百次のサムライ20 -薩摩平氏と荘園-

はじめに

平安時代末期、桓武平氏の流れを汲むといわれる平良道(たいらのよしみち)が薩摩国伊作郡(鹿児島県日置市吹上町付近)に郡司として下向し、伊作姓を名のり伊作平氏(いざくへいし)と呼ばれました。やがて薩摩半島各地に拡がった良道の子孫たちは薩摩平氏と呼ばれました。

薩摩平氏は、薩摩半島の中南部一帯の郡司、郷司となり、互いに通じながら提携して領地(荘園)を拡大しました。彼らにとって食料を生産する領地はまさしく生活の基盤でした。ここでは中世において九州南端の特に伊作地方で繰り広げられた薩摩平氏と荘園について紹介します。

1.薩摩へ下った桓武平氏

桓武平氏は関東で繁栄しますが、その内いくつかの系統は役人や賊討伐の軍事目的などで九州に下向しました。平安時代中頃から、九州は大宰府(福岡県太宰府市)を中心とする平氏一族の治める所でしたが、寛仁3年(1019)におこった刀伊の入寇(九州北西部に外国の海賊女真族が襲来)をきっかけに、防衛のため東国の武士団が九州に入ってきました。

桓武平氏平良文(たいらのよしふみ)の子孫と云われる平貞時(たいらのさだとき)は、惣追捕使として相模国から肥前国鹿島に下って肥前と南九州(薩摩・大隅・日向)の治安維持にあたりました。貞時の子平良元(たいらのよしもと)は大宰大監(大宰府の役人)となりました。

平安時代後期、良元の子で同じく大宰大監の平季基(たいらのすえもと)が日向国の諸県郡島津(もろがたぐんしまづ)(現在の宮崎県都城市郡元付近)の未開地を荘園として開拓し、当時、関白だった藤原頼通(ふじわらのよりみち)に寄進しました。当時は院政の時代で、荘園が国中に拡がった時代です。

万寿3年(1026)、季基は現地に赴き荘園の荘官(現地管理人)となり経営にあたりました。この荘園は島津荘(しまずのしょう)と呼ばれました。後にこれが薩摩・大隅・日向に拡がる日本最大級の荘園に発展します。

平良道の系図には諸説あり、「薩隅日地理纂考(さつぐうにちちりさんこう)※」には「平氏村岡五郎良文(平良文)四世孫伊作平次貞時(平貞時)九州の総追捕使として薩隅日及び肥前国を領し肥前羽島(鹿島)に住す、四世平次郎良道(平良道)来たりて当邑(当村)を領す」とあり、良道は肥前国鹿島から薩摩国伊作郡にやってきたことになります。

※薩隅日地理纂考:明治時代当初の薩摩国・大隅国と日向国諸県郡の地誌。

平安時代後期の天永3年(1112)、平良道は、国符によって伊作郡司に補任されました。良道の祖先は大宰府のに関係する一門、或いは季基に縁故を持つもので、おそらく良道か良道の祖先にあたる一族が、島津荘を開拓した季基と同時期かそれより少し遅れて薩摩の伊作地方に赴任し、伊作地方を開拓したものと思われます。

今のところ、良道の居住した地はまだ分かっていません。ところで、伊作郡和田(現在の吹上町和田)には田中城後があります。田中城は、建久年間(1190年〜1199年)に和田八郎親純(わだはちろうちかずみ)の居城であったと伝えられています。和田八郎親純は良道の孫で後述の平重純(阿多宣澄)の兄にあたる人物です。しかし、築城年代や築城者は定かではありません。もしかすると、伊作郡にやってきた良道の一族が築城し、良道が居城した可能性があるのではないかと思っています。

良道の子孫は、南薩の河辺郡・知覧院・頴娃郡・揖宿郡や中薩の薩摩郡の郡司などの職に補任されています。彼らは国司の下で働く郡司であるとともに在地領主であり、荒地の開拓を行い私有地の確保と拡大を図りました。

薩摩平氏は、領地内に武闘の神様である「諏訪神社(建御名方神)」を勧請・建立し、鎮守の神社としましたので、平氏一族がいた場所には諏訪神社が多く見られます。諏訪神社=武家の神様なので源氏や島津氏も諏訪神社を信望しており、諏訪神社=平氏一族がいた場所とは云えないようです。なお、明治6年に鹿児島県にあるほとんどの諏訪神社が南方神社に改称されています。

または古くからある寺、神社を改修してその領地を権威のある寺や神社、大宰府などに寄進して、権力者の庇護と一族の権威付けを行いました。

2.伊作郡、日置南郷、日置北郷で荘園の開発

伊作郡(現在の吹上町南部と金峰町の一部)の土地の開拓は、河川に沿った山手や台地など比較的開墾しやすい場所から始まったようです。川が流れ水源が豊富であった伊作郡南部の和田(現在の吹上町和田)や日置南郷の永吉(現在の吹上町永吉)といった場所は農業に適しており、伊作荘の中でも比較的早く開拓が進んだ地域でした。また、伊作郡の中原・宮内(現在の吹上町中原・宮内)ではシラス台地の下の湿潤な場所は稲作に適した場所となり、伊作荘の中心的な地域となりました。

平安時代末期ごろになると、日置南郷(現在の吹上町永吉)、日置南郷外小野(現在の吹上町小野)、日置北郷(現在の日吉町)も伊作郡と同じように平氏一族によって開発が行われたものと考えられています。

開拓された田畠は、それぞれ「名(みょう)」という名称がつくよう になり、伊作荘和田名などと呼ばれました。「名」とは荘園内の小単位を指す言葉で、現在の字(あざ)に相当します。

自分達で開拓した農地は「自墾地系荘園」とよばれる私有地となりますが、その根拠は希薄で、常に公領として国に取り上げられる不安や国司の厳しい取り立てがあったため、在地領主たちは荘園を守るために島津荘や正八幡宮(現在の鹿児島神宮)などの特権階級の権力者や有力寺社に「寄進」して、その荘園領主の保護のもとで自らは下司(現地の荘官)となって、税金対策と領地の確保を図るよう変化していきました。

「寄進」といっても表向きだけで実際の領地権は自分達で保持しました。こうした荘園を「寄進地系荘園」とよびます。伊作荘は、すでに平氏一族の平季基が南九州で島津荘を経営していたこともあって、農地はすぐに若しくは初めから島津荘に寄進され、「寄郡(よせごおり)」と呼ばれました。

島津荘には「一円荘(いちえんしょう)」と「寄郡」のふたつの形態があります。一円荘は、本家が完全に支配権を持つ地で、税が免除され国司の立入禁止される私有地です。一円とは「(郡ごと)丸々全部」という意味です。

寄郡は、南九州特有の荘園で、在地の郡司らが持っている領地権を郡単位で本荘(一円荘)に寄進したもので、国と本家に属する二重支配(半官半民)の地です。年貢を国と領家に分けて納め、雑税は領家に納めます。要するに、寄郡は国司の権限が及び国に税も払うが、一円荘は国司に介入されず国には税も払わないですむ(若干の手数料を本家に納める)ということです。

多くの薩摩の在地領主たちは国司に属する郡司という公務員であり、島津荘開発者の平季基(たいらのすえとも)に縁故を持つ平氏一族でもあるため両方の性質を持つ寄郡の仕組みが発達したといわれます。島津荘の発展をみると、多くはまず寄郡化され、その中から一円荘化するものが出てきたと考えられています。

寄進を受けた荘園領主を領家(りょうけ)、領家からさらに皇族や摂関家へ荘園寄進されることもあり、この最上位の荘園領主は本家(ほんけ)とよばれました。下司には荘園の一部から給田(きゅうでん)が与えられました。給田は免田とされ、収穫は全て荘官の得分となりました。

鎌倉時代前期以降、島津荘の本家は藤原頼通の子孫である近衛家、領家は興福寺一乗院という体制になりました。本家や領家は全国に荘園があるので地方荘園の雑税までは把握できず、その多くは在地領主の手元に残りました。

やがて、薩摩国においては、国司の支配する公領のほかに寄進地系の島津荘と大隅正八幡宮領(現在の鹿児島神宮)の二大荘園が成立しました。寄郡化が進むと国は財源が減るので、度々荘園整理令を出して不正荘園を取り締まりました。

3.南九州を取り囲む情勢

平安時代後期になると、永暦元年(1160)に平清盛(たいらのきよもり)が、仁安元年(1166)に弟の平頼盛(たいらのよりもり)が、それぞれ大宰大弐(だざいのだいじ)(大宰府の次官)に任命されました。当時の地方官は任命されても遙任(ようにん)といって現地に赴任しないことが一般的でしたが頼盛は大宰府の現地に赴任しました。

平頼盛が現地に赴任したのは、頼盛の父平忠盛(たいらのただもり)が長承2年(1133)頃に肥前国神崎荘(ひぜんこくかんざきしょう)の荘官の立場を利用して行っていた私的な日宋貿易をさらに進めるという重要な狙いがあったようです。この宋(960-1279年に中国にあった王朝)との貿易で清盛ら平家の栄華は頂点を極めることとなります。平季基も、藤原実資(ふじわらさねすけ)に唐錦や唐綾など中国製織物を贈っていることから、忠盛に先駆けること100年前の万寿年間(1024-1028年)には、すでに南九州でも日宋貿易が行われていたようです。

治承4年(1180)には清盛の弟平忠度(たいらのただのり)が薩摩守(さつまのかみ)(薩摩国の国司長官)に就任し、現地に派遣した目代(代理人)は阿多宜澄(あたのぶずみ)(平宜澄)です。

阿多宜澄は阿多忠景(あたただかげ)(平忠景)の娘婿です。忠景は、坊津港や万之瀬川河口を拠点に宋・朝鮮や南西諸島との私貿易で財を成した薩摩平氏の棟梁的な人物ですが、周辺諸国の荘園を荒らしまるなど謀反(阿多忠景の乱)を起こした罪で朝廷に追われ、応保年間(1161-1163年)ごろ喜界島に逐電(逃亡)したと云われます。

忠景の逃亡後は、阿多宜澄が本領の阿多郡のほか、日置南郷・日置北郷・伊作郡・谷山郡の所領は郡司として引き継ぎました。そして、宜澄は一族存続のため清盛らと手を結びました。といっても、系統は違うにせよ基をたどれば同じ平氏一族ですので手を組むのは容易だったのでしょう。

4.平家滅亡

仁安2年(1167)、平清盛は朝廷の最高職である太政大臣の地位につき政治の実権を握りました。これは貴族から武士へと権力が移っていく時代を象徴する出来事だったと云われています。

清盛は福原の港町(現在の神戸)を整備し宋との交易にも力を入れて莫大な富を築き、武士の頂点を極めました。しかし、これまで政治を担っていた貴族の中にはそれを面白くないと思うものも多くいました。栄華を極めた平家ですが、全国で反平家の動きが起こり、6年にわたる国内各地の内乱と云われる源平合戦が始まります。

反平家の中には頼朝に従った板東平氏や平家の政治に不満をもつ貴族など源氏と無縁の勢力も数多く含まれていました。治承4年(1180)、後白河上皇の呼びかけに応じて20年間伊豆に流されていた源頼朝が伊豆国の北条氏を中心とする坂東平氏を従えて挙兵しました。

治承5年(1181)、合戦のさなか清盛は謎の高熱のため64歳で亡くなります。一説にはマラリアに罹ったのではないかと云われています。清盛亡き後は三男平宗盛(たいらのむねもり)が総大将となって指揮をとりますが、清盛という偉大な棟梁を失った平家は徐々に追い詰められていきます。

元暦2年(1185)、壇ノ浦の戦い(山口県下関市)で平家と源氏の最後の戦いが起こり平家は滅亡しました。以降、源氏が武士の中心となります。

5.地頭島津氏の登場

文治元年(1185)、鎌倉幕府が成立すると、源頼朝(みなもとのよりとも)は朝廷の出先機関である国司・郡司に対し、御家人の中から国毎に守護を、公領や荘園に地頭を設置しました。同年、幕府から命じられて島津荘の下司職になった鎌倉幕府の御家人惟宗忠久(これむねただひさ)が荘園名をとって島津忠久(しまづただひさ)と名のりました。これが島津氏の祖となります。文治2年(1186)、忠久は南九州各地の地頭に昇格、翌年には惣地頭(地域の地頭を統轄する職)、建久8年(1197)には大隅国・薩摩国の守護に任じられました。

しかし、日置南郷51町の地頭は忠久ですが、外小野を除く日置南郷36町(寄郡・没官領)については僧侶の万揚房覚弁(まんようぼうかくばん)(桑波田氏祖)が郡司として領知することとなり、以降、桑波田氏が日置南郷の領主となりました。

6.現在によみがえる土地台帳-建久図田帳-

下図は建久8年(1197)頃の薩摩国の郡・院・郷の区分図で、数字は図田帳に記載のある島津荘(寄郡+一円荘)の田数を表します。伊作郡は200町、日置南郷は51町(うち外小野15町)、日置北郷は70町となっています。

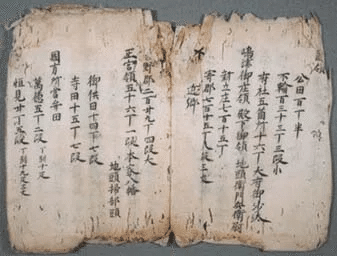

下の写真は、現存する大隅国の建久図田帳の一部です。

建久図田帳は建久年間に鎌倉幕府の命令により全国規模で作成された国ごとの土地台帳のことで大田文(おおたぶみ)、図田帳などとよばれた。これは、幕府が地頭の任命状態の調査と御家人役の賦課とを目的に作成したもので、薩摩・大隅・日向では建久8年(1197)に作成された。全国的に作成されたいわゆる建久図田帳は今ほとんど散逸しているが、薩摩・大隅・日向の三国のものはほぼ完全な形で伝わり貴重な史料となっている。大隅国図田帳の内訳は、総田数3017町5段、正宮領1296町3段、公田106町、経講田(不輸)133町3段、大宰府社領16町、島津一円荘750町、同寄郡715町8段となっている。

7.内輪もめ

1100年代後半から1200年代前半にかけては、平良道から正統に領地を引き継いだ本主であり下司職の平則純(澄)(たいらのただずみ)がいた時代で、一族には平重純(澄)(たいらのしげずみ)もいました。

重純は則純の叔父にあたる人で、下司の則純と共に平姓一族として伊作郡や日置郷一帯を治めていました。なお、平重澄と、薩摩守の代理人であり忠景のあとを継いで薩摩平氏の惣領になった阿多宜澄(平宜澄)は同一人物若しくは非常に近しい人物といわれています。

「伊作荘并日置郷下司系図」(『鎌倉遺文』37巻28803号)では平姓伊作氏の略系を知ることができます。

文治3年(1187)、平重純(阿多宜澄)は、島津荘寄郡だった伊作荘、日置南郷外小野(現在の小野)、日置北郷の3箇所の所領を一円荘として本家(近衛家)に寄進し、下司職などを自分の子孫に留保して、これが正式に認められました。寄進後、重純(宜澄)と則純の間で相論となりますが、則純の孫有純が幕府に訴え、元久2年(1205)の裁判で則純が勝訴し、下司職は有純に相伝されました。

ところが・・・、則純は裁判からの帰国の途中(鎮西探題からの帰りか)で勝訴のお墨付きの証である「御下知状」を紛失してしまいました。これが幕府の咎めるところとなり、以降、地頭島津氏にとっては、従来から下司職を持つ則純を追い出す良い口実になったようです。

重純は、なぜ、「寄郡」を「一円荘」として寄進したかについては、以下の3つの理由が云われています。

当時幼かった則純につけこんで重澄が勝手に下司職などの権利を押領しようとした。

1180年~1185年まで6年続いた源平合戦や文治元年(1185)の壇ノ浦の戦いで平家が滅亡したため薩摩国でも激しい内乱が続き、治安が乱れて農民たちは逃亡するなど無秩序な状態が長く続いた。所領が半官半民的な性格の荘園では国司と荘園領主(本家、領家)の両方から年貢の負担が重くのしかかるので「一円荘」として寄進し直した。一円荘になると、下司など在地領主の負担は寄郡の場合より大幅に軽減されるため。

源氏率いる鎌倉幕府によって、従来の国司郡司職があるにもかかわらず、代わって新たに守護地頭が設置されたことにより、身分も土地も奪われることを恐れて、先祖伝来の領地荘官を丸ごと本家に寄進し、その僕(荘官)となる道を選んだ。

相論の最中の建久3年(1192)、重純(宜澄)は、薩摩国の国司長官代理を務めるなど平家謀反に加担した人物であるとみなされ、寄進後まもなく鎌倉幕府によって職務を解かれています。

8.下司対地頭の戦い

鎌倉幕府が地頭を設置したことによって、伊作荘や日置北郷における荘園領主対地頭の相論は、忠久から数えて4代目の地頭島津久長(しまずひさなが)(初代伊作島津家)の頃から頻発するようになります。荘園領主対地頭の相論は、実際には雑掌ならびに下司職の伊作平氏対地頭の伊作島津家との戦いでした。雑掌(ざっしょう)とは、領家のもとで荘園の管理をおこなう職です。

初代伊作島津家の島津久長は、幕府の命により元寇の襲来に備えるため、父島津久経(しまずひさつね)と共に薩摩へ下向し、弘安4年(1281)、薩摩伊作荘と日置荘、信濃国太田荘の地頭職を久経より譲り受けます。

実際、1200年代末(弘安の初め)から1300年代初め(元徳の初頭)にかけての50年間に、領家の雑掌・下司と地頭島津氏の争論は9回にも及んでいます。変わったものでは、正和3年(1314)に日置北郷下司の平忠純と日置北郷の地頭伊作島津家伊作久長の代理定恵の相論が見られます。

島津氏の守護所に縁のある又太郎と又五郎という2人の男が、妻子を質物にして地頭方の定恵から稲30束を借りましたが返済できなくなり、日置北郷の下司であった平忠純のもとへ逃げ込みました。忠純は定恵に妻子を引き渡すよう申し入れますが定恵が拒否したため大宰府の鎮西探題に知られる所となり、両者は呼ばれて取り調べを受けます。裁決の結果、身柄を質に入れるのは違法だから妻子を開放することと、忠純が又太郎らの代わりに倍の利息を払うことで解決しました。

そしてついに、元享4年(1324)に伊作荘・日置北郷などの下地中分(したじちゅうぶん)がなされ、当事者和解のもと土地が領家方(下司)と地頭方(島津家)に2分割されました。伊作荘の場合、伊作川を境として北側は領家分、南側は地頭分となりました。これにより、長年にわたる相論に終止符が打たれました。

これまで川南にあった領家方の館などが川北へ、また、これまで川北にあった地頭方の諏訪大明神社・地頭の住まいなどが川南の地「南都殿(なんとどん)」へ移されました。

伊作荘・日置北郷における荘園領主対地頭の相論や下地中分は、中世荘園社会における権力闘争の典型的なパターンで、これにより支配構造も大きく変わり、良道以降続いた伊作平氏による支配も領家と地頭島津氏の両勢力に挟まれて力を失い、南北朝期に島津勢に置き代わっていきました。

9.国宝になった下地中分絵図

下地中分については、日置北郷の田畠を記した絵図「薩摩国伊作庄日置北郷下地中分絵図」が残っており、1997年に国宝に指定されています。

【参考文献】

鹿児島県姓氏家系大辞典(1994)角川書店

薩摩国における荘園公領制の形成過程(2001)日隈正守

吹上郷土誌(2003)吹上町教育委員会

中世前期薩摩国阿多郡の歴史的位置について-国衙関係寺社を中心に-(2010)日隈正守