第1回「日本語文献がほとんどない“アイスランドの妖精”に興味を持った理由」連載|謎多きアイスランド 妖精と民俗文化ルポ(小川周佑)

まえがき

実家の自分の部屋の本棚に、もう青い背表紙が朽ち果てたかのように外れかかっている本が1冊ある。

少なくとも欧米では最大のシェアを持つと思われる、海外旅行ガイドブック「ロンリープラネット」のアイスランド版だ。

初めてのアイスランド取材に出てもう6年になる。6年の間に自分は結婚をし、母が病に倒れ、そのまま亡くなり、1年が過ぎ、そして息子が生まれた。

禍福は糾える縄の如し、そんな言葉が思い浮かべられるように生老病死が自分の人生に絡みついてくる中でも、あの朽ち果てた青表紙は時計の針を止めたままのようだ。6年前、まだ自分が”若者”気分であった頃の記憶を、燻んでしまった色のページに染みつかせている。

アイスランドの妖精の話。それはこの6年間、自分がいろいろな場所でひっそりと話してきたことだった。

久しぶりに「ロンリープラネット」のページをめくる。そこに書いてあったアイスランドの妖精に関するコラム。それがすべての始まりだった。

破れかけたページに手を伸ばし、何度も読み返したあのページを開く。アイスランドで自分は何を見ていたのか? アイスランドの妖精とは何なのか? それを追体験できるような話を、これから少しでもできればと思う―。

そもそものきっかけ:妖精の家ってなんだ?

海外を旅しながら仕事を続けたい。そんな朧げな夢を抱いた20代前半の頃から、幾多のうまくいかないことの数々や、自分のもとを離れていった人々の数を重ね、2015年に行ったインド・バングラデシュでの取材。それが2017年の『旅行人』に掲載されたことがきっかけで、「旅をしながら仕事を続ける」道への第一歩を歩むことになった。

次の行き先は、取材先はどこにしようか。2017年頃、そういったことを考え始めた時には既に自分の年齢は30を越えていた。だけれども、「30」という数字が世間的に持つイメージと自分の中での燃え滾る気持ちはまだ一致せず、まだやり足りていない、まだ外へ出たい、そういった気持ちが爆発的にあった時だった。

そんな中で手に取った「ロンリープラネット」アイスランド版。20代の頃に買って、家に置いてあったものだ。このシリーズはどの国のものも膨大なページを歴史・文化・環境に関して割いており、当該地域の初学者にもわかりやすい入門書的な役割もしてくれるのだ。

アイスランドを選んだ理由はたいして深くはない。「この前は暑い国に行ったから、今度は寒い国に行きたい」「アイウエオ順で国を並べると、一番最初に出てくるから」ぐらいのものである。だけれども、得てして人生にとって重要な出会いや出来事は、そんな気まぐれから生まれたりするのだ。

そして、手元にあった「ロンリープラネット」のコラムにはこんなことが書いてあった―。

「『妖精の家』を貫くような形で道路工事をしてしまうと、そのプロジェクトがうまくいかなくなるような話がいくつもあるのだ―天気は悪くなり、機械は故障し、労働者は病気になる。」

それがアイスランドの妖精との関わりのきっかけだった。

「妖精の家」とはいったいなんなんだろうか? ディズニーランドの世界に出てくるような、ファンシーなキラキラしたおうち、みたいなものなのだろうか? そもそも、妖精とはどのような姿形をしているのだろうか? よく日本人が想像するような、羽の生えたティンカーベルのようなものなのだろうか? このコラムにはそれに対する回答はどこにもない。とりあえず、コラムを読み進めてみることにする。

「実際に、ハフナルフィヨルズルという町の議会には3人、工事のプロジェクトの際に妖精と交渉することができるスタッフが3人いる」

妖精と交渉?

日本でもイタコのように、霊を降ろす方々や、地鎮祭のような取り組みは現代でも存在する。しかし、「交渉」とはどういうことのなのだろうか?

ますます気になっていく。あらためて、当時の最新版(2017年版)の「ロンリープラネット」を購入し、当該コラムを読んでみる。そこにはいくつかの記述が削除され、代わりにより具体的な事例が登場していた。

道路工事の際に『妖精の家』を貫く云々の話はまったく同じ文が記載されており、一方でハフナルフィヨルズルのスタッフの文は全面的に削除されている。そして、道路工事の話には、新たにひとつの実例が紹介されていた。

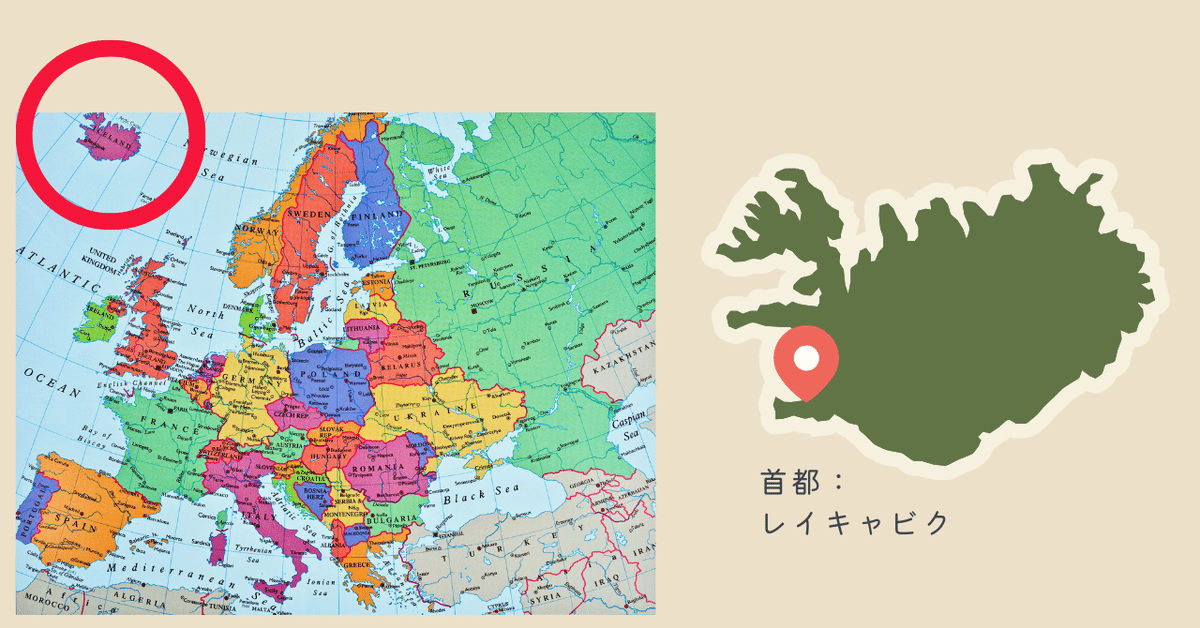

「2014年も中盤に差し掛かってきた頃、アイスランドでのひとつの事件が国際的なニュースになった―アウルフタネス半島からレイキャヴィク近郊のガルザバイルまでを結ぶ新道路を建設する際、運動家たちが『その計画は妖精の住居を壊し、彼らの平穏な暮らしを乱すことになる』と抗議し、計画が中断したのだ」

ここでも興味深い登場人物がいる。「妖精の住居」を守るために抗議運動をした運動家たちのことだ。政治的な立場ゆえに結集・連帯したり、環境保護のために市民団体として活動したりする人ならイメージがつくが、「妖精のために立ち上がる」運動家たち、というのは聞いたことがない。

間違いない。この国には「妖精」と人間との関わりがまだ生きている。

そういった直感が降りてきた自分は、まずはインターネットでこのアイスランドの妖精について調べてみた。

日本語文献はナシ、さあ、どうする

アイスランドの妖精の中で、しばしば登場するのは「フルドゥフォルク(huldufólk)」という種族だ。実際に、「ロンリープラネット」のコラムでも「妖精の住居」の文脈で登場していたのはフルドゥフォルクである。しかし、インターネットを見回してみても、大学の論文などを探しても、図書館の文献などを探しても、このフルドゥフォルクという存在に関しての資料は日本語ではほぼ存在しない。これを研究している研究者も日本人ではどうやら誰一人いないようだ。

2014年の道路工事をめぐる「国際的ニュース」に関しては、英文の記事がいくつか出てくる。

▼事件を報じたニュースサイト

しかし、ひとつの事実にもかかわらず、書かれていることは正反対と言っていいぐらいバラバラだ。「妖精を信じている人なんていない。あの記事はデタラメだ」という人もいれば、真剣な言葉で妖精について語っているインタビューを掲載した記事もある。

これはいったいどういうことなのだろうか?

こういった時に何より大事なことは、現地に飛び込み、実際の人から話を聞くことだ。

もちろん彼ら彼女らの口から出てくることが、いつも「真実」を表しているわけではないし、むしろ人間の言葉で大事なのは、あえて言わなかった部分、大きな声では言えない部分、表情でしか伝えられない部分にあるのではないかと自分は思う。

それでも、実際に一対一の関係として相手と対峙し、言葉を交わす、それは何よりも大事なことだと思うのだ。

ただ、この時点での自分は一度もアイスランドに行ったことがないばかりか、アイスランド人の知人友人も1人もいない。まったく手がかりもツテもコネも何もない状態だ。

仕方がないので、一か八か、「国際的ニュース」の英文記事に登場するインタビューを受けた人をfacebookで検索し、メッセージを送ってみる。不審な人間だと思われて返事が返ってこなければそれまでだし、むしろそういうふうに受け取られる可能性の方が高いだろう。でも何かをやりたい時には、一抹の望みでも縋らなければならない、積極的に縋らなければならない場合がある。

すると、何人の人から返事が来た。

実際に会ってみたい、当時の話を聞いてみたいという話をすると、二つ返事で承諾もいただけた。

そして2018年2月。初めてのアイスランド取材がスタートした。

文/小川周佑(写真家・ライター)

▼つづきはこちら