【連載】「東京」文学散歩 第1回/三島由紀夫が書いた渋谷・六本木・銀座

文学散歩って知ってますか?

アニメにおける聖地巡礼、ドラマにおけるロケ地めぐり、その小説版が文学散歩です。初回に選んだのは今年生誕100周年を迎えた三島由紀夫。三島が割腹自殺する寸前に書き上げた豊饒の海シリーズ、第一作の『春の雪』で文学散歩に出かけてみようと思います。

『春の雪』作品解説

『春の雪』のあらすじはこんな感じ。

物語の舞台は大正初期。ともに華族階級である松枝清顕と綾倉聡子は幼馴染。聡子に一途に想われるものの、清顕は強い自意識から応えない。清顕を諦めた聡子が皇族との縁談を受け入れた段になって初めて聡子を失うことを悟った清顕は、書生や女中らを意のままに使い、聡子と密かに関係を持つ。やがて聡子は清顕の子を妊娠し、堕胎とともに出家。清顕も聡子を思いながら病死する。

『春の雪』は四部作からなる『豊饒の海』の第一巻で、シリーズを通して輪廻転生の思想が物語の根底に流れています。なお、『豊饒の海』の最終回を脱稿後、三島由紀夫はその足で市ヶ谷駐屯地へ向かい割腹自殺を遂げているんですよね。同作は三島を語る上で外せない作品でもあるのです。

【渋谷の高台】清顕の極太実家・松枝邸があった西郷山公園一帯

散歩のスタートは、最重要登場人物である松枝清顕の家から。この清顕、映画『春の雪』(2005)では妻夫木聡さんが演じています。

人の目を引くほどの美少年でありながら、性格はとにかく身勝手。自意識が肥大で、若さゆえの危うさも持ち合わせている、いろんな意味で目の離せない人物です。友達や身近な人を巻き込んで危ない橋を渡るような、現代ならメンヘラと言われてもおかしくない類なんだけど、みんな儚げな美しさをまとった清顕に手を貸しちゃう。「アイツはやめとけ」「イケメンやけど絶対あかん」とヒロイン聡子に言って聞かせたくなります。まあ、危うさがかっこいいのは非常にわかるよ、聡子。

実家は規格外に太く、「渋谷の郊外の広大な地所」で「十四万坪」。十四万坪って東京ドーム10個分ぐらいです。具体的な場所は三作目『暁の寺』に「坂上から上通り、南平台の一帯は、かつて松枝邸の十四万坪内であった」との記述が。渋谷駅から道玄坂方向へ進み、現在はベルサール渋谷があるあたりですね。

なお、邸宅のモデルとなったのは、南平台に隣接する青葉台の「西郷従道邸」です。西郷従道邸は移築されていますが、地形や邸宅跡から、松枝邸のあらましを見ることはできるはず。

作中には「渋谷の高台のひろい邸」とあります。渋谷に高台なんかないやろ、と思いつつ進むと……

「侯爵は年に二度、小学生たちの遠足がここへ来るのを許していた」ともあります。小学生の遠足が来る家ってどんなやねんと思ってましたが、確かに遠足にぴったり。

『春の雪』で象徴的なのは何と言っても「滝」です。松枝邸の滝はこんな描写。

「紅葉山の頂に滝口があり、滝は幾重にも落ちて山腹をめぐり、石橋の下をくぐり、佐渡の赤石のかげの滝壺に落ちて、池水に加わり、季節には美しい花々をつける菖蒲の根をひたした」

私は滝を探したいのです。あってくれ、滝。

水路をたどり下を覗くと、こんな光景が広がっていました。

偶然居合わせた庭師の方に伺うと、水を張るのは夏季のみだそう。行く時期を間違えました。皆さんはどうぞ夏に行ってください。

【麻布・六本木】蓼科が聡子を連れた天祖神社に「縁切り」の井戸

ヒロイン・綾倉聡子の住む「麻布の旧武家屋敷」の具体的な場所は、勅許が下りたばかりの聡子の元へ向かった清顕の行動によって明かされています。

「青山六丁目でわざと俥を乗り捨て、開通したばかりの六丁目・六本木間の市電に乗り、終電で降りた。鳥居坂へ曲がるかどに六本木の名残の三本の大欅があり、その樹下に市電開通後も変わらぬ「人力車駐車場」と大書した看板があり、棒杭が立ち、饅頭笠に紺の法被と股引の、車夫たちが客を待っていた」

『春の雪』冒頭の「日露戦争が終わった年に11歳だった」という記述から推測するに、作品の舞台は1912年ごろ。1911年に御成門-麻布台町間が、1912年に青山一丁目-六本木間が開通した都電六本木線とぴったり合います。

この辺りは港区。没落ぎみだったとはいえ、聡子の家は港区にあったんですね。聡子の婚姻でなんとか立て直そうとしたわけですが、結婚しなくても数十年待てば地価がエグいほど上がったのになぁ。

綾倉邸から松枝邸までは車で15分ほど。めっちゃ遠いわけじゃないけど偶然会うわけでもない、要するに、互いに会う意思が無いと会えない二人だということがわかります。事実、清顕は「聡子さんは何かとここの家へやって来る機会を決してのがさないんだ」と陰で本多に言ってます。なんだその高慢な発言。清顕、イケメンにあぐらをかくな。

綾倉邸から向かいたいのが、聡子つきの侍女・蓼科が聡子との密談場所に選んだ天祖神社です。皇族の婚約者の身でありながら清顕の子を身籠もった、絶体絶命大ピンチの聡子を連れ向かった天祖神社へは、綾倉邸から車で5分。二人は徒歩で向かったので20分ほどかかっているはずです。

作中には

「二人は竜土町の小さなお社まで歩き、御影石の玉垣に天祖神社とある、秋祭も果てたあとのせまい境内へ入っていき、紫の幔幕の垂れた拝殿の前で頭を垂れてから、小さな神楽堂の裏へゆく蓼科へ聡子は従った」

とあります。

文中に「小さなお社」と書いてあるけど、本当かしらと進んでいきます。

平日とはいえお昼時なのに、全然人がいないという不思議。さすが蓼科、ここは密談に向いています。

ちなみに、聡子の家の近くには他にも神社があります。最寄りの神社は麻布十番駅前の十番稲荷神社。けど、家から近すぎるんですよね。駅前だし、人目もあるし、こんなところで喋ったら誰かに聞かれそう。ねえ三島、だからちょっと離れた天祖神社にしたの?

天祖神社、今もビルに阻まれてひっそりしてるけど、きっと昔もそうだったんだろうな、と感じます。三島が書いてたとおり、境内は狭小でした。

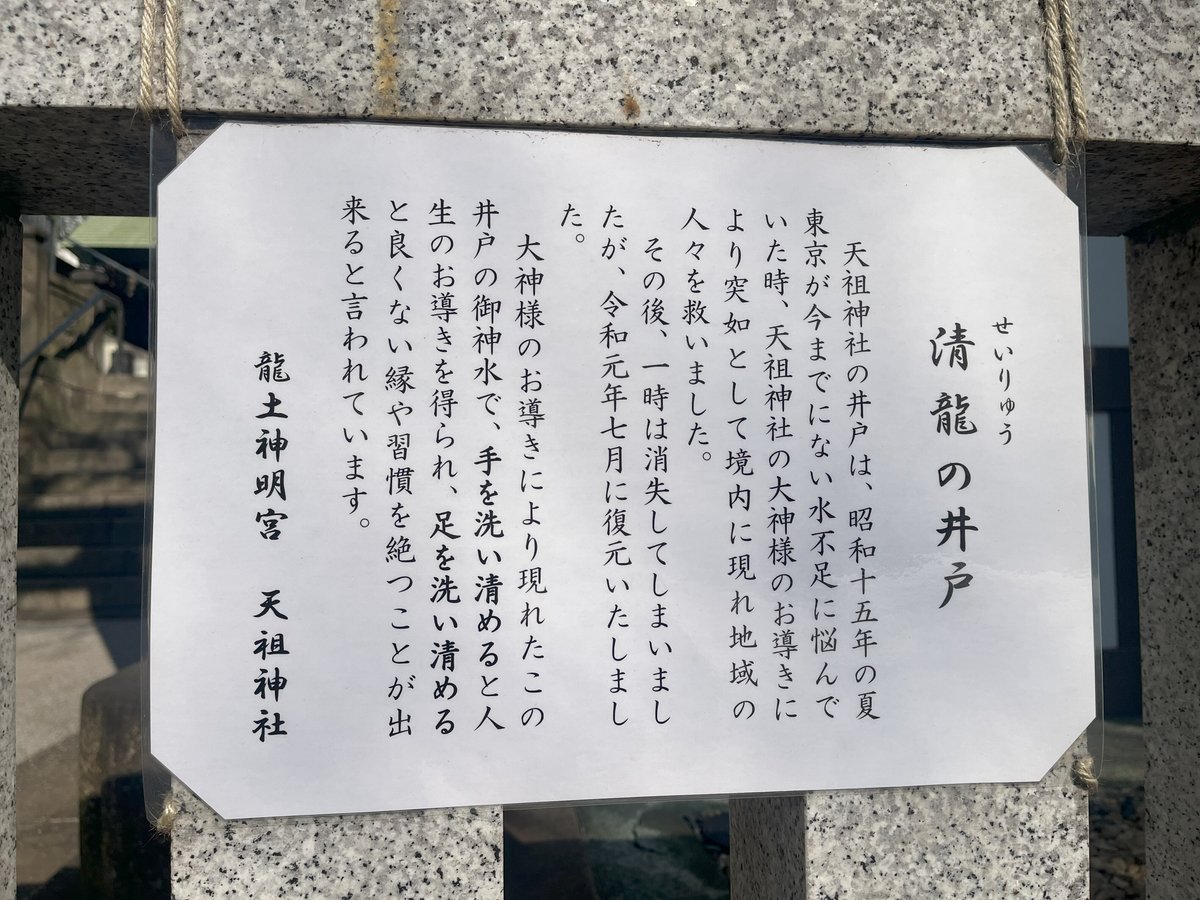

手前右手には古い井戸が。気になったので近づいてみると……

なんと今では縁切りの井戸がありました。昭和15年ってことは1940年。三島が作品を書いたのが1965年あたりだったので、三島は「清龍の井戸」の存在を知っていたはず。だんだん「清」の文字があることも偶然じゃないような気がしてきます。もしかして三島、縁切りの井戸があるからここにしたの? ただの偶然にしては出来過ぎじゃない? 教えてよ、三島!

【銀座三越】三越ライオン像は現存。汁粉屋の会合の後に放った清顕のクズ発言

最後に向かうのは銀座三越。いよいよ逢瀬が難しくなった二人は、蓼科の導きのもと、人目の穴をかいくぐるようにして銀座で落ち合います。蓼科から届いた案内は次のとおりでした。

「獅子の彫像のある入口のところで、午後三時に待っていてほしい。百貨店から出てきた聡子の姿を見たら、そのまま見すごして、聡子と蓼科のあとをつけてきてもらいたい。やがて二人は近所の人目につかぬ汁粉屋へ入るから、そのあとから汁粉屋へ入ってゆけば、そこで何がしかの時間、話ができる。待たせてある俥には、まだ百貨店内にいるように装っておくのである。」

時代設定は今から百年以上も昔です。獅子って実存してるのかなと思い向かったら。

汁粉屋はさすがに現代はないので、近くのお茶屋さんで思いを馳せようと思います。せっかくなので聡子たちみたいに、人目につかないお店に行きたい。

汁粉屋で今までとは聡子の様子が異なることに感づいたものの、よもや懐妊とは思わない清顕。それどころか、数日後に会った友人・本多に「彼女はもう僕と寝てくれそうもないんだ」なんて言います。知らなかったとはいえ、最低だなぁ。

作品や人物伝を読むよりはるかに、三島が何を考えどう物語を組み立てたのかがわかった気がした今回の文学散歩。

作品の舞台を歩いてみれば、思いもしない事実や作家の思考を知る機会に出会えるのが文学散歩の醍醐味です。過去と現在、虚構と現実を行き来しながら、次の作品の舞台を求め、私は今日も東京を歩いていこうと思います。

===おまけ===

銀座の近くには、海外から来た王子らに張り合うようにして聡子の紹介を企てる清顕が、その舞台に選んだ帝国劇場もあります。時間があればこちらもぜひ。

なお、2025年2月8日まで、日本近代文学館では「協力企画展 三島由紀夫生誕100年祭」が開催されています。もうすぐ終わっちゃうけど、こちらにもぜひ足を運んでみてください。

文/山本莉会(編集・ライター)

山本莉会(編集・ライター)

https://x.com/yamamoto_rie

大阪出身。都内の編集プロダクションで働く傍ら、仕事の空き時間に文学散歩にいそしむ毎日。主なフィールドは日本近代、好みは戦前。文学における初恋は芥川龍之介『トロッコ』

■レッツエンジョイ東京

■山本莉会監修:東京文芸旅行社