5月8日「𠮟るか、それとも叱るか」

ワタシもこないだ知ったばかりなんですけれど、2010年に告示された常用漢字で「𠮟る」の字体が変わったらしいんですよね。

𠮟

U+20B9F

旁が「七」

「しかる」という意味の本来の漢字はこちら

字音は「シツ」

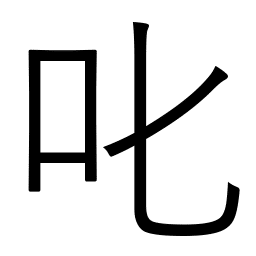

叱

U+53F1

旁が「匕」

「口を大きく開く」という意味の漢字

ほんらいの字音は「カ」らしい

昔はこの二つは違う字として扱われていたらしいです。

中国の清の時代に完成した康煕字典などでは、上に書いた通り、音も「シツ」と「カ」と異なる別々の字だったそうです。

ところが時代を経るにつれてこの二つの漢字、やはり似ているため混同されるようになります。七の「𠮟」のかわりに、匕の「叱」を使う人が圧倒的に多くなったそうです。

日本人だけがそうなのではなく、簡体字でも繁体字でも匕の「叱」が使われているようなので、これは漢字圏全体での流れみたいです。

その後の顛末

昭和時代の日本は「とにかく漢字を簡単にしないといけない」みたいなトレンドだったので複雑な漢字を簡易にした「新字」というものを作っていました。

匕の「叱」は大してラクになってない気がしますがそれでも「旧字」七の「𠮟」に対する「新字」として扱われるようになったようです。

その後、JIS第一水準漢字としてパソコン上で使用できる字体として匕の「叱」が採用されました。

当時のコンピューターは解像度が足りてなくて画数が多い漢字はちゃんと再現できなかったりしました。渡りに船といったところで、より単純な「新字」が定義されることになりました。

他にもさまざまな新字が定義され、これがあとあとトラブルを生むことになります……

匕の「叱」のほうが見慣れた気がするのも当然で、長い間パソコンで表示できる字体はこちらの字体だけだったのです。

21世紀に入ってからUNICODEに採用されたことにより、ようやくコンピューター上でも七の「𠮟」が使えるようになりました。ただU+20B9F という大きな数のコードからもわかるとおり「追加漢字」の扱いで、いまでもこの漢字は[環境依存文字]と注意書きが出ています……もしかするとご覧の端末でもこの漢字が見えてないかもしれません。

2010年に、常用漢字表に七の「𠮟」が正式な字体として採用されました。使用実態からみて匕の「叱」のほうも同字である、とされています。

今頃「正しいのはこちら」と言われても困る気がします。

他のアジア漢字圏でも圧倒的に匕の「叱」が使われてて、日本でも匕の「叱」が優勢なんだったらそれでいい気もするんですが、

原典を貴ぶならこちらが正しいとのことです。

本当の𠮟るとは……

ほんとうは言って聞かせる、道理を説いて間違いを悟らせる、という意味の七の「𠮟」だったのに、いつしか、大きく口を開けて怒鳴って、力でいうことを聞かせる匕の「叱」が使われるようになってしまったのですね。

我々はもとの七の「𠮟」の意味での𠮟る、をするようにもう一度考えなければならないのではないでしょうか……

とか、ちょっといい話っぽくこじつけることもできそうですね。

以上、ここまで読んでいただいてありがとうございました!