若手のための科研費・助成金申請書類作成について

偉そうな記事ですが、ご容赦ください。

※ あくまで若手研究までです。

それ以降は経験がないのでわかりません。

研究、科研費申請という意味ではまだ若手の部類に入りますが、大学卒業後という意味ではもうそこそこ後輩たちも出始め、いわゆる中堅の立場になってきました。

この機会に少しこういったまとめもしていきたいと思います。

自分は恥ずかしながら論文業績自体は大したものはないのですが、過去の知見とアイデアをまとめ上げ、申請書に全気合いをいれて作成してきたこともあり、幸い比較的順調に科研費や助成金などを得てきました。

特にPhDを取る前、とって数年以内であれば業績はそこまで重要視されていません。もちろん業績がある方には負けますが挽回可能です。

色んな科研費申請書の書き方ページに書いていることばかりで釈迦に説法となる内容かと思いますが、

少しのことを意識するだけでも工夫した申請書を書くことができますので行き詰まっている方など参考にしてみてください。

自分は毎回以下に気をつけながら申請書を作成しています。

特に2, 4, 7, 8がわかっているようで見落としガチなところかと思います。

1. 背景と目的、実施研究内容に矛盾がないようにする。

2. 関連するものは未発表データであっても隠さず全て盛り込む。

3. 自分で行える研究、協力者が必要なものを明確に記載する。

4. 文字を大きく少なく、図を多めに。まとめ図を作成する。

5. 自分のアピールポイントを恥ずかしがらない。

6. 些細なことでも業績を漏らさず記載する。現在の研究に関わる過去の自分の行動を見直す。

7. 誤字脱字が絶対にないように、内容を含めて複数人にチェックをもらう。

8. 印刷したものをとにかく見直す。

順に説明して行きますがその前に意識しておくべきことも記載します。

査読者(採点者)は忙しく、時間がない中で申請書を確認する。

特に業績や内容が著明に優れている人を除き、申請者はみな団子状態である可能性が高く、その中で自分を採用してもらう必要がある。

⇒ 悪いポイントが見つかった時点で読んでもらえない(落とされる)可能性がある (プラス方式ではなくマイナス方式)

すなわち、遵守すべき事項を守っていない場合、些細なことだと、誤字・脱字がある場合などでも真摯に読んでもらえなくなる可能性があります。

機械採点ではなく人の採点だからこそ気をつけるべき事です。

申請書を載せればわかりやすいのですが未発表データなども含まれているので現在の研究がすべて終了するまでは詳細は載せないことにします。

青色は「未発表データ、共同研究者データ、病院データ、研究者名など」を含む部分です。

研究テーマによって内容は変わると思いますが、全体的な分量やサイズ、ざっとした流れなど参考にされたい方はご参考にどうぞ。中身がほとんど見えないうえ、特別優れた申請書ではないことをご承知ください。

気をつけていることを一つずつ説明します。

1 背景や目的、実施研究内容に矛盾がないようにする。

これはもっとも大事なことです。しかし、初版などではこの矛盾に気づけないことも多いです。まずはいったん思うがままにかき、少しずつ読みながら修正しましょう。

ストーリーの順序をわかりやすく丁寧にまとめる必要があります。

単純に言うと、

① 背景というのは、研究領域などにおいて過去にわかっていること。現在の疑問点・問題点。

② 研究計画に至った経緯は、疑問点・問題点に対する解決策への着眼点。

③ 目的・方法とは、疑問点・問題点における解決したいポイントとその理由、具体的な解決策です。

これを明確に、わかりやすくかつバランス良く書く必要があります。

① あまり背景を大きくしすぎるのは問題です。例えば、「人類の進化の上で心臓は」や「先天性心疾患とは」といったことは不要で書く必要がありません。

なにが現在の問題点なのかをじっくり考えましょう。医師であれば臨床現場で働いているためここが有利だと思っています。なければ先行論文をひたすら読む、講演会などを聞く、飲み会で研究者の話を盗み聞きするという手段が残ります。

② これは①と③をつなぐ発想です。実際に着想に至った経緯でなくともストーリーを作り上げることができれば良いです。

自分の場合、ほんとにざっくりですが、下記のようなストーリーを作りました。太文字があらかじめわかっていることで、それをつなぐための目的、解決策を模索しました。

① 先天性心疾患では右心機能不全での問題点が多い

↓

②

過去に心臓と腸の研究を行っていたが、心不全では右心系の異常により腸でも異常が生じており、さらに心不全の増悪を来すことがわかった(悪循環)。

↓

先天性心疾患においても右心系の異常を来すことが多く、病態が似ているところが多い。

↓ (このつながりがやや弱い)

腸に限らず、多臓器連関の視点から心不全のメカニズムの機序、解決策を探る必要がある。

↓

③

モデルマウスを用いて基礎研究で解決しよう

↓

しかしながら先天性心疾患をモデルマウスで作成することは困難

↓

ヒトのデータを用いた臨床研究を実施し、それを基礎研究に落とし込もう

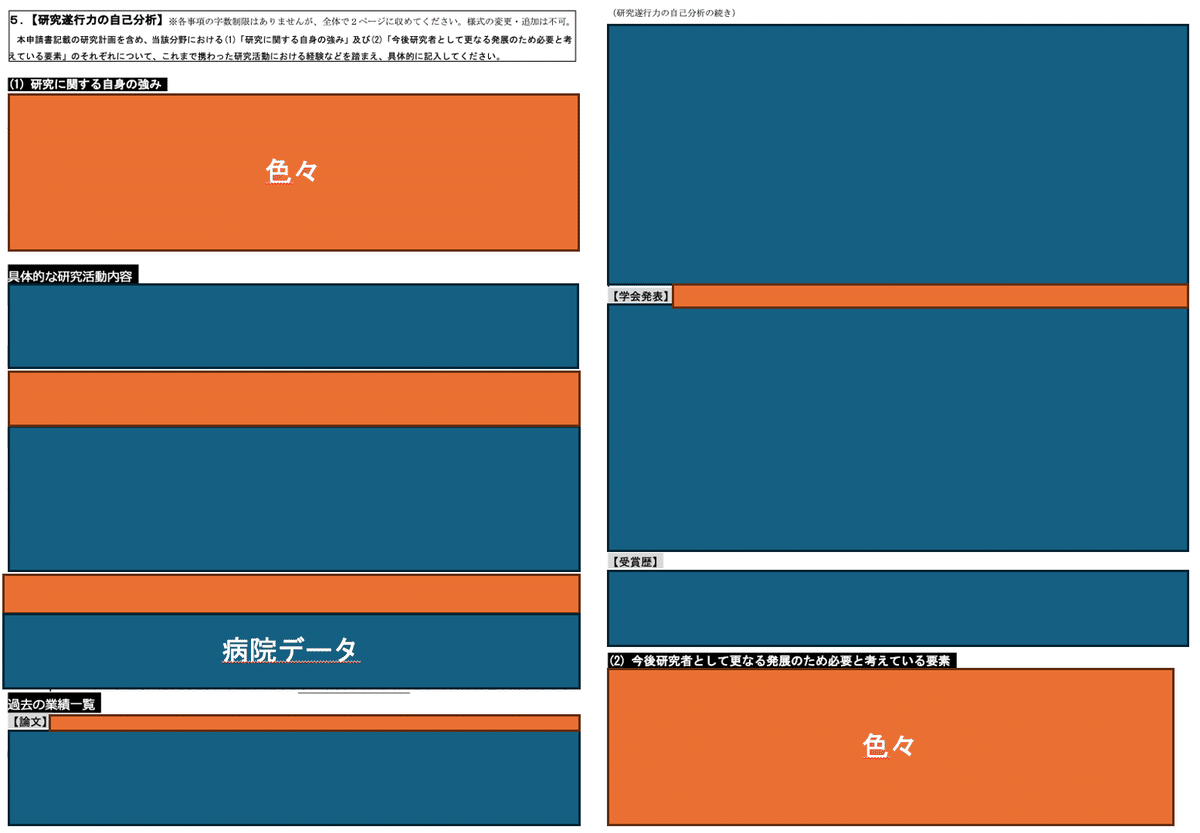

= リバーストランスレーション研究を実施する。(タイトルに)

もともとリバーストランスレーション研究を行うという発想はなかったのですが、解決策を模索する段階で、ネット検索を色々していた際に、偶然引っかかったワードにリバーストランスレーションが出てきました。

当然自分で実施したことはなく詳しくなかったのですが、今回の内容を現実的に持って行ける研究内容と判断したため、上記のようにストーリー展開し、まとめることにしました。

提出1週間程度前まで全く別のストーリーでしたがしっくり来ず模索していました。ここに至るまで2転3転どころか7転び8起きしてます。

2 関連するものは未発表データであっても隠さず全て盛り込む。

よく言われていることですが、科研費申請が上手くいかないと研究自体進みません。未発表も含め惜しみなくいままでの全データをここにぶちまけます。

データがある=研究実績がある、を間接的に示すことができます。

特に研究始めの段階、あるいは始める前の研究者はデータがないと思うかもしれませんが、どんな簡単なことでも良いです。虚偽はいけませんが少し大げさにかくことはかまいません。

例えば、マウスを用いて心筋梗塞モデルを用いた実験において、投薬により改善するかどうか、という実験内容を含むとします。

心筋梗塞モデルというのは世界的も確立しており、すでに実施している施設も多くあるのは事実です。しかし、申請書においては

「申請者(ら)は現在の研究室において、C57BL/6Jマウスに対して冠動脈結紮により虚血を誘発した心臓において、心エコーで心機能が低下しているだけでなく、心筋病理検体で組織染色により線維化の確認を行っており、すでに今回の実験開始に必要な心筋梗塞モデルの作成に成功している。」

ともっともらしい書き方をする方法があります。具体的に描けばかくほど、実験の知識がきちんと備わっていることが伝わり説得力が出てきます。

免疫染色や心エコー画像を添付するとなおよいです。そしてこれは同じ研究室の先輩のうまくいっている組織染色データをきちんと許可を得て使用することも可能です。

実際には研究室全体で作業を分担し、論文の際にはco-authorとしてもれなく記載するわけなので、馬鹿正直に自分1人ではこれしかできません、と伝える必要はないわけです。

遺伝子解析を外注している研究者も、自分は遺伝子解析技術がある、と申請書に記載しています。そんなものです。

ただ、隣の研究室にある機械を使えばできる、のような非現実的な妄想に進まないようにご注意ください。また若手研究の段階では「機械を購入することで実施可能」、というのは現実的とは評価されません。研究費の金額が安いのではかない夢で終わります。

いずれにせよ、申請書にかけること、かけないことを見極めるために、研究開始前、あるいは開始直後から積極的にいろんな手技などの見学、お試しをお願いすることをお勧めします。0と1では全然違います。

3 自分で行える研究、協力者が必要なものを明確に記載する。

研究を全部自分で行うことは現実的には不可能です。もちろん可能な限り自分で行うことが理想ですが、どうしても技術や実験器具、予算の問題もあり、他施設と共同で進めていく研究もあるかと思います。

ここで注意が必要なのは、あまりにすべての実験内容を自施設で実施予定だ、と描いていると妄想計画と勘違いされる可能性があります。そこを明確にしましょう。

たとえば自分の計画書では

「Aという基礎実験技術は○○大学が先進的に実施している技術であり、現在様々なプロジェクトを共同で実施している。今回のデータサンプルにおいても同様の解析をお願いする手はずができている」という内容であったり、

「臨床研究データは留学先のものを用い、その後の基礎研究のうち、心臓機能解析の部分においては、日本の元所属の上司と共同研究という形で、すでに確立された技術を用いて解析を継続する。」というような留学科研費の申請書を記載しています。

後者については特に、臨床も基礎も限られた2年間で全部1人というのは現実的ではなく、しかし、別の研究者と合同でとなれば、いけるかな?と現実味を帯びてきます。大きい実験計画を立てたいときには必ず自分(の研究室が)どこまで何をするかを明確に記載しましょう。

4 文字を大きく少なく、図を多めに。まとめ図を作成する。

ここから少しデザインの話です。

査読者は全体をぱっとみた印象で読み進めます。この時点で見にくいと思われてしまっては負けです。作成はwordですが学会発表のpowerpointを意識しましょう。

特に1ページ目に全気合いを注ぎましょう。

自分の場合は1ページ目に

MS Gothic 11ポイントで文字を記載、2枚の作図を入れています。

ルールとして文字サイズは10以上と指定があることが多いですが、10や10.5だとやや小さく感じました。一方で12となると文字が大きくて気持ち悪さもあることから11で書くようにしています。

そして強調したいところに「適度に」太文字、下線などをちりばめます。

見る側の視点としては、

図 ⇒ 下線や太文字 ⇒ それ以外 となります。

下線や太文字が多すぎると目がチリチリしますし、少なすぎるとだらだらした印象を与えます。

これでも正直ごみごみしていて少し見えにくさはあるかと思います。ただし、この見やすいかどうかは印刷しないとわかりません。プリント費用はかかりますが、積極的に紙で印刷して確認しましょう。

そしてまとめ図は非常に大事です。かっこよく見えます。申請書はインパクトが一番です。プロジェクト全体をまとめた図を作成しましょう。

自分は毎回1ページのうち、1/3〜1/2程度を占めたものを作成しています。

図については、センスがなくてもいいので、中に含まれているグラフや文字などの位置をそろえる意識をしましょう。乱雑にいろいろ配置しているとわけがわからなくなります。また関係ない文字やイラストは削除してシンプルis the bestです。

できるのであればpowerpointでもいいですが、illustratorで作成すると見栄えが断然変わってきます。デザートや娯楽のうち、無駄な出費を抑えて研究者価格で購入してしまうのがお勧めです。男であれば風俗数回いかなきゃ買えます。自分はいったことないのでデザートと焼肉とお寿司を控えました。

科研費とればぜひ次からはそちらで購入しましょう。

5 自分のアピールポイントを恥ずかしがらない。

これは地方出身者にありがちだと思いますが、自分の業績やアピールポイントを前面に出さないで生活してきた方も多いと思います。

しかしながら申請書においては、描いている実験計画を確実に実施できるという説得力をアピールする必要があります。

申請書ではなくブログなので恥ずかしいですが、自分はこんな内容を描きました。陰キャなのに。顔見せずに文字ではやりとりはできるんで嘘ではないです笑

(1) 研究に関する自身の強み

本研究申請者は下記の通り、○○について基礎研究に従事し、一定の成果を得ていると同時に、○○を行ってきた。さらに、同分野にて○○(2019, 2020年度) 、○○(2022年〜23年度)に採用されていることから、研究に当たっての発想力やプレゼンテーション力、研究施行能力は評価されているものと考える。さらに、○○や○○で受賞するなど、研究実績は国内外より一定の評価を受けている。また○○のみならず○○も施行、○○の経験あり、○○の実施経験もあることから、受入先における臨床研究実施も問題なく施行できるものと考えている。多施設研究者とのコミュニケーションも問題なく、積極的に協力して研究を行う予定である。

6 些細なことでも業績を漏らさず記載する。現在の研究に関わる過去の自分の行動を見直す。

研究内容のところ、業績部分、アピールポイント、いずれにも関わることですが、プラスになることはなんでもいいです。

例えばわたしは過去の研究実績はほとんど基礎研究ですが、今回の研究の比重はほとんどが臨床で、基礎研究は少なめです。しかし、基礎研究実績があることで今回の研究内容の着想を得た。という利点があります。

そして医師5年目の際にかいた論文で臨床研究を行った経験があり、臨床研究も初めてではない、ということもできます。

過去に行ったなんらかの実績は必ず関わってくるはずです。

学生時代に気になる先生に声をかけ、研究室に出入りし、学会発表させてもらった。研究環境、発表には慣れている。

帰国子女のため英語は得意で、海外の研究者と現在も交流を続けている。

部活の主将を3年間勤め上げ、高校で10年ぶりに優勝に導いた経験があり、人と協力して目標に向かって頑張ることは得意。

小学生の頃に数学オリンピックに出場しており、数字や計算に対して誰にもまけない自負がある。(受賞歴)

ボランディア活動を10年続けたことで得たコミュニケーション能力を生かせる。

現在臨床研究の他機関共同試験の共同研究者として○○の研究を行っている途中であり、データ取得、解析法にはたけている。

などなど

研究計画にかく内容、業績に書く内容、アピールポイントに書く内容それぞれありますが、些細なことでもなにかしら記載できますので、家族に聞いてみるでもいいのでひねり出しましょう。

7 誤字脱字がないように、複数人にチェックをもらう。

もっとも大事なことです。

誤字脱字が1つもないくらい血眼になって原稿を見直しましょう。

誤字脱字・ルール違反があると、「あぁそういう感じで申請書を書いたのね」と勘違いされます。

私の場合は必ず以下の方々に順にチェックをもらっています。

上司1人:内容、実験の現実性、ストーリー展開

↓

先輩・同僚・後輩 (2-3人):内容、誤字脱字

↓

家族 (医療関係者2名):内容、誤字脱字

↓

親 (一般):図のデザイン、見やすさ、誤字脱字

最終的に提出するのは自分です。

上司や先輩によっては大幅に変更したものを返してくる可能性があります。

それを採用するかどうかは自分で判断するようにしましょう。自分の計画書は自分がもっとも詳しく、魅力的にまとめる必要があります。

ただ、得てして第三者からの意見はすごく理にかなっていることが多く、8割方採用することが多いです。

8 印刷したものをとにかく見直す。

何度も繰り返しましょう。特に見た目、デザイン、誤字脱字は印刷しないと見えてこないことが多いです。

妥協せずに修正を繰り返すことをお勧めします。

まとめ

ぐだぐだ書きました。

こちらは、はじめての方というよりは2回目以降の申請、特に前回不採用になってしまって次どうしよう、という方が気をつけた方が良いポイントをまとめていると思っています。

参考になる部分があると幸いです。

いいなと思ったら応援しよう!