デザイン思考への問題意識、IPランドスケープへの問題意識

京都産業大学の森永先生が昨年末に「デザイン、アート、イノベーション」という書籍を上梓されました。

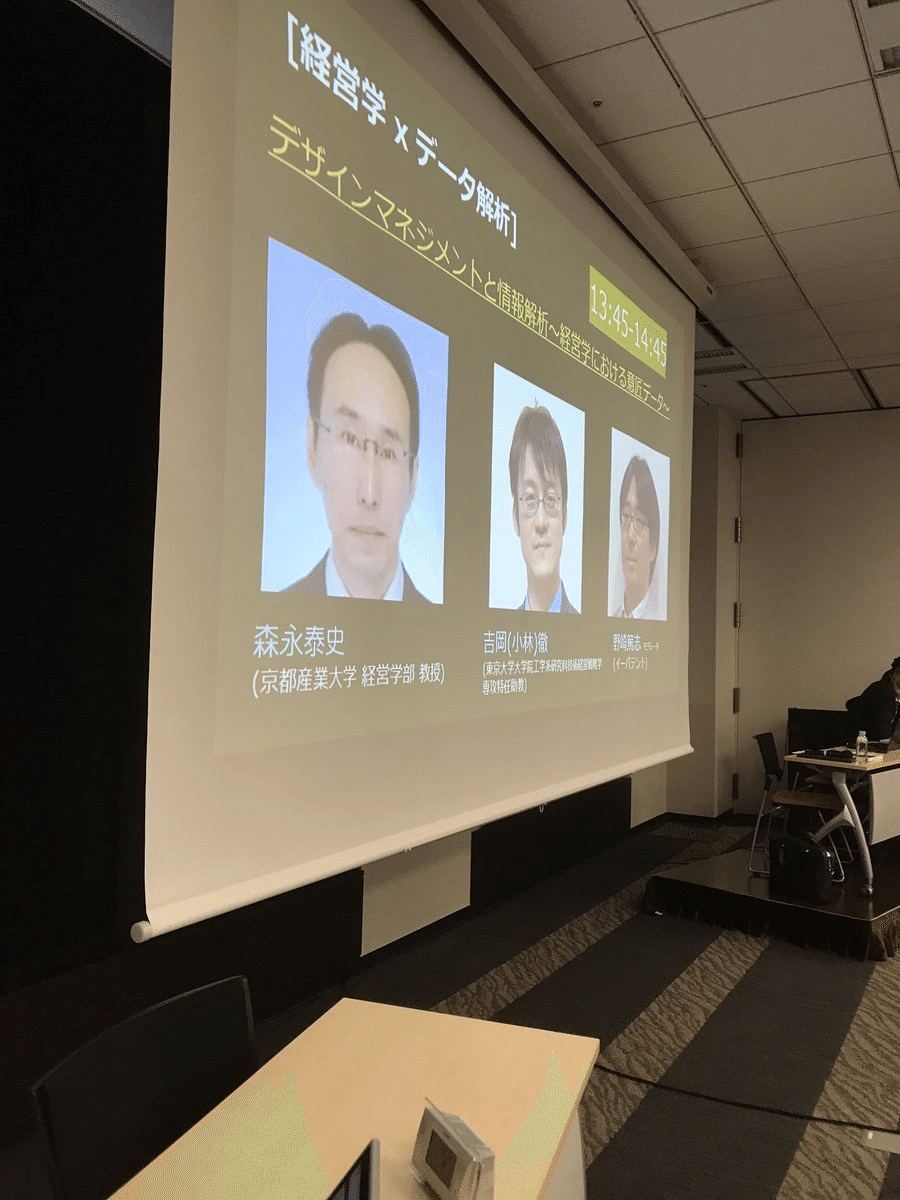

森永先生とはTwitterで知り合ってからNGIAS(次世代情報解析スペース、VALUENEX社と共催の分析・解析をテーマとした分野横断型カンファレンス)のセッションで経営学×データ解析-デザインマネジメントと情報解析-でパネリストを務めていただくなど、懇意にさせていただいています。

森永先生から「デザイン、アート、イノベーション」を献本いただき、さっそく読み始めました。

まだすべてを読み終えているわけではないのですが、はじめにの部分に書かれているデザイン・アートへの問題意識が、私が感じているIPランドスケープへの問題意識と共通する部分があったので、転載させていただくと同時に、森永先生のはじめにを修正する形で、ここ数年来の私のIPランドスケープへの問題意識について共有させていただければと思います。

以下、太字が森永先生のはじめに、引用箇所が私の修正した文章になります。

(森永先生:デザイン、アート、イノベーション)

経済産業省が2018年に「『デザイン経営』宣言」という報告書を出して以来、デザイン思考やデザイン・ドリブン・イノベーション、アート思考などの言葉が多くの人に知られるようになり、ビジネスにおけるデザインやアートの重要性も広く認識されるようになった。ビジネスの世界で、(特にバブル経済崩壊以降)長らく関心が薄れていたデザインやアートに再び注目が集まるようになったことは、大変すばらしいことである。またそれは、「デザインと企業経営」をテーマに20年来研究を続けてきた筆者にとっても、個人的にとても喜ばしい出来事であった。

特許庁が2017年に「知財人材スキル標準(version 2.0)」という報告書を出して以来、IPランドスケープという言葉が多くの人に知られるようになり、ビジネスにおける知財や知財情報分析の重要性も広く認識されるようになった。ビジネスの世界で、2002年の小泉首相の知財立国宣言以来、関心が薄れていた知財に再び注目が集まるようになったことは、大変すばらしいことである。またそれは、「知財情報の経営・事業・R&Dへの活用」をテーマに18年来調査・分析およびコンサルティングを続けてきた筆者にとっても、個人的にとても喜ばしい出来事であった。

(森永先生:デザイン、アート、イノベーション)

しかし、認知度が高まると同時に、首をひねることも多く遭遇するようになった。デザインやアートの名を冠したビジネス界隈の様々なイベントに参加していると、話していること自体は理解できるし、内容も正しいと思うけれど、どこか釈然としなかったり、消化不良のまま帰途に就いたりすることが多かった。特に、デザインやアートと、イノベーションや新規事業創造などがほぼ同義に扱われるなど、あらゆることをデザインやアートで説明しようとする態度には、かなり違和感を覚えた。

しかし、認知度が高まると同時に、首をひねることも多く遭遇するようになった。IPランドスケープの名を冠した様々なセミナーやイベントに参加していると、話していること自体は理解できるし、内容も正しいと思うけれど、どこか釈然としなかったり、消化不良のまま帰途に就いたりすることが多かった。特に、IPランドスケープと、知財戦略や知財経営などがほぼ同義に扱われるなど、あらゆることを知財や知財情報分析で説明しようとする態度には、かなり違和感を覚えた。

(森永先生:デザイン、アート、イノベーション)

イノベーションや新規事業創造は昔から行われてきたはずであり、その鍵となる概念や、それを実現するためのロジックもこれまでたくさん研究されてきたはずである。それらとどこが違うであろうか。もし同じなら、従来のものを使えば良いし、無理やり置き換えたところで、やがてはオリジナルの概念やロジックに吸収されて終わるのではないか。あるいは、様々なイベントで耳(口)にする話には既視感があるものが多いが、本当に新しい概念やロジックでしか説明できない部分はどこなのであろうか。デザインやアートの話を一過性のブームで終わらせないためにも、オリジナリティや新奇性の所在をきちんと意識する必要があるのではないか。さらには、デザインやアートの名を冠した概念が次々と誕生しているが、それらは一体どのような関係にあるのであろうか。

企業によっての巧拙や経営へのインパクトは異なるとは思うが、知財戦略や知財経営は昔から行われてきたはずであり、その鍵となる概念や、それを実現するためのロジックもこれまでたくさん研究されてきたはずである。それらとどこが違うであろうか。もし同じなら、従来のものを使えば良いし、無理やり置き換えたところで、やがてはオリジナルの概念やロジックに吸収されて終わるのではないか。あるいは、様々なイベントで耳(口)にする話には既視感があるものが多いが、本当に新しい概念やロジックでしか説明できない部分はどこなのであろうか。IPランドスケープの話を一過性のブームで終わらせないためにも、オリジナリティや新奇性の所在をきちんと意識する必要があるのではないか。さらには、IPランドスケープの名を冠した概念が次々と誕生しているが、それらは一体どのような関係にあるのであろうか(注:IPランドスケープの名を冠した概念は特には次々と誕生しているとは思わないが、森永先生の文章に合わせるためそのままとしました)。

(森永先生:デザイン、アート、イノベーション)

これらの疑問が筆者の中で日増しに大きくなっていった。また「デザインと企業経営」をテーマに研究を行っているためか、「デザイン〇〇はどう思いますか」とか、「アート〇〇ってどういうことですか」などと尋ねられることがここ数年多くなった。そのため、改めてデザインやアートと、イノベーションを巡る議論を整理する必要があると感じ、本書の執筆に至った。本書がその一助になれば幸いである。

これらの疑問が筆者の中で日増しに大きくなっていった。また「知財情報の経営・事業・R&Dへの活用」をテーマに調査・分析およびコンサルティングを行っているためか、「IPランドスケープはどう思いますか」とか、「IPランドスケープってどういうことですか」などと尋ねられることがここ数年多くなった。そのため、改めてIPランドスケープを巡る議論を整理する必要があると感じ、本書の執筆に至った。本書がその一助になれば幸いである。

以上、森永先生の「デザイン、アート、イノベーション」のはじめにを修正する形で、私のIPランドスケープへの問題意識について述べてきました。

最初に森永先生のはじめにを読んだ時に、デザイン思考について感じていた問題意識も同じであると同時に、「あぁ、これってIPランドスケープへ感じている問題意識も共通だな」と思いました。

最後の

そのため、改めてIPランドスケープを巡る議論を整理する必要があると感じ、本書の執筆に至った。本書がその一助になれば幸いである。

については、私はまだ書籍という形で具現化できているわけではありません。2020年には以下のような動画で私なりの考え方をお伝えしたつもりですが、

2021年は赤本=「特許情報分析とパテントマップ作成入門 改訂版」の増補改訂や

赤本の続編となる黒本=「特許情報分析とパテントマップ実践(仮)」を執筆・出版することで、”IPランドスケープを巡る議論を整理”すると同時に、様々な方に特許情報を中心とした知財情報を活用いただけるようにしたいと考えています。

いいなと思ったら応援しよう!