特許出願するべきか、ノウハウで秘匿化するべきか検討する際に参考になる書籍・情報源

「知財情報を組織の力に®」をモットーに活動している知財情報コンサルタントの野崎です。

今日のテーマは出願するべきか?秘匿してノウハウにするべきか?です。

私自身、弁理士ではないので出願・権利化業務は一切やりませんが、とはいえクライアントと打ち合わせ・ディスカッションしている際に「これって出願した方が良いんですかね?それとも秘匿化した方が良いんですかね?」的な質問をいただくことがあります。

法的見解として回答することはできませんが、一般論として回答する際に参考にしているのが以下のような書籍や情報源です(一部入手困難なものもありますが、ご容赦ください)。

まさに書籍名がそのまんまで『ノウハウ秘匿と特許出願の選択基準およびノウハウ管理法』。ただ残念ながら絶版となっており、中古で購入しようとすると結構高いです。。。。

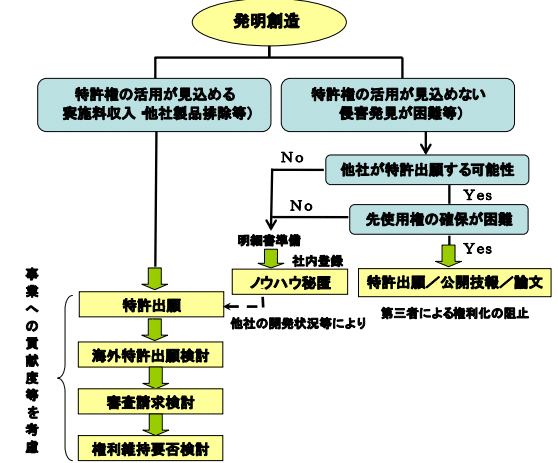

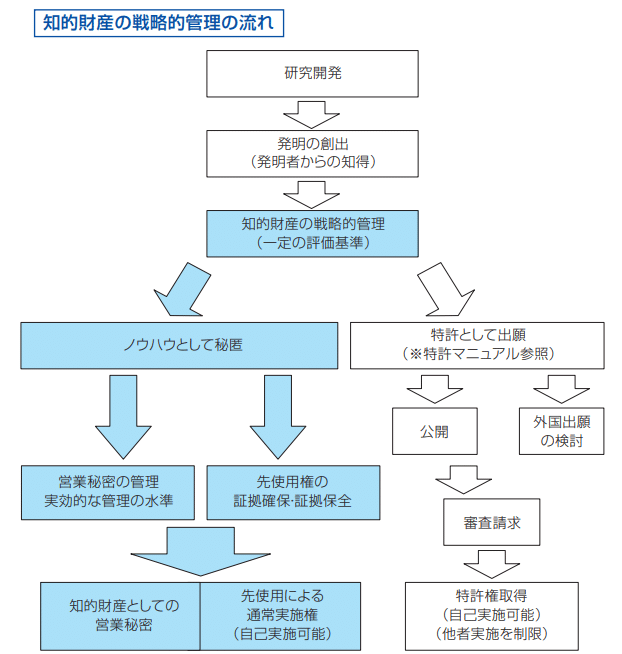

技術開発・研究開発の結果である発明を特許出願するか、営業秘密として秘匿化するかの選択は経営戦略に直結し、適切な選択を行えば自社に莫大な利益をもたらす可能性があります。逆にその選択を間違えば、単に競合他社へ自社技術を公開してしまうだけになりかねません。この選択を適切に行うためには複数の観点を組み合わせて、総合的に判断するための自社独自の選択基準や判断体制を構築する必要があります。また、ノウハウ秘匿と特許出願の選択を適切に行えば、結果的に無駄な特許出願を排除することもできます。本書では技術的な営業秘密をノウハウとして秘匿化するか、特許出願するかの選択基準について解説しております。また、その選択を適切に行うためのシステム(社内体制)を社内に構築する方法について解説しております。さらに、ノウハウが漏洩した場合の救済措置(不正競争防止法)や先使用権についても解説しております。

2007年に特許庁が公開した資料で、少し古いところもありますが、事例集としては非常に多面的に触れているものです。

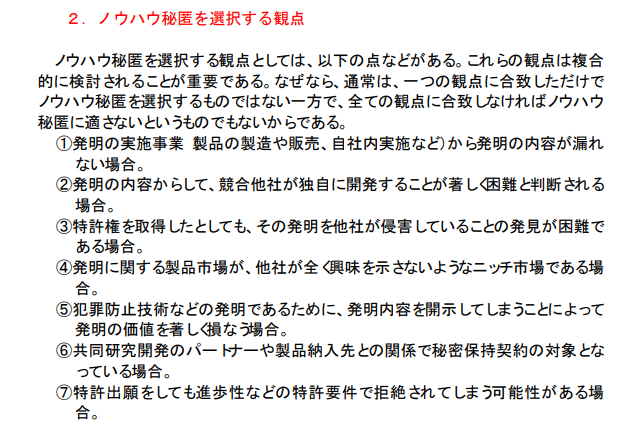

p68(PDFのページ数ではp76)に「ノウハウ秘匿を選択する観点」としてまとまっていますが、

その後の事例や、その他のパートでも出願するべきかノウハウにするべきかの観点について述べられており、参考になると思います。

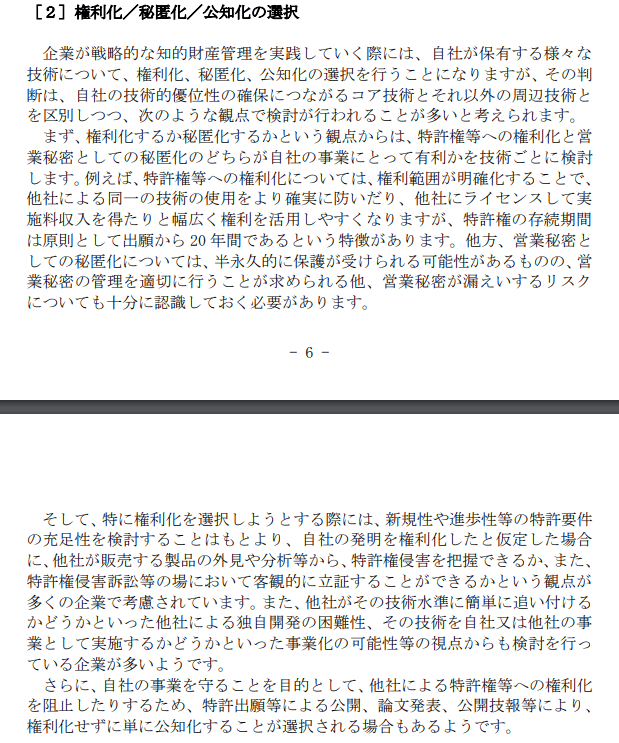

その他、経済産業省や特許庁などから公開されているの以下の資料が参考になります。

先使用権制度事例集「先使用権制度の円滑な活用に向けて~戦略的なノウハウ管理のために~(第2版)」

いいなと思ったら応援しよう!