酒造りの神、松尾大社@京都

京都観光において東西南北それぞれにたくさんの見所が多くあります。

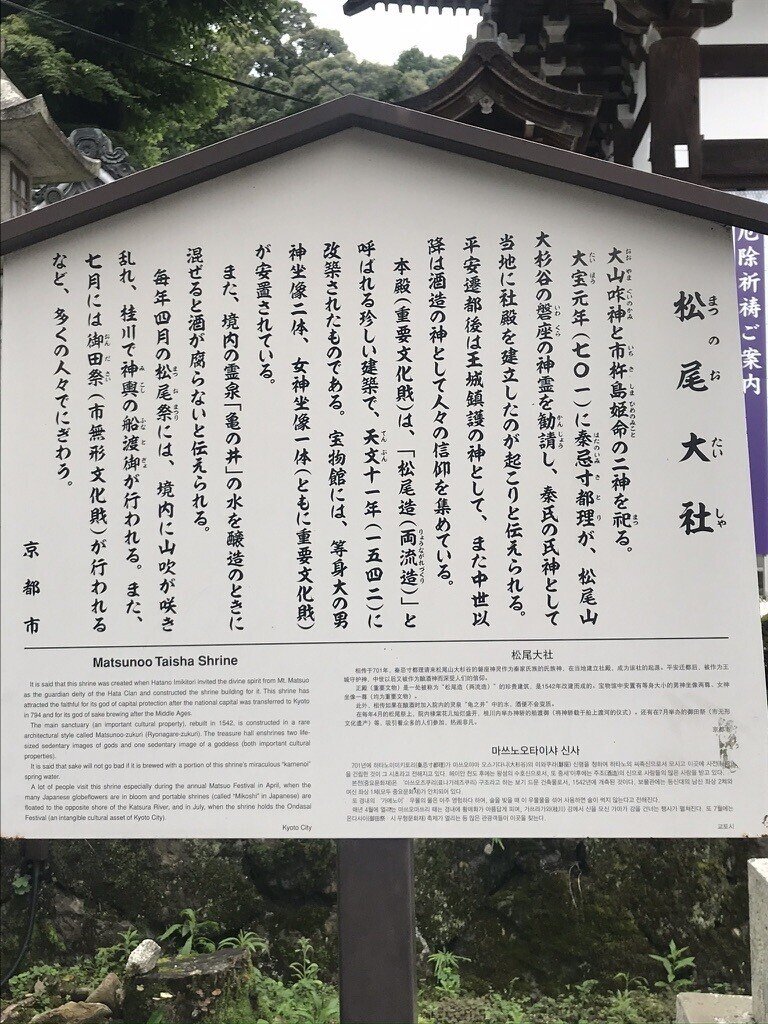

中でも有名なのが嵐山ですが、渡月橋方面に行かれたならば是非訪れて欲しい神社が、ここ松尾大社です。

京都の四条通の東西、東側に八坂神社、向い合うように西側に位置するのが松尾大社で、お酒の神様を祀る神社として有名な神社です。

平安時代より「皇城鎮護の神」として、都の守り神であり、現在は、洛西地域の氏神として氏子の崇敬を集めています。

ところで神社は、伊勢神宮は「◯◯神宮」、八坂神社は「◯◯神社」、北野天満宮は「◯◯宮」、松尾大社は「◯◯大社」のように社号が違うことにお気づきですか?また、このような社号について、皆さんはご存知ですか?

全国に「神宮」は24社あり、皇室の祖先神を祭神としている神宮6社、歴代の天皇を祭神としている神宮12社、皇室にゆかりの深い神器や神を祭神としている神宮6社があります。

「大社」は24社あり、昔は大社と呼べるのは出雲大社だけでしたが、戦後、旧官幣大社や旧国幣大社など大社格の神社が大社となりました。総じて大社とは、神社の総本山(宗社)を指しています。

「宮」は、神宮のつぎに格式の高い神社で、天皇や皇室と親交深い人物が祀られていたり、歴史上の重要な人物を祀った神社です。北野天満宮は菅原道真や日光東照宮は徳川家康のようにです。

「神社」は、その他の一般的な社号です。

ちょっとした雑学ですが、神社を訪れた際にこのことを思い出していただけると、神社の見方が変わるかもしれませんね。

さてさて、京都の中でも数多くのパワースポットを有する松尾大社を参拝しましょう。

嵐山から阪急嵐山線に乗り、「松尾大社」駅を下車すると、すぐ目の前に大きな鳥居が見えます。

JR京都駅からは、バスで40分ほど訪れることもできます。

一の鳥居

では、大きな一の鳥居で一礼をして進みます。

写真を撮り忘れましたが、鳥居の横に松尾大社の碑があり、その隣にお酒を入れる容器「甁子(へいし)」をモチーフとしたオブジェがあります。

“お酒の神様”らしいオブジェです。

参道

一位の鳥居をくぐるとそこから二の鳥居まで真っ直ぐな参道が参拝者を待ち受けます。

参道を歩きながら、心身を整えます。

松尾山

二の鳥居の奥に見える松尾山は、太古の昔から山頂近くに「磐座(いわくら)」と呼ばれる神が降臨するという岩があり、山の神として崇め、氏神として松尾大神を祀るようになったのが始まりだそうです。

※正確には松尾山は、写真の右手のほうです。

二の鳥居

二の鳥居には、脇勧請(わきかんじょう)と呼ばれる、榊(さかき)の束がぶら下がっています。

穢(けがれ)を祓う力があると云われている榊を、原始の神社では、境内の大木に吊り下げることによって、神域と人の結界としていて、それが鳥居の始まりと言われています。

榊の束は12個で閏年は13個が取り付けられるそうです。

榊の枯れ方によって月々の農作物の出来具合を占い、榊が完全に枯れると豊作で、一部が枯れ残ると不作だそうです。

最近ではほとんど見られなくなったこの貴重な風習を松尾大社の鳥居では今でも見ることができます。

楼門

立派な楼門が参拝者を注視しています。

境内へ

楼門をくぐると境内へ。

太鼓橋を渡り、右手にある手水社で身を清めて進んでいきます。

拝殿

まずは立派な拝殿があります。

舞殿だと思っていましたが、これは拝殿でした。

境内

境内はとても広く、各所にご利益のある物が点在しています。

その一つ一つがパワースポットだと聞くと、驚きです。

本殿

御本殿は、特殊な建築様式を持つ両流造りの「松尾造り」と呼ばれます。

全国では、福岡県の宗像大社、広島県の厳島神社の三社だけがこの造りをしていて、中でも松尾大社が最古の建造だそうです。

磐座登拝道入口

本殿右手に少し進むと、少しわかりにくいのですが、社務所の手前に”磐座登拝道入口”という標識のある道があります。

廊下の下をくぐると、「霊亀の滝」や神泉と書かれた「亀の井」、松尾山への登拝道で、超パワースポットへ向かうことができます。

名水と名高い「亀の井」は、延命長寿の功徳があり、「よみがえりの水」とも呼ばれる霊泉。お酒の仕込みに使うと、酒が腐らなくなるといわれ、今も酒造りの時期には酒造家の方がお水を求めてこられるそうです。

神輿庫、奉納された酒樽

境内南側の神輿庫前にはたくさんの奉納酒樽が、京都だけでなく、全国の酒蔵から納められ、お酒の神様であることが十分にわかります。

神使

松尾大社の神様のお使いは亀です。

手水社では、亀の口から御神水が・・・

幸運の撫で亀

松尾大社のパワースポットの一つ撫で亀さんです。撫でると、健康長寿のご利益を授かることができると言われています。

相生の松

松尾大社のパワースポットの一つ夫婦和合、恋愛成就の相生の松です。

この古木は、もとは雌雄根を同じくし、相生の松として樹齢350年を保っていましたが、昭和47年に神意を得、大しめ縄を幹に巻き、覆屋を設けて保存されることになりました。以来、相生の松は、人々によって夫婦和合、恋愛成就の象徴として厚く信仰されています。

御祭神

大山咋神 (おおやまぐいのかみ)

大山咋神は、古事記の記述によると、須佐之男神(すさのおのみこと)の御子である大年神(おおとしのかみ)の御子とあらわされております。

同書には……「大山咋神またの名は山末之大主神、此神は近淡海国の日枝山に座し、また葛野の松尾に座す鳴鏑(なりかぶら)を用ふる神なり」… とあり、山の上部(末)に鎮座されて、山及び山麓一帯を支配される(大主)神であり、近江国の比叡山を支配される神(現日吉大社)と、ここ松尾山一帯を支配される神(現松尾大社)がおられたと伝えています。

市杵島姫命 (いちきしまひめのみこと)

市杵島姫命は、中津島姫命(なかつしまひめのみこと)の別名で、古事記の記述によると……「天照大神が須佐之男命が天安河(あめのやすかわ)を隔てて誓約された時、狭霧の中に生まれ給うた」… と伝えられる神で、福岡県の宗像大社に祀られる三女神の一神として古くから海上守護の霊徳を仰がれた神です。おそらく外来民族である秦氏が朝鮮半島との交易する関係から、航海の安全を祈って古くから当社に勧請されたと伝えられています。

※御祭神については、松尾大社HPより引用させていただきました。

御朱印

御由緒

おみくじ

松尾大社では、可愛い白虎のおみくじがあります。

え!なぜ、亀でなく白虎なのか?

平安神宮を中心に、東(青龍)が八坂神社、北(玄武)が上賀茂神社、南(朱雀)は城南宮、そして西(白虎)を守護するのが松尾大社です。

平安京にゆかり深い5つの神社による「京都 五社めぐり」にちなんでいるとのことです。

とても可愛いので、コレクションの一つにしました。(笑

まだまだ書き足りないくらい見所やパワースポットがある松尾大社です。

京都随一の山吹名所であり、松風苑と呼ばれるお庭やお酒の資料館などなど書き切れないほど有り、一度では見切れません。

祇園、東山、渡月橋といった嵯峨野、嵐山には足が向くのですが、京の西側にはなかなか気合を入れないと訪れない地域でした。しかしながら一度この松尾大社を訪れてからは、しばしば参拝するようになりました。

また、お酒の神様の神社であり、福岡県人ならば宗像三女神ゆかりの神社と聞けば、素通りすることはできないと思います。

個人的感想ですが、他の神社と違いとても優しくて心穏やかに過ごせる神社のような気がします。

様々な超絶なパワースポットを有する神社でありながら、その気(パワー)を発するのではなく、求めるものにはその気(パワー)を惜しみなく与え、どちらかと言うと、常に参拝者を見守っているような、そんな懐の深い神社であるように感じます。

御神体が松尾山であることがそうさせるのかもしれませんね。

八坂神社、伏見稲荷神社、北野天満宮などと並ぶ京の有名どころの一つである松尾大社へ、是非皆さんもいかれてみたはいかがでしょうか。

おすすめです!

神社: 松尾大社

住所: 京都府京都市西京区嵐山宮町3

HP: https://www.matsunoo.or.jp/