ボードゲーム「デビルマーカー」個人的検討&初心者のための考えかた

要約

2人用ボードゲーム「デビルマーカー」を上手く遊ぶための方針について考えました。

大方針として、下の戦略を提案します。

序盤: 駒をひっくり返されることを恐れない

中盤: 不利な位置の天使駒を取らせて、有利な位置に置く

終盤: 天使駒が自由に動ける余地を確保する

また、中盤の戦術のひとつとして「両取り」をうまくやると有利になれることがあります。

はじめに

この記事は、N-JELLYさんが制作された2人用ボードゲーム「デビルマーカー」をより深くプレイするための個人的なメモ兼、初心者の方のために「こういう方針で考えていけばいいよ!」というざっくりした道筋を提案する記事です。

この記事の著者のあんのんはVRChatにてデビルマーカーの大会を3回主催(2024年11月現在)しています。対局回数はそれなりなので、ここに書いてあることが正しいとは限りません。ぜひ自分の定跡を創造してみてください。ここに書いてあることがよいヒントになることを願っています。

デビルマーカーはVRChatで遊ぶことができます。ぜひ遊んでみて! (VRChatワールドへのリンク)

遊びかたもこのワールドに書いてありますので、この記事を読む前に理解しておくとよいでしょう。

また、アセットを購入して自分のワールドに組みこむことができます。買うとN-JELLYさんが喜びます。(販売サイトへのリンク)

手筋の表記について

さて、検討をする前に指し手の表記について書いておきます。デビルマーカーにはまだ公式の棋譜表記法がないので、ここでは暫定的に次のように定めます。

先手は白とする(ゲームでは白/黒いずれもなりえますが、ここでは便宜上白とします)

白を盤の手前に、左からa-e列、下から1-5行とする。

盤面の座標はa1, c3のように表記する。

駒の移動は「移動前座標」「移動後座標」と記載する。つまり、b1からb2に天使駒が移動した場合はb1b2と書く。

デビルを移動する場合は座標の前にDを付加する。つまり、e3からc3にデビルが(駒を飛びこえて)移動した場合はDe3c3とする。

移動の結果、相手駒を1枚デビルにした場合はxを座標の後ろに付加する。つまり、b1からb2に天使駒が移動した結果、相手駒を1枚デビルにした場合はb1b2xと書く。2枚以上同時にデビルにした場合はxを枚数分付加する。

デビル駒を置く場合は、座標の前にDを付加する。つまり、c3にデビルを配置した場合はDc3とする。

移動の結果勝敗がついた場合は、移動後座標の後ろに#を付加する。

棋譜の書き方はチェスを真似ました(xの書きかただけ異なりますが)。ちょっと冗長な書きかたになっていますが、暫定的にこのように表記します。

指すための方針を立てる

さて、デビルマーカーは「全ての駒がひっくり返されると負け(あるいは最後の駒が詰むと負け)」のゲームです。逆に言えば、この状況にならなければ負けにはなりません(千日手などの例外は除く)。ここから、いくつかの方針を立てられます。

駒は(負けないかぎり)ひっくり返されてもいい。

ひっくり返された駒はより有利な場所に置けるといい。

うまく逃げるために天使の駒が移動しやすいといい。

これらについてすこし考えていきましょう。

駒はひっくり返されてもいい

序盤の駒の組みかたはいろいろあって迷うところです。しかしよい戦術とあまりよくない戦術はデビルマーカーにもあります。ここでは、「駒をひっくり返されることを恐れない」ことを学びましょう。

デビルマーカーは、駒を全てひっくり返されると負けのゲームです。このことから、「なるべくひっくり返されないように駒組みをする」というのは自然な考えかたです。デビルマーカーでは、駒を一つだけしか挟んでひっくり返すことができません。なので、2つ以上の駒の組で固まれば挟めないことになります。ここから、下のような密集戦術がよく行われがちです。

この状態では白は一見駒を取られないように見えるかもしれません。しかし、駒の数が奇数である以上、どこかの駒が1つになることは避けられず、いずれ取られてしまいます。ひっくり返されない密集戦術というのは、不可能ではないと思いますがかなり難しいです。

密集戦術を取るとき、相手は駒をひっくり返されることを恐れる必要はありません。デビルの駒は、相手駒を挟むだけでなく飛びこえた先の駒をひっくり返すことができるので、このような密集戦術はよい餌になります。あえて取らせることで、下図のように白がどのような手を打っても駒を1つ以上取ることができます。

このように、密集戦術は相手の「取らせて取り返す」戦術により容易に崩壊させることが可能です。このことからも、「取られない」ことに意識を割きすぎるのがかえって良くないことが分かります。

となると、この局面の黒のように、うまく取らせる・あえて取らせる戦術が重要になってきます。局面が進むにつれて駒がひっくり返されるのは避けられないことです。であるならば、1, 2枚くらいは早々に取らせてしまい、その駒を積極的に攻撃に使う、ということを考える必要があるでしょう。

考えてみれば、駒をひっくり返されたあとは、さらに強い駒を好きなところに置くことができます。見方によっては、まともに駒を進めるだけでは数手もかかる行動を1回で済ませることができるかもしれません。そう考えれば、あえてひっくり返されるという選択はあながち分の悪い選択ではありません。

では、どういう駒であればひっくり返されても不利にならないのでしょうか。いろいろ意見があるところですし、わたしも明確な回答を持っているわけではありませんが、大きな指針としては「相手への攻撃・圧力に貢献していない駒」「自分の駒の防御にも貢献していない駒」は現在あまり有用ではない駒なので、ひっくり返されて別の有利な場所に置いたほうがよいと考えることができます。

さて、この局面で白はこのままでは少なくとも1枚ひっくり返されてしまいます。ですが、ここで取られる駒は、自分の駒に囲まれていて相手の攻撃に活用されていないばかりか、この駒を守るのに3つの駒を使用して固めている状態であり(そして結局防御しきれなかった)、非常に効率の悪い駒であるといえます。であるならば、この駒がひっくり返されるのは仕方ないこととして、別の有利な場所に置くことを考えましょう。

有利な場所に置く

ここでは、中盤の考えかたの一つとして、「両取り」について説明します。

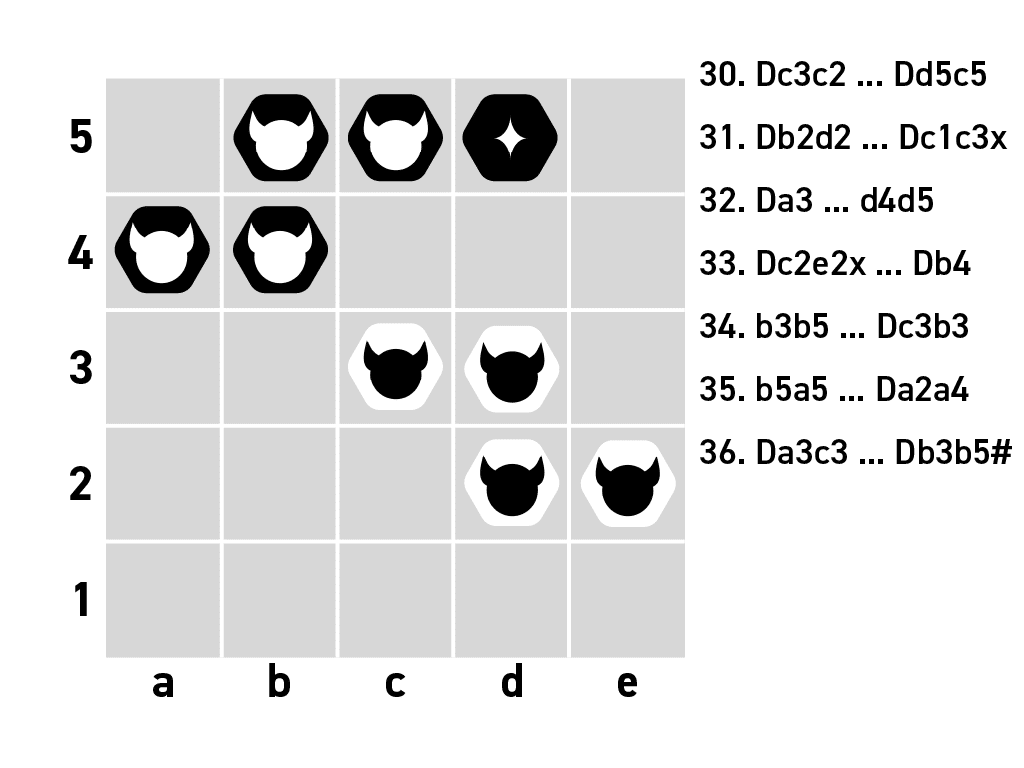

まず2枚取りを防ぐためにe2の駒をe4に移動させます。ここで、黒は逃がさないとe1の駒を取りました。白にチャンスがやってきます。ここで、デビルをd4の位置に置くと両取りが発生しているのがわかります。

駒の有利な位置というのはまたいろいろ議論があるところですが、短期的な戦術としては「両取りを狙えるところ」は良いところであることが多いです。上図のように、デビルを配置することで両取りをかけられれば、白は1枚有利に戦い続けられるわけです。

ここで、両取りという語をきちんと定義しておきましょう。よい両取りとは、「複数の駒を使ってそれぞれ別の駒を取ることができる複数の手」であってほしいところです。なんのことだか分かりにくい定義になってしまいましたので、例を挙げて説明しましょう。

上図では、d4のデビルがb4の黒駒を、d2の天使がe3の黒駒を狙っている訳です。このように複数の駒が同時に別々の駒を狙っているとき、黒は両方の狙いを同時に阻止することはできません。このような両取りはよい両取りといえるでしょう。

別の両取りも見てみましょう。デビルをc3に置いた場合を考えてみます。

Dc3では、黒e3を狙っています。一方で、白d2もe3を狙っています。このように、同じ駒を狙ってしまっている場合は、その駒が逃げられれば終わりです。しかし、e3が逃げても、空いたマスに …e4e3xとすることで、d3の黒を取ることができます。これもまた両取りの一種です。

このように、両取りにはいろいろなパターンがあります。一方で、複数の駒が同時に1つの駒を狙っているのは両取りとはいえません。その駒が逃げてしまうと意味をなしません。逆に、1つの駒が複数の駒を狙える、というパターンもあるでしょう。これもまた両取りと言えますが、その駒が攻撃されてしまうとその狙いも消えるので、不安定な両取りといえます。よい両取りを狙うことで、安定して相手の駒を引っくり返すことができるでしょう。

天使駒を移動させやすくする

どんどんひっくり返されていって、終盤に近くなります。負けないためにはなにが必要でしょうか? 負かすためにはなにが必要でしょうか? ここでは、最後の天使をうまく逃がす、うまく詰ます方法について考えていきましょう。

いきなりですが中盤から終盤への局面を見ていきましょう。自分と相手の天使はどちらも2枚ですが、黒のデビルは隅にあり攻撃に活かせていないのに対し、白は効果的に中央を支配できて黒の天使を追いつめているように見えます。

白は両取りをかけて黒を攻めますが、その際に1枚取られてしまいます。白も取り返して残り1枚ずつになりました。ここで、白は周囲が駒で囲まれており、あまり動ける場所がありません。

一方で、黒の天使はかなりスペースがありいざというときの逃げ道が確保されています。最後の1枚、という戦いになると、このスペースが勝敗を分けます。なるべく逃げ道が多いようにスペースを確保していきましょう。逆に、攻める側は相手駒を攻めるというよりは、駒の逃げ場をなくしていくようにすると戦いやすいです。

黒はDb4として、白の逃げ道を塞いでいきます。白の手はb3b2とb3b5ですが、b3b2には…Dc3c2#で取られてしまうので、実質的にb3b5しか手はありません。このように、駒で塞ぐだけでなく、駒の利きで道を塞ぐのも有効です。

ここで、勝利条件を思いだしてみましょう。相手の駒を全てひっくり返すか、相手の最後の天使の駒が動けなくなるようにすれば勝利でした。両方を狙うために、駒の動きを制限するように打っていくのは有効な手法の一つです。

逆に、逃げる方は自分の駒がなるべく動きやすいように立ち回っておく必要があります(これは駒が残り1つになってからでは遅くなりがちなので、もっと前から取りくむべきところであろうと思います)。

最後、白は相手黒に迫りますが、1手足りず負けとなりました。仮に、白手番でDd2d4で黒に圧力をかけられたとしても、黒は複数の応手により、その圧力から逃れる手が存在するので、白の負けは変わらないでしょう。

おわりに

これまで、ある対局を序盤・中盤・終盤と眺めながら、どのような手が有効か、その大枠を模索していきました。上に書いてあることは、あくまで一対局者の感想を抜けだすものではありません。しかし、ここから導かれた方針である「駒を引っくり返されることを恐れない」「不利な位置にある天使を取らせて有利な位置にデビルを置く」「天使の周囲のスペースを確保する」は、そこまで的外れなものではない……はずです。より詳細な定跡や戦術は、後進の悪魔たちがいろいろ考えてくれることを祈って、この記事はおしまいにしたいと思います。