生産性を変える職場環境の新しい常識 トイレ

トイレ×ウエルビーイング

2025-01-26

📌 この記事のポイント

約7割の従業員が仕事のモチベーションに影響する場所として「トイレ」を重視

ファシリティマネジメントは働く環境を経営資源として戦略的に活用する新しい経営概念

トイレ環境の質が従業員の生産性とウエルビーイングに直接影響を与える

あなたは会社のトイレや化粧室で「気持ちを切り替え」たり、自分を励ます「リチャージ」をしたことはありませんか?

モチベーションを左右する意外な空間「トイレ」。今回の記事では、最先端のファシリティマネジメントが注目する、「こころと身体をリフレッシュ」する先進的なトイレをご紹介します!

1.ファシリティマネジメントの本質と進化

ファシリティマネジメントは、1970年代後半に米国で生まれた経営概念です。この革新的なアプローチは、「人」を最も重要な経営資源とし、働く「場」を経営資源として活性化させる戦略的な経営手法です。日本では1987年に日本ファシリティマネジメント協会(JFMA)が発足し、1996年から「認定ファシリティマネジャー」の資格制度が始まりました。

その本質は、「環境(場の力)で、働く幸せと生産性を加速させる経営活動」にあります。経営の4つの柱である「ヒト、モノ、カネ、情報」の中で、「モノ」に該当する施設環境を通じて組織に貢献する概念なのです。欧米では大学などの高等教育機関でファシリティマネジメントが充実しており、職能として確立されています。

特筆すべきは、ファシリティマネジメントの目的が「人」への貢献、「組織」への貢献、「社会」への貢献など、多岐にわたることです。単なる施設管理を超えた、戦略的な経営アプローチとして注目されています。

以下は、私が解釈する「ファシリティマネジメント」と、「ファリシティマネジャー」のイメージです。

●ファシリティ マネジメント

「環境(場のちから)で働く幸せと生産性を加速させる経営活動」

●ファリシティ マネジャー

「環境(場のちから)で働く幸せと生産性を加速させる経営エンジニア」

2. トイレが変える職場の心理的メカニズム

ウエルビーイングな先進的トイレが、東京駅の近くの常盤橋タワー(地上33階建て)3階に登場した。このトイレはビルに勤める人だけでなく、一般の人も利用できるトイレなのでぜひ体験して欲しい。

常盤橋タワーは三菱地所が進める大規模再開発エリア「東京駅前常盤橋プロジェクト」にある超高層のビルです。このエリアには将来的に日本一高いビルになると言われるTorch Tower(2028年の完成を目指し、23年9月に着工/高さは約390メートルの予定)が計画される注目エリアの1つでもある。

驚くべき調査結果によると、約7割の従業員が「トイレ」を仕事のモチベーションに影響する最重要な場所と認識している点だ。特に20代~30代の若年層では、約7割がトイレを気分転換の場所として活用している。

従業員の半数は「トイレで気分を切り替えたい」と感じており、「食堂・カフェテリア」「休憩室」「更衣室」などを上回る結果となっています。会社でモヤモヤと心が騒いだ時に、トイレや化粧室で「気持ちを切り替え」たり、自分を励ます「リチャージ」をする人が多いことが明らかになった。

”誰もがほっと一息ついて「和む」ことができる” トイレ

ユニークなのはトイレの誕生に着手したのが“お尻を洗う文化をつくった”TOTO(株)と、ビルオーナーの三菱地所とのコラボレーションという点だ。働き方が大きく変わる中で、働く人の気持ちに寄り添うトイレが、日本を代表する最新ビルに誕生したことは、大きな意味を持つ。

3. 革新的トイレの3つの特徴と4つの心理的空間デザイン

トイレの3つの特徴

1.六角形のブースで広がりと包まれ感を演出

2.照明やサウンドの仕掛けでリラックス&リフレッシュを促す

3.今の気分にあった4つの心理的空間デザイン

では、1つずつご紹介します。

3-1.六角形のブースで広がりと包まれ感を演出

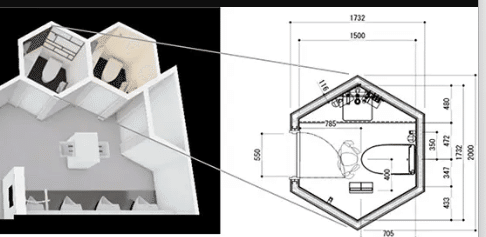

実際にトイレの便座に腰を下ろすと、従来の四角いトイレより広さ感じます。個室の中に手洗い場もありその分の面積は広くなるものの、トイレだけの面積は下の寸法からも一般的なビルにあるトイレの広さとほぼ変わらない。しかし、六角形マジックで、独りには丁度いい広さと包まれ感が

確かに感じられ安心感を与える空間となっています。

3-2.照明やサウンドの仕掛けでリラックス&リフレッシュを促す

照明が天井や鏡、足元についていて、便座にすわると”すーっ”と、薄暗くなる仕掛けがある。照明は、人が快適に感じる「色」と「明るさ」のバランスから決められ、音(サウンド)は4種類の異なる内容に合わせて変えているそうだ。照明が薄暗くなることで気持ちが落ちつき、リラックスさせる仕組みとなっている。

3-3.今の気分にあった4種類の個性的なトイレ

トイレの内装は4種類

くつろぎ:ブラウンと白の基調で緊張を緩和し、ぬくもりと落ち着きを演出

いきぬき:優しいベージュで安らぎを提供し、心地よい休息空間を創出

おちつき:都会的で洗練された落ち着いた雰囲気で高揚した気持ちを静める

ひらめき:爽やかなホワイト基調の空間で気分を一新し心と体が冴えわたる

私は「くつろぎ」と「ひらめき」の2つに入ってみました。トイレの形状が包まれる感覚を与える六角形だからでしょう、色合いによる心理的な差を確かに感じました。

下は、トイレのサイネージです。空き状況や、好みのトイレ空間が一目でわかるデザインになっています。

さきほど、「くつろぎ」と「ひらめき」に入ったことをお伝えしました。実は4種類を全て試したかったのですが、「いきぬき」と「おちつき」がなかなか空かず、また、空いても直ぐに次のひとが入ってしまいチャレンジを断念しました。

この2つのタイプに人気があったことは、“偶然か?” はたまた “好みか?”だったのでしょうか?

私は”好むひとが多く人気があった”印象を受けます。その理由は、人は心地よい空間を無意識に選ぶからです。私がこのトイレを訪問したのは平日の18時~19時。会社の定時が9時~17時とすると、この時間帯に居る人たちは“夕食を終え、もうひと踏ん張り仕事をする人たち”や、“残業を終えて、帰宅するまえにトイレへ立ち寄った人たち”と考えられます。

これらの人たちがベージュ基調の優しい色合いの「いきぬき」や、ダークカラーで高揚感を静める「おちつき」で脳の疲れや、気持ちを整える効果を無意識に求めたと感じます。

みなさんは、どう思われますか?

4.マズローの欲求理論と生産性の関係

このトイレのデザインは、マズローの欲求5段階説と見事に整合しています。生理的欲求と安全欲求を満たすことで、従業員の成長欲求(生産性向上)への集中を可能にします。適切な照明バランスと音による仕掛けは、空間的な安心感と生理的な快適性を向上させ、精神的なゆとりを生み出します。

特に注目すべきは、生理的欲求と安全欲求が満たされることで、より高次の成長欲求(自己実現や生産性向上)に注力できる点です。トイレという空間が、単なる機能的な場所から、従業員の心理的状態を支援する戦略的な環境へと進化しているのです。

5. 人的資本経営の新たな視点

ここ数年、ウエルビーイングと生産性を向上させるオフィス研究が進んでいます。その理由は、「人的資本経営」や「健康経営」といわれる新しい考え方の広まりです。 さらに、2022年の経済産業省「人材版伊藤レポート2.0」の発表が切っ掛けで、研究論文が増えたとも言われています。現代の経営は「人的資本」の最大化に注力しています。そして、「人的資本経営」という変革を具体化し、実践に移すための提言が重要視されています。

今回のトイレ開発が革新的な文化(お尻を洗う)をつくった老舗トイレメーカーとビルオーナーのコラボレーションであったことは、これら注目の高まりが要因の1つだと考えます。

トイレのような一見些細に見える環境要因が、実は従業員のモチベーションと生産性に直接影響を与えることが明らかになりました。働く人の心理的・物理的な快適さを追求することが、組織の生産性向上につながるのです。

6.まとめ

「仕事へのモチベーションが高くなると、生産性は上がっていく」これをオフィス環境でどのように再現するか?と、いう「ウエルビーイングと生産性を向上させるオフィス研究」に注目が集まっています。その1つが今回ご紹介したトイレです。

トイレは単なる設備ではなく、戦略的な人的資本マネジメントのツールです。

私はこのトイレを使ったあとに、改めて自分の勤め先のトイレをどのような目的で使っているかを意識して数日過ごしました。トイレの基調は4種類のトイレの「おちつき」に該当するダークな色合いです。すると、リフレッシュに活用する事が多いことに気付きます。例えば、1つ作業が終わり、次の作業に取り掛かる前や、集中が必要なのに世間話に花を咲かせる同僚の声が響く時に。あるいは、トイレの空き待ちでストレッチをするなどです。

トイレは、自席から遠くない距離にあり、短時間でリフレッシュ出来る独りの空間。そこでは、本来の目的以外の使い方をしている人の方が実際は多いのかもしれません。

モチベーションは人の行動を引き起こし、方向づけ、推進する心理的なエネルギーや原動力です。多くの時間を過ごす職場において、トイレ環境の質が日々の活動の質に直結する重要な環境要因であることを認識する必要があります。

今後の企業は、従業員の心理的・生理的ニーズを考慮した環境設計が求められるでしょう。働く幸せと生産性を加速させる、真のファシリティマネジメントの実現に向けて、トイレという空間は新たな可能性を秘めているのです。最先端の企業は、このような細部にまで注意を払うことで、競争力を高めていくことができるのではないでしょうか。

ご質問やご意見がございましたら、メールで情報交換させて下さい。

ご返信させて頂きます。

ーーー

氏名:あんさん

mail: wellbeinglab2040@gmail.com

ーーー

≪参考≫

・書籍「公式ガイド ファシリティ マネジメント」

・書籍「第四の経営基盤」

・東京駅前 常盤橋プロジェクト:https://office.mec.co.jp/tokiwabashi/

・TOTO(株) TOKYO TORCH 常盤橋タワー施行事例

: https://jp.toto.com/com-et/jirei/2219/pdf/2219.pdf

・TOTO(株) TOTO通信 :https://jp.toto.com/pages/knowledge/useful/tototsushin/2022_newyear/mizumawari/

・【ダイヤモンド オンライン】2023-08-17 2分でわかる! “マズローの欲求5段階説”:https://diamond.jp/articles/-/324325