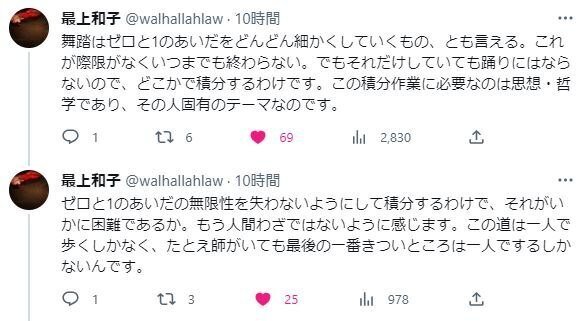

「積分作業に必要なのは、思想、哲学であり、その人個有のテーマなのです。」

バリの踊りを踊るときには、そこに必然性があった。割れ門があり、幕があり、パユン(傘)があり、ガムランがあり、どの踊りを踊る場合でも、そこに意識を持つことで、踊りとして成立するし、意味があった。

また、意味のある衣装を身につけることで、踊り手は踊る資格を得るし、そこにある種の権威からの承認が得られるということになる。

たしかにそれら踊る場としての装置は、長い年月の中で培われてきたもので、そこには連綿とした意味が続いてきたのだと思う。たとえ、今となってはその意味がよくわからなくなっていたとしてもだ。

社会、宇宙、みなが共有している概念に対して、それを肯定するという意味あいがあってこそ、踊ることが秩序をもたらし、ひいてはそれが平和をもたらすものだという了解の元に踊るということの意味があったのだと思う。

だから、そのような踊りは社会との共役関係ができているという事になり、そういう意味で踊り手はある種の地位を手にすることになる。その分、踊ることの難易度が下がる。

しかし、そのような後ろ盾を持たないタイプの踊りというものは、踊る意味を周りから得ることはできず、もしそれでも踊りたいという衝動があるとしたならば、自らその意味を規定しないといけない。

そういう意味で、創作舞踏の世界というものは、ある意味、再び河原から始めないといけないと言うことなんだろう。

特に、今の人類共通のゲシュタルトを超えていくようなことがしたいというならば、その道は簡単ではないということになる。

踊ることで何をするのか、何のために踊るのか、それは自分で見つけないといけない。それがない状態で踊ると、空虚でただただ空気を掻き回すだけの行為になってしまう。それなりに踊ることは、できたとしても、心底満足感を得るような踊りを踊ることはできない。

まぁ、これは人にもよるけれどね。今の自分の踊りに満足している人にとっては、それはそれでいいんだと思う。

だから、この最上さんの言葉と言うことなんだな。

「この積分作業に必要なのは、思想、哲学であり、その人個有のテーマなのです。」

あくまでも、僕個有のテーマを模索している途中と言うことなんだなと。そこにこれまでに腑に落としてきたヌーソロジー的な空間に対する理解を反映させたいと思っているし、実際にその中に入っていきたいと思っているわけだ。

それをあえて言葉にするとしたら、「生きながらにして死の空間に入っていく踊り」という事になるかな。

実際にはバリの踊りにだって、そういう要素はあるので、そういう要素も取り入れながら、独自のスタイルを構築していくということもあり得るのかも知れない。

そういったことのために、まずはヘキサチューブルの中に入ってみるということを、いろんな角度から試してみているというのが、今ここ、という感じ。少し手応えはあるんだよね。でも、まだまだ足りないので、もう少しやってみるという感じ。

思い返せば、踊り始めた初期の頃(1980~90年代)のテーマは「神々の住む島からのメッセージ」だった。実際、できていたかどうかはともかくとして、常にこの言葉を体現しようと思っていたし、メッセンジャーであろうと意識していた。

よくよく考えてみたら、このテーマは2015年にヌーソロジーに出会うまで、ずっと持ち続けていたのかも知れない。そのテーマの下に、治療の仕事や、ヒーリング系の仕事も、自然栽培の米作りもやっていたのかも知れない。

そのずっと持ち続けていたテーマにヒビを入れてくれたのが、ヌーソロジーだったのだと言えるかも知れないね。

まずは「神」という概念が完全に変わった。これはとても大きい。そういう意味では、神話にしろ、伝統にしろ、外にあるものではなく、内在のストーリーとして見ることができるようになった。

これは外に権威を置かないということを意味していて、いわゆる今までの「外なる神」の否定でもある。その宇宙観を理解していったときに、なぜバリの踊りを素直に踊れなくなっていったのかということを理解したと思う。

そもそも、奉納舞ということに意味を見いだせなくなっていったんだよね。そのように思うようになったのは、たぶんスリーインワンの哲学について本当に真剣に向き合ったことと関係してると思われる。

スリーインワンは権威を取り戻すということをテーマにしていたから、「神」という概念に対しての向き合い方が、徐々に変わっていったということがあったのだと思う。

「権威を取り戻す」というテーマと、「神々の住む島からのメッセージ」というテーマには明らかに矛盾があり、だんだんとバリ島の伝統舞踏としての踊りを踊ることに矛盾を感じるようになっていったのだろう。

だから、自然農、自然栽培のお米作りを始めることをきっかけとして、踊りから離れたのだね。

そのあたりの経緯については、なぜそのような選択を僕はしてきたのかということが曖昧だったんだけど、2020年にお米作りを終えて、原初舞踏に出会い、あらためて踊りというものに向き合い始めて、今、ようやくにして自分がしてきたことの意味がつながってきていると言うことなのだと思う。

ある意味、スリーインワンも人間型ゲシュタルトから変換人型ゲシュタルトを生み出すための礎だったという見方ができるかも知れない。たしかにそういう要素があったのはたしかだよね。

ただ、やはり本当にヌーソロジー的な思考形態が力を持ち始めたのは、2013年以降ということは言えるのかも知れない。いまや、個としての人間に対してのプレッシャーがとても大きくなってきているので、そこに気づき始めた人は、今までの権威から離れる方向に意識を向け始めているのだとは思うし、その流れの中で、僕自身が新たに踊りに向き合い始めていると言うことには、なんらかの意味があるのかも知れないと思う。

先ほど書いたように、「生きながらにして、死の空間を踊る」ということは完全に生を超克するということであり、創造空間に入り込むと言うことなので、それは新しい次元への侵入を意味するんだよね。

実際に、そのための具体的なノウハウをヌーソロジーは地図として示そうとしているのだと思うし、原初舞踏はそこへのアプローチを果敢に挑んでいるということなのだということを思うわけだ。

写真は川瀬統心さんの創られたモノ。人間型ゲシュタルトと変換人型ゲシュタルトの違いが見えてきます。