特殊詐欺は手口が巧妙化し、架空料金請求詐欺が件数・被害額とも増加。高齢者に対する啓蒙活動と地域の協力が必要。

特殊詐欺 認知件数・検挙件数・被害総額の推移

世間を不安に陥れている「特殊詐欺」は、毎日のようにテレビや新聞で報道されています。NHKの夕方のニュースの首都圏版では、毎日、今日発生した特殊詐欺事件などを取り上げ、視聴者に対して注意を喚起しています。誰もが警戒してますが、詐欺犯も年々手口を巧妙化させており、自分もいつ騙されるかわかならいという不安があります。

「特殊詐欺」とは、被害者に電話をかけるなどして、対面することなく信頼させ、指定した預貯金口座への振込みなどの方法によって、不特定多数の者から現金等を騙し取る犯罪のことを言います。もう少し馴染みの深い言葉では、「オレオレ詐欺(振り込め詐欺) 」「預貯金詐欺」「架空料金請求詐欺」「還付金詐欺」「 キャッシュカード詐欺盗」などが含まれます。

このうち、「キャッシュカード詐欺盗」は、警察官や銀行協会、大手百貨店等の職員を装って被害者に電話をか け、「キャッシュカードが不正に利用されている」等の名目により、キャッシュカード等を準備させた上で、パスワードを聞き出し、キャッシュカード等を窃取するものを言います。

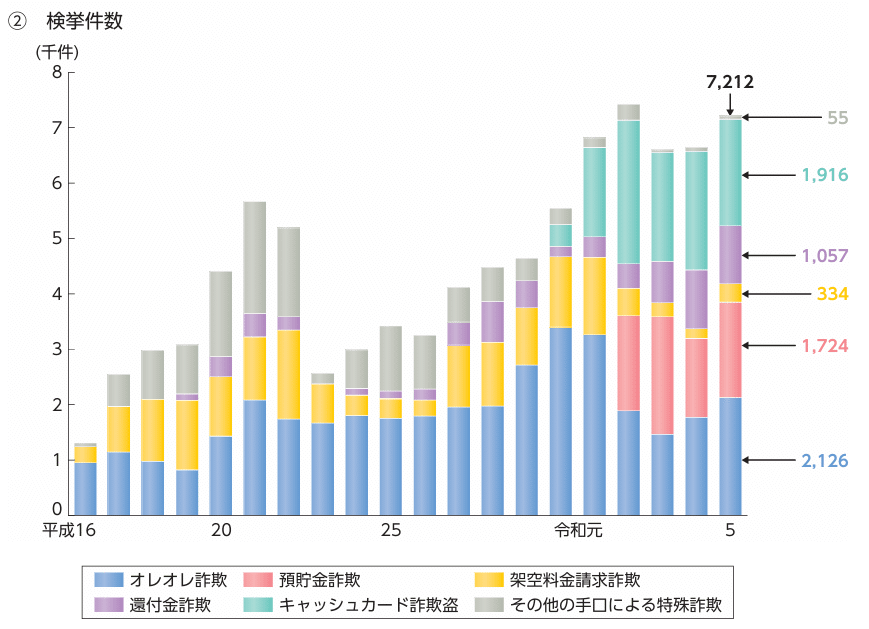

法務省の法務総合研究所が発表している「犯罪白書」に掲載されている「特殊詐欺」の発生件数、検挙件数、被害総額の推移を見てみましょう。 一番上の図表は、警察が発生を認知した事件の数「認知件数」、二番目の図表は「検挙件数」、三番目の図表は「被害総額」を示しています。「被害総額」は、現金被害額及び詐取又は窃取されたキャッシュカード等を使用してATMから引き出された額を指します。

「特殊詐欺」全体の発生件数と被害総額は、この3年間、増加傾向にあり、令和5年は、1年間で19千件・452億円です。検挙件数は7千件ですので、約4割が検挙されています。主な手口別で見ると、発生件数、被害総額とも「架空料金請求詐欺」「オレオレ詐欺」の2つの増加が目立っています。

特に、令和5年においては、「架空料金請求詐欺」の急増が目立っています。被害者に対して未払いの料金があるなどと架空の事実を口実に電話をかけ、被害者から金銭等を騙し取る(脅し取る)手法です。認知件数が前年比+78%増加し5,198 件と最も多いほか、被害総額は前年比+38%増加の140億円となっており、前年に比べいずれも大きく増加しています。

様々な対策にもかかわらず、「特殊詐欺」による被害が減らないのは、何故でしょうか。様々な要因が複雑に絡み合っています。主な原因を挙げてみましょう。

被害者の多くは、高齢者です。高齢化社会の進展で高齢者の数が増えています。 高齢者は、詐欺犯に巧みに心理的につけ込まれやすく、被害に遭いやすい傾向があります。詐欺犯の詐欺の手口も巧妙化しており、常に新しい手口を考え出し、巧みな話術で被害者を安心させ、お金を騙し取ろうとします。被害者側には、「自分は騙されない」という過信や、家族に迷惑をかけたくないという心理から、周りに相談しないため気づかず、被害に繋がります。これらの要因に加え、詐欺組織の巧妙な組織化や、海外との連携なども、特殊詐欺が根絶されない大きな要因となっています。

「特殊詐欺」をなくすためには、高齢者への最新の詐欺の手口に関する情報を分かりやすく伝える啓発活動の強化が必要です。一方で、警察、自治体、金融機関などが連携し、情報を共有することで、より効果的に詐欺を防ぐことができます。地域住民も協力して、詐欺被害を防ぐための取り組みを進めることが重要です。

「特殊詐欺」の詐欺犯は、真面目に働いて稼ぐこともなく、一人の人間が汗水たらして貯めた多額のお金を人を騙すことで横取りしようとするものです。一人ひとりの意識を高めつつ、社会全体が協力して、「特殊詐欺」を撲滅させましょう。