広告宣伝技法を学校教育に適用する是非 - 東大阪市

広告代理店が行うような広告宣伝技法を、学校教育の教育内容に対して適用している公立学校がある。

実態が先行していて、その是非が議論されていない。

近畿大学の広報戦略

本題に入る前に、私立大学における広告宣伝のあり方を見ておく。

近畿大学の広報戦略はメディアで称賛されている。

そして、その記事は多数ある。

近畿大学における広報の目的は、入学志願者数の増加である。

山の頂から巨大マグロが顔をのぞかせるデザインの広告をはじめ、在京の有名私立大学の早稲田大、慶応大と近畿大をひとくくりにした「早慶近」のキャッチコピーなどの奇抜な広報戦略

商都・大阪の大学らしい、といえばそうかもしれない。しかし、こうした数字をまとめ上げた力量、この数字の示す実績は大学広報界の”好打者”であることの証左ではないか。好打者・近代広報から学ぶことはかならずやあるはずである。

近大では、個性的でインパクトのある広告を打ち続けている。例えば今年元日の新聞広告には「早慶近」と私大トップクラス、早稲田大と慶応大に近大を並べた。

「奇抜な広報戦略」や「大学広報界の”好打者”」というホメ言葉が、大学に対する真のホメ言葉なのだろうか。

称賛している美辞麗句だけを見れば、称賛するメディア側に問題がありそうだ。でも、メディアはそういう立場なのだ。

むしろ、メディアに称賛を求めに出向く大学側にハナシのネタがある。

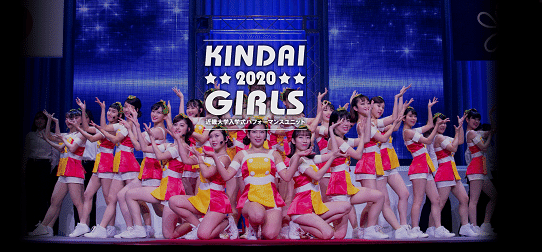

KINDAI GIRLSなるものがあるようだ。

近畿大学の教育では、若者受けを狙った工夫がされている。

マンガの図書館を設けているのだ。

社会のあり方などに対して、学生に、何らかの関心を持ってもらうキッカケ作りを目的としている。

若者の歓心を買う技法を使って、何らかの教育を試みることは、下記の外務省の動画のように、広く行われている。

これは教育というよりも、広告宣伝で煽る、ということだ。

学問に対する何らかの問題意識を既に持っている学生の立場からすれば、マンガ図書館を設置した大学には入学しないだろう。

そんな大学に入学したところで、学校内には、知的好奇心は無く、問題意識の希薄な者であふれ、教職員もソレで良しとしていると思われる。

マンガから得られる情報量は少ない。知的上昇を目指すのであれば、別の学習媒体を選択した方が良い。

広告宣伝で入学志願者数を増やすことや、在学生に対して歓心を買おうとする教育のあり方に対しては真面目な議論があっても良い。

そのような議論をすることが、本来の大学のあり方だろうと思う。

その議論によって、大学とは何か、学問とは何かを追究していけば良い。

残念ながら、近畿大学には、表立って、そのような動きは感じられない。

大学は、少子化によって若者の数が少なくなっているため、学校としての生き残りをかけている。

ゆえに、大学は、真理の追究をせず、大学はいかにあるべきかという議論もしない。

大学では、大学自身のあり方も議論の対象にいれるべきなのだ。それが大学の自治なのである。

この近畿大学を「大学」の範囲に含めるのかどうかという議論の余地はある。

そういうことではあるが、大学であり、かつ、私学であるため、独特の個性を持つことはありうる。

公立の高等学校は個性的であって良いか?

私立大学は個性を有して良い。

では、小学校・中学校・高等学校はどうか。

私立であれば、小・中・高等学校は個性的であって良い。入学志願者は、その個性を求めているのだ。

公立の小・中学校は個性的であって良いのか。

私の結論は、教職員を中心とする個性化は「ダメだ」ということだ。

ただし、児童や生徒を中心に据えて個性的であることは、むしろ、推進すべきことである。理念上。

公立校に在学している児童・生徒は多様である。多様であるため、どの層の児童・生徒をターゲットにして個性を出すのかは難しい課題だ。なので、結果として、公立の小・中学校は、どこも似たり寄ったりになる。これは、やむを得ない。

私が問題であるとして関心があるのは、私の住んでいる東大阪市にある、市立 日新高等学校だ。私は、ここの卒業生である。

この公立の高等学校が、校長先生の発想を中心に、個性化している。

日新高校の個性化のあり方は、近畿大学(東大阪市)のように、入学志願者の増加を目的としているようである。

また、広告宣伝技法を教育の内容にまで適用し、それを広報材料として、中学生の歓心を得ようとしているようである。

日新高等学校の広告宣伝技法

大学のあり方を議論することは重要である。何故なら、大学が社会の知力になるからだ。

近畿大学は、東大阪市役所の知力になっている。良いか悪いかは別にして。

東大阪市第3次総合計画基本構想の審議会座長は、近畿大学の先生であった。

近畿大学が行っている「ブランド価値を高める」という戦略は、東大阪市政にも反映されている。良いか悪いかは別にして。

東大阪市では、市政が、公教育にまで影響を及ぼす地域だ。市政のブランド戦略は公教育にまで及んでいる。

日新高校では、インタビューボード(別名:インタビューパネル、会見パネル、バックパネル、バックボード)を持っている。

何か発表事があれば、このボードの前で、パフォーマンスをする。

このことから、学校として、広報に力点を置く方針であることがわかる。近畿大学を連想させる。

下の写真は、日新高等学校の校長 日比野 功さんの、令和2年度入学式(2020年4月)での写真である。

就任2年目における普通科の入学志願者数(2021年4月の入学者)は減少し、初の定員割れとなった!

次が、校長先生による、日新高校の学校紹介だ。

メディアへの露出を意識した教育内容になっている。

教育イベントの対象になる学生の数を少数に絞って、その選抜された学生を優遇しようという教育方針だ。公立なのに?

各種教育イベントをJ:COM(株式会社 ジュピターテレコム)などの支援を得て記録し、広報に利活用している。

教育コンテンツは、広報でも利活用するためのイベントなのだ。

優秀な学生であれば、メディアに露出し、広告宣伝の素材になれる。

東大阪市役所からの支援

次の動画は、J:COMの支援を得て、令和2年度(2020年度)の事業を紹介している。花園近鉄ライナーズが日新高校のラグビー部部員を指導している。

トップアスリート連携事業には、令和3年度からは市役所として予算を付けるとのことだ。

この学校行事(トップアスリート連携事業)に、東大阪市長 野田義和さん御自身が視察に訪れていた。下の写真。個別具体の教育事業に対し、市長が積極的に関与する方針だ。

市長について

日新高校は、他の公立の高等学校に比べて、資金が潤沢にある。

生徒全員への教育施策ではなく、行政側が「ここぞ!」と狙った教育事業に対して公的資源を投下している。

例えば、ラグビー部だけを対象にした「トップアスリート連携事業」だ。他の部活動は何も優遇されない。

公平性や、教育の機会均等に対して、懸念が残る。

東大阪市の市立高校は、日新高校の1校だけであるが、令和2年度から、市の教育委員会に高等学校課が設けられている。つまり、1個の学校のために、市役所内に1個の課を設けるということだ。

東大阪市長の野田義和(のだ よしかず)さんは、教育再生首長会議の会長だ。

教育再生首長会議は、東大阪市の事例のように、首長が教育に積極的に関与する、という方針のようです。それがゆえに、東大阪市の野田市長が会長に就任できたのだろうと思われます。

(2020年 令和2年)1月22日、教育再生首長会議の皆様が安倍総理を表敬訪問され、萩生田大臣が総理とともに出席しました。

表敬訪問されたのは、教育再生首長会議会長の野田義和大阪府東大阪市長、名誉顧問の松浦正人山口県前防府市長など約30名の首長の皆様です。

下の写真の前列左端が、野田市長だ。

この教育再生首長会議における、教育に対する考え方は、松浦正人(まつうら まさと)山口県前防府市長のお考えが参考になります。

彼の考え方は、次の記事に書かれています。

校長先生の教育方針

日新高校のホームページの「校長からのご挨拶」には、校長 日比野 功さんによる、次のタイトルのあいさつ文が掲載されている。

日新高校は「日本一」輝きを放つ学校を目指します。

日新高校は「返事!あいさつ!声!ダッシュ!!」で「夢実現」します!

あいさつ文本体の、教育方針に関する部分は次のとおりである。

本校は「夢実現」を掲げ、「当たり前」という意識を磨き前進して参ります。勝つときには必ず「勝因」があり、負ける時には必ず「敗因」が存在します。「勝因」とは「一生懸命」「ていねい」「ひたむき」であり、「敗因」とは「いい加減」「適当」「だいたい」であると考えます。そして今すぐ誰にでも、意識さえ高く持てば必ずできることが「返事!あいさつ!声!ダッシュ!!」です。この「返事!あいさつ!声!ダッシュ!!」を徹底することで、本校生徒には校名由来の通り日々成長し、また新たな目標に挑戦する躍動感のある学校生活を送って欲しいと願っています。

ホームページに掲載したあいさつであるため、保護者が読むことを想定しているはずだ。わが子の高校生の知力に見合った、学校側の知力の評価に使われる。

この「返事!あいさつ!声!ダッシュ!!」を記載したノボリが、校内に掲示されている(下の写真)。

校長先生から学生に対するメッセージ

日新高校が発行する「日新輝道」には、校長先生から学生に対するメッセージが書かれている。

これの、2020年7月1日発行には、日比野校長先生のお考えがはっきり書かれてある。

表題

日新高校は、「日本一」輝きを放つ学校を目指します!

「返事!あいさつ!声!ダッシュ!!」で夢を実現させます!

日本一「あいさつ」が爽やかな学校に!

日本一「返事」が素晴らしい学校に!

本体部分(一部)

「返事」や「あいさつ」が「当たり前」となっていない集団は、「何故、そのようなことが必要なのか。」と理屈にこだわる傾向があります。「返事」や「あいさつ」が当たり前のように習慣として身についている集団は、理屈よりまずは行動を起こしています。そして「返事」や「あいさつ」を徹底すると、その場の「空気」が変わることに気づき、さらにその質を高めようとします。日新高校で生徒諸君に伝えている「返事!あいさつ!声!ダッシュ!!」は「人格形成」です。徹底するからこそ創造される「空気感」を知って欲しいと思っています。名前を呼ばれた時の気持ちの良い「はい」という返事、指示を受けて答えるしっかりとした「はい」という返事等、「返事」にはいろいろありますが、共通することは前向きな「返事」には、前向きな気持ちがこもっているということです。前向きな気持ちがこもっていますので、「返事」を受けた人も気持ちが良くなります。逆に適当な返事は相手の気持ちを害することさえあります。あいさつも同様です。毎朝交わす「おはようございます。」というあいさつにも、「今日もがんばります。」といった気持ち、昨日お世話になった方と出会ったとしたら「昨日はありがとうございました。」という気持ち、地域でお世話になっている愛ガード等の方への「いつもありがとうございます。」といった気持ち、来客の方々への「ようこそ。」という気持ちなど、それぞれの気持ちがこもったあいさつがありますが、共通することは、相手の方が気持ち良くなってこそ「あいさつ」であって、適当なあいさつは「あいさつ」と呼ぶにはふさわしくありません。

日新高校は「日本一輝く学校」を目指しています。日本一「あいさつ」の爽やかな学校に、日本一「返事」が素晴らしい学校に創りあげてください。「意識」が変われば「行動」が変わり、「行動」が変われば「習慣」が変わります。「習慣」が変われば「結果」がかわりますので、生徒諸君の「意識」で、必ず「日本一輝く学校」を創りだすことができます。前進あるのみ!理屈を重ねるより、まずみんなでやりきりましょう。

卒業生からのメッセージ

私(この記事の著者)は日新高校の卒業生だ。

高校生には、高校生なりの知的好奇心がある。

精神訓話や団体教育をすれば良いというものではない。

それらは思考停止だ。物事への本質的な問いを投げかけない。

この学校の教育方針は、「この世界はどうなっているのか」とか「自分とは何者か」とかいう、高校生になって芽生えてくる知的好奇心を満たすものではない。

この知的好奇心を満たす主体は学習者である高校生であるが、それを支援するための学習素材は教育者が提供する必要がある。

あいさつや団体行動を主とする教育方針は、高校生の知的好奇心を、ないがしろにしている。

以上

(関連記事)