[自作エフェクター] Tone Bender MK1に挑戦!

●ブリティッシュロックのギターサウンド

電子工作初心者の製作記です。

さて、いよいよ本丸とも言うべきTone Benderに取り掛かっていきたいと思います。(元々Tone Benderを目指していたわけでもありませんが…)

やはり、どうせならゲルマニウム音を楽しみたいですよね。

さすがにTone Benderも様々な情報、レイアウトが入り乱れておりどれを作ったらよいものやら迷子になりましたが、guitaristasというサイトの中でも比較的丁寧に記載のあったこちらにトライすることにしました。

Tone Bender MKI

https://www.guitarristas.info/foros/tone-bender-mki/267637

Tone Benderは検索した写真を見ていても、この抵抗、コンデンサが平行に並んでいるのが独特ですね。

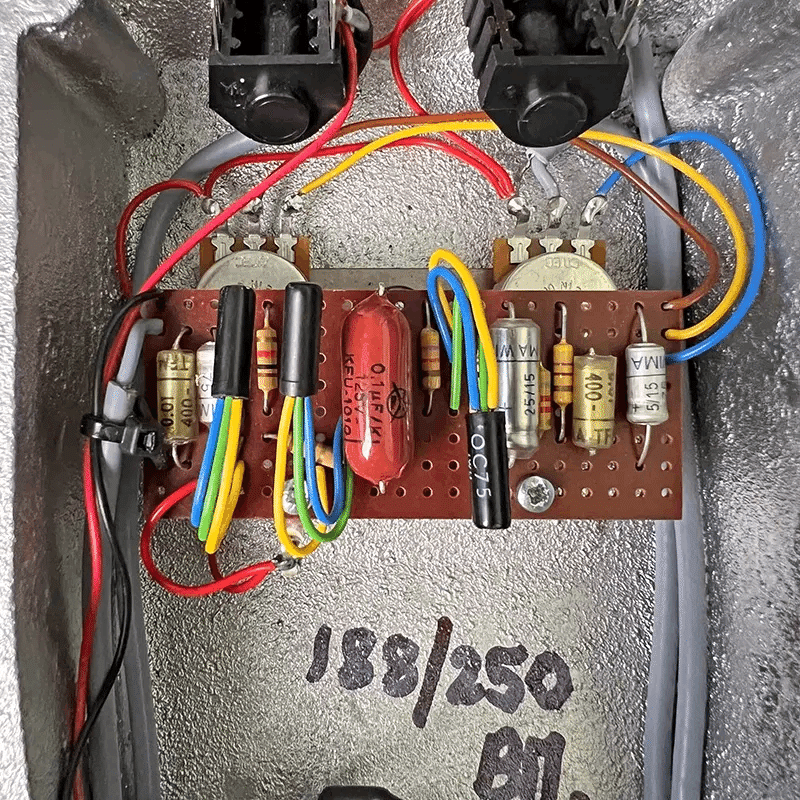

下の写真はトランジスタに「OC75」を使ったレプリカだそうです。

そう。つくりはシンプルなんですが、結局トランジスタが手に入らないのです、、、

すこしレイアウトを整理したのがこちら。BECはトランジスタのコレクタ(C)、エミッタ(E)、ベース(B)の位置のメモになります。

一応、MK1とありますが、実際のバージョンはよくわかりません。イシバシ楽器の過去記事にTone Benderについての解説が数回にわたって説明されています。

TONE BENDER HISTORY (07)

https://1484.bz/shibuya/britishpedal/blog/1019.html

こちらによると

1965年 イギリスで誕生したTONE BENDER

世界中のギタリストがこのサウンドに夢中になることになる

1966年 最初のモデルチェンジ版(通称MK1.5)が登場

同じ年に2度目のモデルチェンジ版MK2が発売される

また、66年の秋にはVOX TONE BENDERが発売。66年年末頃に発売されたFUZZ FACEの回路はほとんどTONE BENDER MK1.5と同じだったそうで、1965年のTONE BENDER(1.0?)がいかにセンセーショナルだったかが伺いしれます。

ちなみに、1966年秋以降にイタリアの工場で生産されていたVOX TONE BENDER(内容はMK1.5とほぼ同じもの)が当時大量に生産・流通されたために、今も“TONE BENDER”といえばこのイタリアで生産されたVOX製のものを指すようです。

さらには、1990年代VOXブランドからTONE BENDERが復刻発売されたものも、回路はTONE BENDER MK1.5回路を踏襲したものだったそうです。

TONE BENDERの生みの親、ゲイリー・ハースト氏インタビュー

https://thetonebender.blogspot.com/2010/02/gary-hurst-interview-part1.html

●さて、試奏のほどは?

今回は特にパーツが少ないこともあり、基盤づくり自体はサクサク進んだのですが、仕様にあるトランジスタが手に入らず

Q1 = OC70(Original: OC75)

Q2, Q3 = AC122、AC125、2N1307(Original: 2G381)

いつもお世話になっていますGarrettAudioにて「OC77」と「AC188」を購入。後日Yahooショッピングにて2N1307(836円)は購入できました。OC70の代替として2N404もアリのようなので、このあたりであれば入手可能そうです。いずれにせよ手元に揃った

Q1 = OC77

Q2, Q3 = AC188

にてひとまず完成させます。

そしてやはり「サティスファクション」を弾いてみるわけです。

ちなみに、上記記事の関連ページには以下のように記載してあります。

世界で一番最初に一般発売されたファズは、1962年に米GIBSON社傘下のMAESTROブランドから発売されたFUZZ TONE FA-1というファズでした。

このモデルは、後の65年にキース・リチャーズがローリング・ストーンズの名曲「サティスファクション」にて使用したことでも知られる機種です。

その「サティスファクション」が発表されたのと同じ65年、"名器"とされる新しいファズ・ペダルがイギリスで開発されました。それがTONE BENDERです。

で、出音はというと「すごく、っぽい!」感じの、いい意味でオーバードライブとしてはまったく熟れていない、「歪み」というべきオーバードライブの原型のような感じです。

サティスファクションのイントロを繰り返し聴きながら、Treble/Middle/Bass/Revereveを調整して合わせていくと、かなり原音に近づきました!

がしかし、ファズペダルとしては単音を鳴らしている分にをいいのですが、リフを弾くとバリバリするのと、そもそもゲイン幅が狭く、やはり間に合わせのトランジスタで作ったのが良くなかったんだろうか

そしてここから、Tone Bender沼が始まるのでした…