[自作エフェクター] オーバードライブの王様、Centaur

●部品いろいろ。

電子工作初心者の製作記です。

前回のVEMURAM Jan Rayに引き続き、ホーム音色研究会でプリント基板を購入したので、製作に関してはいたってスムーズでした。がしかし、やはり今回も色々学びのあるエフェクターづくりでした。

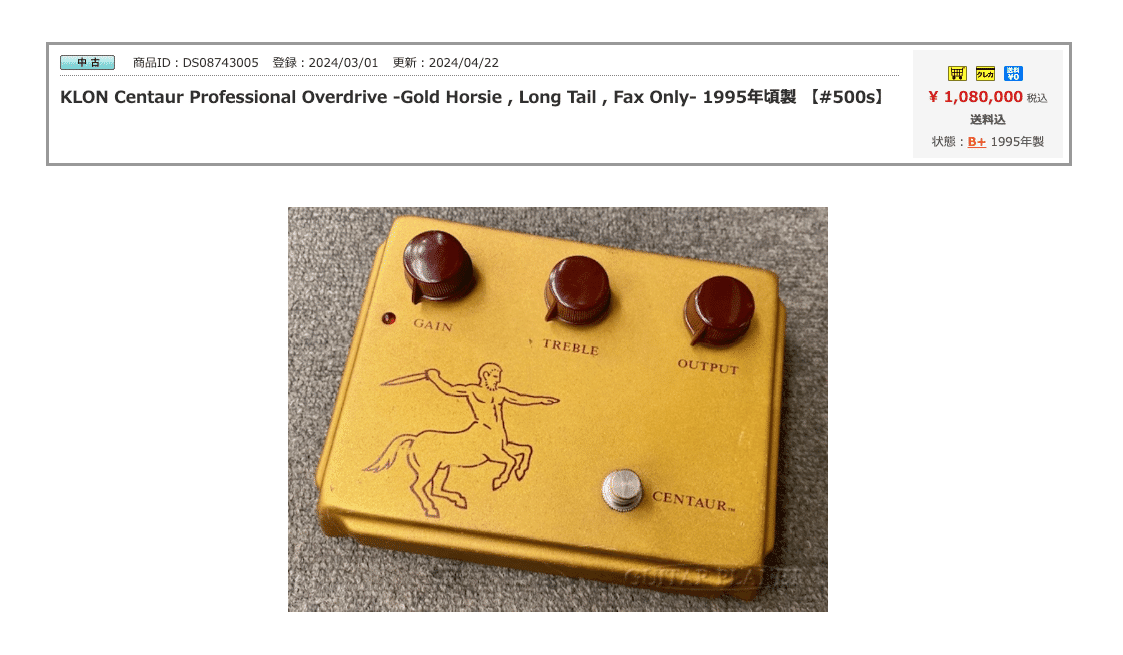

シリアルによってもう、値段がすごいことになってますよね。どれだけヴィンテージなの?と思いきや、販売が開始されたのは1994年なんですね。2009年に生産が終了したそうで、「ブティック系ペダル」といったカテゴリーもなかった中、当時から6、7万と高かったそうです。

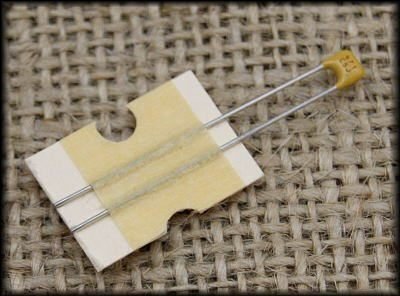

●また間違ってデカいコンデンサを買ってしまった…

部品はできるだけまとめてGarrettaudioサイトで買うようにしているのですが、どうしても買い間違いが発生してしまいます。今回も、異様に大きい部品が数個届いてしまいました。

しかしこのコンデンサのデザイン、かわいすぎます。

気になって調べてみると「70年代~80年代に製造されたMullard/Philips製のポリエステルフィルムコンデンサで、ギター業界ではTropical Fishの愛称でワウペダルのモディファイパーツとして有名な名品」とのこと。

ワイヤーも太すぎて、基盤の穴に収まるか収まらないか、、、でもこのパーツは買いなおさずそのまま使いたいと思います。

●コンデンサいろいろ。

これまで気にしていなかったのですが、今回お買物リストに「電解」「タンタル」という謎の記号が登場し、そういや抵抗はだいたいどれも一緒だけど、コンデンサはずいぶんカタチがまちまちだなぁということに気づき、改めてここで整理をしてみたいと思います。

ちなみに、Centaurではこのタンタルコンデンサがキモだそうです。

以下の写真は他所のサイトから拝借していますが、購入したのはVishayのSprague 199D 3.5×7mm 1uF(35VDC)でした。この部品もプリッとしていて愛らしいです。(いくつかエフェクタをつくって部品愛が芽生えてきたよう…)

・セラミックコンデンサ

無極性でタンタルコンデンサもこの仲間のようです。写真は以前購入したAVX SR Series 470pF。幼少の頃、電気製品を分解するとあった丸いのもこの仲間ですね。

・フィルムコンデンサ

セラミックコンデンサと同じく無極性ですが、カタチが色々ありますね。まず四角いの。写真のArcotronicsのKEMET R82は「メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ-」になります。

こちらもメタライズドポリエステルフィルムコンデンサ-。“昔から定評があるMKT1813”ということで、なんかデザインもかっこいいです。

下のようなカタチのフィルムコンデンサもありますよね。何が違うんでしょうか?写真はXiconの「ポリスチレンフィルムコンデンサ」。“メタライズド”されていないということですかね。

こちらは「ポリプロピレンフィルムコンデンサ」。スチロールコンデンサの代替に適しているそうです。

・アルミニウム電解コンデンサ

大容量コンデンサの定番で低コスト。極性のある部類ですね。

調べるとこれら以外にも色々あるようですが、今のところ使ったのはこれらの形のものに集約されそうです。

あまり種類を意識して買っていないのですが、単位でおおよその種類が限定されるのでしょうか?

●今回はICが鬼門だった

さて、今回はICが3箇所設置されていました。JFET入力オペアンプの「TL072CP」2つとチャージポンプ スイッチングレギュレータの「ICL7660SCPA」一つです。

今回もプリント基板からなので基盤づくりはスイスイ進んだのですが、いざギターを接続すると「キーン」という高周波ノイズがうっすら聞こえます。

配線が悪いのか、また何か数値を間違って部品を付けているのか、皆目見当がつきません。いろいろ検索してようやく手がかりとなりそうな記事にたどり着きました!

秘密の実験

KLON Centaurの製作

上記の記事にて以下のように記載されていました。

“昇圧ICが原因です。色々調べると新日本無線のチップNJU7660は5kHzでスイッチングしているらしく、それがもろに聞こえてきます。

その後色々調べたところ、世の中には色々な改良版の互換昇圧ICがあり、boost modeにするとスイッチング周波数が10倍の50kHzになって可聴域外になるタイプのICがあり、それを使うことにしました。例えばLTC1144です”

私には到底たどり着けなかった原因が明らかに?!

早速「LTC1144」を買いに走ったところズバリでした。耳障りな「キーン」というノイズがピタリと消えました。いや〜スゴイとしか言いようがありません。

●「誰それが使った」ペダルという神話

さて、ではオーバードライブとしてはどうだったのか?

実機を使ったことがないので下手なことは言えないのですが、この「Klon Centaur風 オーバードライブ」について言うと、なにかポコポコしていて好みではありませんでした。

もう一度ユニバーサル基盤でも作ってみたいと思いますが、上記で色々見たコンデンサの種類でも音の違いが出るのかもしれません。

と、同じく検索してみると以下の記事がありました。

(もう大体のことが検証されていて頭が下がりっぱなしです)

デカいトロピカルフィッシュが悪さをしているという可能性もあるのかも…など、やはりもう一度作ってみて本当に100万円する価値があるのかどうか確認してみたいと思います。