【4-1 (1)】消化器系 - 口腔・咽頭・食道 解説

↑ 解剖学マガジン記事一覧(目次)

■ 第4章 消化器系 資料配付ページ(プリント・スライド)

<4-1 口腔・咽頭・食道>

【4-1 (1)】口腔・咽頭・食道 解説

【4-1(2)】口腔・咽頭・食道 一問一答

【4-1(3)】口腔・咽頭・食道 国試過去問

<4-2 胃・小腸>

【4-2(1)】胃・小腸 解説

【4-2(2)】胃・小腸 一問一答

【4-2(3)】胃・小腸 国試過去問

<4-3 大腸>

【4-3(1)】大腸 解説

【4-3(2)】大腸 一問一答

【4-3(3)】大腸 国試過去問

<4-4 肝臓・胆嚢・膵臓>

【4-4(1)】肝臓・胆嚢・膵臓 解説

【4-4(2)】肝臓・胆嚢・膵臓 一問一答

【4-4(3)】肝臓・胆嚢・膵臓 国試過去問

💡かずひろ先生の解剖生理メルマガ💡

毎日届く国試過去問解説や勉強法、オンラインセミナー情報などお届け

− 学習のポイント −

1. 消化管の基本構造

内膜:粘膜(粘膜上皮、粘膜固有層、粘膜筋板、粘膜下組織)-マイスネル粘膜下神経叢

中膜:筋層(内輪外縦)-アウエルバッハ筋層間神経叢

外膜:漿膜または外膜(腹膜内器官は漿膜をもつ)

2. 口腔

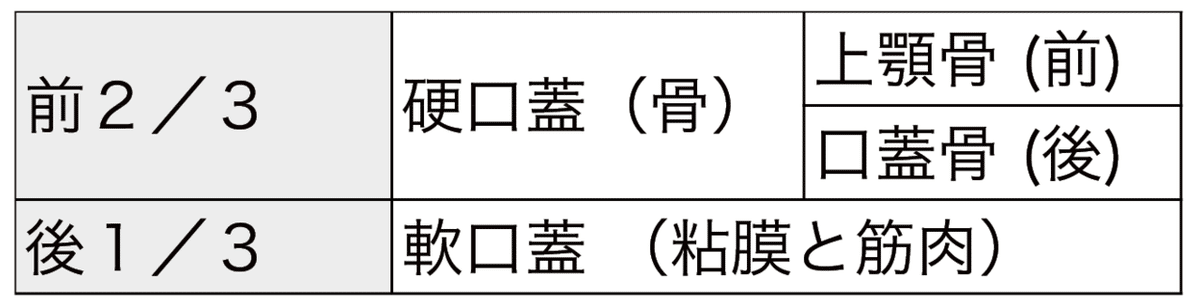

口蓋:前2/3硬口蓋(上顎骨+口蓋骨)、後1/3 軟口蓋,

舌(糸状乳頭、茸状乳頭、有郭乳頭、葉状乳頭)舌の支配神経:味:前2/3 顔面神経VII 後1/3 舌咽神経XI

味以外:前2/3 三叉神経V3 後1/3 舌咽神経XI 運動:舌下神経XII

歯:ゾウゲ質(歯の主体) 、歯冠部(エナメル質が覆う) 歯根部(セメント質が覆う)

永久歯:4×(切歯2、犬歯1、小臼歯2、大臼歯3) 乳歯 :4×(切歯2、犬歯1、小臼歯2)

唾液腺:顎下腺・舌下腺・・・顔面神経VII 舌下小丘に開口 耳下腺・・・舌咽神経XI 口腔前庭に開口

3. 咽頭

咽頭の区分(鼻部、口部、喉頭部)、ワルダイエル咽頭輪)

4. 食道

第6頚椎の高さで咽頭に続き始まる。長さ約25cm。

迷走神経とともに食道裂孔を通過し胃の噴門に至る。

狭窄部位:① 食道起始部 ② 気管分岐部 ③ 横隔膜狭窄部

▶ 消化器系の全体像

消化器系は、口から肛門に至る消化管と消化液を分泌する消化腺(肝臓・胆嚢・膵臓)とからなります。

▶ 消化管の基本構造まとめ

💡理解のポイント💡

肝胆膵は別途勉強するとして、まずは消化管から。

まずは口から肛門まで続く一続きの管として全体をみて、上皮や筋層に関して「移り変わる場所」を抑えます。

つまり、上皮であれば「食道まで重層扁平上皮」、筋層は「食道上部1/3まで横紋筋」です。

その後(胃・小腸・大腸)は、上皮は単層円柱上皮、筋層は平滑筋となります。

そして、肛門で再び重層扁平上皮となります。肛門には2種類の括約筋があり、内肛門括約筋が平滑筋、外肛門括約筋が横紋筋です。

移行部位をおさえた上で、それぞれの器官の特徴を抑えていきます。

■ 1. 消化管の基本構造

消化管の壁は、内面をおおう粘膜、中心をしめる筋層、外面を包む漿膜または外膜の3層から構成されます。

※ 消化管の筋層は内輪外縦が基本。例外として胃は内斜中輪外縦の3層構造です。

粘膜層は内腔を被う粘膜上皮、その下に粘膜固有層、粘膜筋板、粘膜下組織と続きます。粘膜下組織には粘膜下神経叢(マイスネル神経叢)があり、主に腺の分泌に関わっています。

筋層は内層が輪筋層、外層が縦筋層(内輪外縦と表現します)です。

輪筋層と縦筋層の間に、筋層間神経叢(アウエルバッハ神経叢)があり、蠕動運動などの消化管運動に関わっています。

外側は漿膜または外膜。

漿膜は「漿液を分泌する膜」という意味で、ここでは「腹膜」のことです。つまり腹膜内臓器(胃・空腸・回腸・横行結腸・S状結腸)や盲腸が漿膜で被われています。それ以外の十二指腸や上行結腸、下行結腸は結合組織性の外膜で被われています。

▶ 壁内神経叢(アウエルバッハ神経叢とマイスネル神経叢)

・筋層間神経叢 (アウエルバッハ神経叢) : 消化管の運動に関与(蠕動運動)

・粘膜下神経叢 (マイスネル神経叢) : 消化腺の分泌に関与

消化管壁内にある壁内神経叢を構成する神経系は腸神経系ともよばれ、外来性の交感神経や副交感神経による調節をうけますが、腸神経系自体が消化管を支配する完全な反射回路をもっているので、脳や脊髄から指令がなくとも、独立して基本的な諸機能を果たします。(自律神経を切断しても、消化管の基本的な運動は保たれる。)

※ 副交感神経(迷走神経)は節前線維が分布し、交感神経は主に節後線維が分布します。

国家試験では脳神経III, VII, IXの副交感性神経節(毛様体神経節、顎下神経節・翼口蓋神経節、耳神経節)がよく出題されますが、迷走神経の副交感性神経節は出題されることはありません。壁内神経叢全体が節後線維として機能しているからです。

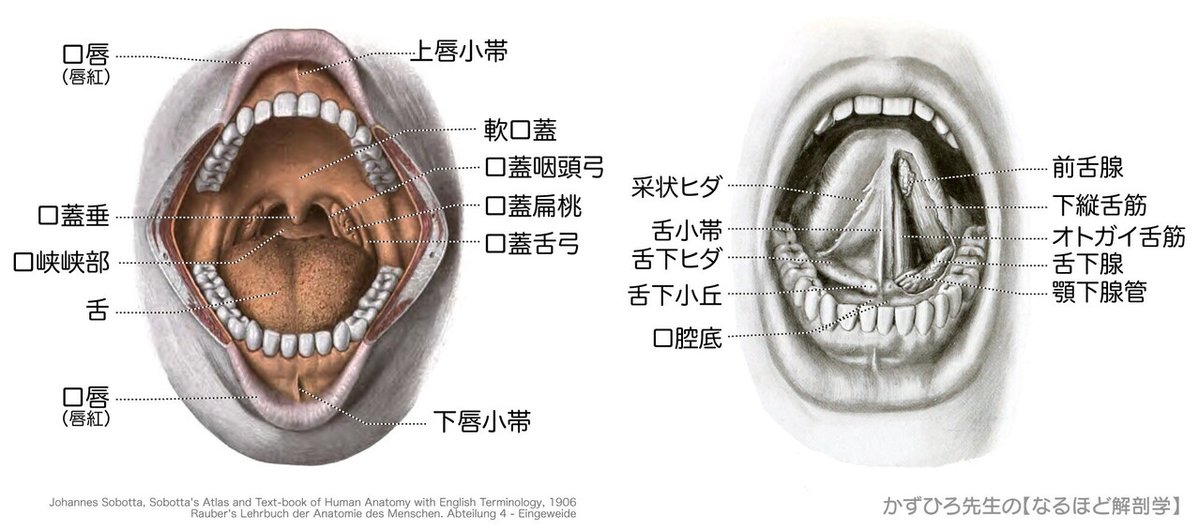

■ 2. 口腔

・口腔:上唇と下唇がつくる口裂より入り、後方で咽頭に移行します。

・口腔前庭:口唇および頬の粘膜と歯列弓の間。

・固有口腔:歯列弓より後方から口峡まで。

・口腔底:口腔の底。舌下小丘がある

・舌下小丘:顎下腺と舌下腺が開口

※ 口唇は一般的に「くちびる」と呼ばれていますが、解剖学の定義としては口腔前庭の前全体が「口唇」と考えます(広義の口唇)。赤みをおびた「くちびる」(狭義の口唇)は「唇紅」といいます。

▶ ① 口蓋・軟口蓋

・口蓋は口腔の天井で、前2/3が硬口蓋、後ろ1/3は軟口蓋

・軟口蓋の後部を口蓋帆といい、その正中部は後下方に垂れ突出して口蓋垂となります。

▶ ② 口峡と口蓋扁桃

・口峡:口を大きく開けた時にみえるアーチ。天井は軟口蓋 (口蓋帆) で、床は舌根。

・口峡峡部:口峡の最も狭くなる部分。前方のヒダを口蓋舌弓、後方のヒダを口蓋咽頭弓といいます。ふたつのヒダの間の凹みが扁桃窩で、口蓋扁桃が対をなして存在します。

▶ ③ 舌

・舌:口腔底にある横紋筋でできた筋肉塊

・舌体:舌の前方2/3

・舌根:舌の後方1/3

・分界溝:舌体と舌根を分けるV字型の溝

▶ 舌の神経支配

舌の神経支配については、まずは味覚と味覚以外の感覚(痛い・熱いざらざらしているなど)に分けます。そして舌前2/3(舌体部)と舌後1/3(舌根部)に分けます。

・舌前2/3の味覚は顔面神経 VII、味覚以外の感覚は三叉神経 V(下顎神経 V₃)支配です。

・舌後ろ1/3は味覚も、味覚以外の感覚も舌咽神経 IX 支配です。

(厳密には舌咽神経の支配域は分界溝を越え、有郭乳頭のあたりまできています)

・舌の運動に関しては舌下神経 XII支配です。

▶ 舌乳頭

💡舌乳頭のpoint💡

・糸状乳頭のみ角化

・糸状乳頭のみ味蕾がない

・有郭乳頭は分界溝の前に並ぶ

▶ 舌筋

※ オトガイ舌骨筋を支配する神経は舌下神経と記載がある本も多いですが、起始核は舌下神経核に由来せず、C1, C2より始まる頸神経ワナ上根に由来する線維です。(あはき教科書では頸神経ワナ支配)

▶ 舌下神経マヒ

※ 舌下神経マヒでは、舌を突き出すと舌は麻痺側に曲がります。

(舌を突出させるオトガイ舌筋の一側性の麻痺)

▶ ④ 歯

・歯は歯槽骨に並ぶ歯槽という穴に植えられます。(歯槽骨:歯槽突起(上顎骨)、歯槽部(下顎骨))

・歯槽に埋まる部分を歯根、外部に露出する部分を歯冠といいます。

・歯根と歯冠の移行部はやや細く、歯頚といい、歯肉におおわれます。

歯の主体はゾウゲ質で、歯冠と歯根で被うものが違います。

・歯冠はゾウゲ質をエナメル質が被っています。

・歯根ではゾウゲ質をセメント質が被い、さらに歯根膜を介して歯を歯槽骨に固定(釘植)しています。

▶ 歯の種類と数

切歯・犬歯・小臼歯・大臼歯

2・1・2・3 × 4=8・4・8・12 = 32

乳歯は大臼歯がないので

2・1・2 × 4 = 8・4・8 =32

<6歳児の乳歯と永久歯>

乳歯は生後7ヶ月頃から次々と生えて、生後2~3年で20本が生えそろいます。

7歳頃になると早く生えた歯から漸次脱落し、永久歯に入れ替わっていきます。

大臼歯に相当する乳歯はなく、6歳くらいで萌出し、20歳前後に第3大臼歯(知歯)が生えて完成します。永久歯の数は32本です。

▶ 歯槽骨

歯槽骨は歯を取り囲み、歯槽を形成する骨。個々の歯は歯槽骨の先端に並ぶ歯槽という穴に植えられます。

・歯槽突起(上顎骨)

・歯槽部(下顎骨)

▶ ⑤ 唾液腺

・大唾液腺:耳下腺、顎下腺、舌下腺

・顎下腺・舌下腺:顔面神経支配 / 舌下小丘に開口

・耳下腺:舌咽神経支配 /口腔前庭に開口

・唾液腺の分泌は交感神経、副交感神経ともに分泌促進

(二重支配ですが拮抗支配ではありません)

<耳下腺は顔面神経に貫かれます>

顔面神経の運動線維は茎乳突孔より出て、耳下腺を貫いて分岐し、表情筋に分布します。

※ これは耳下腺を貫いているだけで、耳下腺の分泌にはなんら影響を及ぼしていません。

※ 耳下腺の支配神経は舌咽神経ですが、「耳下腺 → 舌咽神経」と丸暗記してしまうと、「耳下腺は顔面神経に貫かれる」と出てきたときに、「耳下腺 → 舌咽神経だから×」と間違えてしまいます。

ここから先は

かずひろ先生の【徹底的国試対策】解剖学

あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師をはじめ、柔道整復師、理学療法士・作業療法士や看護師、医師を目指す方々の解剖学国家試験対策のマガジ…

私の知識やスキルなどが、どこかの誰かのお役に立てることはとても嬉しいことです。ありがとうございます。