【1-1(2)】 細胞 一問一答

↑ 解剖学マガジン記事一覧(目次)

■ 第1章 人体の構成 資料配付ページ

■ 【1-1(1)】細胞 解説

■ 【1-1(2)】細胞 一問一答(この記事)

■ 【1-1(3)】細胞 国試過去問解説

→ 【1-2 組織】

💡かずひろ先生の解剖生理メルマガ💡

毎日届く国試過去問解説や勉強法、オンラインセミナー情報などお届け

細胞の範囲についての一問一答です。必要な知識を満遍なく確認することができます。

■ Youtubeアーカイブ

【細胞 一問一答】

人体を形づくる最小の単位は( )である。

【答え】 細胞

人体を形作る最小の単位は細胞です。

細胞が集まり、組織、

組織が集まり、器官、

器官が集まり、器官系となります。

細胞の数は成人で約60億個である。○×

【答え】 ×

細胞の数は体重1kgにつき約1兆個なので、成人では約60兆個の細胞からできています。

赤血球の大きさは直径( 〜 μm)である

【答え】7〜8 μm

赤血球の大きさと数は生理学の試験でよく出題されます。⠀

大きさ:7~8μm⠀

数は血液1mm³中⠀

男性:500万⠀

女性:450万⠀

人体の細胞は細胞壁により囲まれている。○×

【答え】×

細胞壁は植物や菌類、細菌類の細胞膜を被うものです。

ヒトを含めた、動物細胞にはありません。⠀

【細胞膜】

細胞膜は( )でできている

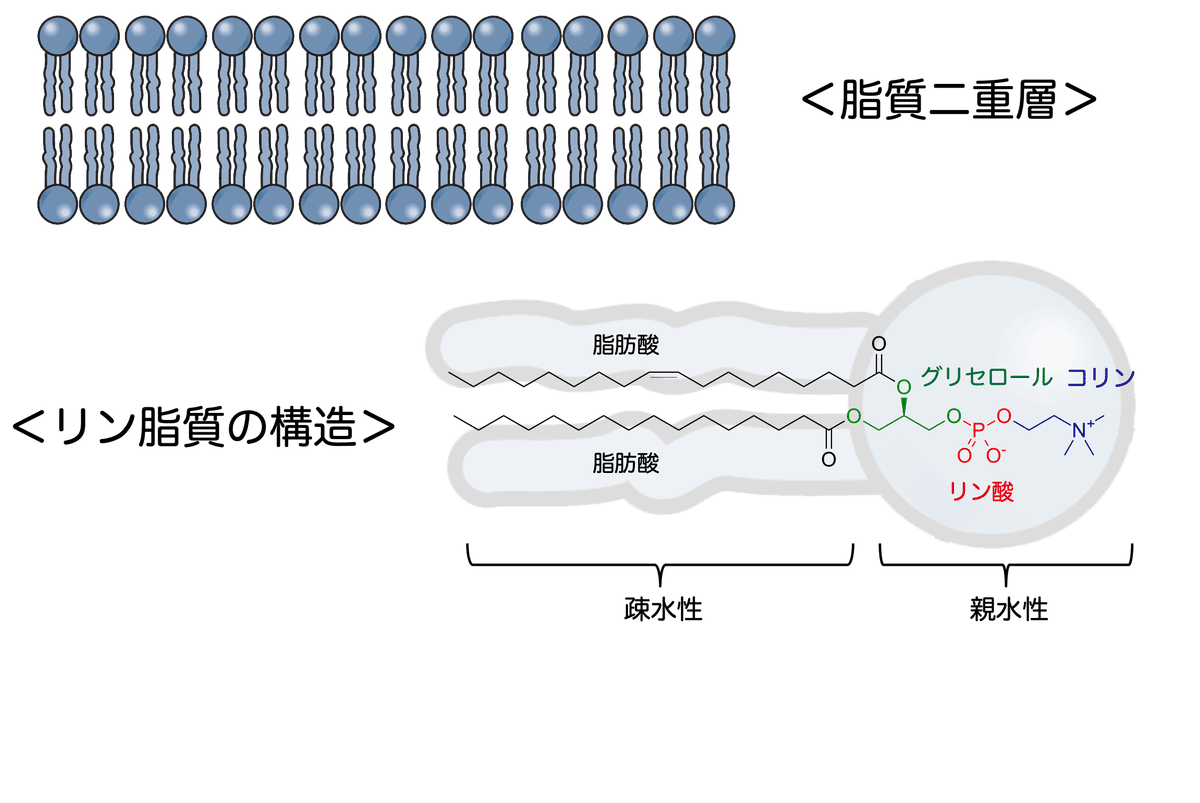

【答え】脂質二重層

細胞膜は脂質二重層でできています。⠀この脂質はリン脂質と呼ばれるもので、水になじむ親水性の部分と炭素のつながりよりなる疎水性の部分があります。⠀

疎水性の部分は水を弾くので、疎水性の部分が内側に向かい合い、⠀親水性の部分が外側に向くと安定します。⠀

これが脂質二重層です。⠀

細胞膜は脂質二重層でその土台が作られ、その中にタンパク質粒子が含まれ、浮遊するように移動する流動モザイクモデルである。○×

【答え】○

細胞膜は脂質二重層でその土台がつくられ、その中にタンパク質粒子が含まれ、浮遊するように移動しています。これを『流動モザイクモデル』といいます。⠀

⠀

脂質二重層に浮かぶタンパク質粒子は、受容体やチャネルなどとして働きます。またタンパク質粒子から伸びる糖鎖は細胞同士の認識に働きます。この認識機能により同種類の細胞は集団をつくることができます。

【細胞膜を介する物質輸送】

水や呼吸ガス、脂溶性物質は細胞膜の脂質二重層を自由に通過できる。これにより濃度の高い方から低い方へ自然に物質が移動することを( )という

【答え】単純拡散

ひとつひとつの細胞が生きて活動をしていくには、細胞の内外で物質の輸送をする必要があります。⠀

細胞膜を介する物質輸送には、拡散、イオンポンプ、イオンチャネルがあります。

⠀

このうち、濃度が高い方から低い方へ物質が自然に移動するのが拡散です。拡散のうち、脂溶性物質などで細胞膜を自由に通過できるものは単純拡散により移動します。⠀

アミノ酸やグルコースは細胞膜に埋め込まれた担体タンパク質により運ばれる。これにより濃度の高い方から低い方へ自然に物質が移動することを( )という

【答え】促通拡散

アミノ酸やグルコースは水溶性なので、そのままでは脂質二重層を通過できません。そこで担体タンパクという特別な通路を通って移動します。

担体タンパクは別名トランスポーターとも言われます。この形式による拡散を促通拡散といいます。

イオンポンプはATPを分解して得られるエネルギーを使う( )である

【答え】能動輸送

イオンポンプを動かすには動力が必要です。このようにエネルギーを用いて物質を輸送する形式を能動輸送といいます。この動力はATP (アデノシン三リン酸)を分解して得られるエネルギーを利用しています。

ナトリウム-カリウムポンプはすべての細胞にみられる構造で、ATPのエネルギーを用いて、細胞内のNa⁺3つを外に汲み出し、K⁺2つを細胞内へと取り入れます。

この働きにより、細胞外はNa⁺が多く、細胞内はK⁺が多い環境がつくられまています。

また陽イオンの分布に偏りがでることから、静止電位を形成します。細胞が合成するATPの30%はこのナトリウム-カリウムポンプに使われるといいます。

イオンチャネルは能動輸送である ○×

【答え】× 受動輸送

イオンチャネルは拡散と同様にイオンの濃度勾配に沿って移動が生じます。エネルギーは不要の受動輸送です。

また、イオンには電荷もあるので、電位勾配によっても移動が影響されます。

イオンポンプとイオンチャネルしっかりと区別しておいてください。

運河を水が流れますが、運河自身が動力をつかって水を運搬しているわけではありません。

チャネルは「通り道」なので、エネルギーが不要です。

だからイオンチャネルは受動輸送です。

一方、イオンポンプはポンプなので動かすのに動力が必要です。だから能動輸送です。

イオンチャネルには電位依存チャネルやリガンド作動チャネルがある。○×

【答え】○

イオンは細胞膜をそのままでは通過しにくいので、特定のイオンを通すイオンチャネルが存在します。イオンチャネルには、イオンの移動を調節するためのゲートがあります。

活動電位が伝導するときなどは、電位の変化に応じて次々と電位依存チャネルが開きます。このようにして、興奮が伝播していきます。

リガンド作動チャネルは、受容体にリガンドが結合することによりゲートが開きます。水溶性ホルモンや神経伝達物質などはこのようにして作用いたします。

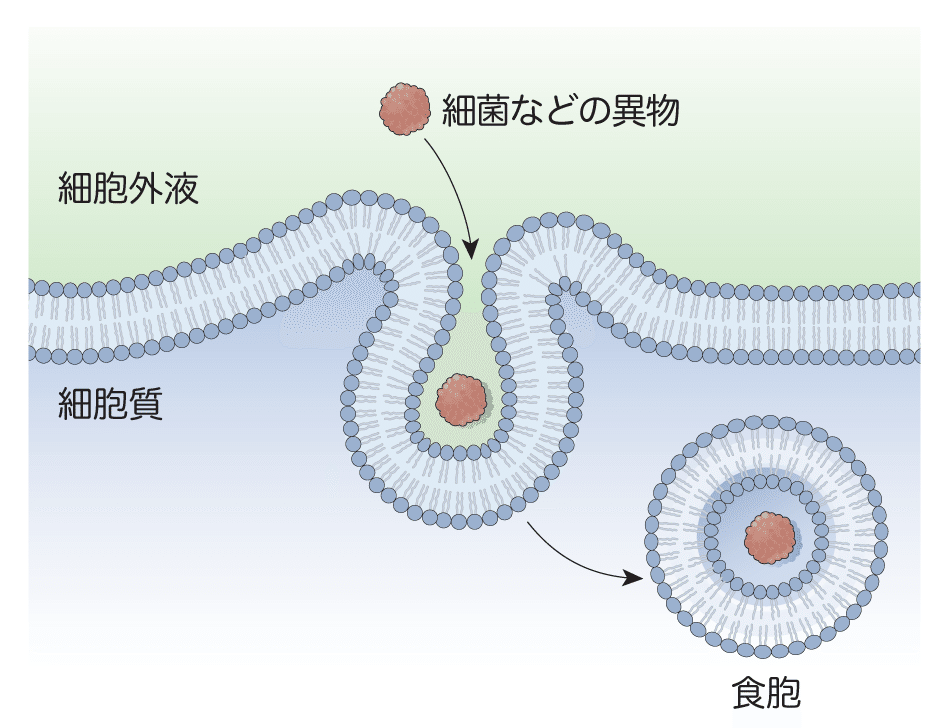

マクロファージなどがタンパク質を含むような大きな異物を細胞内に取り込むときは、全体を細胞膜に包み込んで取り入れる。

これを( )という

【答え】食作用

マクロファージが異物を貪食するときには細胞膜に包んで取り込みます。これを食作用といいます。こうして体内に取り入れた異物は食胞となります。マクロファージは体内に加水分解酵素を多数含んだ小胞(リソソーム)を蓄えています。

取り入れた食胞とリソソームが癒合して、細胞内消化が行われます。

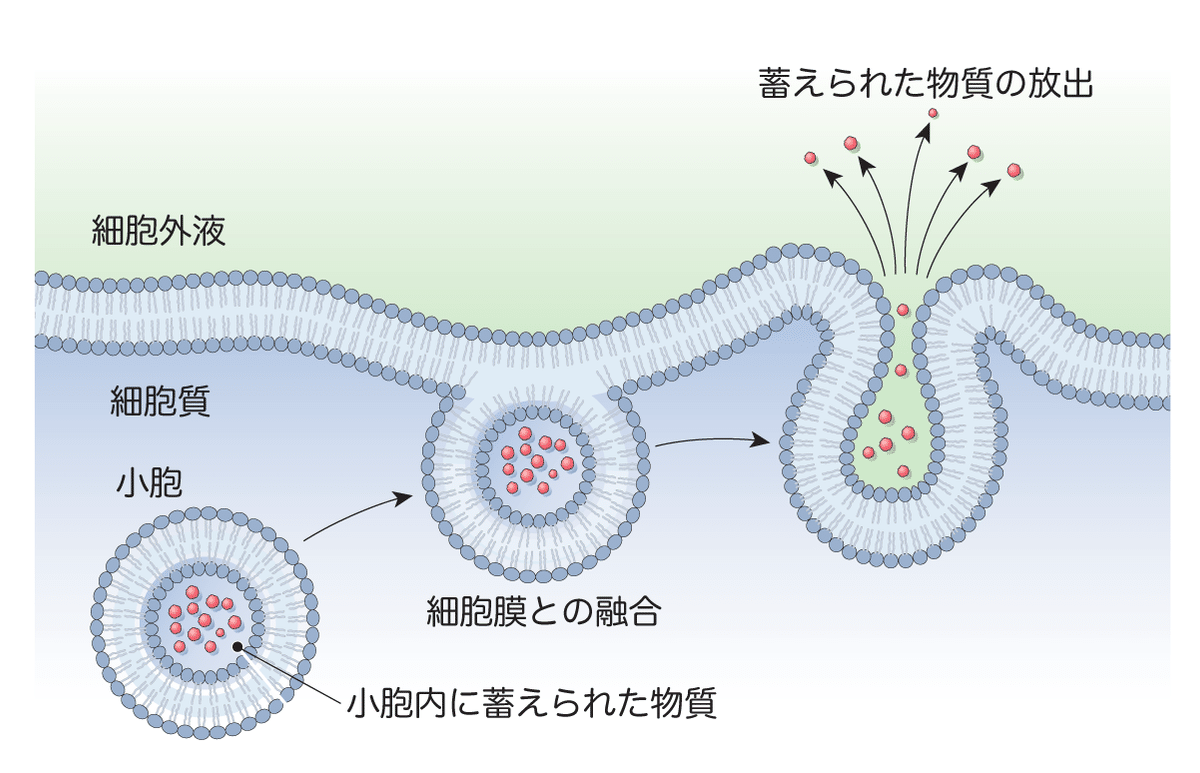

食作用の逆で、細胞の中に蓄えられている脂質二重層で包まれた小胞が、細胞膜と癒合して内容物が細胞外に放出されることを( )という

【答え】開口放出

細胞内で分泌物は脂質二重層に包まれた小胞という形で存在しています。分泌時には、この小胞が細胞表面へと移動し、小胞を包む脂質二重層が細胞膜と癒合します。

すると、中身だけが外に放出されます。これを開口放出といいます。

軸索末端からの神経伝達物質の放出や、ホルモンの分泌の多くは開口放出により行われます。また膵臓の外分泌部による消化酵素の分泌も開口放出により行われます。

開口放出と食作用を合わせて膜動輸送(サイトーシス)という ○×

【答え】○

取り入れる物質が固形である場合は食作用、液体である場合は飲作用という定義ですが、どちらも機序は一緒であるので、現在ではファゴサイトーシス、ピノサイトーシスという用語はあまり使われないようです。

食作用と飲作用をあわせて細胞内取り込み(エンドサイトーシス)というのが一般的です。一方、開口放出はエキソサイトーシスといいます。

エンドサイトーシスとエキソサイトーシスを合わせて、サイトーシス(膜動輸送)といいます。

【細胞小器官】

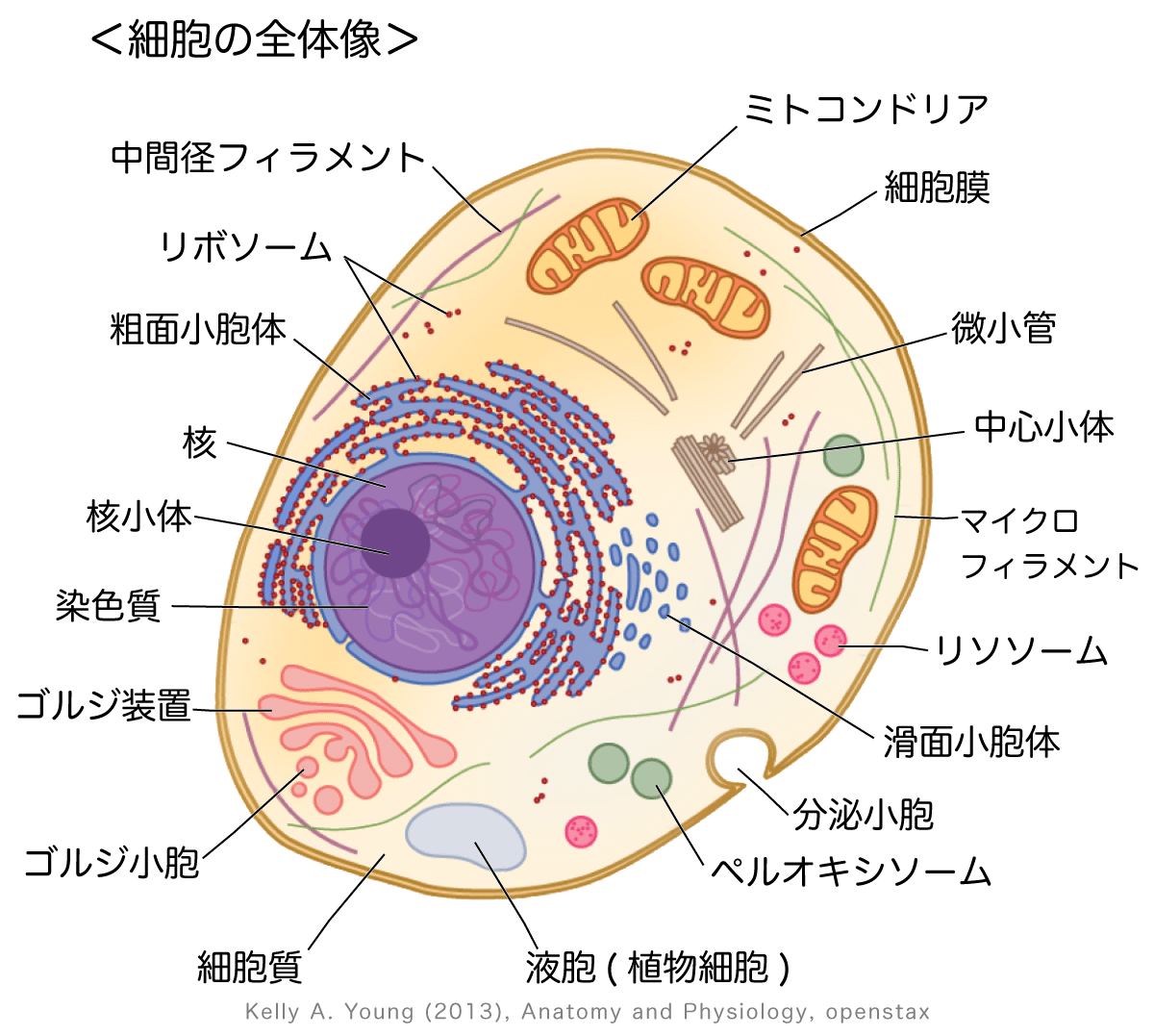

生命の最小単位である細胞の中にも特定の機能を分担する器官があり、これを( )という

【答え】細胞小器官

細胞小器官はオルガネラとも呼ばれます。身体が肺や心臓、肝臓といったように機能分担しているように、ひとつの細胞内でも、機能の分担が行われています。

これには核、ミトコンドリア、リボソーム、小胞体、ゴルジ装置、リソソーム、中心小体などがあります。

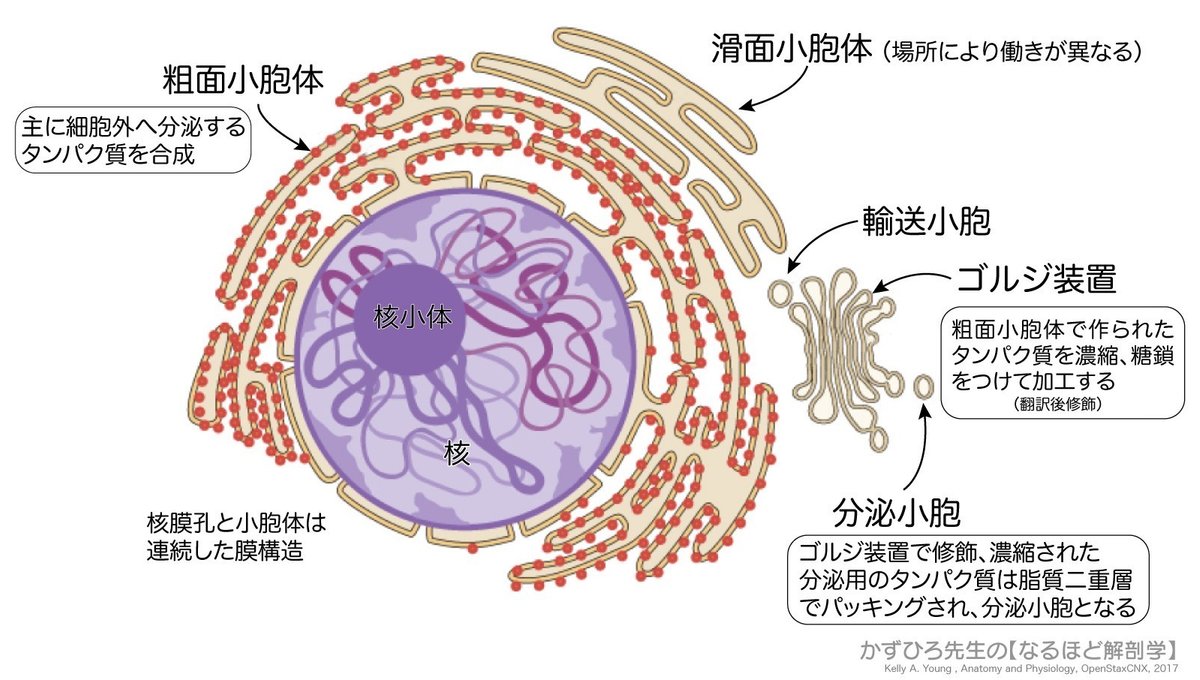

( )は細胞膜でできた小さな袋が互いに連結してでき、リボソームが付着するものと、付着しないものの2種類がある

【答え】小胞体

小胞体は脂質二重層でできた小さな袋が連結したできています。互いに連絡し、核膜やゴルジ装置とも繋がっています。リボソームが付着した小胞体が粗面小胞体、

リボソームが付かないものが滑面小胞体です。

粗面小胞体の働きは( )である

【答え】タンパク質の合成

粗面小胞体は表面にリボソームがついた小胞体です。リボソームの働きは「タンパク質の合成」なので、

リボソーム付きの粗面小胞体の働きもタンパク質の合成です。主に細胞外に分泌するタンパク質を合成します。

滑面小胞体の働き

・筋細胞では( イオン)の貯蔵や放出

・肝細胞では( の合成)

・副腎皮質や卵巣・精巣では( )の合成

【答え】

筋細胞:カルシウムイオンの貯蔵や放出

肝細胞:グリコーゲンの合成

副腎皮質、卵巣・精巣:ステロイドホルモンの合成

表面にリボソームがつかない小胞体は滑面小胞体と言われます。これは場所により働きがことなるので、覚えてしまうしかないです。

筋細胞では筋小胞体といわれ、カルシウムイオンの貯蔵や放出により、筋収縮に関わります。

肝細胞ではグリコーゲンの合成を行ないます。

肝細胞ではグリコーゲンの合成・分解を行なうことにより血糖を調節しています。

副腎皮質や卵巣・精巣ではステロイドホルモンの合成を行ないます。ステロイドホルモンはコレステロールを原料として作られる脂溶性のホルモンです。

それぞれの臓器の働きと関連して、しっかりと覚えておいてください。

リボソームは( )の合成を行う

【答え】タンパク質

リボソームはタンパク質の合成を行います。

大小2つのサブユニットからなる「雪だるま」のような形を想像するとわかりやすいです。50S サブユニット (雪だるまの胴体) と、30S サブユニット (雪だるまの頭) の間にmRNAが挟まり、mRNAの情報に基づいてアミノ酸を繋げていきタンパク質を合成します。この働きを「翻訳」といいます。

mRNA上の3文字がひとつのアミノ酸を決定します。これをコドンといいます。コドンと対応するアンチコドンをもつtRNAがアミノ酸を運搬してきます。このようにしてコドンに対応したアミノ酸をtRNAが次々と運んできて、繋げます。そしてアミノ酸がつながり、ペプチドとなり、さらにタンパク質となります。

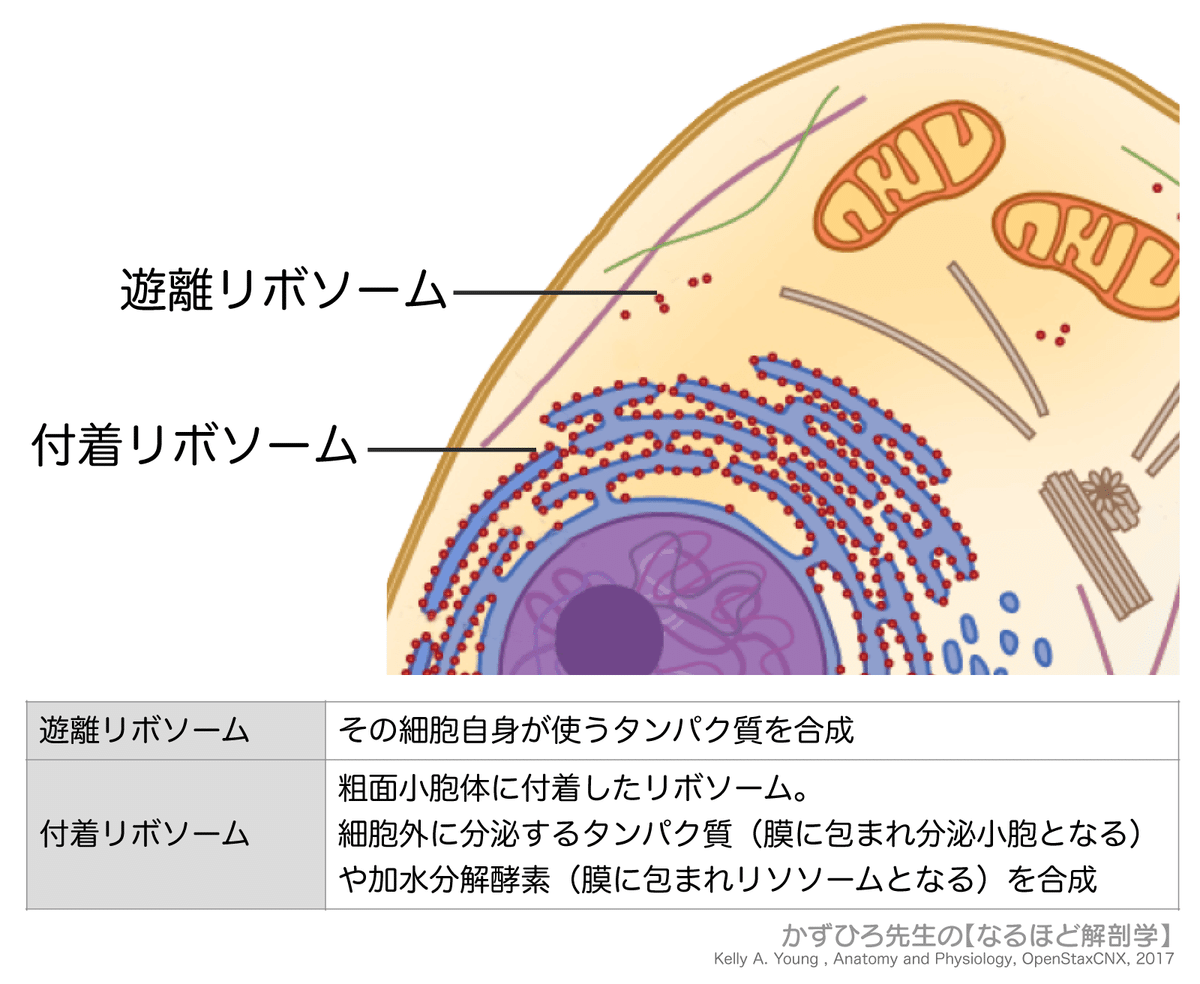

細胞内に単独で存在しているリボソームは( )と呼ばる

【答え】遊離リボソーム

遊離リボソームは主にその細胞内で利用されるタンパク質を合成します。

粗面小胞体に付着しているリボソームは( )と呼ばれる

【答え】付着リボソーム

付着リボソームは粗面小胞体の膜状に存在しているリボソームです。粗面小胞体では、主に細胞外に分泌されるタンパク質を合成します。加水分解酵素も粗面小胞体により合成され、膜につつまれリソソームとなります

ゴルジ装置は粗面小胞体で作られたタンパク質に糖質を付加するなど加工を行う。この働きを( )という

【答え】翻訳後修飾

粗面小胞体の働きは「細胞外に分泌するタンパク質」の合成です。いわば出荷用。出荷に先立って糖質をくっつけたりとかして加工するのがゴルジ装置の働きです。

mRNAの情報に沿ってリボソームがタンパク質を合成することを「翻訳」といいます。

ゴルジ装置は「翻訳」の後に糖を付加するなどの飾り付けを行うので「翻訳後修飾」。ゴルジ装置で加工されたタンパク質は膜に包まれ、分泌顆粒として細胞外へ分泌されます。

中心小体は2つ1組となり中心体として働く。( )の最に複製をつくって細胞の両極に移動し、染色体を引き寄せる中心となる。

【答え】細胞分裂

中心小体は直交した2つ1組がセットとなり、中心体として働きます。細胞分裂のときには複製をつくって細胞の両極に移動し、紡錘糸を伸ばして染色体を引き寄せる中心となります。

また鞭毛や線毛の形成にも関与していることが知られています。

ミトコンドリアは細胞活動に必要な( )を産生する

【答え】エネルギー

ミトコンドリアはエネルギーを産生します。これはATP(アデノシン三リン酸)と呼ばれる物質です。

グルコースはミトコンドリア外の細胞質内で分解されピルビン酸となります。この酸素を必要としない過程を解糖といいます。ピルビン酸はミトコンドリアの中に取り込まれ、クエン酸回路(TCA回路) → 電子伝達系と反応が進みATPが産生されます。ミトコンドリアはクエン酸回路と電子伝達系に関する酵素を内部にもち、酸素を用いてピルビン酸よりATPを産生するのが働きです。この細胞内で糖を原料として酸素を用いてATPを産生する過程を内呼吸といいます。私達が息(外呼吸)をしているのは、ミトコンドリアが酸素を使うためなのです。

ミトコンドリアの内膜の一部が内部に深く折れこんでいる部分を

( )という

【答え】クリスタ(クリステ)

ミトコンドリアは内膜と外膜の二重の細胞膜の袋からできています。内膜は内部に深く折れ込みクリスタ(クリステ)と呼ばれます。

クリスタは内部に複雑に入り組む迷路をつくります。

クリスタの内部には種々の酵素が含まれ、これにより栄養素を燃焼してエネルギーを得ています。

解凍はミトコンドリアの外、細胞質で行われます。

その後ピルビン酸はミトコンドリアに入り、TCA回路はマトリックスで行われます。そして電子伝達系は内膜のクリスタで行われます。

リソソームは( )を内部に含み細胞内消化を行う

【答え】加水分解酵素

リソソーム(ライソソーム)は膜に包まれた小体でゴルジ装置でつくられます。内部にはいろいろな物質を分解する加水分解酵素を含んでいます。不要になった細胞の構成成分や、食作用で取り込んだ、食胞などと癒合して、酵素を注入し内容物を分解します。この働きを細胞内消化といいます。

微小管、中間径フィラメント、アクチンフィラメントという3種類の線維性のタンパク質は細胞の形をつくり骨組みの役割をはたしている。

これを( )という

【答え】細胞骨格

細胞骨格は細胞質内に張りめぐらされた線維構造で、細胞の形状や運動に関与します。

微小管は直径が25nmの中空の管で、骨組みとともに物質や細胞小器官の輸送路ともなります。

中間径フィラメントは8〜12nmで細胞の形を保存するための機械力的支持の役割を果たします。

アクチンフィラメントは6〜7nmの直径を有し、細胞の運動に関与します。

【細胞核】

( , )は無核の細胞である

【答え】赤血球,血小板

核の数もよく出題されます。通常、核の数はひとつですが、赤血球と血小板は無核の細胞です。

一方、白血球は単核です。好中球では、核がいくつかの膨らみとして見える分葉核ですが、核の数はひとつです。

( , )は多核の細胞である

【答え】骨格筋細胞, 破骨細胞

骨格筋細胞と破骨細胞は多核の細胞です。

平滑筋や心筋は単核細胞なので、間違えないようにしてください。

無核:赤血球・血小板

多核:骨格筋細胞、破骨細胞です。要暗記!

細胞核は内外2枚よりなる( )に包まれ、所々に核膜孔が開いている。

【答え】核膜

細胞核は内外2枚よりなる核膜に包まれています。

核膜には核膜孔が開いていて、核の内部と外側の細胞質の間の交流を可能にしています。

DNAよりタンパク質の設計情報を転写したmRNAは核膜孔より外にでてきます。

核の内部には( )とタンパク質が結合した染色質が存在している

【答え】DNA

DNAは遺伝情報が収められている分子で、遺伝によって伝えられるあらゆる性質を決定します。

DNAは相補性により二重らせん構造をとります。

DNAはヒストンというタンパク質と結合し折りたたまれ、染色質となります。

通常時は染色質の状態です。しかし長すぎるので、細胞分裂には不向きです。

そこで、細胞分裂の際には凝集しコンパクトになり染色体となります。

この状態になると顕微鏡でよく見える。数えることもできます。

核の中にみられる核小体には( )が集まっている。

【答え】RNA

核小体にはRNAが集まっています。

RNAにはmRNA、tRNA、rRNAがあります。

mRNAは伝令RNA、DNAの情報を転写し、核外に伝える役割があります。

tRNAは運搬RNAといわれ、タンパク質合成の際に、対応するアミノ酸を運ぶ役割があります。

核小体に集まっているRNAはリボソームの原料となるrRNAです。

ちなみに、mRNAとtRNAは核小体以外の核内にて合成されます。

タンパク質は人体を構成する重要な物質である。タンパク質は20種類の( )がペプチド結合によりつながったポリペプチドからできている。

【答え】アミノ酸

タンパク質は人体を構成する重要な物質で、20種類のアミノ酸がペプチド結合によりつながったポリペプチドからできています。この特定のアミノ酸配列をタンパク質の一次構造といいます。

ポリペプチドが長くなり、やがてらせん形(αヘリックス)や平面上(βシート)などの構造をとるようになります。これがタンパク質の二次構造といいます。

そして、二次構造がところどころで結合して、分子全体として立体的な構造となります。これがタンパク質の三次構造です。

時に、複数のポリペプチド鎖が集合体を作ることがあり、これをタンパク質の四次構造といいます。

これら20種類のアミノ酸がいろいろな配列をするため、多種多様なタンパク質が形成されます。この20種類のアミノ酸のうち、8種類は生体内で合成されず食物から摂取する必要があるため「必須アミノ酸」と呼ばれます。

(バリン,ロイシン,イソロイシン,スレオニン,メチオニン,フェニルアラニン,トリプトファン,リジン)

生命活動に重要な代謝を支えている物質は酵素は( )でできている。

【答え】タンパク質

生体内における化学反応を触媒するタンパク質を酵素といいます。

触媒とは化学反応において、反応速度を促進させる物質のことをいいます。

物質代謝など生体内でおこる多種多様の反応は、個々の反応がそれぞれの酵素により触媒されます。

つまり、私たちの身体は酵素がなければ生命活動が維持できませんが、酵素はタンパク質なので、経口で摂取してもそのままでは吸収されません。

お肉などと同じく、アミノ酸まで分解されて吸収されます。バランスがとれた食事を丁寧に美味しく頂く。

それが一番だと思います。

タンパク質の構造を決めるアミノ酸の配列は( )に記録されている。

【答え】遺伝子

ほとんどのタンパク質は、50~2,000個(多くは100~400個)のアミノ酸の集まりよりなります。これらのタンパク質の構造を決めるアミノ酸の配列を決めているのは細胞の核にある遺伝子です。

遺伝子の本体となるDNAは46本の染色体の中に密に折りたたまれて収納されています。それを引き伸ばすと、長さは1.7mにもなります。

つまり、核の中に収められているDNAはあらゆるタンパク質の設計情報(遺伝子)が収められている図書館のようなものです。

あるタンパク質を合成するとき、その設計情報は図書館である核にあります。必要な設計情報をコピー(転写)して、外に持ち出すのがmRNAの働きです。

この設計情報は3文字でひとつのアミノ酸が決まります。これを遺伝暗号といいます。リボソームはその遺伝暗号を読み取り、設計情報通りにアミノ酸をつなげます。

この働きを翻訳といい、そのようにしてタンパク質が合成されます。そして合成されたタンパク質が機能を発揮することが、遺伝子発現といいます。

【遺伝子】

一人の人間をつくる遺伝子の集まりを( )という

【答え】ゲノム

一人の人間をつくる遺伝子の集まりをゲノムといいます。

1つの遺伝子は1つのタンパク質を決定しています。

ヒトのDNAは約3万個の遺伝子を含むといわれています。

ここでもう一度用語の整理をいたします。

DNA:遺伝情報を記録する本体となる分子

遺伝子:タンパク質を構成するアミノ酸配列の情報

染色質:DNAがタンパク質と結合し集合した単位。

染色体:細胞分裂の際に染色質が凝集したもの。ヒトでは46本ある。

ゲノム:一人のヒトのもつ全ての遺伝子の集まり

ここから先は

かずひろ先生の【徹底的国試対策】解剖学

あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師をはじめ、柔道整復師、理学療法士・作業療法士や看護師、医師を目指す方々の解剖学国家試験対策のマガジ…

私の知識やスキルなどが、どこかの誰かのお役に立てることはとても嬉しいことです。ありがとうございます。