ドイツ旅行から感じた日本のイノベーションの可能性

2023年ドイツが日本のGDPを追い抜き世界名目GDPランキング(物価変動の影響あり)で第3位となるニュースが話題になりました。

円安の為替要因があれども円高の見通しがつかず、ドイツの人口は2023年6月時点で約8,482万人と日本の3分の2であるにも関わらず、国の生産性に差分があることが現状です。

(参照:外務省)

また、CB insightsを参考にした2023年の経産省のレポートでは、ドイツのユニコーン企業は29社と日本よりも数倍多いとされています。

(参考:経産省)

ドイツの首都ベルリンにはベルリンはロシアや東欧を筆頭に世界中から人材が集まっており、シリコンバレーの有力スタートアップを戦略的に真似たアイデアと共に資金と人を投資するスタートアップスタジオのRocket Internet社がベルリンに拠点を置き、ドイツスタートアップエコシステムの勢いに拍車をかけています。、

FinTechやMaaSといった社会インフラから、フードデリバリーやファッションといったライフスタイル系のユニコーン企業が多く、翻訳精度の高さで好評の翻訳アプリDeepLもケルン発のユニコーン企業。

HRtechからもユニコーン企業が生まれています。

今回は、ドイツ観光を通じて感じたドイツ経済の成長要因を参考に、日本のイノベーションの可能性を考えてみます。

1.ドイツの就労観と生産性

ドイツ人は計画性を重んじる国民性があり、年間に残業は必要性が高くなければ基本的にせずに家族との時間を大事にして、年間で5~6週間の休暇を取ることを軸に仕事のスケジュールを組むことが一般的だそうです。

また、閉店法という法律では日曜と祝日は営業してはいけないことになっており、日本が消費者の権利を重視することに対して、ドイツは労働者の権利保護を重視する文化があります。

たとえば、フォルクスワーゲンでは就業時間外になると社用のスマートフォンがサーバーを停止してメールチェックをできない仕組みにされており、ダイムラーでは休暇中に受けたメールは自動的に削除していたりと、仕組みで文化が築かれています。

(参考:『ドイツではそんなに働かない』)

24時以降を25時、26時と表現するのは他国にはない日本ならではの消費者重視の365日、24時間体制を示す言葉らしく、日本では必要以上に管理による仕事が増えているとの意見もあります。

ドイツでは家族との時間の優先度が高いことが当たり前であり、公教育から自分の意見を主張して議論する価値観を養っていることで、「人は人、自分は自分」と多様な働き方を受け入れる柔軟性が高いことも特性の一つです。

実際に、金融都市のフランクフルトやイノベーション中心地のベルリンでさえ、日本でいう通勤ラッシュはなく、平日も慌ただしく働いている姿は見かけることはありませんでした。

(ドイツ企業に勤めたことがある著者の『ドイツではそんなに働かない』によると、「忙しかったから、できなかった」は日本人がよく使う言い訳で、ドイツでプライベートの約束も仕事も計画性を大事にしているとのことです)

他にも、そのディスカウントスーパーのALDIでは、商品の陳列を什器ではなく箱ごと置いたりと極限まで効率化することでコストを抑制して価格に反映されていました。

ドイツの生産性の要因を紐解くと、計画性と柔軟性が参考になります。

一方、電車は遅延やホーム切替も多く、フランクフルトからベルリンの長距離移動も途中下車を迫られましたが、車掌さんたちが慌てる素振りはなく、利用者側が適応することが、あたかも当たり前のような雰囲気で、労働者保護故の不便さはありました。

2. MaaSによるインバウンド効果

前述の通り、顧客体験を重視して時間に厳しい日本と異なりドイツの電車は遅延どころか急にホームが変わったり、逆に早く到着することもあります。

それどころか、改札がありません。

電車内で抜き打ちで車掌さんからチェックが入り、切符ないと罰金を取られます。

切符は券売機で購入の上、打刻機でセルフチェックが必要です。

当然、観光地の移動に電車が不可欠であるため、不慣れな観光客としては不便さを感じたのですが、この不便さにこそドイツのイノベーションがありました。

ドイツのユニコーン企業Omioは、APIを活用して鉄道、バス、飛行機などの異なる交通手段を一つのプラットフォームで検索・比較することができるアプリを提供しています。

多言語対応でリアルタイムに運行状況をアップデートされるため、インバウンドにも好影響を出しています。

ドイツのみならずヨーロッパの交通も網羅しています。

また、Omioと提携しているFlixBusもドイツ発のユニコーン企業であり、ドイツの長距離バス市場の自由化に合わせて、自社でバスを保有せずにバス企業のパートナーシップを組むことによる低価格と、リアルタイムに運行状況を反映するモバイルアプリを強みにヨーロッパ中に展開をしており、旅行者にも重宝されています。

ヨーロッパで重視されているカーボンオフセットにも取り組みことで認知を広げて支持を得ることができています。

なお、OmioとFlixBusのどちらも、プライベートエクイティファンドのSilver Lakeが投資しています。

※ Silver Lakeの投資実績:Airbnb、Twitter、Alibaba、Expediaなど

近距離移動では街中にさまざまな電動キックスクーターがありましたが、ビジョンファンドも投資しているTIER Mobilityがサステナビリティを重視した設計でユニコーン企業になっています。

3.信用経済を通じた安心感

ドイツはヨーロッパの中では比較的治安が良い方とされていますが、それでもスリやひったくりなどの軽犯罪は多いようで、街の至る所に監視カメラのマークを見かけました。

特に夜道は街灯も暗く、人通りも少なく、観光客は狙われやすいとの情報も飛び交っています。

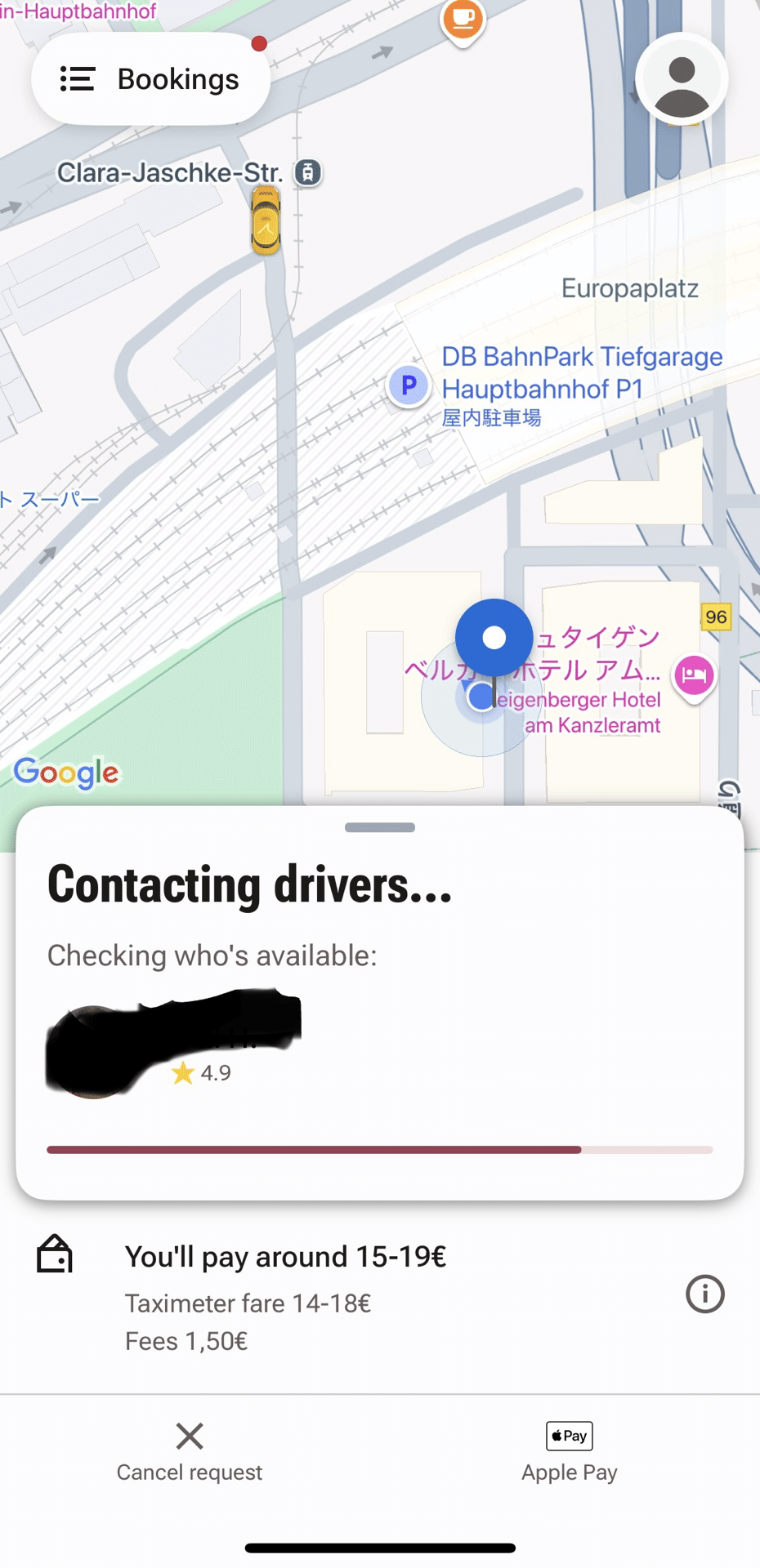

そんな不安の中でもイノベーションを感じたことがタクシー配車のDXです。

日本のGOと近いUXで、位置情報を活用して待ち合わせと行き先を手配することができ、ドライバーの顔写真や車種、車両ナンバーが表示されることで、円滑に乗車することができます。

事前に料金が表示されるため、ぼったくりの心配もなく、相見積もりで相場感をも抑えられ、何よりドライバー個人の信用スコアが表示されることで、ドライバーも顧客体験を大事にした方が報われるとの信用経済の力学が働く仕組みになっており、言語の壁があろうとも安心して利用することができました。

また、ドライバー選定から乗車まで2〜3分で到着することが多く、比較するとの日本とのドライバー不足も感じました。

4.歴史資産とDX

ドイツ各都市には歴史資産の観光地が多数あり、都市ごとの特色がありますが、ここにもイノベーションがありました。

旅行者向けの予約プラットフォームを提供するユニコーン企業GetYourGuideは多言語対応で観光地ごとのツアーやアクティビティを一覧で検索でき、クーポンや割引も活用可能となっています。

GetYourGuideもOmioやFlixBusと同様にドイツに留まらず、ヨーロッパに展開を広げており、価格交渉の手間があるとされているヴェネツィアのゴンドラも事前に値段を確認した上で相場よりも安く利用することができました。

5.キャッシュレス文化の浸透

上述の移動におけるキャッシュレス化は言語の壁を超えた利便性が強く感じました。

ドイツは比較的キャッシュレスが遅れているとされていますが、それでもクレジットカードが利用可能なお店が多く、むしろ現金の取り扱いを避けられるお店もありました。

キャッシュレス化が進む中で、異文化の立場で便利さを感じたことがチップです。

ドイツではチップを渡すことがマナーであり、渡さないことはご法度とガイドブックにも書かれていますが、不慣れな異文化の立場では相場も渡し方も分からない。

そんな中でも、キャッシュレス払いだと画面上からチップ支払いの選択肢が出てきて、その中で渡すことができ、気持ちの良いコミュニケーションで会計を終えることができました。

一方、日本と比較するとモバイルオーダーのお店がなく、メニュー表も写真が少ないことから言語の壁にぶつかることはあり、モバイルオーダーのDXによるポテンシャルも感じました。

6.サスティナブル社会

上述のFlixBusやTIER Mobilityがサービスの利便性のみならずサスティナブルの貢献度で市場から信頼を得て規模を拡大しているようにサスティナブルを重視するヨーロッパ市場。

たとえば、コーラはペットボトルより瓶が多かったり、都市部を離れるとソーラーパネルを設置している民家が多いことにも特徴がありました。

7.言語の壁を越えた日本の魅力

ドイツでも商業施設内では寿司やラーメンなど日本食がフューチャーされていました。

その他にもユニクロやサントリーを見かけたり、ポケモンやジブリのIPコンテンツもありました。

観光名所ベルリンの壁にも日本をモチーフにした絵が描かれています。

フランクフルトにある東横インには日本語対応可能なスタッフも複数名いらっしゃって安心感がありました。

ドイツの街中では、中国語と比較すると日本語対応可能な端末やスタッフは少なく、日本人対応の優先度は低い状態ですが、日本コンテンツが受け入れられていることを見て、より日本の魅力が世界に発信されていくことでJapan to Globalのチャンスが広がっていくポテンシャルも感じました。

8. 日本のイノベーションの可能性

ドイツのイノベーションを観察してみて、MaaSを筆頭に文化に基づく不便さを大きく改善するサービスが立ち上げられて、ドイツ国内にとどまらずにヨーロッパを市場に広がっていくことに強さがあるように思います。

その推進を加速する要素として社会的な信用を得るサスティナブル貢献がスタートアップ企業のサービス展開に拍車をかけていたりと、社会全体として新しいものを取り入れて社会インフラ化していく土壌があるように感じました。

日本電産の永守会長は元々ハードワークを厭わなかったものの、海外企業の買収を通じて海外の人の働き方を目の当たりにして、日本の働き方を変えなければならないと判断して残業ゼロ宣言をした方針にしたそうです。

今回の旅行では、日本発スタートアップのポケトークを活用することでメニュー表を解読したり、現地の人の言葉を翻訳したり、何より遅延や途中下車を迫る電車のアナウンスを翻訳したりとで救われましたが、日本にも画期的なイノベーションはあると感じます。

ドイツ旅行でイノベーションの社会浸透を目の当たりにして、日本の良さの理解を深めながら、変化を柔軟に捉えて、イノベーションの種に目を向けていきたいと考えました。

特にMaaSやFinTechで言語の壁を越えることによるインバウンド効果は他国にはない観光資産の魅力に溢れて、顧客体験を重視する日本だからこそ引き出せるポテンシャルは高いのではないかと思いました。

余談:ちなみに、ドイツは街中のありとあらゆる場にストリートアートがあり、柔軟性な価値観を感じて、それも観光のさりげない見所に溢れていました。