ヴァイオリニスト郷古廉/ピアニスト三浦謙司 金沢でのリサイタルレビュー

きょうは金沢でも途轍もなく素晴らしいヴァイオリン・リサイタルを聴くことができました。

石川県立音楽堂 リサイタル・シリーズVol.4

異国の地からの響き

2024年10月5日(土)14時開演

石川県立音楽堂コンサートホール

[プログラム]

ファリャ:7つのスペイン民謡 パウル・コハンスキ編曲

プーランク:ヴァイオリン・ソナタ 1949年改訂版

武満徹:妖精の距離

ストラヴィンスキー:ディヴェルティメント「妖精の口づけ」より

ラヴェル:ヴァイオリン・ソナタ ト長調

[アンコール]

ラフマニノフ:ヴォカリーズ

クライスラー:愛の悲しみ

ヴァイオリン:郷古廉

ピアノ:三浦謙司

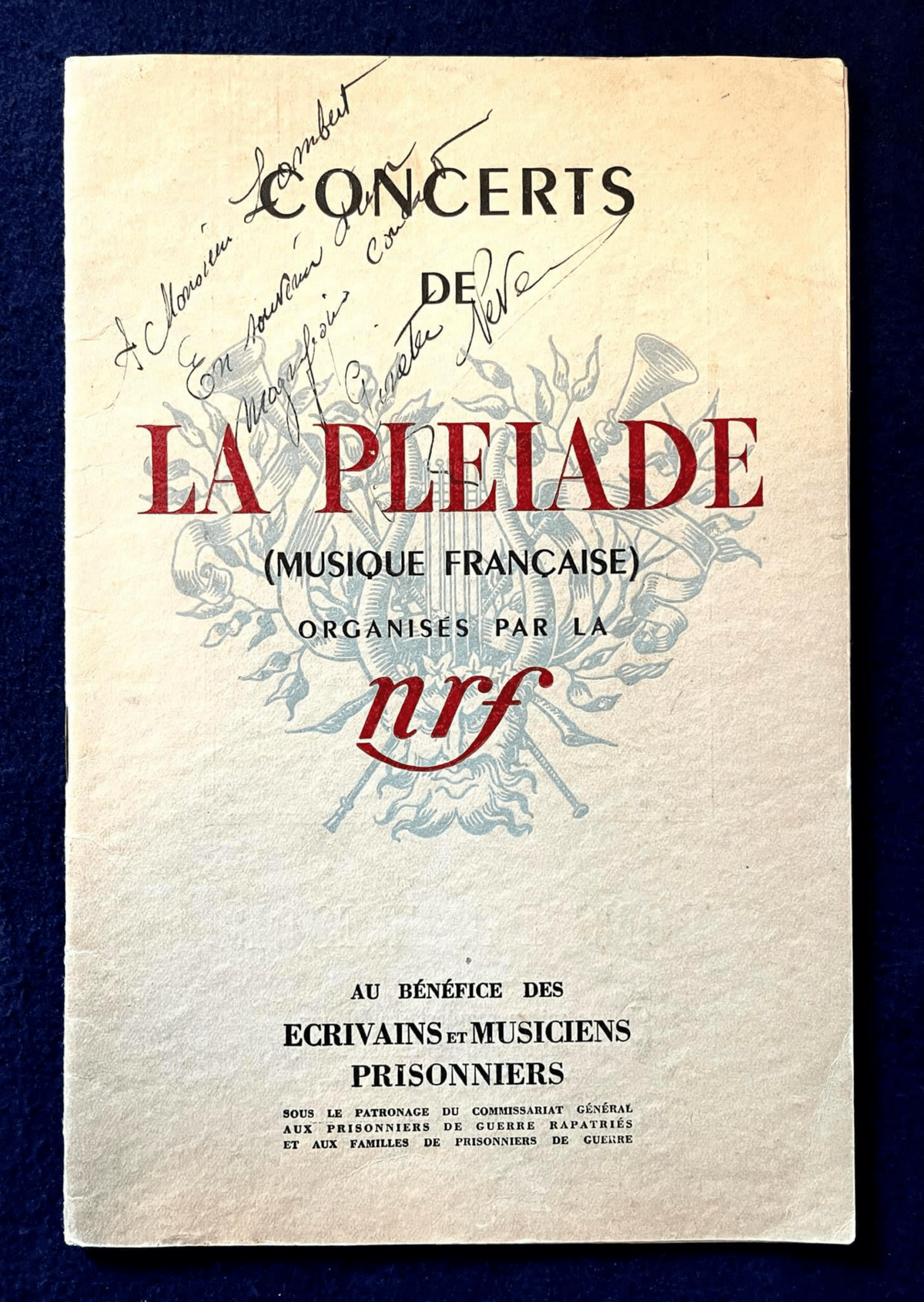

デュオリサイタルのフライヤー

きょう午前はヴァイオリンを習う長女とヴァイオリンレッスンへ。レッスンが終わり、先生に「きょうの郷古さんと三浦さんのリサイタルへ2人で行きます」と伝えましたが、お二人ともオーケストラ・アンサンブル金沢(以下OEK)とも共演がある素晴らしい音楽家であり、先生も郷古さんは「日本の宝」と仰り、本日の公演の楽しみが親子で倍増しました。

言わずもがなですが郷古廉さんはNHK交響楽団の第1コンサートマスターを務めています30代のヴァイオリン界のホープ、そして三浦謙司さんは2019年のロン=ティボー=クレスパン国際音楽コンクールの覇者となり一躍有名となりましたピアニストですが、ベルリン芸術大学を中退して帰国した19歳から20歳の1年数カ月にわたり、パチンコ店員や引っ越し作業員、工場の現場作業や警備員などの仕事を渡り歩きながら生活したという経験を持つ異色の経歴を持ちます。一昨年金沢に帰任してから初めてのOEKの公演で三浦さんがソロを務めたラヴェルのピアノ協奏曲を聴いて、大変感銘を受けた記憶も新しく、本日のリサイタルはずっと心待ちにしていました。

何にしてもこのプログラムは俄然私好みです。中トリのプーランクのソナタ、そして大トリのラヴェルのソナタで、それをファリャと武満とストラヴィンスキーを挟むプログラミングの妙!後半の「妖精」のキーワードは、プログラム全体の幻想的な世界を誘うトリガーになっていたことを実演に接して気付いた訳です。

最初のファリャから来ました。名ヴァイオリニストでラヴェルとも親交のあったパウル・コハンスキ(1887-1934)による名編曲で2曲目のナナ (Nana) (子守歌)で郷古さんの本領を聴かせてくれました。弱音なのに透き通り遠望に届くかという音の芯。ボウイングも精緻の極みで、アップボウでもこの緩やかな速度で乱れも淀みもなく常に音の核を捉えたもの。ピアニッシモがフォルティシモにも感じられるような充実感。なんなんでしょう。sophisticateな色調なのに響きが通るんです。スペイン調の音楽は濃淡のコントラストがあるところでそのような感覚をより味わうことができました。

そしてプーランクのヴァイオリン・ソナタ。スペインの詩人ガルシア・ロルカの殺害に衝撃を受け、激しい曲調とギターの響きを伴う哀切の調べが胸に迫る、個人的にはプーランク大傑作の一つ、と揺るぎないものを抱いていますが、演奏は決して荒れ過ぎることなくそして淡々とすることないながらも、劇的な抒情詩を思わせる抑揚と感情の大きさ深さを伝えてくれるものでした。既に前半で満たされるものが。Bravo!!と叫んでしまい郷古さんと一瞬目が合ってしまいました。

ヴァイオリニストでラヴェルの友人だった

エレーヌ=ジュルダン・モランジュへ

プーランクの献呈署名入

日本モーリス・ラヴェル友の会アーカイヴ

第6回「プレイヤード演奏会」

1943年6月21日

初演ヴァイオリニスト、ジネット・ヌヴーのサイン入

日本モーリス・ラヴェル友の会アーカイヴ

休憩の合間に、郷古さんと三浦さんとのアンサンブル、何が凄かったのかと思い返します。後のアフタートークで教えてくれましたが、今回のリサイタルでお二人は初共演であったとのことですが、三浦さんのピアノも弱音生かしでヴァイオリンとのバランスを最重要に考慮したものですが、その存在感は流石で、弦の線とピアノの点できちんと「絵」を描いてくれるものでした。そして郷古さんのヴァイオリンは舞台でも完全無比の構築力で、楽曲解釈が透徹しており、この二人の音楽家が新しく核融合すると、室内楽の領域を超え、情報量が多く百人が一体となった大管弦楽の響きが収斂されたような完成度の高さを思わせるものだったと気づいたのです。郷古さんはオーケストラのコンサートマスター、そのような音楽を緻密に製作する力量はデュオでも既に発揮してくれました。

後半の武満、ストラヴィンスキーはセットになるような不可思議な世界に吸い込まれました。金沢の聴衆には夢心地にさせたかもしれません。隣の長女もストラヴィンスキーではやや瞼を閉じてしまい。ですが、この2曲の関連は非常に緊密に思われ、武満は明るく物憂げで、ストラヴィンスキーは嬉遊曲の趣きもあり滑稽な音楽ですが、音から空想させるものは豊饒であり、語り過ぎないから聴く者には語らさせられるといったものでした。ラストのラヴェルに俄然期待が募り高揚感が増していました。

ラヴェルのヴァイオリン・ソナタ ト長調(1927)はラヴェル最後の室内楽作品であり、作曲に4年もかかった傑作の一つですが、テーゼとアンチテーゼのごとくヴァイオリンとピアノとの音色の違和感や対立をそのままに、そこから真の音楽を導く弁証法を見出そうとしたようなもので、第1楽章は特に水墨画のような音の少なさから画面構成いっぱいに表現しようとするラヴェル晩年の意欲が感じられます。郷戸さんの響きも音は真っ直ぐに時折、美しいヴィブラートがその線描にカラフルな色彩を与え、これぞラヴェルの伝えたかったリリシズムとも言うべきものでした。最終部の高音のGを延々と伸ばすピアニッシモのエンディング。弓の返しは聴こえず、ヴァイオリンは虚空へ、そして静寂へ。これを聴きたかったんです!嗚呼、素晴らしい。

第1楽章終結部 ヴァイオリンのパート譜

第2楽章のブルースもくだけ過ぎず凛としながらもポルタメントは色濃く華やかでした。バンジョー風の4弦ピッツィカートも掻き鳴らさずとも雰囲気満点。

ピアノメーカーMason&Hamlinの創業家へ贈った

ラヴェルのオートグラフ(自筆の音楽サイン)

ヴァイオリン・ソナタ第2楽章「ブルース」の一節

日本モーリス・ラヴェル友の会アーカイヴ

À Monsieur Henry L. Mason

Souvenir cordial de

Maurice Ravel

Boston 10/1/28

ヘンリー・L・メイソン様

心を込めて

モーリス・ラヴェル

ボストン 1928年1月10日

無窮動の終楽章はラヴェルが速ければ速いほど良いと言ったことを成し遂げるような快速な弓運びで、ダイナミクスも大きく、最後アルペジオで迎える大団円もあっという間に到達し、一気呵成に弾き切る構成を見事に実現しました。会場は大盛り上がりでところどころ悲鳴も聞こえてました。大喝采の中、私もBravo!!2回叫んでしまいました。長女もラヴェルのこの作品は実演も録音も何度も聴いたことがありますが、プログラム通して、「ラヴェルのこのソナタ、すごくいい音楽だとわかったよ」と言ってくれました。

そしてアンコールの前に郷古さんからお話がありました。元旦の能登半島地震、先月の奥能登豪雨でのお見舞いの気持ちを伝えられました。郷古さんは宮城県多賀城市のご出身で2011年3月11日の東日本大震災から間もない3月21日に金沢にご苦労されながら辿り着いてOEKとラロのスペイン交響曲を井上道義氏のタクトで共演されたことに触れ、この公演のプログラムに繋がるものを感じられたとのことでした。当時高校生で17歳の郷古さん、OEKでは岩城宏之氏が始めたバケツ募金で当日会場で集まった約107万円を井上マエストロから託され、全額多賀城市に寄付したエピソードを教えてくれました(詳細は井上道義のブログから確認)。今回の金沢公演には相当な思い入れがあることを告白してくれました。

アンコールのヴォカリーズは、公演では聴かせなかった、力強い咽び泣くようなカンタービレで思いが伝わるものでした。会場の聴衆のところどころで嗚咽も聞こえていました。続いて三浦さんも少しトークされ郷古さんという素晴らしい音楽家と濃密なリハーサルをしたことを話され、アンコール2曲目のクライスラーはソフトな語らいでお二人の深い感謝の念が伝わるような愛のこもった、美しい締めくくりになりました。

(了)