モーリス・ラヴェルのマスタークラス #1

作曲家モーリス・ラヴェルが自身の作品について解説した、唯一知られているマスタークラスの記録を掲載した音楽誌が残されています。フランスの協会モーリス・ラヴェル友の会による注釈を交えて、その内容をシリーズで紹介いたします。楽譜には記載されていないラヴェルの貴重な音楽解釈を学ぶことができるでしょう。

エコール・ノルマル音楽院

モーリス・ラヴェル氏による演奏解釈の講義(マスタークラス)

1925年6月12日・15日・19日

出典:ル・モンド・ミュジカル 第13-14号、1925年7月、p.253-254【注1】

Les Cours d’interprétation de MM. Maurice Ravel,

Paul Dukas et Jacques Thibaud

LE MONDE MUSICAL, n°13-14, juillet 1925

モーリス・ラヴェル氏はオーデンコーヴェン・ホール【注2】の舞台へ、まるで「セリ」から現れたように突然、姿を現した。彼の人物像については、(音楽評論家エミール・)ヴィエルモーズが『現代の手帖』(1922年10号)で表した「天才的な小柄なバスク人」の評に譲ることにする。写真や版画では、彼の実際の姿を正確に伝えるのは難しい。彼の動きのしなやかさや、表情の変化の速さを見れば、静止画では彼を正確に捉えられないのも納得できる。

ラヴェル氏から最も強く感じるのは、その抜群の機敏さと巧妙さである。ピアノの演奏で、彼は難解なフレーズをあたかも軽々と投げ出すように扱いながら、見事に最後の音を正確に拾い上げる。その手法は、ロベール・カサドシュやジル=マルシェクスのような伝統的な演奏家とは一線を画している。一方で、彼が生み出す音は常に意図した通りのニュアンスを持ち、リズムの正確さも完璧だ。ロラン=マニュエルはラヴェルの作曲技法を「魔術師的」と評している。聴衆を驚かせながら、巧みに引き込むその手腕を称賛したのだ。どの分野であれ、真の魔術師は自分が何をしているのかを完全に把握している。彼が短く辛辣な言葉で語る見解には、鋭い洞察力が宿っている。彼の美学は細かく説明されることはないが、非常に緻密で一貫性がある。そして、これから紹介するいくつかの要素から、彼の本質的な特徴を見出すことができるだろう。

亡き王女のためのパヴァーヌ (演奏:A.イナイェタン嬢)

このタイトルに深刻な意味を持たせすぎないこと。これは「亡くなった王女を悼む」曲ではなく、むしろスペイン宮廷でベラスケスが描いたような王女が、かつて踊ったであろう優雅なパヴァーヌを思い起こさせるものです【注3】。そのため、曲は荘重で少し物悲しい雰囲気を持ちながらも、ゆっくりとした踊りの性格を保つべきです。

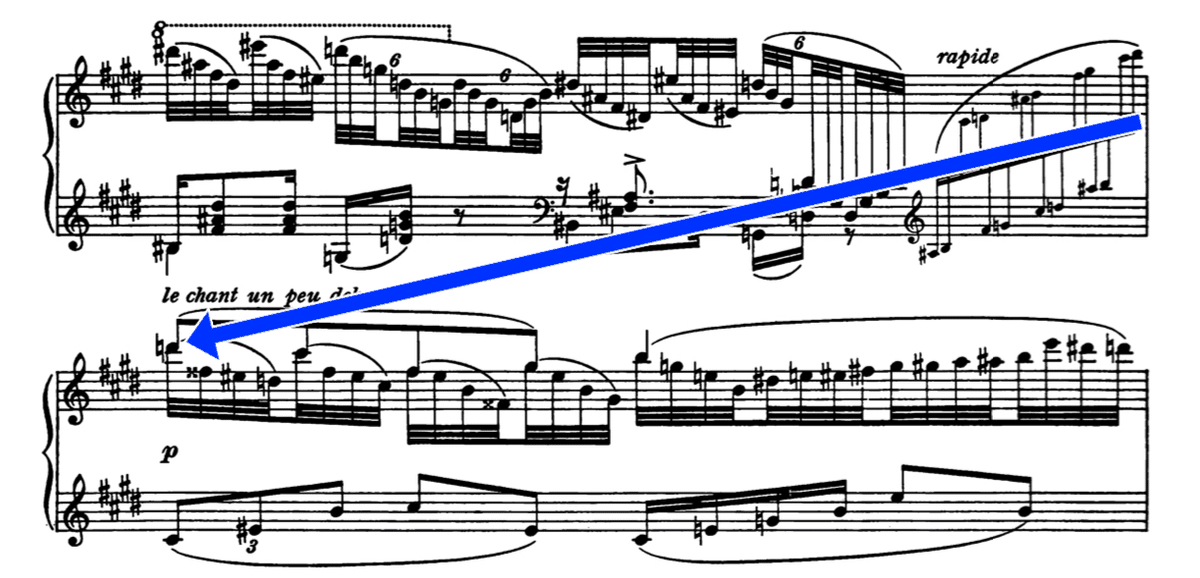

演奏面では、すべてのアルペジオ(例えば7小節目の終わり部分)は、ハープのグリッサンドのように素早く滑らかに弾いてください。また、楽譜には記載されていませんが、最後の和音は突然弱く(p subito:ピアノ・スビト)演奏すると効果的です。

72小節の最終和音にp subito

弱音で終わる管弦楽版(1910年)に相似

加えて以下の修正も必要です:

1. 2頁目最後の小節、最後の「シ」はナチュラルにすること。

27小節3拍目の右手の和音B→H

2. 4頁目第2行の最初の2小節、「ラ-ファ」「ミ♭-ド」「シ♭-ソ」にスラーをつけること(最終行と同様に)【注4】。

47-48小節に跨る音形にスラー付ける

水の戯れ (演奏:バシュロ夫人)

演奏にあたっては、できる限りシンプルで感情を排したアプローチを心がけてください。《亡き王女のためのパヴァーヌ》以上に無機質で、音楽的な表現は控えめに。演奏に込める感情は、アンリ・ド・レニエの詩にある「水神がくすぐる水に笑う」という一節だけで十分です。水の流れが目や耳に与える印象を音で描き出してください【注5】。

演奏の具体的なポイント:

・2頁下:最後の小節のアルペジオを素早く弾き、次の小節の左手最初の音につなげます。同様に、5ページ中ほどの小音符の音階も同じ要領で。

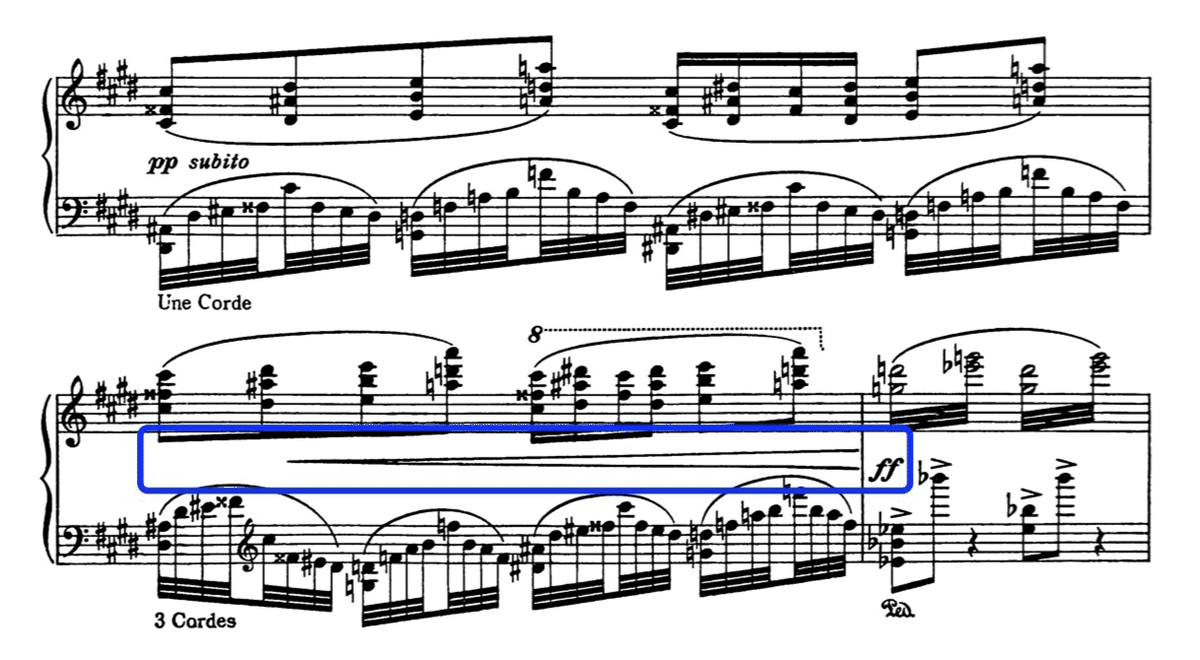

・3頁下:ピアノからフォルティッシモへのクレッシェンドを滑らかに作ります。細かい強弱を積み重ねすぎないよう注意。

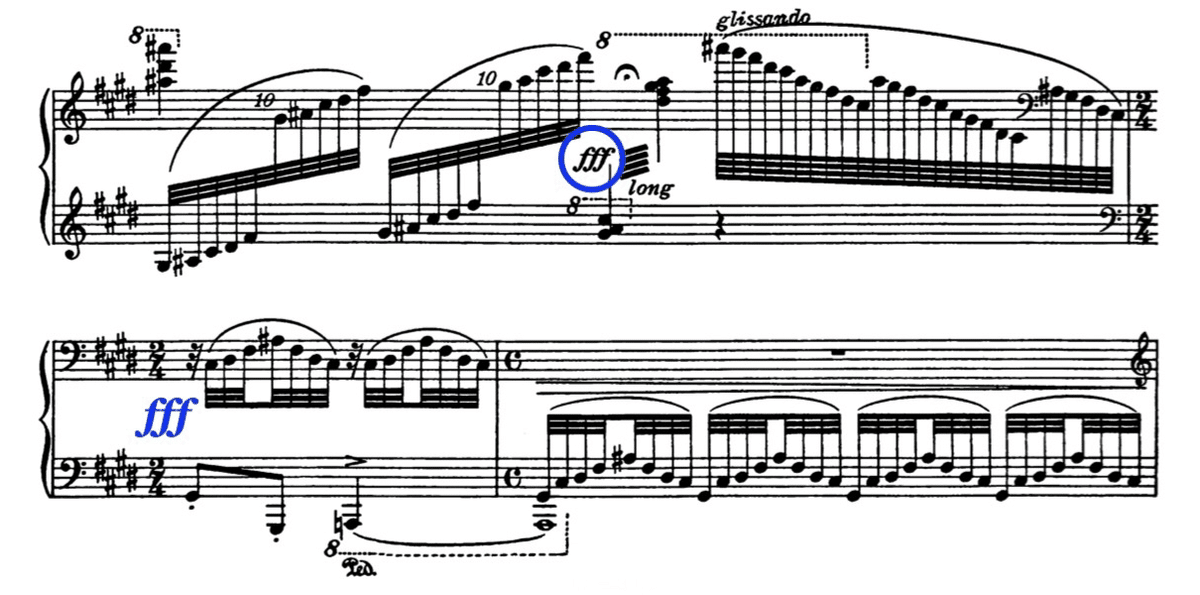

・7頁下:トリルのフォルティッシシモを最後の行の冒頭まで保つ必要があります。

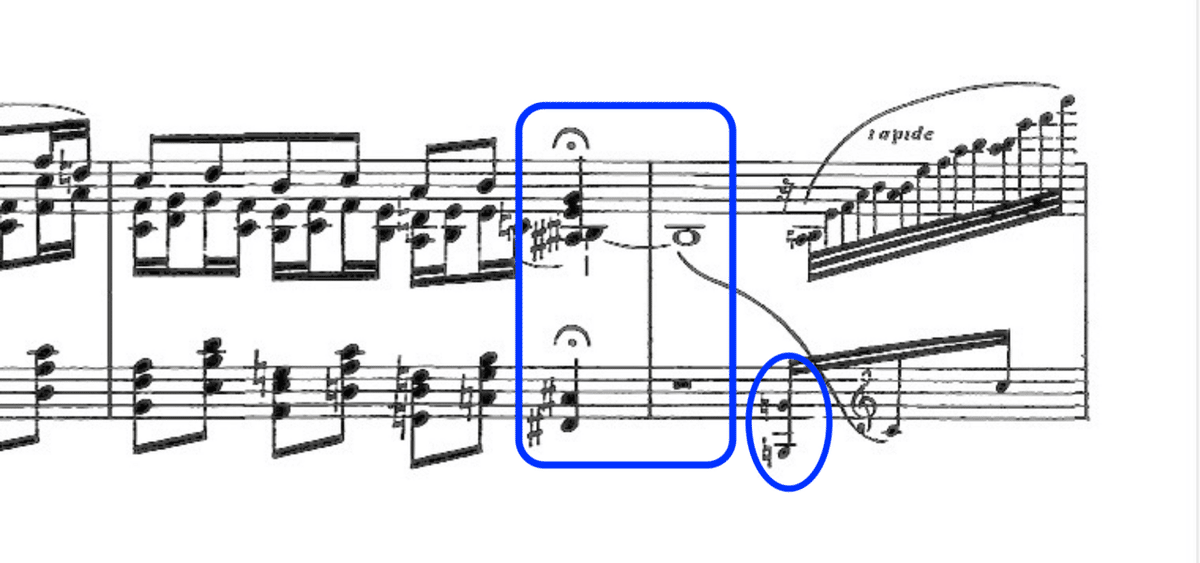

・11頁下:最初の小節の終わりで少し間を取り、次の小節に入ります。

・12頁:3小節目のシ♯を保ちながら、和音後にペダルを離します。左手のシ♮をしっかり強調。

・最終頁(13頁):1行目の終わりのパッセージは勢いをつけて弾きます。2行目はピアニッシモで、指を高く上げながら演奏すること。

私は、モーリス・ラヴェル氏がこれらの作品の演奏に関して与えた技術的な指示の一部を紹介した。ただし、その多くは省略している。というのも、これらの指示は、ラヴェル氏自身がピアノで直接示す場合にこそ意味を持つからだ。それでも、こうした指示を集めてみると、ラヴェル氏の音楽に対する徹底した姿勢が浮かび上がる。

ラヴェル氏はすべてにおいて明確な決断を下しており、偶然や解釈の自由に任せることはほとんどない。多くの作曲家が自分の作品のテンポについてさえ曖昧な態度を取るのに対し、ラヴェル氏は演奏者にごくわずかな解釈の余地しか許さない。また、音色や響きに関しても非常に細かく指示する。

例えば、フォーレは旋律や和声を重視し、音色にはあまりこだわらないことが多い。しかしラヴェル氏は、楽譜に指示した運指にまで意味を持たせる。彼の指示はすべて、具体的な音楽的効果を狙ったものだ。ある箇所ではオーケストラのトレモロを、別の箇所ではヴァイオリンのフラジオレットやホルンの響きをピアノで再現しようとしている。

こうした細部へのこだわりが、ラヴェル氏のピアノ作品とオーケストラ編曲との間に驚くほどの一貫性をもたらしている。たとえば、《クープランの墓》のピアノ版とオーケストラ版を比べれば、その見事な対応ぶりがよくわかるだろう。

マルク・ピンシェレ

【仏モーリス・ラヴェル友の会会長、ラヴェルの専門家マニュエル・コルネジョ氏による注釈】

注1:モーリス・ラヴェルとともに写ったグループ写真(ラヴェルは座って左手に帽子を持ち、右手にタバコを持っている)で、ラヴェルの作品を演奏する15人の演奏者に囲まれています(写真:ジョワイエ)。ラヴェルについての一般的な紹介の後、記事はラヴェルが1925年6月12日(金)、6月15日(月)、6月19日(金)に行った三回のマスタークラス(彼のキャリアで唯一知られているもの)で取り上げられたポイントのいくつかを再掲しています(当初の予定は1925年6月8日、10日、15日でした)。三回のマスタークラスのプログラムは次の通りです。

6月12日:『亡き王女のためのパヴァーヌ』、『水の戯れ』、『ツィガーヌ』、『夜のガスパール』

6月15日:『鏡』、『クープランの墓』、『ソナチネ』

6月19日:『ピアノ三重奏曲』、『弦楽四重奏曲』、『シェエラザード』、『ヘブライの歌』

これらのマスタークラスの完全なテキストは、マルク・ピンシェレによって保存されていたとされていますが、ピンシェレは『ル・モンド・ミュジカル』に部分的なテキストしか転写しておらず、その一部は未発見です。ラヴェルがコメントした各作品について、誰が演奏したのかが明記されています。ピアノ作品の演奏方法についての具体的な指示については、ヴラド・ペルルミュテールによる詳細な証言(ヴラド・ペルルミュテールとエレーヌ・ジュルダン=モランジュの共著 « RAVEL D’APRÈS RAVEL » ローザンヌ、セルヴァン社、1953年、邦題:ラヴェルのピアノ曲、音楽之友社)を参照することが重要です。

注2:アルフレッド・コルトーとオーギュスト・マンジョにより創立したエコール・ノルマル音楽院のオッシュ通り15番地(パリ8区)にあるオーデンコーヴェン夫人から提供されたホールについて、マスタークラスの広告ページ(『ル・モンド・ミュジカル』第9-10号、1925年5月、207頁)に記載されています。

注3:この短い引用部分だけでも、「パヴァーヌ」はジョゼ・ブルイールによって、少しの変化を加えて再版されました(ジョゼ・ブルイール『モーリス・ラヴェル、または抒情と魔法』、パリ、リブレリー・プロン社、1950年、54頁)。

注4:1925年6月12日のマスタークラスに出席した聴講者の記録(エティエンヌ・ルソー=プロト・コレクション)によれば、ラヴェルは《亡き王女のためのパヴァーヌ》について次のように語ったとされています。「この曲は、ルーヴル美術館にあるベラスケスの若い少女の肖像画からインスピレーションを得たものです。ただし、そのタイトルはあくまで文学的なものにすぎません。『亡き王女』というのは、長い昔に亡くなった王女が宮廷で踊ったパヴァーヌを指しているのであって、死者を悼むための曲だと考えるべきではありません。この曲は荘厳に演奏されるべきで、感情や感傷を込めてはいけないとラヴェルは強調していました。」

ルーヴル美術館に関する言及は興味深い点です。実際、1902年にフランス政府は、アンリ・マンガン(1874-1949)によるウィーン美術史美術館所蔵のマリア・テレサ王女の肖像画の部分模写を購入したことが分かっています(現在はオルセー美術館が所蔵)。また、アルフレッド・コルトーのマスタークラスを聴講していたフランソワーズ・キャンベルも、ラヴェルの《亡き王女のためのパヴァーヌ》がルーヴルのベラスケスの王女の肖像画を音楽で表現したものだと証言しています(『レ・ヌーヴェル・リテレール』第429号、1931年1月3日、9頁)。

マンガンは、ギュスターヴ・モローのアトリエで学び、フォービズムの画家として知られていましたが、1903年にはラヴェルの肖像画も手がけています(ポンピドゥー・センター所蔵)。なお、ラヴェルはこの曲について、シャルル・ウルモンが第一次世界大戦前のある夜会で演奏した際に、冗談を交えてこう語ったことがあります。「《亡き王女のためのパヴァーヌ》は、亡き王女のために書いた曲だよ。でも、だからといって《亡きパヴァーヌ》を演奏するわけじゃないんだよね!」(『ラ・ルヴュ・ミュジカル』1938年12月号、209頁)。

注5:1925年6月12日のマスタークラスに関する聴講者のメモ(エティエンヌ・ルソー=プロット・コレクション)には、次のような記述があります。

「感情を排して演奏すること。できる限り、水の跳ねる音を模倣しなければならない」。

ディエゴ・ベラスケス(1599-1660)

17世紀頃、ルーヴル美術館所蔵

© GrandPalaisRmn (musée du Louvre) / Michel Urtado

アンリ・マンガン(1874-1949)

オルセー美術館所蔵

© GrandPalaisRmn (musée d'Orsay) / Christian Jean

アンリ・マンガン(1874-1949)

1903年、ポンピドゥーセンター所蔵

© GrandPalaisRmn (Centre Pompidou) / Philippe Migeat

(「モーリス・ラヴェルのマスタークラス #2」につづく)