数珠を自分で修理してみる

前回の記事に引き続き数珠について。

ほつれてしまった略式数珠を自分で修理してみることにしました。

全くの素人が独学でやっておりますので悪しからず。

■使用したもの■

・修理する数珠

・ハサミ

・スーパーX G(手芸用ボンドや糊でもOK。というかこちらの方が本当はいいと思う)

・刺繍糸 お好みの色4m分くらい

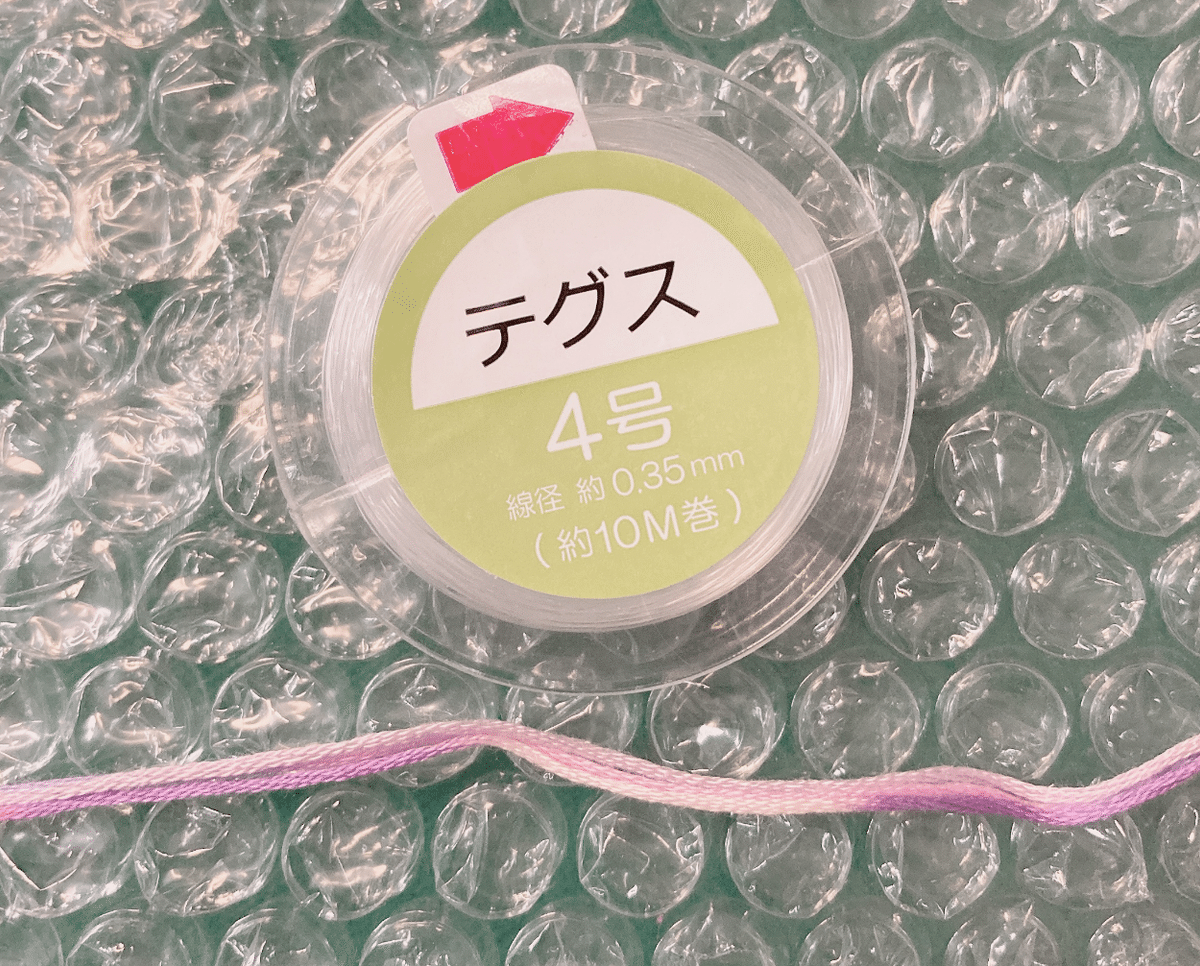

・テグス

・プチプチ (石が転がらないための対策なのでなんでもいいです。お盆とかでもいいかも)

・ダブルクリップ(糸から石が抜けないようにする仮止めに使用。代用できそうなものならなんでもいい)

1.房の中の結び目を切り、分解する

上の画像で見えてる厚紙の部分はそのまま残しておいてください。

結び目を切ったら房を優しく引っ張ります。

房と数珠糸がノリでくっついてることもありますが焦らずほぐすと簡単に取れます。

石と糸を分解した様子。

天玉(てんだま)という小さめの石が入ってます。この位置がわからなくならないようにしてください。分解前に写真に撮っておくといい。

下側の白っぽい糸がほつれてしまった糸。

ボロボロです。

2.糸の準備

元々の糸と比較して刺繍糸三本分くらいな気がするので三本使います。

ちなみにこのミックスカラーの糸は手芸店でミサンガ用に売られていたもの。

(ピンボケ写真すみません)

石に通す糸をまとめて先端をボンドなどでよって固めておきます。針に糸を通すときに唾で先端をまとめるのと同じやつ。

この辺は完成する時に切る部分なので色とか見た目は気にせずとにかく固めておいてください。

写真はありませんが糸の反対側(お尻)はクリップで止めたり、玉結びするなどしてお尻から石が抜けないようにしておいてください。

3.石に糸を通す

石の通し方は上のピンクの線のようにします。

穴が丁字になってる親玉は糸を通すのにコツがいります。

慌てず何度かトライしてるとスッと通ります。

この時やりやすくするためにも糸の先端を固めておいてください。

親玉が通ったらあとは順番通りに石を糸に通していきます。天玉の位置を間違えないように気をつける。

戻ってきてもう一度親玉通す時が難しいです。

ここで便利なのがこのテグス。極細のワイヤーでもいいかもです。

こんなふうに糸にテグスをさします。

糸の先端は固まっているのでテグスは抜けません(固め方が甘いとテグスを引っ張った時にほつれるので注意)

画像のようにテグスを親玉に入れて何度かトライしてると出てきて欲しい穴からテグスが出てくるのでそっと引っ張ります。糸通しの要領です。

このあとボサ玉に糸を通せば石に糸を通す作業は終わりです。

糸が弛まないようにしっかり石と石の間の隙間をなくしてください。

4.糸を増やす

ここで糸を増やします。

石に通した糸は3本ですがさらに5本増やして合計8本にしています。

画像でわかりにくいですが糸の頭とお尻が混ざらないようにしておいてください。(画像ではクリップの種類で分けてます)

糸の頭とお尻を揃えたらボサ玉の根元で結びます。

(画像は試作段階のものなので本数や色が違います)

5.糸を四つ組みに編む

画像の白いクリップは100均で買ったキャンプ用品。固定ができたらなんでもいいです。糸の反対側を固定して『四つ組み(よつぐみ)』という編み方で編みます。これはサイトや動画を上げてる方がたくさんいますのでそちらをご参照ください。

編みやすさのために糸は若干長めの方がやりやすいです。

3cm弱程度の四つ組みができたら結びます。結び目が大きくならないように一回程度でOKです。

この四つ組みができるようになるまで結構時間がかかりました。

太めの紐などで練習した方がいいかもしれません。

6.房に糸を通す

一回結びをした四つ組みを房に通します。

房から出てきたら……↓

四つ組み部分の長さが二本とも揃うように調節して糸を結びます。

房から外れず、かつ房が不恰好にならないように気をつけてください。

結び目を固定するためにボンドなどを塗ります。

7.乾燥

ボンドが乾くまで放置します。

8.不要な糸を切る

ボンドが乾燥したら不要な糸を切ります。

9.完成

できました〜( ´ ▽ ` )

ミックスカラーの糸を使ったので所々色が違って可愛いです。

もっと差し色になる糸があってもよかったかな?

初回だったので改善点が所々ありますがそれは次回にチャレンジしたいと思います。

結論。

自分用の略式数珠なら自分で直せます。(他人のはちょっと自信ない)

私は自分でアクセサリーを作ったりするのが好きな比較的器用な人間なので次も数珠が壊れたら自分で直そうと思います。

房も単品でネットで買えるので房がダメになってもどうにかなるし、好きな石で自作も可能だということがわかりました。

もちろんプロにお願いする方が断然仕上がりはいいはずですが、手作りが好きな方はご自分でやってみてもいいと思います。