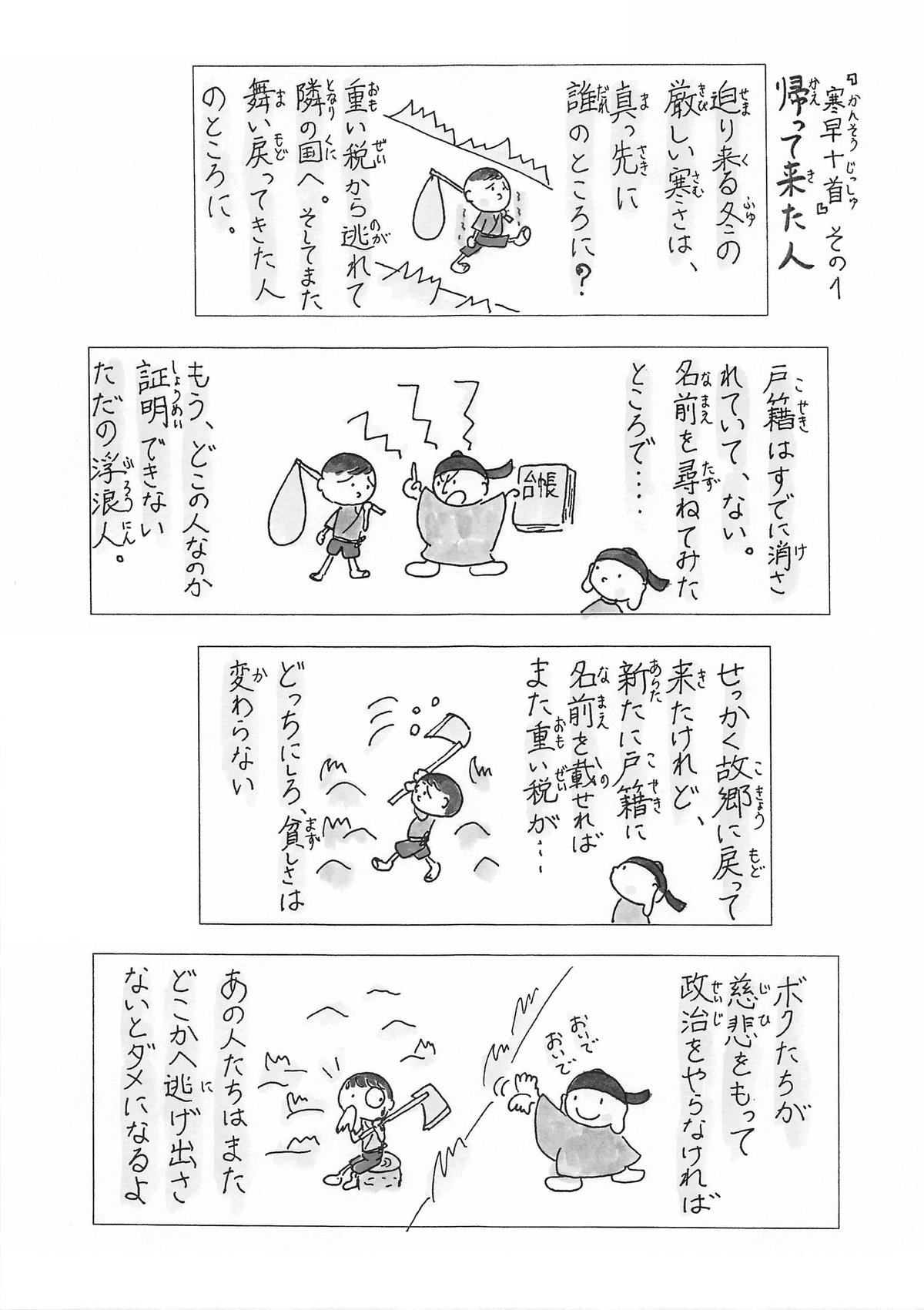

第79回 寒早十首 その1『帰ってきた人』

「平安時代の貧窮問答歌」といわれる、讃岐時代の 10連作『寒早十首(かんそうじっしゅ)』をネタに。今日はその第1作目です。

平安時代といえば華やかな貴族のイメージばかりが思い浮かびます。 しかし道真は都の外で貧困にあえぐ庶民の実態を、まるで映画のワンシーンを見るかのようなリアルさで10連作の漢詩に表現します。 それがここから10回のマンガのネタです。

◆◆◆

税を逃れて他国に逃亡したものの、生活できず戻ってきた人の詩。

10連作のトップを飾るには地味ですが、そこが逆にリアル。

当時は行方不明になると数年で戸籍は抹消されました。 隣国では浮浪人扱い、仕事も簡単には得られませんが、故郷に帰っても戸籍が抹消されており、両方で浮浪人扱いになりました。こんな人たちに対して政治は救済の手を差し伸べてきませんでした。

道真は、ピンポイントで複雑な境遇で困っている人たちにスポットライトを当て「慈悲のない政治」を強く批判します。

「パッと見てわかりやすく不幸な人」を取り上げ、「そこに対応する自分」を詩にすることでわが身の功績を強調することもできたはずです。 しかし、まったくその気配がないところが菅原道真らしいです。

道真は漢詩で、当時の法律(律令制)の欠点を指摘しています。

国を支えるはずの民衆が自分の生活すらできなくなってしまっている。それが国を破綻させている原因だ、と暗に非難しているのです。

私は、「詩」というものはもっと叙情的なものだと思い込んでいました。しかし、道真の『寒早十首』のように、ひとつひとつ法律の条文に則り、政治の不備を批判し、慈悲のなさを指摘していく・・・こんな詩もあるんだと、初めてその意図が理解できた時は鳥肌が立ちました。

◆◆◆

道真マンガ第二部では、これをどうユル漫画で描くか、ずっと悩んでいました。

1か月たっても、1コマも思い浮かびません。

ついにあきらめかけたその時…

アイディアが出ない時の「掟」を思い出しました。

①現場に行く ②実践する ③神頼み

現場は遠くて気軽に行けません。神頼みしましたがアイディアは降りてきませんでした

実践です!

道真サンになったつもりで(?)とりあえず手帳に走り書きで漢詩を書き写してみます。

すると…みるみる目の前に8コマが出てきました。

お~!描ける~!

今回も私の画力の関係で降りてきたイメージの5分の1しか表現できませんでしたが(汗)、興味深い体験でした