【ゲーム感想_05】サンダーフォースV

昔からSTGは好きだけど大の苦手で、特に縦シューは難しくてプレイし続けることすらできない作品が沢山ありました。対して横シューは継続して遊べた作品も多かったのですが、それでも最後までクリアできた作品はごく僅かでした。

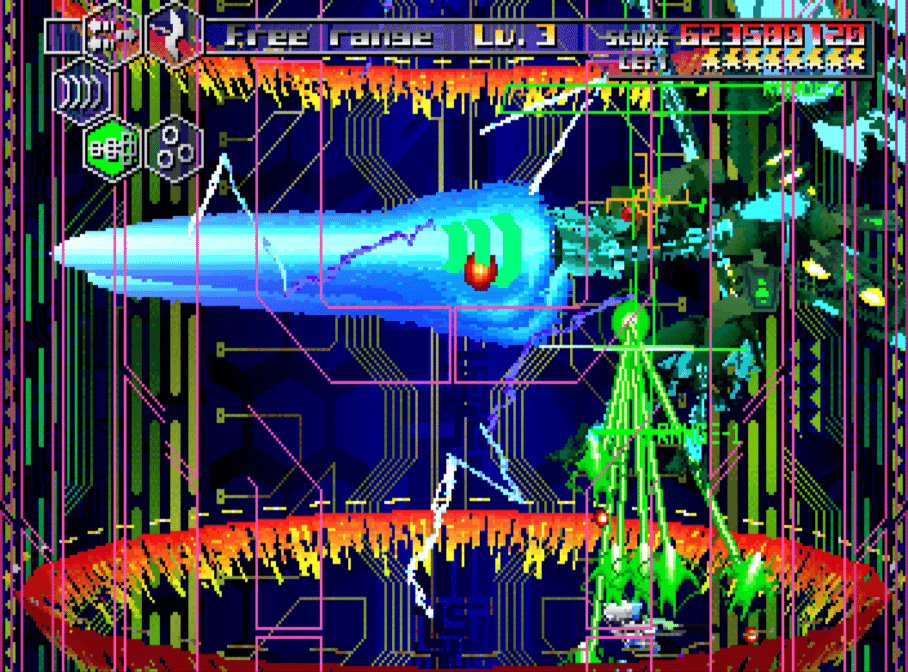

「サンダーフォースV」はそんな、クリアできた僅かな作品の1つです。大味バランスでフリーレンジゲーと揶揄された難易度がへっぽこプレイヤーにはありがたく、練習してノーコンティニューでグッドエンディングを見るまでに成長できました。爽快感を味わえる構成だったのも続いた理由かもしれません。

ですが、ただ難易度が低く取っ付きやすかっただけでプレイを続けられたわけではないと思います。実際に最初はボコボコにやられて、シューター的には簡単でも私にはやはり難しかったわけで。

それでも食らいつけたのはやはり、サンダーフォースVの世界観にどっぷり浸かりきることができたからなのかなと。作品全体の雰囲気にあてられて最後まで続けられた気がしています。

■強くてカッコいい主人公機

まぁとにかく強いですよね。5種類の武器を操って加減速も自由にできて。

中でもフリーレンジの超火力は反則の域。ラスボス含め、ボスが全て溶けますからね。

このプレイヤー機にあるまじき強さのせいでゲームバランスが崩れ、大味なSTGと評価されてしまい、ゲームとしては旧作のサンダーフォース3や同4に劣る評価を受けてしまっています。ですが私としてはSTGとしての面白さ以上に、自分の操縦する機体が反則ばりに強かったのが嬉しかったのです。

しかも接敵すれば超火力。まさに反則ですw

それに自分が強いといっても、ラスボスはそれ以上に滅茶苦茶ですからねw

難易度ノーマルでもラスボスだけは難易度が数段階上がるレベルで強く、初クリアはラストステージまでに大量の残機(とフリーレンジ)を残すのが前提。何度もやられてようやく倒せるほど最後が大変だから、強い主人公機でも納得できる側面はあるのかもしれません。

で、この自機が強いだけでなくカッコいいんですよねぇ。

サンダーフォースVを語る上で外せないのがステージ5のドッキング&大気圏離脱なのですが、今見てももう超めっちゃカッコいい。ポリゴン粗くてチラついていますけど、そんなの全然気になりません。てかコレ見て入れ込めない人は男の子じゃない(暴言)

宇宙に飛び出た後の戦いも、武器は極太レーザーに拡散レールガン。巨大戦艦みたいなのをバンバンぶっ潰して進んで、最後は前作主人公機(!)との1対1のバトルときたもんだ。ステージ5の演出はもうどこからどう切り取ってもカッコよくて、プレイヤーの気分を否が応でも盛り上げてくれるのです。

テンションは最高潮です。これぞ男の子!

STGは今では難しさに挑戦するのが当たり前みたいな風潮ですが、元を辿れば戦闘機に乗って悪いやつを倒したい的な、男の子の憧れからゲームのジャンルとして確立した側面もあります。

カッコいい乗り物に乗って活躍したい、そんな男子の希望を未来SF的な世界観で実現してくれたのが本作なのです。

■世界観を伝えるメタリックサウンド

そんなカッコいい自機を常に盛り立ててくれる楽曲群も本作を語る上では外せません。

STGはアーケードでインカムを稼ぐため1面のBGMは特に力が入っている、というエピソードをよく耳にします。本作は完全なコンシューマゲームですが

stage1のBGM「Legendary Wings」もまた著名な1曲です。

ゲーム進行度と併せて曲展開が変わるのはSTGの醍醐味ですが、その良さを余すところなく叩きつけてくれちゃいます。

メロディアスなギターサウンドが自機の出発を存分に盛り上げてくれますし、後半のサビは後方からの追尾ミサイルを打ち落としながら曲に入り込める構成。ゲームと曲が完全融合しています。これぞゲームBGM、といわんばかりです。

前述のstage5で流れる「Steel of Destiny」も演出を盛り立ててくれるBGMで、ゲーム音楽を少しかじった方であれば知っているほどの名曲。こちらも

作中の演出と曲が見事にシンクロしていてテンションめっちゃアガりますし、ボス戦の一騎打ちでかかるBGM「Duel of top」もまたアツい。

相手が強すぎて最初は聴く余裕ありませんけどw

STGを語る上でBGMは共によく語られるのですが、ゲーム演出とSEを含めた音の親和性が非常に高いのですよね。言葉がどうしても少ないから、画面と音楽で状況を伝えようとしたことで、様々な名曲が生まれたのでしょう。

ただSTGはどうしても難しくて、私などはゲームと曲の親和性を味わう以前に死なないよう必死になってしまい、ゲーム内で楽しむことはできませんでした。しかし本作は難易度が全体的に抑えめだから、ある程度ゲームに慣れてからは世界観や曲を楽しむことにも集中できました。

ともすれば味わうことができなかったであろうSTG BGMの妙を、へっぽこシューターである自分に楽しませてくれたことに何より感謝したいですね。私のゲームBGM観を変えてくれた作品でした。

■男の子の大好きな要素が詰め込まれたゲーム

「サンダーフォースVってどんなゲームなの?」と聞かれたらこう答えています。自機も武装も強さも、敵も景色も音楽も、ゲームも曲も何から何までとにかく男の子の好きなモノがぎっしり詰まったゲームなんです。

そしてその男の子要素をSTGというやはり男子なジャンルで、比較的お手軽に楽しめるから素晴らしい。

ゲームバランスもよく考えられていて、おそらく初心者が最初に躓くのがstage4のボスあたりだと思うんです。ボスは戦闘機⇔人型の可変機で、人型になって中央でバラマキ弾幕→ビット射出してレーザー網目を展開→動けなくなったところを剣でバッサリくるんです。いやもう、どこまで男子の好きな要素を詰め込んでるの!ってw

(そして斬られた)

最初はレーザー避けるのに手間取って剣で両断されてしまうんですが、冷静に攻撃を見ると単調だから理解しちゃえば二度と食らわなくなるんですよ。

すると自分の上達を感じると共に「その攻撃はもう見切った...!」みたいな気持ちにもさせてくれる。この流れもまた「男の子」なんですよね。

他の敵も極太レーザーやブレードだったり、ラスボスも超必殺技みたいなのを持ってたり、敵が攻撃してくるバックグラウンドなんかも全て、とにかく男の子が好きなモノを詰め込んで、それをSTGというやっぱり男子が大好きなジャンルでパッケージングした作品なんです。

ゲーム単体としても大味ではあるけどSTGとして十分面白いですし、BGMだって単体で聴いても十分名曲たり得ます。

けれどそこで止まるのではなくて、全てが同じ方向性を向いて1つのゲームという作品に仕上げてくれたこと。私はそれが嬉しかったです。

そしてSTGが苦手な私でも、その魅力を余すことなく堪能できるバランスであったことにも感謝ですね。STGの新たな魅力、そしてBGMとの親和性を教えて貰いました。RPGが好きな私のゲーム人生観からしてもターニングポイントとなったゲームです。

■作品を完成させる最後の1ピース

そんなサンダーフォースVですが、最後だけは穏やかな要素をもって作品を締めくくります。それがBGMタイトルにもなっている「LAST LETTER」。本作における、最も印象に残るシーンの1つとして有名なエンディングであり、楽曲です。

機械と戦闘だけを表現し続けた作品の中で、優しさだけが伝わってくるエンディングがなぜここまで評価されているのか。

クリアした達成感、曲から伝わってくる優しさ、プレイヤーによって理由は様々だと思いますが、私個人としては「LAST LETTER」から受ける印象が母親だからかなと考えています。

人の手によって作られたGardianが実行したこと。それはメカニカルロジックによる矛盾こそありますが、確かに人類を守る行為でした。人から生まれた存在が無条件に人を護ること。たとえその手段が許されざるものではなかったとしても、すべては護る存在のために実行したこと。

機械の反乱を題材にした作品ではよくある展開で、決して目新しい内容ではありません。BGMだって確かに良い曲ではありますが、曲単体として何かに秀でたものではありません。

パーツだけで見れば何の変哲もない、よくあるエンディングです。

なのになぜ、本作のエンディングがSTGのエンディングとしてここまで有名なのか。それはやはり、このエンディングもまた男の子が求めるものだからなのかなと。

強い戦闘機もカッコいい敵も、激しいギターサウンドも心揺さぶる演出も男の子は大好きです。それと同じぐらい、あるいはそれ以上に、男の子は無条件に自分を愛し護ってくれる存在を求めてしまうものでもあります。

勿論、生物学的な男性が皆同じ感情を抱くわけではありません。ただこの激しい作品の最後に、優しさしかないこのエンディングが見事に調和する理由を考えると、やはりこれなのかなと。

シューティングゲームという言葉をほとんど使えない世界の中で、ユーザが感覚的に好むものを選りすぐりつめ込んだ「サンダーフォースV」。

その最後の1ピースは他の要素とは全く真逆の、しかしやはりユーザの求めるものを捉えていました。

激しさを求める99%の男の子要素と、安寧を求める1%の男の子要素を詰め込んだ作品なのだと思います。

どこまでも男の子に向けたゲームでした。