自分のこと呪術士だと思ってる幻術士 その10 〜初めてのダンジョン中編〜

二人分の足音が、仄暗い洞窟の岩壁に反響していた。

剥き出しになった岩肌を、鉄製のブーツが踏みしめる。押し殺したように控えめで、ややゆっくりとした間隔で一定のリズムを刻む足音だ。一方、柔らかい革靴の立てる音はパタパタとせわしなく不規則で、急に止まったかと思えば、すぐに明後日の方向へと駆け出していく。

「この枯れた木みたいなのは?」

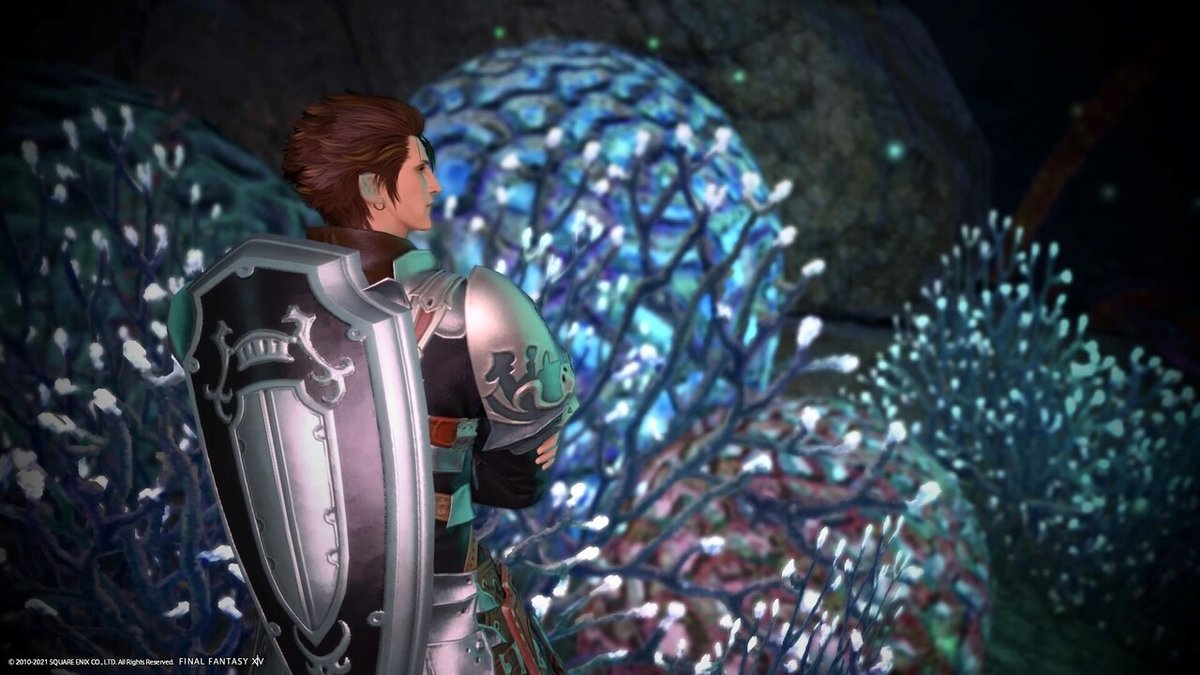

ベハティが岩壁の一部を指さして尋ねる。サスタシャ浸食洞の岩壁は、ぼんやりと光る珊瑚や植物によって所々が青白く照らされていた。

「珊瑚といって、海の中に住んでいる生き物だ」

「何で海の中にあるものが陸にあるんじゃろ?」

「……ここは数時間前まで海だったからだ。海は時間帯によって大きさが変わる。太陽が朝と夕方で違う場所にあるように、海も変化しているからね。今は海が小さい……『潮が引いている』時間だから二人とも溺れずに済んでいるが、海が大きくなれば」

ベンはサンゴが張り付いた岩壁を指でなぞって見せた。

「ここまで水が上がってくる。……海が大きくなることは『潮が満ちる』と言うんだ」

「潮が満ちるっていうのはいつ来るの?」

「正確にはわからない。だがおそらく、今が一番潮の引いた……海の小さい頃だと思う。だとすればあとは満ちてくるだけだ」

息を大きく吸い込めば、潮の香りを纏った冷気が肺の底に溜まっていく。潮の満ち引き。この調査は時間制限付きだ。仮に有力な情報が得られなかったとしても、潮が迫れば深入りせずに戻る道を選択しなければならない。

「海に飲み込まれる前に、手早く調べてここを出るのが我々の目標だな」

「分かった。慎重に、でもサッと調べて帰る。気を抜いてはいかん!あっちも……こっちも……‼︎右よし左よし上よし下よしこの奥も……。うん?」

ベハティが首を傾げる。考え込んでいるのではない。彼女が首を傾げるのは、何かの音を聞き取って耳を澄ませている時だ。ベンはベハティのそばに跪き、低い声で囁いた。

「何が聞こえる?」

「鳥…?羽音が聞こえる…一匹か二匹くらい」

「羽音……巣でも作ってるのか?」

「……あっ⁉︎ベン‼︎」

弾かれたように前へ向き直る。塊になった黒い何かが視界を覆っていた。次いで風を切る音、キーキーという耳障りな鳴き声がまとわりつくように周囲を旋回する。二人の声に反応したコウモリが一匹、暗がりから翼を広げて襲いかかってきたのだ。

コウモリは二人の周囲を高速で飛び回っている。ベンが咄嗟に盾をぶつけるとコウモリは体勢を崩し、逆上して彼に狙いを定めた。ベンの反応が少しでも遅れていれば、コウモリは一番柔らかく血を吸いやすそうなベハティへと飛びついていただろう。

飛び回るコウモリの発した威嚇とも悲鳴ともつかない耳障りな音が洞窟内に木霊する。一瞬の静寂の後、奥の暗がりから複数の羽音が迫ってくるのがわかった。コウモリは群れで行動する生き物だ、と思い出したときにはもう、ベンは周囲をコウモリの群れに囲まれてしまっていた。

コウモリの群れは一斉にベンに群がった。厄介なことに、闇雲に噛みつくのではなく的確に鎧の隙間を狙って牙を突き立ててくる。お世辞にも食事の機会に恵まれているとはいえないこの洞窟で生き抜くために、鎧を身に着けた人間すらも「狩り」の対象としているのだ。

彼女が襲われればひとたまりもないだろう。

見つかれば襲われる。ならば見つかる前に潰さねばならない。

黒い渦となった捕食者たちの注意を引きつつ数を減らそうと満遍なく剣撃を入れるが、剣を振り下ろした腕や肩にもコウモリがへばりついては、わずかな隙間を狙って牙を差し挟んでくる。鎧の内側に流れ出た血が溜まり、剣を振りかぶるたびに血に濡れた手甲がぐしゅぐしゅと嫌な音を立てる。

数は力だ。

皮膚を裂く牙も肉を絶つ爪も、ひとつであれば対処はできる。だが群れを成す相手と相対した途端、それは攻撃の方向も頻度も予測不可能な塊となって襲い掛かってくる。

鎧の隙間から巧みに肌を傷付け、ちろちろと舌を這わせ傷口から血を啜られる感触は怖気が立つほど不愉快だった。無意識に奥歯を噛みしめて苦痛に耐えながら、次々に群がるコウモリが鎧のないベハティに襲い掛からぬよう、剣を強く握りしめ挑発を続ける。

次の瞬間、風の鳴る音がした。潮の香りを纏った冷たい風がベンの背後から吹きつけている。コウモリが立てる羽音よりも鋭く、重い音。圧縮された空気の渦が強い意志を伴って吹き抜けていく。ベンの肩口で、びゅん、という重い風切り音と、コウモリの悲鳴が続けざまに聞こえた。

肩口の隙間から鎧に入り込もうと頭を突っ込んでもがいていたコウモリの身体に無数の切り傷が出来ていた。動揺して飛びのいたコウモリの腹に、間髪入れず剣先が叩き込まれる。洞窟の岩壁に、切り捨てられたコウモリの身体が飛沫をあげて飛び散った。

「全く腹が立つ欲張りコウモリめ、欲に目が眩んだ奴から斬り刻んでやるわ!」

人工的に作られた都市でさえ雨が人と建物を濡らすように、風は路地裏にも吹くように、自然はどこにでも存在する。魔物や蛮族が潜む洞窟の中も同じだ。ベハティは湿り気を帯びた冷たい風の声を聞いた。

声に従い、風の流れに乗せるように魔力を放つ。風は無数のカマイタチとなって、ベンに取り憑くコウモリ達に纏わりついて引き剥がした。風にあおられ群れからはぐれたコウモリに狙いを定めると、ベハティは自分の足元を杖の先で叩く。

叩かれた大地は返事をするように地中をかきわけ、コウモリの真下で隆起する。岩の拳を喰らったコウモリはひしゃげてバランスを失い谷底へと落ちていった。

次にベンの身体に意識を振り向ける。彼の内に眠る自然に呼びかけ代謝を上げ、治癒力を高めた。こうすれば、コウモリがいくら鋭い牙でベンの肌を破こうと血が出るより早く傷が塞がるおかげで吸血することが出来ない。ベンは、欲にかられて油断したコウモリを一匹一匹丁寧に屠ることに集中できるようになった。

ようやく、と言っても実際には数分もしない間のことであった。再び仲間を呼ばれないうちに残りの一匹を片付け、ベハティが無事かを手短に確認するとベンは片膝をついて一呼吸ついた。

ベハティはベンが休めるよう辺りを警戒しながら側に駆け寄る。すると、ベンはすぐに立ち上がり歩き出してしまった。

「もう休まなくていいんか?」

ベハティが不安気に声を掛ける。

「君が治してくれただろ? もう平気だ」

岩壁に張り付いた珊瑚を睨みつけながら、ベンはそう答えた。今はとにかく時間が惜しい。皮膚を滴り手の内に溜まった血の熱さも煩わしかった。

「お前……他に傷は?いやいい、とりあえず脱げ」

ベハティが鎧に手を伸ばす。その小さな手が鎧に触れるより早く、ベンが彼女の手を掴んだ。

「君に診てもらうほど酷くはないよ」

「傷の大きさと深さはそうじゃろうな。だが問題はそこじゃない。失血死するか、血が足りなくて戦いに負けて死ぬか、二つに一つじゃ。確かに今敵が来たらまずいがきちんと処置をすれば少なくとも確実な死は免れるぞ。さぁどっちがいいんじゃ?」

これはベハティが一枚上手だった。目の前に選択肢を用意されると、頭は勝手に思考を始めるものだ。

初めから答えが決まっていたとしても、どちらが良いかを考えてしまう。ベンのような、手よりも頭が先に動くタイプには特に有効な手段だ。

「失血死……? そんなわけ……あっ」

逡巡の隙をついたベハティがベンの鎧に手をかけ、瞬く間に脱がせてしまった。

「答えはわしが決める!!ベンが死んだらわし困るし!!!!おらおら!!」

言うが早いか、肩に下げていた革の鞄から蒸留水と塗り薬を取り出し、テキパキと手当てを始める。

「ほら、これで流して傷を洗え。」

ベンは手当の終わった箇所に清潔な包帯が手早く巻かれていくのを眺めながら、呆気にとられたようにボソボソと呟く。彼にしては珍しい表情だった。

「魔法は……使わないんだな」

ベハティは一瞥もくれずに残りの傷を蒸留水で軽く洗い流し、手製の血止め薬を手早く塗り込むと、ベンの方へと向き直る。その手には小瓶が二つ握られていた。

一つは赤黒く、かすかに粘性を帯びた液体が入っている。

「これはやつらの腹から出た血。一週間前に採って持っていたが、固まっとらんじゃろ。」

「……なぜ凝固しないんだ?」

「唾じゃよ。あいつらは肌が薄く血の通った場所に傷を付けてそこに唾をつけるんじゃ。そうすると血が固まらず、出血し続けるから吸いやすくなる。」

「唾液が……血の凝固を阻害してるのか」

ベンは、知らなかった、と口の中で小さく呟き、小瓶をまじまじと見つめている。ベハティは血の入った小瓶を鞄にしまうと、今度は緑色の液体が入った小瓶を取り出し、包帯を巻いた腕に少し振りかけた。

「それに、治癒魔法では伝染病までは防げんかもしれん。血を喰らうコウモリの何が怖いって、病が恐ろしいんじゃ。魔法が万能なら今頃こんなものは作らんじゃろうて。」

「……そうか。ああ、……そうだ、コウモリを見たのは今日が初めてなんだ。こんなに長く街から離れて暮らしたこともなかった。……私も見識が狭いな」

「ふん……ベンにも知らないことってあるんじゃな? わしも森の外のことには酷く疎い。お互い様じゃよ。あ、そうじゃ! 後でわしがまとめた図鑑を貸してやろう。森の外にいる獣については分からんが、少しは参考になるかもしれんよ!」

「ありがとう……助かるよ」

「こちらこそ。生まれてきてくれてありがとう」

「急に規模が大きいな……」

ベンは深呼吸をひとつすると、肺に詰まっていた空気をゆっくりと吐き出した。焦燥による視野狭窄で自身の損傷を軽視し、彼女まで危険に晒すところだった。コウモリの唾液について知らなかったとはいえ、冷静になってみれば始末書ものの軽率な行為だ。内省しつつ俯いたベンの顔を、ベハティが下から覗き込んだ。

「魔法に頼らずに済む事は薬でも機械でも何でも使って治す。自然の力を借りるということは返さなければならないからな。貸しは少ない方がいい。」

ベハティは持っていたポーションを振って見せた。澄んだ緑色が洞窟内の光を反射してきらきらと光っていた。

「これぞ正しく人の叡智じゃ。再現性があるというのは優れた魔法使いよりも価値があるかもしれんのぅ……そのうちわしら職にあぶれちゃったりして。」

少しだけ液が余った小瓶も鞄に入れてこれでよし、と言ってニッと笑う。ベンは頷くと、手早く鎧を着て立ち上がった。全身を覆っていた熱がひいている。血の熱さではなく、炎症で熱を持っていたことにも気付いていなかったのだ。ベンは少しばつが悪そうに剣を握り直した。

「……?あれ、なんじゃろ?」

彼女が前方の地面を指差している。何やらメモらしきものが落ちていた。

「船長は上物の『赤』ワインがお好き……?」

船長、という言葉を見て二人はピンときた。この洞窟に海賊の一味が身を潜めているとしたら、一体どうやって?

船長は赤が好き、というのは何かの暗号か、もしくは合言葉なのか? 二人は口々に推論を交わし合いながら、この先を更に調査することにした。

「なーんも見つからんねぇ……まぁ、それもそうか。イエロージャケットのもの達じゃって、ちゃんと調べても何も見つからんかったって話じゃし。これは今日は何の手がかりも見つけられんかもね。」

「ああ……ただ、収穫はあったぞ」

ベンは人差し指と中指で紙片を挟んでひらひらさせた。さきほど二人で拾ったものだ。

「ここには確かに海賊がいた。君が見つけたこいつをイエロージャケットに見せれば、彼らも本腰を入れて捜査できるだろう。我々の仕事はここまでだな」

ベンは軽く首を傾げながら笑ってみせた。

「それに、こんな重要情報を持ち帰ったら本部は大喜びだ。海賊船の船長の好物を知っていれば、もう贈り物に悩まなくて済む」

彼は元来、よく冗談を口にする男だ。洞窟に足を踏み入れてから緊張続きだった二人の間に、少しだけ柔らかな空気が漂った。ベハティもベンの緊張がやわらいだのを感じ取り、嬉しそうにしている。

「ねーねーそう言えばこの草ってカラフルじゃない?赤が好きって、まさかこの赤っぽいのを切ったらいいとか、そんな安直なこと無いよね」

「これは珊瑚だから、切ることは出来ないな……。しかし、赤、青、緑……。三色あるのか。……まさかな」

「そいやっ」

ベハティはジャンプして腕を伸ばし、赤い珊瑚に触れてみる。珊瑚は硬かったが、それだけだ。入口や道中で見た珊瑚が、成長期を持て余し大きく育っただけかもしれない。

「やっぱり何もなかった。いや、これで何か起こったらむしろ怖いな。罠かもしれんもんね。」

ベハティがベンの方へと振り返る。ベンが応えようと息を吸い込んだ、その時だった。

潮風の中にほんの少しだけ獣臭さが混じっている。異様な気配に気付いたベハティとベンが同時に振り返ると、洞窟の暗がりから黄土色の大きな何かが躍り出てくるのがわかった。

それは二人の眼前で動きを止め、身を低くして唸り声を上げる。滑らかな毛並みに散った斑点模様、大きく発達した鉤爪。長く伸びた髭を逆立てたクァールが、二人に牙を剥いていた。

後編に続く。

――――――

ベンさん側の中の人(背後霊)です。

今回はサスタシャ浸食洞に突入します。ベハティ大活躍! いままでの日誌だと、どうしてもベハティが子供っぽくなってしまうというか、ベンさんばかりがええカッコになってしまうんですね。それは今までのフィールドが「都市と社会」だったからで、そこから一歩出て「自然」の中に入ってしまえばそこはベハティのホームグラウンド。彼女が頼りになるカッコイイ相棒であることをどうしても描写したかったので満足です。

ダンジョン内の日誌は合作の担当割がちょいと特殊になっています。

ベハティの背後霊:展開構成(下書き)、ベハティのセリフ

ベンさんの背後霊:下書きの清書、ベンさんのセリフ

漫画で言うと「原作」と「作画」が分かれている作品、みたいなものですね。自分は今回「作文」担当です。今までの日誌は作文も全部ベハティ背後霊さん作なので、雰囲気違うのはそのせいです。 自分は「おもしろい展開構成」が超苦手なので、あ~こんな展開の仕方があるんだ……と毎秒感動しながら作文してました。ありがとうございました。

SSはふたりで協力して撮ってます。

ようやくグループポーズの使い方を覚えた!