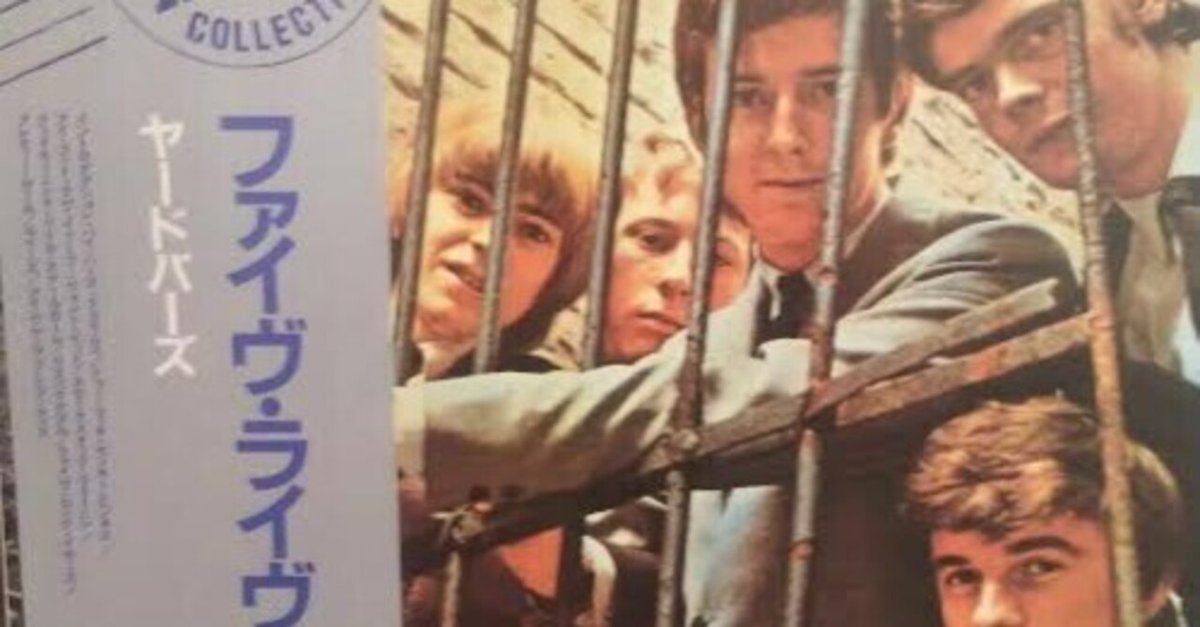

クラプトンは関係ない―ファイヴ・ライヴ・ヤードバーズ

エリック・クラプトンの、プロとしての最初のバンドであったヤードバーズ。そのデビュー・アルバムにしてロンドンのマーキー・クラブでの、1964年3月にライヴ録音されたもの。発表は同年暮れとも翌年1月とも言われる・・・・と、こんなことを書いたって読むほうはつまらぬだろう。今やあまりにも有名なアルバムだ。そういうデータ的なものは簡単に調べられる。今、この画面に正対している読み手としてはウィキペディアには決して載らない情報を手に入れたいだろう―そんな読み手はいるのであろうか、というなかれ。それはつまり、書き手の、このアルバムとの出会いと思い入れである。だから私はこれから、私の中の『ファイヴ・ライヴ・ヤードバーズ』を語るのである。それしかできないし、するつもりもない。当然独りよがりな戯言である。

クリームの稿でも述べたのだが、私が15歳の夏、東京FⅯで放送された番組『サウンド・マーケット』で何日間かの通しでブリティッシュ・ロックが特集された。その第1回目の放送日の最後に流れたのが、ヤードバーズの「ツー・マッチ・モンキー・ビジネス」、そう『ファイヴ・ライヴ』の1曲目である。曲前のアナウンス込みで、である。

高校に入学したばかりの当時、私はロックと言えばビートルズしか知らなかった。中学時代はビートルズの曲を全曲集めることに必死で、他のロックにはまるで関心が向かなかった。高校に入学した後、この頃にちょうどビートルズを全曲集め終わり、では次に何を、とぽっかり空白な状態になっていた。そんなときに、番組が放送されたのである。まさに、計ったかのように。

観客のざわめき。「グッド・イーヴニング」の声。声はバンドの紹介に移り、大きな歓声が沸く。「エリック・スロウハンド・クラプトン」ひときわ大きな歓声。「ファイヴ・ライヴ・ヤードバーズ」の声から間髪入れずにイントロのギターが鳴り響く。この刹那、私の体中の血が沸騰した。逆流したのはバズコックスだったけれど、こちらは沸騰したのである。なんだそれ、なのだが、こういう風にしか表現できない。『サウンド・マーケット』のアナウンサーは、「この演奏こそ、ブリティッシュ・ロックの出発点と呼ぶにふさわしい」と語っていたが、そんな御託は当時の私にはどうでもよかった。ひたすら単純に、興奮してしまった。クラプトンの名前だけは知っていたが、それもどうでもよかった。ビートルズしか知らなかった私のミュージック・ライフ(?)に、たぶん最初の風穴を開けたのが、ヤードバーズだったのだ。まだこの時に私はパンクにも、ブルースにも、出会っていなかった。

この‘音’。これに15歳の私はやられたのだ。

それなのに、私はすぐにレコードを買いに行かなかった。行けなかった。当時の私は気の多いガキだった。欲しいものが後から後から出てくる。高校生のフトコロが寂しいのは古今東西共通であろう。そうこうしているうちに、日本盤の『ファイヴ・ライヴ』―当時はキング・レコードであった―は廃盤になってしまった。

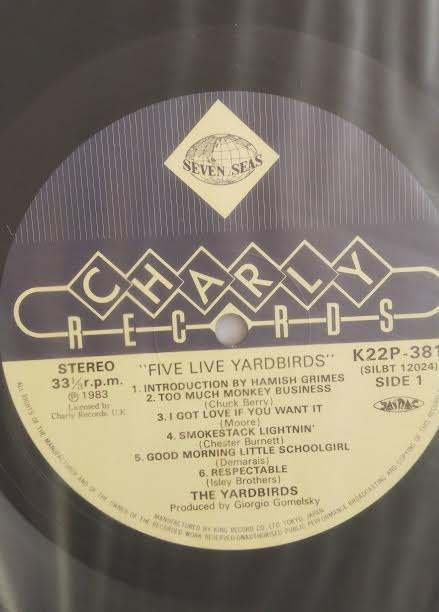

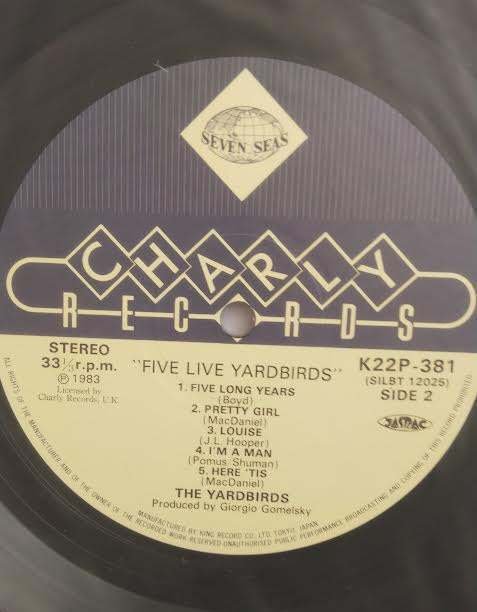

だから「ファイヴ・ライヴ」を最初に手に入れたのは輸入盤であり、高校3年の終わりであった。地元の、今はもうつぶれてしまった中古レコード屋でたたき売りされていたのを買ったのである。イギリスのチャーリーというレーベルのもので、スリーヴは底が抜けそうになっていて、レコードも傷だらけであったが、値段が安かった。記憶が正しければ500円だったと思う。

「まあいいか。ともかくも音が聴ければいい」だが、数十分後、私の声音は憤怒の色に変わった。

「これ、うそっこレコードじゃねえか!」

これだけではわからないから説明を加えなければならない。チャーリー盤にはオープニングの、先に記したメンバー紹介の喋りが、ごっそりカットされていたのである。それだけではない。曲間の喋りもことごとくカットされていたし、4曲目の「グッド・モーニング・リトル・スクールガール」はスタジオ録音に差し替えられていた。こんな改竄、いや改悪リイシュー盤が、当時その内容をリスナーに知らされることなく―マニアは知っていたのだろうが、一般リスナーにはその情報が行き渡っていなかった―堂々と流通していたのである。レコードの前の所有者はさぞかし立腹したであろう。それなのにレコードはノイズまみれであり、さんざん聴きこんでいたことが窺われた。丁寧にではなく、ぞんざいに扱われた、とも言えた。

「こんなんじゃ、500円だってたけえよ!」私は一人喚き散らしていたが、やがてこうなったら何が何でもあのオープニング・アナウンスの入った『ファイヴ・ライヴ』を手に入れてやると心に誓ったのであった。以来、欲求不満を溜め込みながら私は‘うそっこレコード’を聴くことになった。おそらく前の所有者同様の、ぞんざいな扱いをしつつ。やがてスリーヴの底は完全に抜け、セロテープをべたべた貼って補強し、レコードは針飛びを起こしてまともに聴けなくなった。

私のレコード屋巡りに、ひとつの目標が出来た。ちゃんとした『ファイヴ・ライヴ』を手に入れるという目標である。しかし‘ちゃんとした’『ファイヴ・ライヴ』は普通の中古レコード屋で見つけることはできなかった。廃盤専門店にはあった。今もあるのかはわからないが、新宿西口にはその手の店がいくつかあった。大学2年のときだったと思うが、原宿にその名もヤードバーズという名のレコード屋もできた。それらの店にはあった。英国コロムビア盤である。

「おー、さすがにオリジナルはスリーブ綺麗だわい」頭の悪いことを証明する科白である。そんなものはモノによるのである。保存状態によっては汚いモノはいくらでもある。ではそのお値段は、

「・・・・ゼロが、ひとつ多くねえか?」

80年代後半、英オリジナルの『ファイヴ・ライヴ』は、状態にもよるが、当時からして1万円は余裕で超えていた。ミント状態のものは3~4万円を超えるものもあった。大学に進学し、バイトもしていたから買おうと思えば買えたが、その代わり向こう1か月~3か月の飯なり本代は賄えなくなる。そこまでの勇気は私にはなかった。当然、今の世に比して物価は安いという事は考慮に入れていただきたい。あの当時で1万円、もしくは3~4万円なのである。今だって十分高いであろうが、当時の貨幣価値では・・・・である。

「それでも今どきのリッチな奴は、買うんだろうな」私はやがては新たな所有者の元に落ちるであろうレコードを見やりつつ、羨望のため息をついたのであった。

私の界隈にはヤードバーズに興味を持つ人間はいなかった。クラプトンとか、ベックとか、ペイジは常に人気があった。だがヤードバーズとなると、もう遠い、彼ら3大ギタリストにとって過去の1ページに過ぎないとしてまともに扱われなかった。「キース、なんとかだっけ?ヴォーカルの。あれ、イマイチなんだろ?」高校時代、同じ机を並べている奴から、そんなことを言われた記憶が、今の私にはうっすらとある。そいつはヤードバーズをまともに聴いたことがなく、せいぜいツェッペリンの前身バンドという認識だった。まあ私にしてからが、この当時は全然聞いていないに等しいものであったから、ひとのことは言えず、腹も立たなかったのだけれど。

そうこうしているうちに年月は過ぎ去った。日本では一向に『ファイヴ・ライヴ』が再発される動きは見えなかった。半ばあきらめていたある日。大学3年の終わり頃だった。新宿の、普段はめったに入らない中古盤屋の、その軒先をひょいと覗いた時である。

「・・・・これ、帯付き・・・・」

キング・レコードの印の入った盤である。高校1年のときはじめて知って、興奮した時の盤である。

「・・・・まじか・・・・」

それは新品同然の『ファイヴ・ライヴ』であった。帯付きのそれが、ぶったたき同然の扱いで軒先の段ボール箱の中に、放り込まれていたのであった。帯には、ちゃんとオープニングのアナウンスも収録されている旨が記されている。こういう出会いが不意に訪れるからレコ屋巡りに古本屋巡りはやめられないのである。

急いで家に帰り、ターンテーブルにレコードを載せると、あの声だ。「‥‥モスト・ブルースウェイリング、ヤードバーズ」そして始まる「ツー・マッチ・モンキー・ビジネス」

15歳のとき、血が沸騰した思いがよみがえってくる。

「ああ、これなんだよ」

私は、このレコードは大事にしなければならないと思った。レコードを傷つけてはならない。カセット―今の10代の人にわかるだろうか・・・・―にダビングし、レコードは家人の目の付かない押し入れの奥にしまい込んだ。何せわが家人はしょっちゅう家探しをしていて、私の私物でも何でも平気で奪ったり処分したりしていた。油断も何もあったものではなかったのである。その甲斐あって(?)このレコードは35年が経とうとする今も手元にある。

ただ、それからまもなく、日本で『ファイヴ・ライヴ』は正規ににCD化され、買わなくても済んだか・・・・とちょっと腹立たしくはなった。

これほどさように執着し続け、聴きまくったヤードバーズのアルバムは、『ファイヴ・ライヴ』だけである。他のアルバムも、80年代当時何枚か買って聴いたけれど、いつしか興味を失って、今私の中で残っているのは『ファイヴ・ライヴ』のみである。世間一般からすればベック時代の『ロジャー・ジ・エンジニア』のほうが評価は高いのだろう。はたまたペイジ時代の『リトル・ゲイムス』も、ペイジのギター・インスト「ホワイト・サマー」とかキース・レルフ作の「オンリー・ア・ブラックローズ」が入っていて人気があるのだろう。しかし今の私にとってのヤードバーズは『ファイヴ・ライヴ』に尽きるのである。その理由を挙げるなら、『ファイヴ・ライヴ』には私にとってのロックの規範が横溢しているのである。もっと具体的に言うなら、自分の生の感情を思いっきりぶちまけていく感覚が『ファイヴ・ライヴ』には充満しているのである。それは私の好きな他のアーティスト、例えばダムドやバズコックス、ポイズン・アイデアに共通する感覚である。さらに言いかえるなら、『ファイヴ・ライヴ』は私にとってパンクなのである。ダムドやバズコックス、ポイズン・アイデアの諸作と同列に語れるのである。だからヤードバーズの演奏はつたないとか、オリジナルの黒人ブルースマンのフィーリングには足元にも及ばないとか、そんなコメントはどうでもいい。ギターを弾かずにはおられない、歌わずにはおれない感情を叩きつけるここでのヤードバーズがいいのだ。このパッションを感じとれることが、重要なのである。

初めて会ってから40年。今も私は『ファイヴ・ライヴ』を聴く。あの頃のように遮二無二聴くことはなくなってはいるが、やっぱりかっけーと思う。ここでのヤードバーズのパッションは美しいと思う。そう思えるうちは、私もまだ大丈夫なんだろうなと思う。

ところで、最初に買った英チャーリー盤は、日本盤を買ってから数年して、地元の中古レコード屋に売り払った。こんなボロボロなレコード、引き取ってくれいないだろうな、まあいい。拒絶されたら処分してくれと言おう。そう思っていたら、なんと引きってくれたのである。値段は二束三文そのものだったが、ともかくも売れた。『ファイヴ・ライヴ』だから売れたのか。しかし‘うそっこレコード’だぜ?私のアタマを暫く?マークが消えることはなかったのであった。

もう1曲、貼り付けておきたい。このがむしゃらさとクールさの同居。文句なし。