そこにいるのは、原作の「魂」のたしかな継承——実写ドラマ版『走馬灯のセトリは考えておいて』の雑な感想

(ネタバレあり)「走馬灯のセトリは考えておいて」という小説があります。SF作家・柴田勝家先生(@qattuie)(こういうペンネームなのです!)の短編です。この作品が、2023年11月11日、フジテレビの土曜プレミアム『世にも奇妙な物語’23 秋の特別編』で、同名の実写ドラマとして放映されました。演出は岩田和行さん。多くのドラマを手がけてこられたベテランの方。脚本は嶋田うれ葉さん。こちらもNHKの朝ドラの脚本経験もある実力派です。

普段ドラマはほとんど見ない人間ですが、原作未読の状態でこの実写ドラマを見て、一気に惚れ込みました。その後すぐに原作も読んで、そちらも大好きになりました。柴田先生の他の著作も大人買いして、少しずつ読んでいます。

本稿では、実写ドラマ版のほうについて、原作にも少々触れながら雑な感想を記していきたいと思います。

なかなか時間が取れず、放映から4ヶ月以上も経ってからの公開となってしまうことをお許し下さい(ドラマ自体は今でもFODで視聴可能です)。また原作、実写どちらについてもネタバレだらけの記事なので何卒ご注意下さい。もし間違いなどありましたらご指摘下さい!

まえがきにかえて:「原作改変」された実写作品を扱うことについて

本稿が題材としている実写版『走馬灯のセトリを考えておいて』は、原作小説からかなり改変された作品です。細かい所だけではなく、ストーリーやキャラクターにも大きな改変があります。実写版と原作は、別の物語と言ってもよいかもしれません。

自分は先に実写版を見てしまったので、本稿はどうしてもそちらに引きずられがちなところがあり、もしかしたら原作派の方のご気分を害してしまうような記述になってしまっているかもしれません。その場合は本当に申し訳ありません。もし自分が原作を先に読んでいたら、また違った感想を持ったことだろうと思います。

それでも、そのバイアスを認めたうえで、自分はこの実写版には原作の魂が確かに受け継がれている、と感じました。

実写版と原作は確かにかなり違う。

でも、実写版から原作へのリスペクトは決して喪われていない。

実写版は、実写ドラマという媒体に最適化された、最高の部類の映像化である、と思えたのです。

これはあくまで自分の感想であって、原作者の柴田先生が本当のところどう思っておられるかはまた別の話ですが、幸いにも柴田先生はご自身のアカウントで「要素を全て拾ってもらえたことは喜び」とスタッフに感謝しておられて、ほっとします。もちろんそうは言っても歩み寄るご苦労は双方皆無ではなかっただろうと想像しますが、ファンとしても柴田先生が実写化に一定の満足を示しておられると信じたいところですし、きっとドラマ製作陣も誠意ある対応をされていたのでしょう。

ぽつぽつ話すけども、まず「走馬灯のセトリは考えておいて」ドラマ化にあたって関わってくださった出演者、スタッフの方々に厚く御礼申し上げねばな……。ワシは作品の提供しかしとらんが、多くの人々が楽しんでくれる姿はこっちも我が事のように嬉しきものじゃ

— 柴田修理亮勝家 (@qattuie) November 11, 2023

ありがたきこと……!ドラマとしての尺、難しかったやもと思いながら要素を全て拾ってもらえたことは喜びにて!また小説ならではのものも届けたいですな!

— 柴田修理亮勝家 (@qattuie) November 11, 2023

この記事を書いた元々のモチベーションは、実写版の好きなところを書いて残しておきたい、特に巧いなあと思った改変について書いておきたい、というものでした。もちろん、その改変部分がもやもやする、原作のほうが良かった、という方もきっといらっしゃると思いますし、それを否定するつもりは毛頭ないです。この記事自体、客観的な考察や解説ではなく、あくまで一人の視聴者のきわめて主観的な感想にすぎません。

誤解しないで頂きたいのですが、実写と原作の優劣を論じたいわけでは決してありません。むしろ小説は実写では絶対に到達できない世界を濃密に描ききっていて、自分にも原作のほうが好きという部分は何カ所もあります。でも、そんな原作の素晴らしさについてはすでに多くのブログや書評が出ているので、あえて本記事では深掘りしなくてもよいかなと。一方で、実写の良い所を述べている記事はあまりない気がするんですよね。

このタイミングで、実写ドラマの原作改変部分を扱うこの記事を出すべきか、正直迷いました。でも、あえて両者は別物とみなしたうえで、こんなにも巧みに実写ドラマ化できた例もあるのだ、という一例を示したいな、と。特に本作は「原作改変そのものの功罪」がまさに作品自体のテーマに内包されている。なんとなく、そう思いました。それで、この記事を書くことにしました。

1. 実写と原作の設定を比べてみる

最初に、実写版と原作の設定で異なっている部分をざっと見ていきます。

1.1 キャラクター設定

まず、驚いたことにキャラの名前が違いますね。

原作:小清水イノル、小清水アキヒロ、柚崎碧、品川アンナ(Anne)、黄昏キエラ、ラルフ

実写:小清水イノリ、小清水明宏、柚崎碧、杏、黄昏キエラ

あえて主人公の名前をイノルからイノリに変えて来ていることから、明確に「あくまで一種の〝翻案〟であり、原作とは違う作品世界における話」であることを宣言してきてるように感じます。原作そのままの映像化はそもそも無理があると早期に悟った脚本家さんの英断かもしれませんね。原作派にとっても、こうすることで原作と実写をある程度切り離して扱えるのは利点かもしれません。

父親の名前の違いは、単にコンソール上のアカウント名だからなのか、本名自体が違うのかは謎です。ただ父は平成生まれと思われるので、本名は漢字表記の可能性が高そうです。なお「父親がライフキャスターで自分自身をプログラミングした」というのは実写独自設定です。

原作に比べ、実写はイノリと父との関係性の描写が多いです。またイノリが「父を廃棄処分しようと思っていた」というのは実写独自設定です。父の事故の経緯も異なります。

品川アンナ(芸名:Anne)/杏は名前だけでなく立場も大きな改変ですね。原作ではAnneは売れ悩むアイドルで、別にVtuber(黄昏キエラ)ではありませんでした。そしてまた、彼女の悩みも、死因も異なります。

原作では「キエラ=Anne」というイノルの推測は誤解であり、キエラはあくまで碧がアンナの死後にアンナをこの世に残そうとして生み出した存在にすぎませんでした。一方、実写ではその推測は「真」です。杏は黄昏キエラの中の人(いわゆる魂)であり、杏の死後に碧が引き継ぎます。「黄昏キエラは二人いる」は実写独自設定です。

つまり、原作のキエラは「Anne自身の模倣」、実写のキエラは「杏が演じたかったキエラの模倣」。実写のほうが抽象度が一段上がっています。

実写には犬(ラルフ)が出てきません。尺に納めるために削ったのでしょう。

実写の碧は、原作のような少しやさぐれた感じやいたずらっぽさは抑えられ、上品な老婦人として描かれています。ラストライブで杏のことを匂わしたりもしません。原作のアンナへの想いも実写では控えめなトーンになります。また後述しますが、時代設定と年齢もやや異なります。

原作の碧は、「ライフキャストに碧の要素を取り入れた折衷案」というイノルの提案に同意しています。一方で、実写の碧はコンソールデータの使用を頑なに拒み、イノリもそれを確約しています。手を合わせる/重ねる癖も、原作では碧自身が「悪巧み」を思いつきますが、実写ではイノリが気づくまで語られません。実写の碧が原作と同様にある種の賭けに出たのか、それとも本気で癖を入れてほしくなかったのかはわかりませんが。

キエラのキャラ設定も原作と実写では少し違います。原作ではセロリが嫌い、実写ではハーブティーが嫌い。原作では病的な歌声とされていましたが、実写では七海うららさんによる、誰にでも好かれる歌声になってますね。

1.2 世界設定

原作では一般にライフキャストはデジタルアバターのみ。アキヒロの人工体(物理的な実体)はオーダーメイドの高価なものであり、家の外への帯同は条例で禁止されています。またライフキャストにはコンソールへのアクセス権はないので、アキヒロはキエラのラストライブを見ることもできないようです。

一方、実写では冒頭の田中親子からもわかるように、ライフキャストは一般的に物理実体を持っており、自由に外出も可能なようです。明宏は一人でライブに参加できており、原作以上にライフキャストが実生活に溶け込んでいる世界といえます。

SF特有の小難しい設定を、いわゆる説明台詞なしに自然に導入する演出は見事です。特に、原作では地の文で説明されていたライフキャストやコンソールといった技術を、現物を見せることで理解させる手法がとてもよい。直感的なUI自体が秀逸だからこその芸当です。ライフキャストの仕上げ作業シーンやキエラが見せた碧の仕草にイノリが気づくシーン、台詞が一つもないのにカット割りとBGMだけですべてを雄弁に語っているのが素晴らしいです。

1.3 年代設定

実写での年代設定がはっきりしている柚崎碧を軸に、両者を比べてみます。括弧内は碧の年齢です。実写のほうは、イノリのアシスタントが表示したテロップを元にしています。若い頃の碧の年齢はエンドロールで把握しました。原作の年代は碧とアンナの生年1995年から外挿しています。

<原作>

1995年(0歳):柚崎碧誕生。品川アンナ誕生。

2010年(15歳):碧とアンナ、高校の同級生。

2012年(17歳):碧、大学進学時に上京。

2014年(19歳):碧、大学を中退。Anne、アイドルデビュー。

2015年(20歳):碧、アンナが伸び悩んでいることを知り、二十歳の頃に芸能事務所に就職。大学も辞める。

2017年(22歳):アンナ、自殺。碧、事務所の社長が持ってきたバーチャルアイドルの話に、嫌味のつもりで飛びつく。

2029年(34歳):碧、芸能事務所を退所、広告代理店の企画部門に勤める

2045年(50歳):イノル、誕生(父アキヒロ、40歳前後)。

2046年(51歳):碧、アンナの墓参りの帰りにコンソールを入れる。

2057年(62歳):キエラのことが40年前の文化を紹介するチャンネルで扱われ、碧が視聴

2062年(67歳):イノル(17)の父アキヒロ、死亡。

2069年(74歳):3月20日、碧に余命宣告。

2070年(75歳):碧、ライフキャストに小清水イノル(25)を指名。

<実写>

1998年(0歳):8月12日、誕生

2015年(17歳)頃:函館市汐首高校卒業後、200■年に上京、泉蹊短期大学に進学(上京年はテロップの間違い?)。大学1年時に中退。

2018年(20歳):その後、様々なアルバイトを経て20歳の時に、株式会社v-lab projectに就職。

2021年(23歳):杏が死亡(回想シーン)

2023年(25歳):黄昏キエラ、Virtual Music Show 2023にゲスト出演。夏の思い出の曲はフェスでみんなで歌った『茜光』。年明けのフェスの話題。新曲『Seventh Heaven』を披露。

2033年(34歳):その後2020年、34歳の時に株式会社VTアドに勤務(転職年はテロップの間違い?)

2063年(65歳):イノリ、進路のことで明宏と大ゲンカする。明宏、事故死。

2065年(67歳):コンソールの埋め込み手術を完了。コンソールの使用状況に問題なし。

2073年(75歳):ライフキャストに小清水イノリを指名(演出の岩田さんによると「50年後」という設定)。

実写はテロップに間違いがあるようで、Twitterで指摘しておられる方も。

1998年生まれなら、2020年時点で34歳ではなく22歳では……?

— 木原 集榎 (@K_Syuuka) November 12, 2023

回想シーンは23歳=2021年っぽいから、このプロフ文のほうが誤りなのかも。#世にも奇妙な物語#走馬灯のセトリは考えておいてhttps://t.co/Fg8LGWNtH2

全体的に実写のほうが年代を後ろ倒ししていますが、これは原作刊行年が2022年、実写ドラマが2023年という違いも影響している気はします。ちょうどVtuberとしてのハイライトを放映時と同じ2023年に持ってきているのかもしれませんね。

ここまでは主に設定の違いについて述べてきましたが、意図的に原作とは異なる作品世界を紡いでいるような印象を受けます。以降ではストーリーにおける改変部分を通じて、実写版の魅力について見ていきたいと思います。

2. 何か遺せたか後ろ眺めて——父、碧、杏が遺したもの

原作には複雑で豊穣な人間関係が描かれていますが、実写版はその中から、特に父娘の関係性をピックアップして丁寧に描いています。

この、父娘へのフォーカスという改変、かなりの英断だったと思っています。

30分という非常に短い尺の地上波ゴールデンタイム番組。盛り込める要素はどうしても限られてしまいます。基本的に一人で世界に没入する小説と違い、この番組はお茶の間で家族と一緒に視聴するケースも多いはずです。父・明宏と娘・イノリとの関係を一本の縦糸にすることで、世代を超えた共感を誘起することに成功しています。

そして、特に秀逸だと思うのが、「死」をめぐる関係性です。

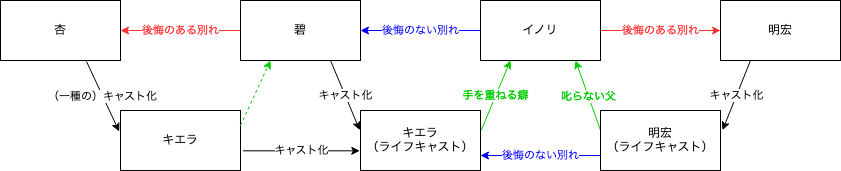

わかりにくい図ですいませんが、この作品に登場する関係性を図示すると、こんな感じになるかな、と思います。そして、ライフキャストが死による別れを引き延ばすテクノロジーである以上、本作品はたくさんの「死別」で構成されています。

生者同士の通常の別れと違って、死別には「遺された者」と「先に逝く者」という、決定的な非対称性が存在します。想いのベクトルは生者から死者という一方的なものとなります。

そして遺された者にとって、死による別れは必然的に2種類に分けられます。

後悔のある別れと、後悔のない別れ。

赤い矢印は、後悔のある別れ、青い矢印は、後悔のない別れです。

この生者→死者というベクトルを描くうえで、「碧→杏」、「イノリ→碧」というペアに加えて、実写版が「イノリ→明宏」、「明宏→キエラ」を新たな、しかもかなり太い柱としているのがすごく面白いです(このベクトルは原作にもあるのですが、実写では非常に強められています)。さらに、それに呼応するような死者→生者というアンサーも仕込まれているように思います。

以下の段落では、これらの矢印について考えてみたいと思います。

2.1 碧→杏、イノリ→明宏:後悔のある別れ

まず、図の中の2本の赤い矢印の説明です。

作中で碧は、言い争いの直後に亡くなった杏に対してずっと後悔の念を抱いています。碧のそのエピソードは、イノリの境遇と完全に呼応します。イノリもまさに、父と喧嘩別れしたまま父を喪った経験を持つからです。謝ることもできず、さよならも言えない別れ。それを抱えて生きていく人生。碧とイノリは、二人とも心のどこかでずっとそれに囚われていて、ちょうど対のような形になっています。

「生き残った側って、もう謝れないのが辛いんだ」

君と繋いだ手も解けたまま

さよならも言えなかった

2.2 イノリ→碧、明宏→キエラ:後悔のない別れ

次に青い矢印です。

作中では2回の弔いの場面が描かれます。一つはガラスの棺に横たわった碧の弔い。もう一つはバーチャル葬ライブを行ったキエラの弔い。それらに立ち会ったイノリも明宏も、納得して死者を見送ることができていました。これは後悔のない別れであり、赤い矢印で示される後悔を伴った別れとは対照的です。

2.3 彼岸に糸を繋ぐ:ライフキャスト化という技術

黒い矢印はライフキャスト化を表しています。人の死が辛いのは、残された者が喪失を抱えてそれでも生きていかないといけないからです。たくさんの後悔や寂しさ。もう一度会いたいという、叶わない願い。断絶の向こう側に手を伸ばしたい気持ち。その想いこそがまたライフキャスト技術発展の原動力でもあります。黒い矢印によって、赤や青で表された「死者への想い」に応える存在としてのライフキャストが誕生します。

つまり人は技術を進歩させる度に、死との向き合い方も進歩させてきたということだ。死という永遠の断絶を少しでも緩和し、彼岸に糸を繫ぎたいという願い。

2.4 キエラ/碧→イノリ、明宏→イノリ:残された者に託された「魂」

死者は本来、物言わぬ存在です。生者から死者への想いはいつも一方通行です。ですが、この作品の世界では死者はフィードバックを返すことができる。そう、ライフキャストならね。

図中の緑の矢印、死者から生者に向けられたベクトルがそのフィードバックに相当します。といってもさすがにそれは、本当に死者からの働きかけではありません。あくまで、故人が存命中に「後に遺そうとしたモノ」です。それがキャストを通じて死後も提供され続けているのです。

遺そうとしたモノ。

それを生者が受け取った時、生者はそこに「魂がある」と感じる、のかもしれません。

たとえば碧からイノリへの緑の矢印は「手を重ねる癖」です。イノリは碧に頼まれ、碧の要素をキエラのライフキャストに含めないようにしました。それでもキエラのライフキャストはライブ中に手を重ねる仕草を見せ、イノリがハッとする場面がありました(映像化ならではの素晴らしいシーンで、自分は大好きです)。碧は原作と違い、キャストが碧の癖を継承する可能性について、それほど信じていないように見えます。むしろ本気で癖を継承させたくなさそうな気もします。それでも、碧はこんなことを言います。

碧「それに、私はあると思う——魂。あなたのお父様にも」

原作と違い、碧が本当に「ライフキャストが癖を受け継ぐ」と思っていたかどうかはわかりません。ですが、結果として、それは受け継がれた。ように見えた。それが碧の言う「魂」なのかなと思います。

かつて碧は杏に「自分らしさなんて要らない」と言い放ち、杏を傷つけたまま喪いました。その言葉を彼女はずっと後悔してきたのだろうと思います。そして杏の「自分らしさ」——屈託のなさや朝が苦手なところなどをキエラに実装していきました。「自分らしさ」は「魂」と言い換えてもいい。そう考えると「手を重ねる癖」はまさに碧の「自分らしさ」「魂」そのものなのかもしれません。

2.5 明宏がイノリに遺したかった、優しい父親としての自分

こうして、青の矢印で表される死者への想いに、ある種の擬似的なアンサーが与えられた。少なくともイノリはそう信じた。そしてこの経験からイノリは、青い矢印だけでなく赤い矢印にもそれが起こりうることに気づいたのかもしれません。

それが、明宏からイノリへの矢印、「叱らない父」です。

イノリは、生前の父とは明らかに違うライフキャストの父を疎ましく思っていました。廃棄処分の書類にサインするほどに。父は偽物であると感じ、そのままライフキャスト全般が偽物の人形だという想いを抱いていました。

原作のイノルもまた「父が自分を責めない」ことに疑念を持ち、同様に父のライフキャストを偽物と感じるようになりますが、キエラのことを生き生きと語る父を見て、魂があるのかもと思い始めています。しかし実写版のイノリはこの時点で、まだ魂の実在を信じていない。碧に言われても、まだ信じ切れていないようすです。

実写版の父は「責めない」だけでなくあらゆる面で娘に甘々になっています。そして、実写独自の改変である「父はライフキャスターであり、自分自身をプログラミングしていた」という設定が、ここへ来ていきなりすごい破壊力を持ち始めます。

何をしても叱らない明宏のライフキャストは、生前の明宏がイノリに遺したかった姿なのではないか。あえて、厳しい部分を削って優しい要素だけを「意図的に」遺したのではないか。

もしかしたら生前の父は、イノリを叱るたびに自己嫌悪を感じていたのかもしれません。ちょっとした口喧嘩で家を出てしまうほど、普段からイノリとは仲が良くなかったのかもしれません。死ぬ間際にも大喧嘩をしてしまった彼は、彼女を頭ごなしに叱ってしまったことを後悔していたかもしれない。

そして、自分の亡き後の彼女の幸せを祈るとき、ただにこにこと見守ってやりたい、と考えていたのかもしれません。それが、明宏が遺したかったものなんじゃないかな。

何か遺せたか後ろ眺めて

そして、遺された想いを受け取ったイノリはようやくライフキャストとしての父を受け入れ、後悔を完全には消せないとしても、前を向いて歩いていけるようになったのかもしれません。

こうして、赤い矢印、青い矢印で表された、生者→死者への想いのベクトルは、緑の矢印によって再び生者に返されることになります。

「後に何かを遺す」というフィードバックを、父親がライフキャスターだったという新設定によってより強固な形で突きつけてくるこの改変部分が、自分は大好きです。

2.6 その人が生きた証に、僕らは「魂」を見いだす

死者から生者へのループは別に、ライフキャストの専売特許ではありません。ライフキャスト技術がまだ実現していない現代でさえ、実は普通にある、と思ってます。

亡くなった方の残した言葉や文章、物品やエピソードから、その方が遺そうとした何かを感じること。誰しもきっとあるのではないかと。

それも一種の「魂」なのだと思います。

その人が生きた証、そこに僕らは「魂」を見いだすのかもしれません。そして、その営みを極限まで押し進めたのがライフキャストという技術。

なお、物語では杏→碧へのフィードバックは陽には描かれていません。ライフキャスト技術がまだなかった時代の話、2020年代の出来事なのでしょうがないのかもしれません。特に杏は、まさか自分がそんなにあっけなく死ぬとも思っていなかったでしょうから、後に遺すものを用意していたとも思えません。ですが、何かしら杏の魂を碧が実感する機会があってほしい。そう願わずにいられません。

ちなみに原作では旅立つ碧を死者達が最後まで見送る、と解釈できるとてもエモい場面があります(『帰り道ラ・スール』をめぐるシーン)。あの死者達の中にアンナもいたのかもしれませんね。

3. 魂の実在は誰もわからない、「なのに人は信じようとする」

それにしても、「魂」ってずいぶんスピリチュアルな話をしてるな、と思う方もおられるかもしれません。もちろん、Vtuberの中の人のことを「魂」と呼ぶネットスラングと掛けていることは承知のうえです。魂だのなんだのって、SF的にどうなんだろうか?

この問いに対し、自分はこう答えたいと思います。——この作品は魂が実存するかどうかを描いているのではない。「魂の実存を信じようとする行為そのもの」を描いているのだと。

実写ドラマ中盤で、イノリと碧はこんな会話を交わします。

イノリ「どんなに完璧に作ったところで、そこに魂はない」

碧「魂……」

イノリ「(自嘲気味に)なのに人は信じようとする。愚かな生き物ですよ、人間なんて。それでも、柚崎さんはキエラのライフキャストを作りたいですか」

そして終盤でのイノリとキエラの会話はこうです。

イノリ「でも、確信しました。ライフキャストには、魂がある。……もちろん、父にも。あなたが証明してくれました」

キエラ「それはうれしいわ」

キエラの手を重ねる仕草を見て、イノリは「魂がある」と確信するに至りました。

でも。

だからといって本当に魂があるかどうかはわからない。

証明してくれた、と言っても証明になっていない。イノリがそう思いたがっているだけかもしれません。自分はこの物語の語り手を完全には信用していません。現にキエラは、イノリの言葉を正しいとも間違っているとも断じていません。ただ、イノリの言葉を「うれしい」と述べているのみです。

結局、魂があるのかないのか、結論は出ていないんです。そもそも、生きている人間だって、魂があるのかどうか。お馴染みのスワンプマン問題です。

「なのに、人は信じようとする」。そんな愚かな生き物に、イノリもとうとう加わってしまった。ドラマ中盤では自嘲気味に言っていたイノリですが、終盤になってみるとこのセリフがまったく違って聞こえてくるから不思議です。

人は信じようとする。魂の実在を。

ふとした仕草に。叱ることのない父親に。

遺された言葉に、書かれた文章に。

魂なんてあるのかどうかもわからない。なのに、人は信じようとする。そこに故人の何かを見いだそうとする。

その営みは、とても美しい。そう思います。

そんなとても美しい営みのことを、人は「祈り(イノリ)」と呼ぶのかもしれない。

そして、魂があると信じるのであれば、その人にとっては、魂はあるのだ。そんな死生観があってもよいかもしれません。

ちなみに原作も、魂の実在を予感させる一文で終わります。また短編集に本作と一緒に収められている『クランツマンの秘仏』という作品はまさにこの点に鋭く斬り込んだ作品であると感じました。

4. 誰そ彼Qui est là——誰何とバーチャルとパラレルシンガー

4.1 「そこにいるのは誰ですか?」に込められた思い

作中の登場人物のなかでもひときわ印象的な「黄昏キエラ」という名前。一見よくあるVTuber的なキャッチーなネーミングですが、実は本作のテーマにつながるとても深い意味を持っている名前です。

「黄昏」は「誰そ彼」、たそがれ時に薄暗くなって相手がよく見えない状況で、「誰だ、あれは」という古語ですね。そして「キエラ」はフランス語の «Qui est là?» —— 英語でいうと”Who is there?”、つまり「そこにいるのは誰ですか?」なんだろうな、と思ってます。

ちなみに「世にも奇妙な物語」公式アカウントさんも、ひっそりこの名前の秘密をつぶやいておられました。無粋なツッコミですが、«Qui est-il?» は「彼は誰ですか?」であり、文字通り「誰そ彼」そのものになっていますね。この解釈も好きなんですが、これだと読み方が「キエラ」にならないので、自分は «Qui est là?» 説を推します。

誰そ彼 Qui est-il?#世にも奇妙な物語#黄昏キエラ

— 「世にも奇妙な物語」公式アカウント✨😎 (@yonimo1990) November 11, 2023

実は原作では、キエラの持ち歌『帰り道ラ・スール』の落ちサビに「そこにいるのは誰ですか?」というそのものずばりのフレーズがあるんです。本文中でも印象的なシーンに登場し、作品自体のエピグラフにもなっていることから、非常に重要なフレーズであると思われます。

そこにいるのは誰ですか?——すごく意味深な言葉です。

父のライフキャストの中にいるのは、父の魂なのか。

キエラというVTuberの中にいるのは、杏なのか。碧なのか。

キエラのライフキャストの中にいるのは、碧の魂なのか。

そこにいるのは、「偽物」ではなくて、「本物」なのか。

VTuberというかりそめの姿の中に、中の人の「魂」を見いだそうとする行為はそのまま、ライフキャストの中に「魂」を見いだそうとする行為に重なります。

そこに魂がいる、と信じる気持ち。一種の祈り。

前節でも述べたそんな誰何がそのまま名前になっているキエラさん。素敵な名前ですよね!

4.2 七海うららさんの起用——リアルとバーチャルの界面を超えて

さて、劇中の黄昏キエラ役には、VTuberでもありリアルでも活動されている「パラレルシンガー」、七海うらら(@773urara)さんが起用されました。

この配役、見事だったと思っています!

まず普通に曲がすごくいい。1000万人のファンがいたというキエラにふさわしい、誰にでも好かれるキャッチーな楽曲。

曲がいいVTuberなんて世の中にはたくさんいます。でも七海うららさんには、他のVTuberにはない決定的な特徴があります。それは、「リアルとバーチャルを行き来するパラレルシンガー」であるということ。本作におけるVTuberの、あるいはライフキャストの、肉体と魂という二元論。「キエラが二人いた」という事実。まさにこれらを体現したようなコンセプトの方が文字通り「キャスト」を務められるという奇跡。

『茜光』のジャケットは実に象徴的です。鏡像のように向かい合ううららさんとキエラ。そのままこれはリアルとバーチャル、生者とライフキャスト、碧と杏……いろいろな関係性を思い起こさせます。そういえば実写版では、若い頃の碧(黒髪ロング)は青系の服で、杏は黄色い服なんですよね。ドラマのスタイリストさんの丁寧な仕事ぶりを感じます。

また『茜光』の歌詞には、むしろ原作に対する解像度の高さを感じます。「糸」のモチーフや、夕暮れに——人生の黄昏に別れても、きっとまた出会えるというメッセージ。

逆に、こちらは実写版うららさんの茜光MVなのですが、ちゃんとキエラの——碧の手を重ねる癖を再現してくれているのが、じーんと来ます。服装も全体的にうららさんの青を基調にしていますが、左右のネイルにうららさんの青とキエラの黄色を配してくれている。そういう細かいところも、非常に嬉しいですよね。

そして2/17に発表されたうららさんの新衣装は、なんと黄昏キエラの色違い、茜光ジャケ写と同じ衣装! キエラ経由でうららさんの大ファンになった自分にとって、こんなうれしい計らいはありません。なんか、キエラの魂がうららさんの中に生きている、そう感じるんですよね。碧の手を重ねる癖をキエラに見いだしたときのイノリの気分はこんなだったのかな。ていうかモデラー、ぽんぷ長(@paint002)さんだったんですね!(しかも楽園追放のアニメータをされてたと知って崩れ落ちた)

七海うらら💎(@773urara)さんの新衣装3Dモデリングを担当させていただきました!

— ぽんぷ長🍅 (@paint002) February 17, 2024

うららさんをよろしくお願いします!💎#七海うらら3D新衣装 pic.twitter.com/KJhaEGid6l

そもそもバーチャル(Virtual)という単語はよく「仮想」という訳語が当てられがちですが、正確には「(表面または名目上はそうでないが)事実上の、実質上の、実際(上)の」という意味です。リアルのうららさんもバーチャルのうららさんも、どちらもうららさん以外の何者でもない。それと同じで、VTuberだってライフキャストだって、本物も偽物もないんだと思います。

それと、七海うららさんがかつてガンを患って死の淵を彷徨ったという経歴すらも、作品との不思議な符合を感じさせます。

バーチャルアイドルの「魂」「中の人の死」

— 七海うらら💎 (@773urara) November 7, 2023

生前の姿をAIで再現して残すことが当たり前となった近未来での物語です。

病室で死んだあとSNSをどう消すかとか、お葬式の想像ばかりしていた自分が、回復して黄昏キエラを演じる事になるなんて、運命的な出会いだと思います。… https://t.co/WtRBK0ObqB

七海うららさんが闘病生活を乗り越えてパラレルシンガーになるまでを、夏野ひかたさんが漫画にしてくださっているのですが、ガンに罹り病室で死を覚悟する姿に柚崎碧の姿が重なり、そして「聴いてください、ダイヤノカガヤキ」という台詞がキエラとまったく同じで、本当にすごいキャスティングだなと感じました。

七海うららが現在に至るまで。闘病ブログ等

— 七海うらら💎 (@773urara) January 27, 2024

実話を元に描かれたパラレル漫画です。

活動開始当初から二人三脚で歩んできた

相方の夏野ひかたによる連載となります。

是非ご覧下さい。

一4年後の豊洲PIT公演について一https://t.co/UjJq2QFsjM#漫画が読めるハッシュタグ #ParallelShowPrism https://t.co/dOD5KdVGFQ pic.twitter.com/heXdkarUxA

ちなみに、自分はこれまであまりVTuberに興味がなかったのですが、この作品がきっかけで七海うららさんが人生初の推しVTuberになりました! もちろんキエラというキャラを重ねている部分もあるにはありますが、純粋にうららさんの歌がとても気に入っていて、劇中で流れていなかった曲も含めてヘビロテしまくってます。配信はなかなか聴けてなくて「うらんちゅ」を名乗るにはおこがましい状況で恥ずかしいのですが、いつかはライブにも行ってみたいなあ。その意味でも『走馬灯のセトリは考えておいて』には大感謝です!

4.3 SNSで生きた証を遺すということ

この作品を通じて、自分の生きた証を遺すということについても深く考えさせられました。

原作の碧は

私は私で、その人はその人だから。どっちのことも覚えておいて。

私は〝黄昏キエラ〟になって、必ずイノルさんの前で両手を合わせてみせる。

と話しており、自分自身を遺したいという意思があるように見えます。一方、実写版の碧は、

イノリ「あなた自身の人生は……残さなくていいんですか」

碧「構わないわ。だから私のコンソールデータは使わずに、キエラを作ってね。(中略)私には家族もいないし、友達もいない」

と離していて、自分を遺すことに一切未練がないようです。

自分自身を思い返してみると、リアルについては別に遺したくはないなあと思いました。自分も碧ばりに友達がリアルにいないですし、正直リアルの自分があまり好きではないんですよね。でも、ネット上の活動については、遺してもよいかなという気がしました。ネットのほうが自分の「魂」が出てる気がしますw 正確には、自分の書いたものはクソ駄文でも何となく遺しておきたい。ただし、読んでほしいとか名前を残したいというのとはちょっと違うんですよね。もちろん読んでもらえたらとても嬉しいですが、たとえ誰も読まなくても、詠み人知らずになっても、完全に忘れ去られても、ただネットの海に記録しておきたいという欲ですw まあこのnoteもTwitter(X)もいつサ終するかわかりませんが。

イノリの父・明宏のように、自分の遺したい要素を遺すということが可能な時代になりつつあります。ライフキャストはさすがにまだ無理ですが、ネット上の活動についてはかなり現実的になってきた気がします。「そこにいるのは誰ですか?」と問われたときに「魂」を感じさせるような何かを遺せるといいなあ。

5. 制作陣から父へのプラチナチケット——推し活の解像度とオタクへのまなざし

実写にはもうひとつ、すばらしい改変箇所があります。それは父・明宏の描き方です。

実写版では、父・明宏を一人のかつてのオタクとしてしっかりと描き、あまつさえその幸せを願ってやまない制作陣の想いのようなものを勝手に感じました。もちろん原作のオタク賛歌は実直に継承したうえで、2つの大きな改変を加えているのです。具体的には、霊園シーンとラストライブシーンです。以下でそれぞれを見ていきます。

5.1 オタクと推しの幸せな邂逅——霊園シーンの改変部分

まず霊園で、イノリが明宏を碧に紹介するシーン。原作では明宏は汎用の人工体(本人には似てない)を依り代として、車椅子に乗った碧に会います。しかし実写では、明宏はライフキャストの姿。場所も現実の霊園ではなく仮想空間であり、本当は病床にいるはずの碧も、死期を感じさせない元気な姿で描画されています。

人工体の姿ではなく、きちんと本人として推しの前に立つ明宏。アイドルとしての尊厳を失わない凜とした姿でそれを迎える碧。もちろん映像としてのわかりやすさを優先した結果でもあるのでしょうが、オタク心をめちゃくちゃわかっているとしか言いようがありません。

原作での会話を拡張したこのシーン。

明宏「はい、僕、『茜光』が一番好きです。もうあの曲、何千回、何万回、聴いたか分かんないです」

柚崎「じゃあ、ラストライブのセトリにも入れないとね」

明宏「ホントですか!? ハハ……、うれしいな~。これでもういつ死んでもいい。フフフフ……。ていうかもうとっくに、死んでんですけどね」

柚崎「死んでる?」

イノリ「実は父は、ライフキャストなんです」

明宏「ここに、僕の墓があるんです」

原作での「推しからの認知」からもう一歩進んだ、明宏の好きな曲の告白。そしてそれをセトリに入れるという碧(キエラ)の約束。父がライフキャストであるという大きな転回点のスマートな導入。タイトルとの絡みといい、ライブシーンへの伏線といい、完璧すぎです。それに明宏の告白がもう本当に嬉しそうで、同じオタクとして共感性羞恥にもだえながらも「お父さん、推しに会えて良かったなあ」と思えてしまう。原作ではお父さん、イノルにすぐに退場させられそうになってたから余計にw

またお父さんの一人称がここだけ「僕」なのも良いですねえ。もちろん、単に対外的な場面と家族とで「僕」と「俺」を使い分けているということなのでしょうが、何となくかつてバイトに明け暮れていた多感な時期の明宏青年を彷彿とさせる口調であり、イノリにとっては「見たことがない父の姿の発見」という意味合いもある気がします。

5.2 推しに狂うオタクを見る幸せ——ライブシーンの改変部分

そして、圧巻はラストライブシーンです。

実は原作では、アキヒロがライブに参加したのかどうか、はっきり書かれていません。この配信のみ特別にライフキャスト専用席が設けられ、会場に備え付けのアバターが用意されているという描写はあり、そのエリアのペンライトが旅立つキエラを勇気づける場面もあるので、そこにアキヒロがいたのかもしれません。が、まったく描写がないです。

でも実写では、明宏が満面の笑みでライブに参加している場面にかなりの尺が割かれているんです。

それも、最前列ドセンという特等席で。

これって、もちろん映像映えという事情はありますが、「やっぱりお父さんにはライブを楽しんでほしい」という制作陣の願いのようなものもあったんじゃないか。そんな風に思えてしまうんです。キャラクターの幸せを願ってやまない気持ち。明宏という一人のオタクの夢をちゃんとした形で叶えてやりたいという想い。妄想かもしれません。でもそういう、キャラクターへの愛情を感じさせる作品に自分はとても弱いです。

推しに狂っているオタクの姿からしか得られない栄養素ってありますよね。いつも静かに微笑んでいるだけだった明宏が、ただのオタクに戻って全力でライブを楽しんでいる。若い頃の情熱そのままにサイリウムを振り回し、満面の笑みでコールを叫んでいる。このギャップ。やっぱりオタクとしては見てて我がごとのようにうれしくなってしまうんです。積年の夢が叶った瞬間であればなおさらです。ただでさえ感動的なライブシーンに、明宏の存在によって圧倒的な多幸感がプラスされる。だからこそあのライブは、あんなにも胸を打つんだと思います。「良かったなあ、お父さん、ほんとに良かったなあ……!」とこちらまで泣けてきてしまうんです。

そして、そうまでして明宏にプラチナチケットを用意した制作陣の覚悟はまた、イノリの意思そのものでもあります。1000万人のファンがいるという黄昏キエラの、ラストライブの最前列ドセンのチケット。いや、プラチナチケットなんて表現、生ぬるいですね。どう考えても、イノリがキエラのライフキャスト化を請け負ったからこそ入手できた関係者枠でしょう。もちろん碧からも「お父様に渡してあげてね」と念押しされたのかもですが、それでもイノリなりの父への愛情をそこに感じられるような気がします。

5.3 実写版のライフキャストが物理実体を持つ意味

そしてようやくここで、実写版のライフキャストがデフォルトで物理実体を持つ意味に気づいてしまいました。

原作では、ライフキャストはデジタルアバターが主流らしく、明宏のようなオーダーメイドの人工体の外出は禁止されています。またライフキャストのコンソールへのアクセス権はありません(ちなみに原作側の、生者の世界と死者の世界がコンソール上で重なり合って渾然一体となった世界描像も、自分はすごく好きです)。

一方、実写版のライフキャストは、冒頭の田中親子の例からもわかるように明宏以外についてもデフォルトで物理実体を持ち、帯同も許されています。

最初、これは単に映像化にあたりわかりやすさを重視した結果なのだと思っていました。

でも。

考えすぎかもしれないけど、もしかしたらこれも、明宏たちを自然な形でライブに参加させるための改変なのかもしれない。いや、明宏だけが特別扱いでない、世界中の無数のオタクが推しに狂える空間。そこではもはや生者も死者も関係ない。曲と一緒に映し出される、身体を揺らす年老いた人達。浜辺で談笑するカップル。木の下でリズムを取る老人。ベンチで配信を楽しむ若者達。笑顔の老年夫婦。彼らが生きた人間なのか、ライフキャストなのか、そんなことはもはやどうでもいい。

実写版は、ライブに名もなき彼らを明示的に立たせるために、原作のライフキャスト像をあえて崩したのかもしれない。と、勝手に思っています。そこにオタクへの、推し活への温かい眼差しを感じるのです。

なお、原作でも死者は、生者に映像をスクリーンに映してもらうか備え付けのアバターを使えばライブに参加できます。実際に、生者も死者も関係なく踊り明かすという場面があります。ですが、死者はあくまで「暗がり」から顔を覗かせ、「小窓」からライブを覗くという描写があり、アバターも専用席にいて、生者と死者は区別されているように読めます。これはこれで、とても良いイメージだと思います。特にキエラが「Anne」のことを告白し「やっぱ偽物は嫌いだよね」「ごめんね」と謝ったときにライフキャスト専用席からサイリウムが振られる場面があります。「偽物」が「偽物」を励まし、その「帰り道」を最後まで見送る。死者だからこそつながる何か。この描像もとても良いですよね。

おわりに:実写が原作のライフキャストだとして、そこに魂はあるか

……と、ここまで駄文を書き散らしたところで、冒頭で述べた「原作改変」についてもう一度考えてみたいと思います。

小説を実写ドラマにする場合、どうしても改変は避けられません。そこには脚本家や監督の作為が入る。文字媒体だったものを映像にするのだから、当然のことです。尺の都合(今回は約30分というかなりの短尺に収めねばばならない)も、土曜21時台のテレビドラマという性格も、かなり効いてくるはずです。

そう、実写は所詮、原作のライフキャストなのかもしれない。

ある意味では、原作を元に作られた二次的創作物にすぎないということになります。もちろん原作者に正当に許諾を得て翻案されているはずであり、公式作品の一種になるため、通常の二次創作とは別物であり法的な問題は何もありません。

実写化の可否も含めて原作者の意向が最大限に尊重されるべきというのは言うまでもないことですが、仮に原作者とドラマ側との間で完璧に調整がなされて、原作者が100%納得できるような理想的な実写版が完成したと仮定しても、それでもそこには決定的な差異が存在します。現実には、さらにもっといろいろなしがらみが効いてくるのでしょう。

父のライフキャストを評するイノリの言葉を思い出してしまいます。

イノリ「でも父は、あんな人じゃなかったんです。優しかったけど、厳しさもちゃんとあって。……でもあの父は、私が何を言っても、決して叱らないんです」

イノリ「父は偽物だ。そう思うと、一緒にいるのが嫌になって……」

精巧に似せて作られたライフキャストでさえ、似て非なるものと感じられてしまうわけです。オリジナルに愛着があるほど、違和感がつのってしまう。

もし、実写が原作のライフキャストであるとしたら、やはり「あんな作品じゃなかった」「偽物だ」と思いたくなることもあるだろうと思います。そして、必然的にあの問いが頭をもたげてきます。

そこに魂はあるのだろうか。

つまり、『走馬灯のセトリは考えておいて』実写に、原作の魂はあるのだろうか。

この問いに対する答えは、恐らく人の数だけ存在するでしょうが、自分は、ある、と信じています。

キャラの名前も設定も、筋書きもかなり違うこの作品。だけど原作の「魂」は、確かに受け継がれていると感じました。

一貫して語られる、魂の実在を信じるということ。彼岸につなぐ糸としてのライフキャスト技術。もう謝れないことのつらさ。「そこにいるのは誰ですか?」という問い。

形は違えど、実写からも強く感じ取ることができました。それも、土曜夜9時に放映されるTVドラマというフォーマットに最適化された形で。

これって、そんな簡単なことではないはずです。現に、世の中には原作と実写版をめぐるトラブルや、ずっと我慢してきた方々の言葉が溢れています。実は、この記事をざっと書き上げた段階で、タイムリーにも「世にも奇妙な物語」の企画・脚本経験のある柚木麻子さんという方の文章を読む機会がありました。今は小説家として活躍されており、いわば「ドラマ制作側」と「原作側」のどちらの立場も経験されたという希有な経歴を生かし、非常にフラット・公平でかつどちらの事情も考慮した真摯な提言をされています。

特に「世にも奇妙な物語」の企画コンペの話は、23年前の話とはいえ非常に興味深かったです。原作のプロモではいけないという風潮、ロケ地の制約。主人公には何らかの達成が求められること、などなど。

『走馬灯のセトリ』も、きっと厳しい企画書コンペを勝ち抜いて、さまざまな制約のもとで改変がなされていったのでしょう。その中で、このような見事な映像化ができあがったのかと思うと、関係者の方々の丁寧な配慮に頭が上がりません。入れ物は違えど、魂は継承されている、そんな作品だったと思っています。

何より、この実写ドラマがあったおかげで、原作小説にも七海うららさんにも出会うことができました。柴田勝家先生と七海うららさんが推しに加わり、人生が豊かになりました。こんなにうれしいことはありません。このようなクオリティの高い作品を作られた関係者の方々に、心から敬意を表したいです。

最後に、『世にも奇妙な物語’23 秋の特別編』において、この『走馬灯のセトリは考えておいて』の後に放送された『トランジスタ技術の圧縮』という作品についても一言触れておきたいと思います。

こちらもまた、原作を結末まで含めてかなり改変しつつもその「魂」は確実に受け継ぎ、TVドラマとして完璧に最適化した成功例だと思っています。自分は原作を先に読んでいましたが、見事な出来に唸らされました。こちらもこの記事と同じくらいの分量語れそうですが、さすがに自重します。

この二作を通じて、日本のTVドラマもまだまだ捨てたものではないな、と思わされました。原作付きの実写作品が増えている昨今、これらのように丁寧に制作された作品が少しでも増えて欲しいと思います。

2024.3.3

七海うららさん2ndワンマンライブの前日に(次こそは参加したいです!)

* * *

「スキ」(♡)頂けると励みになります!

(noteのアカウントなくても匿名で押せます)

* * *

いいなと思ったら応援しよう!