テクノリバタリアン 世界を変える唯一の思想 橘玲

テクノリバタリアンとは

世の中の事象に対して、数字をあてはめて計算し、どのように判断・行動するかを決めるひとがいる。それが「世界を数学的に把握する者たち」であり、それが「テクノリバタリアン」リバタリアンは「自由原理主義者」のことで、道徳的・政治的価値のなかで自由をもっとも重要だと考える。そのなかできわめて高い論理・数学的知能をもつのがテクノ・リバタリアンで、現代におけるその代表がイーロン・マスクとピーター・ティールだ。

彼らは、気が付かれないように世界を争っていたりする。例えば、カジノだ。

カジノがビッグビジネスになるのは、自分たちが 51%の確率で勝ち、客が 49%の確率でしか勝てないビジネスモデルを構築したからだ。これなら、巨大な施設をつくって巨額の宣伝費を投じ、多くのギャンブラーを集めることで確実に儲けられる(実際には、カジノの客の勝率はもっと低いだろう)。

テクノリバタリアンの政治的思想

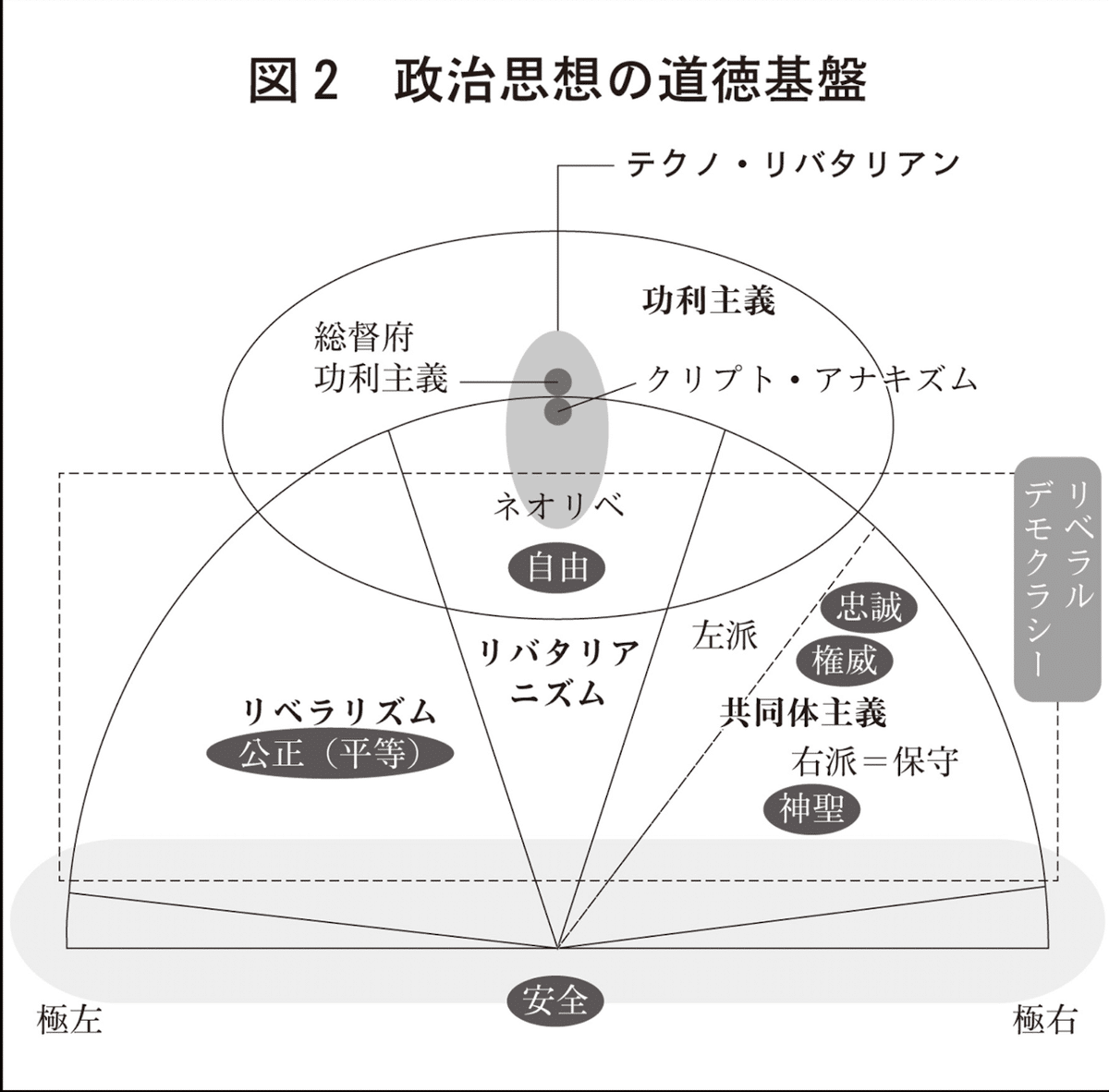

現代社会において政治的なリベラルとは、福祉と人権を重視し平等な社会を目指す運動をいう。「リベラル」を自称するひとたちは、国民から税金を徴収し、それを貧しい人たちに再分配することを当然と考え、競争力のない産業を保護し、ライフライン(電力・水道・ガス)など生活に不可欠な公共財を国家が提供することを求めるだろう。これが「大きな政府」派だ。

それに対して、国家が個人の私的な領域に介入することを「自由への抑圧」だとして嫌うひとたちがいる。第二次世界大戦後、自由主義的な経済学者は、旧ソ連や毛沢東時代の中国のように経済を国家が中央集権的に統制するのではなく、(アダム・スミスが『国富論』で論じたごとく)自由市場と個人の創意工夫に任せたほうがずっとうまくいくと唱えて、国家による市場の統制を正当化するケインズ経済学を批判した。こちらは「小さな政府」派だ。

リバタリアンは「小さな政府」に属する。リベラルとリバタリアンは、どちらが本当の自由にふさわしいか戦っている。

功利主義者は、「どの政治的・道徳的主張が正しいかなんてわからない」という立場(不可知論)をとる。だが、わたしたちが社会のなかで生きていくためには、なにが正しくてなにが間違っているかの判断が必要になるので、「いろいろやってみて、うまくいったものが〝正しい〟」と決めてしまうのだ(「とにかくやってみよう」というこの考え方を「プラグマティズム」といい、アメリカ的な楽観主義の理論的基盤となった)。 正しいかどうかを損得(効用)で判断する経済学は、この功利主義ときわめて相性がいい。すぐれた経済政策とは、社会にもっとも大きな効用( =富)をもたらす政策のことだ。 誰かの効用を犠牲にすることなく、別の誰かの効用を増やすことができれば、社会の「幸福の総量」はその分だけ確実に増える(これを「パレート最適」という)。みんながすこしでも幸福になれば、それが事後的に「正義」になる。政治の役割は、効用(幸福)を最大化するように社会のルールを最適化することなのだ。

テクノリバタリアンは、高い精度で物事を予測して、行動し、経済的リターンを得ている。

リバタリアニズムと功利主義は国家の過度な規制に反対し、自由で効率的な市場が公正でゆたかな社会をつくると考える。両者の政治的立場はきわめて近いので、日本では包括して「新自由主義(ネオリベ)」と呼ばれているが、原発事故のような極限状況では主張が対立する。功利主義者は電力の安定供給を維持し、金融市場の混乱を避けるために国家による電力会社の救済を容認するだろうが、リバタリアンは市場原理を貫徹して電力会社を破綻させ、株主や債権者がルールに則った責任をとることを求めるだろう。

テクノリバタリアンは、高度化する経済の中で世の中を動かすための思想として必然的に生まれてきたものだ。

監視によって人格は不要になる

それでは、「統治技術がさらに高度化したらどうなるのか」と安藤は問う。たとえば総督府は、一人ひとりの市民の功利をリアルタイムで把握し、必要なときに必要なものを提供するようになるかもしれない。ナノロボットが体内を循環して生体データを収集し、その情報を総督府のサーバーに送ることで、最適な栄養がとれる食事が最適な時間に配達されてくるような未来を考えればいいだろう。

人格とは、過去から未来にむかって「わたし」の同一性(アイデンティティ)が保たれることだが、それは将来の望みをかなえるために、目の前の欲望をがまんしなくてはならないからだ(異時点間の欲求の非整合性)。だが、生活のすべてにおいて、いまの欲望がいまかなえられるのなら、将来の自分に配慮する必要はなくなる。そのような未来では、わたしたちは「人格」を捨て去り、刹那的に生きるようになるだろう。

総督府功利主義が完成すれば、ひとびとは羊の群れのように管理される一方で、「幸福」に暮らすことができるようになるだろう( 72)。そればかりか、誰もが「自由」な人生を送るレッセフェール(自由放任主義)が実現するかもしれない。なぜなら、国民が自由気ままに振る舞うことで社会全体の功利が最大化されるようなアーキテクチャ(社会構造)を総督府が設計するから。

アナキズムは「中央集権的な組織を必要としない自由」を目指すが、総督府功利主義では「中央集権的な組織による自由」が実現する。このどちらもがリバタリアニズムだと考えれば、政府を批判しながら監視システムを構築するピーター・ティールの一見矛盾した行動が理解できるだろう。

中央集権的な組織を必要とする理由は、必ずしも理性的な人ばかりでなく、悪さをする人がいるので、「管理や監督」が必要であるから。組織が大きくなればなるほど、性悪説で組織作りをするのはそのためなのか。

世界の根本法則「コンストラクタル」

コンストラクタル法則」を唱えるようになる( 122)。 ベジャンによれば、生物であれ無生物であれ、あるいは微細な分子から広大な宇宙にいたるまで、この世界に存在するすべての物質(もちろん人間も含まれる)はひとつの単純な規則に従っている。それが、「流れがあり、かつ自由な領域があるのなら、より速く、よりなめらかに動くように進化する」という原理で、これには例外がない。 地球という生態系では、太陽から受ける熱量が赤道付近と極地で異なることで水(海)や空気(大気)の流れが発生する。すると魚は、水の流れのなかでもっと速く、なめらかに移動できるよう身体を流線形に進化させ、鳥は翼によって重力にさからって上昇し、大気の流れのなかを飛行できるよう進化した(陸上の動物は、重力と地面の摩擦に抗してより速く動くために、四肢を動かして小刻みにジャンプするよう進化した)。 これは生物だけの話ではない。飛行機や船は、空や海でより速く、よりなめらかに移動するよう、鳥や魚と同じような形状になっていった。コンストラクタル法則は、生物か無生物かにかかわらず、同じ系(流れ)のなかに置かれれば同じような「かたち」に進化することを示している

コンストラクタル法則では、生物だけでなく世界に存在するすべてのものが、「流れ」と「自由」があるかぎりにおいて、「より速く、よりなめらかに動く」という目的に向けて進化するのだから。

コンストラクタルは世界の根本法則なので、もちろん人間社会にも適用できる。経済はモノ(サービス)とお金の流れ、インターネットは情報の流れだから、それはより速く、よりなめらかに流れるようなデザインへと進化し、グローバル経済や情報空間が拡張していく。それと同時に、必然的に、べき分布の階層性が形成されることになる。

このことはインターネットを考えるとわかりやすい。そこでは、すべてのサイトが平等にアクセスを獲得するようにはなっていない。それとは逆に、 Google、 Facebook、 Yahoo!のようなごく一部のサイトが膨大なアクセスを獲得する一方で、大半のサイトはほとんどアクセスのないショートヘッドを構成している(べき分布の階層性になっている)。 ここまでは多くのひとが同意するだろうが、「不都合な真実」は、これと同じ法則が経済や社会にもはたらいていることだ。「自由が拡大すれば必然的に階層化が進む」のが普遍の法則ならば、社会がよりゆたかに、より自由になるほど、階層性(不平等)は拡大していくだろう。 ここには冷徹な「進化の法則」があるだけで、どこにも「不公正」なことは起きていない

「より早く、そして滑らかに」する。大事な普遍的法則である。

まとめ

世界をリードする起業家イーロンマスクを筆頭にテクノリバタリアンと呼ばれる人が、「自由」を手にするためにどのような思想持ち、何を作り上げて行ったか?が書いてあった。

結局、中央集権的な組織を壊滅させることは難しそうだが、しかし、個人の自由といった観点で言えば、中央集権的な組織があったとしても、自由度が拡張する。

例えば、YOUTUBEである。このプラットフォームは個々が動画をあげることでプラットフォーム行きてくる。つまり「共生」しているのだ。

より大きなプラットフォームは自分の自由度を上げてくれる。

この本は、自分の今まで考えていた枠組みを一気に取り外してくれる、すごく良い本だった。