誰もが楽しめる観光 きぬかけの路散策でユニバーサルツーリズムを考える【後編】

さて、そのきぬかけの路を通って龍安寺へと歩を進める。

龍安寺に到着すると、そこは寺院というよりまるで森の入り口のようで、風の涼しい木陰と寺院の持つ雰囲気の相乗効果で汗が引いていった。山門をくぐり、まず目に飛び込んでくるのは参道を覆う美しい青紅葉。夏の太陽に照らされて煌めく青紅葉から木漏れ日が光る様子は、思わず足を止めてため息をついてしまうほどだ。そして左手側に広がる鏡容池には数多くの水鳥が集い、ハスの花が優美に咲き誇っている。

参道は砂利道なのだが深すぎないため歩きやすい。これだと車いすでもゆっくりと参道の美しい景色を楽しめるだろう。龍安寺は山の斜面に建てられており、石庭のある方丈という建物に向かうには、少しの坂道と階段を登らなくてはならない。ここでも、階段を登ることが困難な、車いすの参拝者専用の道(スロープ)がきちんと整備されていた。そして例の模型は、階段を登りきって方丈に入り、靴を脱いで石庭へと進む途中、左手側に設置されている。

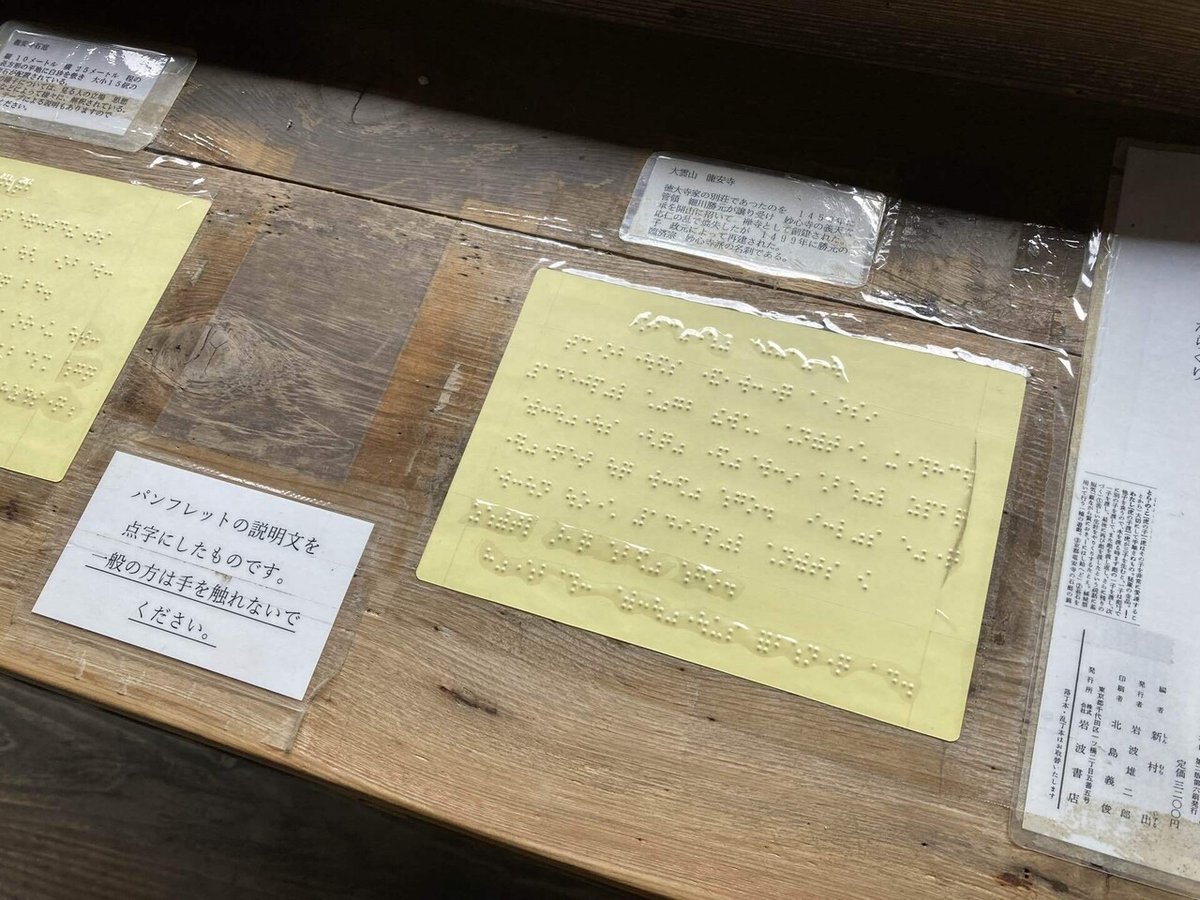

模型の枯山水は「目の不自由な方のためのミニ石庭」と紹介されており、視覚障がい者は実際にその模型に触れて、地面にちりばめられた白砂の波模様や、15個の庭石の不思議な配置を確かめることができる。一般の客は触れることができないようになっているが、これは模型の細やかな白砂の波模様を、触れた都度なおしているからなのだろう。机上にはパンフレットの一部が点字表示されているなど、視覚障がい者も一般の参拝者と同じように石庭を楽しめるよう趣向が凝らされていた。有名な石庭を見ることができない人のために用意された模型。自分とは違う他人を認め、自分とひとつとする価値観に立つおおらかな心という「禅」の教えが、ここでも活かされているのだろう。

そして、いよいよ本物の石庭。やはり圧倒されてしまった。1975年にエリザベス2世が石庭を称賛したことがきっかけで有名になったという枯山水は言うまでもなく見事なもので、正確な作者や意図が定かではないそうだが、わたしには深い雲の上に頭を出す霊峰のように見え、石庭をゆらゆらと飛ぶ蝶があたかも鳥のようだった。時間を忘れてぼうっと座っていられるのは、どの禅寺にも共通しているように思える。この空気感まで、あの模型が伝えることができているかはわからないが、もしかしたら視覚障害者の人たちは目が見えないからこそ、風や匂いや空気の動きには敏感なはず。あの模型に触れた後でここに座れば、おそらくはわたし以上に、この厳かな空気を感じとっているのかもしれない。そんなことを思ったのだった。

誰もが楽しめる観光・ユニバーサルツーリズムに鑑みて観光地づくりをするなら、龍安寺のような障がい者への配慮は必要不可欠である。しかし、ユニバーサルツーリズムは障がい者だけのためのものではない。紛れもなく『世界中の全ての人』のための観光なのだ。例えばイスラム教徒はメッカの位置が分かる物がなければ他所で礼拝できないし、食べ物も何が使われているか分からないと不安である。また、日本で増え続けている高齢者はどうだろうか?子供を抱えた女性や家族は?観光にあまりお金をかけることができない人たちは?言葉の分からない、文化も異なる外国人は?そして京都に住む市民は、観光の恩恵を最大限に受けているだろうか?国際観光都市を名乗るのであれば、誰もが観光を楽しむことができる場所を目指さなくてはならない。『禅』の教えは、京都がそのような観光地になるためのヒントを与えてくれているのかもしれない。

【参考文献】

きぬかけの路公式サイトhttps://kinukake.com/

妙心寺「禅の教え 禅とは」https://www.myoshinji.or.jp/about_zen/zen