スタンリー・キューブリックと音楽 ~2001年宇宙の旅とPink Floyd~

はじめに

この記事ではキューブリック作品の音楽的効果、そしてPink Floyd作品との関係の考察を行う。だがそれらの考察はキューブリック作品の撮影手法などを知った上で行わなければ考察の真意が伝わりきらないと考えている。

それ故、映画撮影におけるテクニカルな部分も素人ながら執筆している。

またこの記事内で2001年宇宙の旅の解釈に関する考察は行わない。

最近、2001年宇宙の旅をなぜか急に見直したくなり、見た。

これまでに5回くらいは見ていたが唐突に見たくなってしまったのだ。

しかしながら幸いなことに今回の見直しで新たな発見ができた。

同じ映画を見ても時を経ることで新たな考え方や視点を持って見ることができる。

スタンリー・キューブリックと私

スタンリー・キューブリックは時計じかけのオレンジなどの代表作で知られるアメリカ出身の映画監督だ。

代表作として「時計じかけのオレンジ」「2001年宇宙の旅」「シャイニング」「フルメタル・ジャケット」「博士の異常な愛情」などが上がる。

わけがわからない、頭がおかしくなりそうな映画が多いといった印象を持つ人は多数見受けられるものの、私はキューブリック作品が映画の中では一番好きだ。

私は昔から映画が好きで、幼稚園の頃の卒業文集の将来の夢に「映画監督」と書いたほどまでだ。

そんな私が初めてキューブリック作品に出会ったのは2013年(当時14歳)、中学2年生の頃であった。「時計じかけのオレンジ」である。

当時は名作とされる洋画を年間200~300本程度見ていて、映像技法や英語に興味があったのでメイキング映像を見たり同じ映画を最低2度は見ていた。

ハリウッド映画は中学生にあがるにつれてあまり見なくなっていた。というよりもCGがあまり好きになれず実写で撮影した映画を好んでみていた。

そんなときに見た「時計じかけのオレンジ」が衝撃だったことは今でも鮮明に覚えている。

最初に見たときには「意味がわからない映画」として認識する反面、暴力、レイプ、麻薬、殺人といったタブー・映像美・一点透視図法を巧みに用いたカメラワーク・クラシック音楽の使い方といったものが強烈に印象に残ったことを覚えている。

ここからキューブリック作品への興味関心が始まる。

キューブリック作品は16本しか出ておらず、その中の3本は短編ドキュメンタリーとして扱われている。私はその短編ドキュメンタリー3本はDVDなどがなかったため今も見ることができていない。ただそれ以外は「非情の罠」を除いてすべて視聴済みである。

また時計じかけのオレンジについては高校生の頃にミニシアターで再上映があり、劇場で見たことに加えて原作も読んだ。

スタンリー・キューブリックの手法

スタンリー・キューブリック作品において共通して用いられる代表的な撮影手法はいくつか存在する。

①一点透視図法

②キューブリックステア「登場人物が1点を見つめ続けるショット」

③光源を映像の中に直接配置するもの「プラクティカル・ライティング」

④クラシック音楽の多用

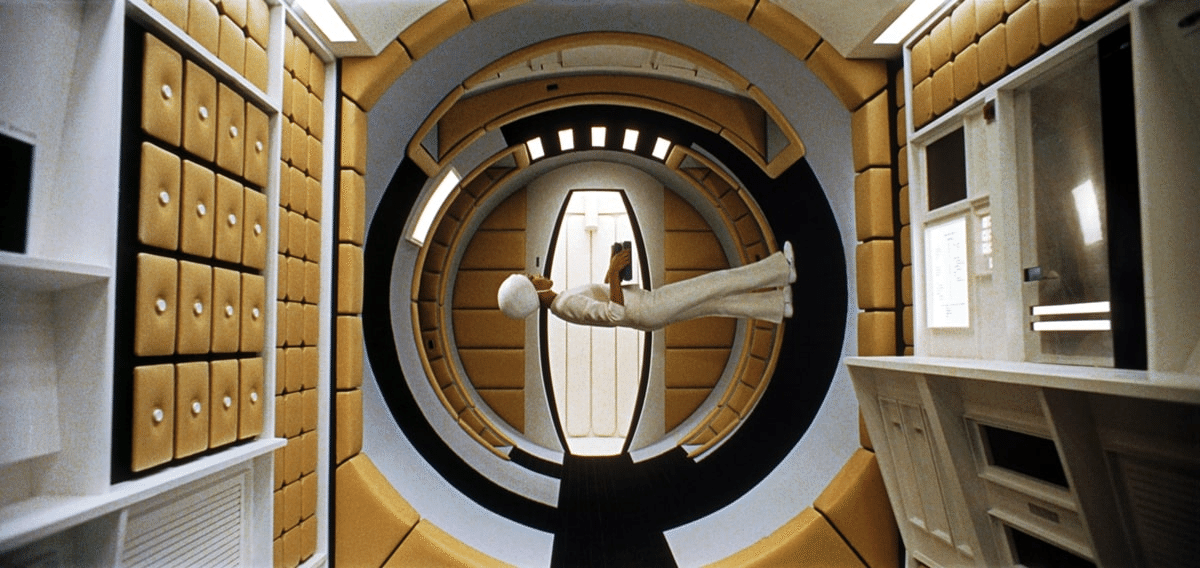

①一点透視図法

上の動画をみてもわかるように、1つの消失点へ向かって平行線を収束させる画が多い。これはキューブリックが元々カメラマンという仕事をしていたことの名残であるとも言える。

この一点透視図法の構図が鑑賞者に与える印象についてだが、

異常な空間ということを見せつけることで恐怖を際立たせる効果があると私は思う。

以下図は「シャイニング」「フルメタル・ジャケット」「時計じかけのオレンジ」のワンシーンであるが異質さが際立っている。

②キューブリックステア「登場人物が1点を見つめ続けるショット」

こちらも代表的なショットであり、様々な場面で現在では用いられている。

登場人物の内心はこのショットで容易に想像できるものの言葉には出さないという部分で恐怖がある。

この表情のままズームが入り、次のシーンへと切り替わるといった構図は

恨みや暴力、復讐等といった感情を登場人物が持つ映画では必ずと言っていいほど見られる。

③光源を映像の中に直接配置するもの「プラクティカル・ライティング」

こちらは映像美にもつながる部分で実際に画の中に光源を置いてしまうものである。多くの映画は照明をカメラ外から当てることで人物の表情や行動を際立たせるといったことが多いが画角内に照明として直接的に光源をおいている。

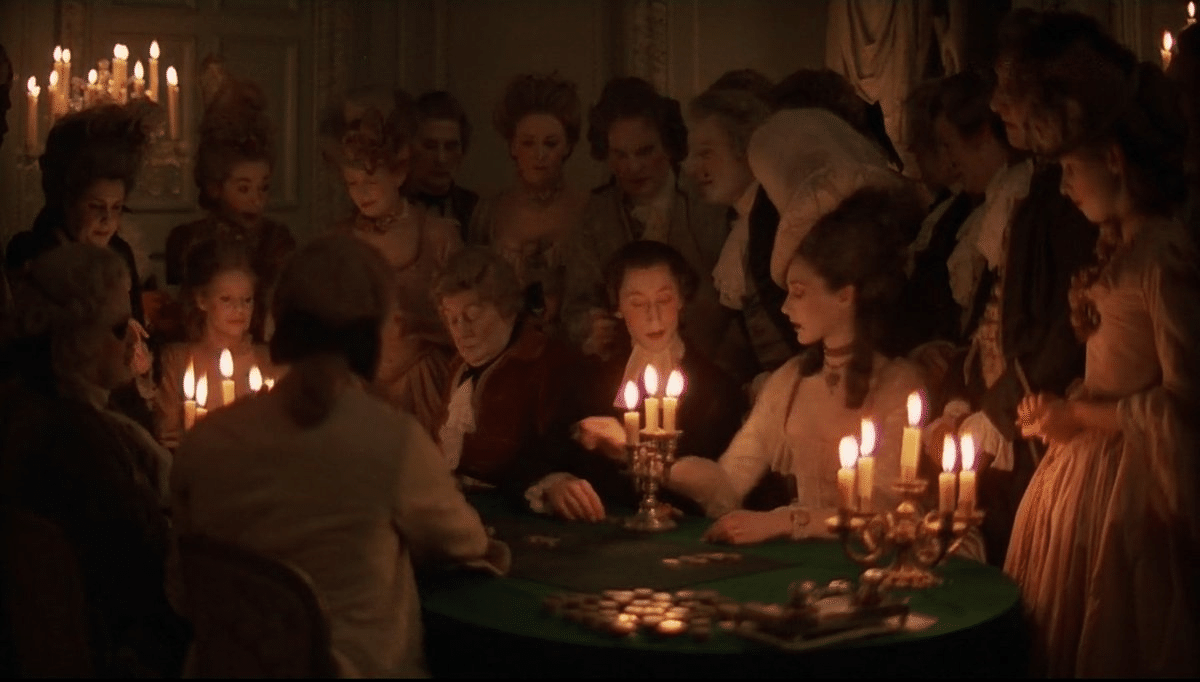

この手法で最も有名なのはロウソクを多用した「バリーリンドン」だろう。

この手法は照明の種類と色で見た目の雰囲気を変えることができることに加えて、どの部分を画像内で強調しているかというものを「光」と「影」を用いて視覚的に表している。

④クラシック音楽の多用

映像にベストマッチさせるためにクラシック音楽を使用する場面はいくつかある。(2001年宇宙の旅において宇宙のシーンに美しき青きドナウを流す部分など)

しかし私はそれ以外の目的でクラシック音楽を使用する場面も多々あることを強調したい。

①~②で恐怖を際立たせる視覚効果を用いていると記述したが、その恐怖をより恐ろしくする、または逆にその恐怖自体が美学であるかのように昇華させてしまう効果 それらを担うのが劇中でのクラシック音楽である。

時計じかけのオレンジにおいてベートーヴェンの交響曲第九の第二楽章・第四楽章(歓喜の歌)が使用されているのは有名だが、それらは自殺未遂や集団リンチなどのシーンで用いられている。特に歓喜の歌と暴力は正反対のものであるのに、見事にシンクロしており暴力が美学かと間違うくらいに昇華されている。しかしながらその事こそが真の恐怖ではないだろうか。

またいくつかの作品においては無音の時間が長い作品もある。この無音とクラシック音楽の差が更に全体としての不気味さを際立たせる。

キューブリックの映画において無音の時間というものは非常に重要と言わざるを得ない。

2001年宇宙の旅について

2001年宇宙の旅は1968年にアメリカで公開された映画である。

公開当時は映像技法や抽象的で哲学的な部分に称賛もあったものの、難解さに対しての批判などもあったそうだ。また若者たちがLSDなどでトリップする際に異次元への突入の色鮮やかなシーンなどを見てハイになることが流行ったこともあり、若者筋から一定数評価を得た部分もあるそうだ。

私自身、初めて見たときは難解さに意味がわからなかったが、本を読めばある程度は理解できた。しかし解釈が多数に渡るため難解なのは間違いない。

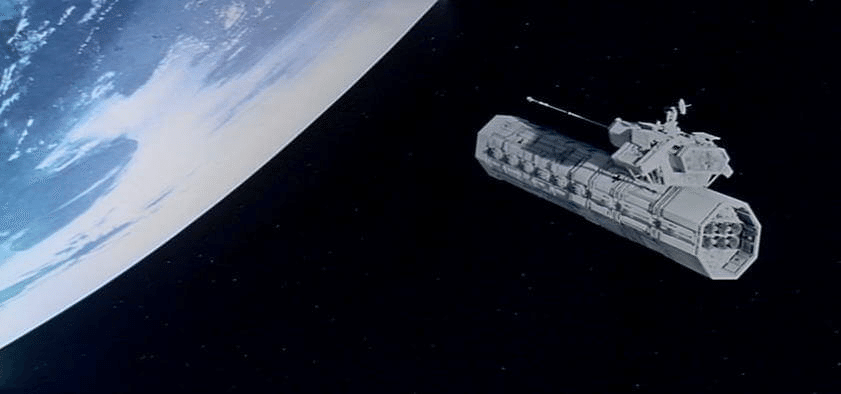

驚くべきはこの映画の映像の綺麗さ、宇宙空間の撮り方だろう。

宇宙での光の写り方は大気が存在しないため遠くのものも鮮明に見える。それらをカメラの工夫で素晴らしいほど美しく再現している。

CGなしでこれほどのリアルな映像を作ることができたという部分に感動すら覚えてしまう。

また前述したとおり、HAL9000コンピュータの殺人シーンでは無音とクラシック、そして機械音が視覚情報とともに恐怖を煽っている。

2001年宇宙の旅と音楽

2001年宇宙の旅において音楽は

シュトラウス「美しき青きドナウ」

リヒャルト・シュトラウス「ツァラトゥストラはかく語りき」

ジェルジ・リゲティ「アトモスフェール」

ジェルジ・リゲティ「レクイエム」

などが使用されているが「美しき青きドナウ」「ツァラトゥストラはかく語りき」は無論素晴らしいのだが、特筆すべきものがジェルジ・リゲティの音楽である。

ジェルジ・リゲティはルーマニアの音楽家であり、クラシック音楽で実験的な作品を多く残している。またキューブリック作品の音楽もいくつか担当した。(ただしこの作品においては説明や承諾なしで使用された)

2001年宇宙の旅においてリゲティの作品はモノリスが登場する際、そして異次元への突入などで使用されている。

Pink Floydの作品と2001年宇宙の旅-①

リゲティの作品はPink Floydの作品に共通する部分があると思っている。特に原子心母に共通性がみられ、サビに入る部分や不協和音の使い方がリゲティのアトモスフェールに似ている。

ちなみに余談だが、時計じかけのオレンジにおいて「原子心母」を使おうとしていたらしい。ただし音源はキューブリックが好きな部分を用いる、場合によっては編集するなどの条件があったらしくそれらをPink Floydが嫌がったため断る形になったそう。劇中のレコード店のシーンで原子心母のアルバムは見られる。

もともとキューブリックが2001年宇宙の旅の音楽をPink Floydに依頼していたのは有名な話である。

この頃のPink FloydはSyd Barrettが在籍しており2001年宇宙の旅が封切りされた1年前の1967年に「The Piper at the Gates of Dawn(夜明けの口笛吹き)」がリリースされていた。この中の 「Interstellar Overdrive(星空のドライブ)」という曲の一部の不協和音は不気味さを醸し出している。そういったこともあり、目をつけていたのかもしれない。

なおPink Floydがサウンドトラック作成を断ったことは、後にRoger Waters は「最大の後悔」と発言している。またキューブリックも使用しなかったことを後悔しているといった話が上がっている。

(ちなみに両者ともに完璧主義者として有名である)

Pink Floydの作品と2001年宇宙の旅-②

Pink FloydのMeddle(おせっかい)というアルバムのB面曲に「Echoes」という約23分の曲があるのだが、この曲に知る人ぞ知る有名な話が存在する。この曲を2001年宇宙の旅における最終章「木星と無限を超えて」と同時にかけると映像と音楽がシンクロするというものだ。

偶然とは言われているものの本当にそうなのかは定かではない。

しかしRoger Waters自身が後悔の念があったことに加えてPink Floydは意図して作ったと言ったとしても不思議ではないバンドである。

また実験的な音楽に挑戦していたとともにコンセプトアルバムを得意としたことも考えると有り得る話ではある。

ただ1つ言えることは、歌詞も音も含めてPVとしても使えると思えるくらいにシンクロしたものとなっている。

「Meddle」は1971年発売のアルバムであり、Echoesが2001年宇宙の旅の解釈として作られたと考察する人もいる。

私自身の感想としてはリゲティの音楽だと「映像にのめり込み、自分が映像の中に入りこむように一体化する」が、Echoesを音楽として見ると「その映像やそれまでのシーンから1歩下がって客観的に映像を見ている感覚」になる。

Pink Floydの作品と2001年宇宙の旅-③

異次元への突入のシーンにおいて大地が青やオレンジ色などで色付けした映像が流れる部分(上の動画では11:10あたりから)において

Pink Floydの「More」というアルバム・ジャケットを連想する。

モアはバルベ・シュローダーというフランスの映画監督が作った映画のサントラとして1969年にリリースされたアルバムである。キューブリックとのサントラ交渉が反故になった直後に依頼されたらしい。

Pink Floydの作品と2001年宇宙の旅-④

Roger Watersのソロアルバム「Amused to Death(死滅遊戯)」(1992年)では

「What God Wants, Pt. I」という曲の中で猿の鳴き声が、Perfect Sense, Pt. IではHAL9000が劇中でシャットダウンされることを辞めるよう懇願する際の会話がそのまま使用されており、歌詞で劇中の人類の夜明け(The Dawn of Man)についての記述がある。

またアルバムジャケットは1992年版と2015年版がある。

猿が2001年宇宙の旅を視聴しているものが1992年版である。

おわりに

2001年宇宙の旅とPink Floydの繋がりはある程度は知っていたのですが、見返したことでここまで強く意識してしまうことになったことに驚きました。

中学生の頃は音楽にまだ浸かる前だったのでPink Floydなんて知りもしませんでしたが、いざこうして好きな音楽と映画がマッチすると両者ともに120%楽しめる感じがして嬉しい限りです。