鷺沢萠 さぎさわめぐむ 小説家 1968年6月20日生まれ。そう、あれから17年が過ぎた。 横木安良夫

今日6月20日は2004年4月11日に亡くなった鷺沢萠の誕生日だ。

生きていれば53歳になる。

突然鷺沢萠のことを考えるようになったのは、僕が今、20周遅れの、韓流映画、ドラマにハマっているせいである。

はじまりはドラマ「愛の不時着」をみて、そして「よくおごってくれる綺麗なお姉さん」でやられた。

ソン・イェジンの話し方に心奪われた。

その後も、彼女の出演する映画やドラマを見れる限り見た。ルックスがタイプなわけじゃない、もちろん十分美しいが、でも表情が日本のいろいろ女優に似ていて、嫌いなタレントにも似ているのだが、そんなことを差し引いても、彼女のハングルの会話表現、演技力に驚かされた。ハングルって、こんなに美しいの?と。特に、男女の会話のなんとも情欲的なそれでいて気品があることに感銘した。

それまで僕の朝鮮語のイメージは北朝鮮のチマチョゴリを着た、あの飛沫のアナウンサーだった。だから一度でも朝鮮語が美しいと思ったことがなかった。

日本語と韓国語は、文法が似ているという。

隣国というだけではなく、共通したものがあるのは確かだ。それにしては、両国の会話、発声、発音は違う。

母音に包まれた日本語と子音がふんだんなハングル。

スピードやリズム、抑揚が全く違うだけじゃない。

特に日本の標準語は、ますます平板に向かっている気がする。

今でも方言には抑揚が残っているが、

標準語はリズムも抑揚も失われつつある。

その分、外来語や、なんでもかんでも言葉の短縮形がはびこるのは、現代標準語が役不足で発展途上だからだろうか。

映画も、テレビも時代の反映だけではなく、

方向性を創作するのも、役目じゃないかなと思う。

そういう意味で、韓流の映画やドラマの世界は

創作物に違いないが、

ハングルは、どんどん今を発明しているような気がする。

かつて歴史の短いアメリカが、そのハリウッドが、映画によってアメリカを創造(捏造)したように、今、韓国は、ドラマと映画で、今の韓国を創造している。

アメリカに住む友人にアメリカの標準語はどこのことば?と聞くと、

それはLAよ、って教えてくれた。だってハリウッドがあるから。

僕が、ハングルに興味を持って、最初に頭に浮かんだのが鷺沢萠だった。

若い時、そういえばちょっとソン・イェジンに似ている。かな。

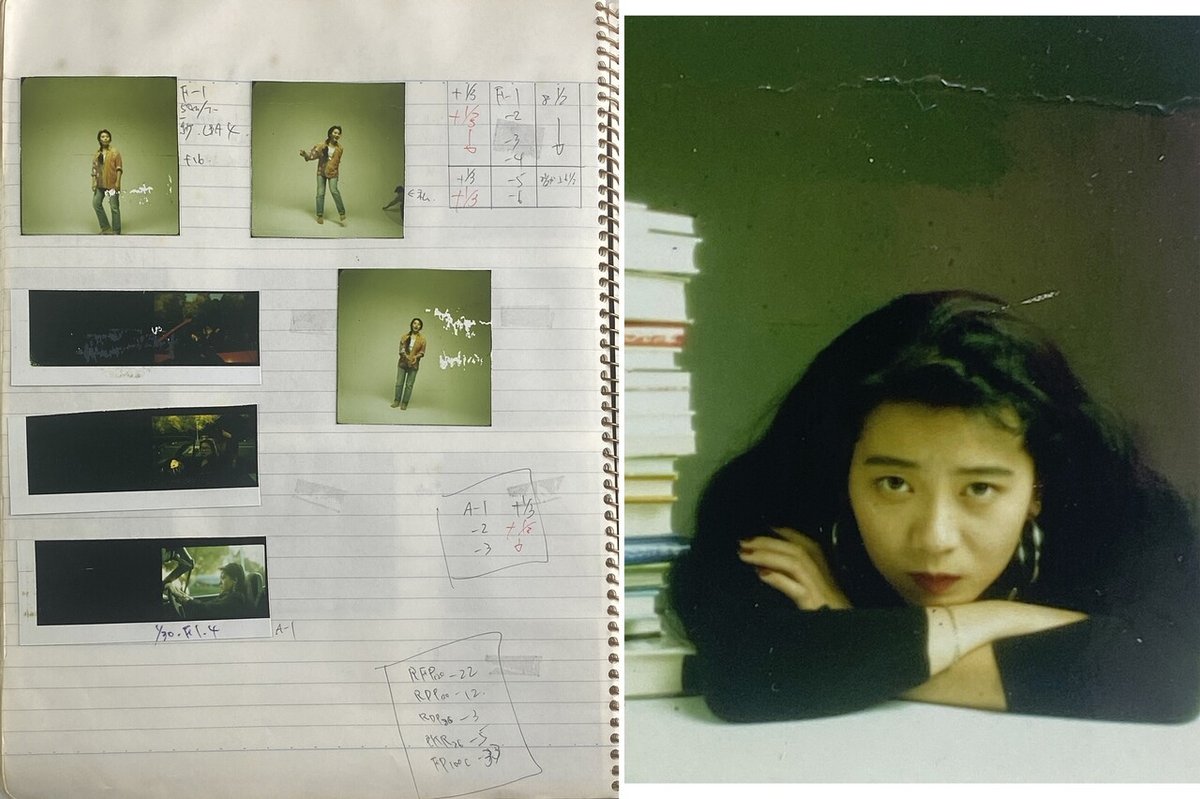

1989年11月21日 広尾麻布スタジオ 週刊文春 原色美女図鑑

彼女は18歳の高校生の時「川べりの道」を書き、

文藝春秋の文學界の新人賞を受賞。上智大に入ったばかりの4月のことだ。その後、出す小説が4回続けて芥川賞候補になる。結局は取れなかったが「駆ける少年」で泉鏡花賞を取った。

1989 帰れぬ人びと (川べりの道)

1989 駆ける少年

1991 葉桜の日

1992 ほんとうの夏

1997 君はこの国を好きか

鷺沢は、恵まれた家庭の4姉妹の末っ子として育った。幼少の頃は田園調布の250 坪の邸宅に住んでいたという。小学校、中学校は学芸大の付属。偏差値が全国トップクラスの学校だ。

それが中学時代に父親の会社が倒産して田園調布を追われて、大森方面?に越したらしい。

高校は都立雪谷高校に入った。偏差値は中間レベル、知り合う仲間も世界もがらりと変わる。そこで鷺沢は、創作することに夢中になる。それが小説だったそして18歳とは思えないたっしゃな文章で文壇にデビューする。

1989年11月16日僕は初めて彼女と会った。

週刊文春の原色美女図鑑の打ち合わせだ。西武新宿駅にあるプリンスホテルフロント横のCoffeeShop午後8時。

編集者は大村君。鷺沢は21歳とは思えないコミュニケーション能力を持っていた。すぐに意気投合。その後、歌舞伎町の居酒屋で深夜まで飲んだ。酔っ払っていらぬアドバイスをまでした。

その頃、鷺沢は高3の冬亡くなった自分の父親をテーマに小説を書いていた。そこで戸籍を調べているうちに、父親の母、叔母が北朝鮮生まれであることを知る。昔の戸籍は手書きだ。母親も姉たちも、家族の誰もが知らなかった秘め事。それは自分の血に4分の1朝鮮の血が入っている事実だった。

別に暮らす叔母はずっと秘密にしていた。

小説家である鷺沢は、自分のアイデンティティを知った興奮と、そのために知られたくない家族の過去を公然としてしまったことに板挟みになる。

彼女はその葛藤をどうのりこえたのだろう。いやのりこえてなんかいなかった。

鷺沢は、必然的にハングルに目覚める。そして魅せられる。

”あたしはハングルに感電した” という。

そしてハングルを学ぶため韓国の大学に入る。

鷺沢は新刊が出版されるたび贈ってきた。

そして僕の写真展にも必ず顔をだすし、そして皆で飲んだ。

一対一で飲むことはなかった。

送られてくる新刊を僕はどのくらい読んだろうか。

僕は、麻雀の話と、韓国の話はあまり興味がわかなかった。

だからざっと読んだだけだった。

今、僕はもういちど彼女の小説、そしてその明確なメッセージを読み返している。

鷺沢は何がいいたかったのか。

2004年4月11日 鷺沢は自死した。

35歳あまりに早い死だった。

豪傑奔放で繊細、とても死と隣りあわせだった人間とは

思ってもいなかった。

僕は死を知った4月15日にこれを書いた。

その追悼文は、悲しみより、怒りに近いものがあった。

知った直後僕がおくった言葉がネットに残っている。2004年4月15日

以下再録

4月15日 朝

悲しい。鷺沢 萠 (さぎさわめぐむ) が死んだ。

今朝、昨日の留守電を聞いていなかったのでチェックしているとサギサワの秘書のOさんから伝言が入っていた。連絡欲しい、とのことで携帯の番号も残されていた。

また、プロフィール写真を使用するから、と許可をもとめてきたのかなと思った。もう、別にいちいち断わらなくてもかまわないと、言ってあったのに。またかな。律儀だ。

電話をすると、言葉につまったOさんがでた。

どうしたの?

「鷺沢が亡くなりました」

一瞬僕は意味がわからなかった。

サギサワの死?そんなところから一番遠いところにいると思っていた。

11日に亡くなり、親族のみで密葬をしたと言う。

しかしそうもゆかなくなり、昨日、親しい人たちに連絡をして通夜をしたという。そして今日告別式だという。…それで昨日電話があったのだ。

もしこれたら来て欲しい、と声を詰まらせてOさんは言った。

僕は突然涙がぼろぼろでてきた。

なんで。なんでサギサワが死ぬんだよ。

「テレビや新聞をご覧なってますか?」

全然、何も知らない。見ていない。

それにしても、

なんでサギサワが死ぬんだよ。

僕は動揺して、悲しいだけで、それいじょう詳しくきくこともできなかった。

ようやく死因は?と聞いた。

「心不全です」とOさんは答えた。

心不全。うん、サギサワは死にそうなぐらい忙しかった。

6月に劇団の公演もするといっていたし、連載やかなりのプレッシャーもあったのだろう。

そう、サギサワは全力で走っていた。

だから心不全といわれて、酒飲みだし、タバコもガンガンすってたし、

僕は妙に納得するものもあった。

無茶な女だからなあ。

いやでも早すぎる、なんで。無念だよ。

僕は電話を切ってから妻に「鷺沢 萠が死んじゃったよ!」と大声で叫んでしまった。妻は、僕の写真展などで数回会っただけだ。

僕はネットで検索した。

そこに、サギサワが自殺だと書いてあった。

サギサワが自殺!ふざけるなよ。そんなやわな女かよ。

鷺沢 萠とは、1989年に会った。

18歳で文学界新人賞を取り、美人学生作家との触れ込みで、

週刊文春の原色美女図鑑で取り上げることになった。

僕と担当編集者は、新宿プリンスのバーで彼女と落ち合った。

たしかに美人だけれど、特別ということはなかった。

そのころ僕はアイドルや女優を多くとっていたので、

美しい女性を見慣れていたせいもあるだろう。

それより鷺沢 萠はのびのびとした明るい女学生だった。

利巧ぶることもなく、ごく自然に会話は回転した。

その後意気投合して、歌舞伎町の居酒屋に行った。いやもっとしゃれたところだったかもしれない。

酒はどこまでもいけた。

僕にとってそのときの鷺沢萠は年も20も離れているし、妹のような、大げさにいえば娘のようでもあり、

この業界、表現をすると言う意味で、僕は全然先輩だった。

僕のおせっかいな薫陶を鷺沢は神妙に聞いていた。

すると今好きな男がいて、結婚しようか悩んでいるという。

僕は酔いにまかせて調子にのって、さっさと結婚して、

いやだったら分かれればいいじゃないかと、たきつけた。

小説家はなんでも経験しなくちゃいけないからね。

数日後、(11月21日)

麻布スタジオの1スタで週刊文春の撮影をした。

白いホリゾント、何もない空間でサギサワは少し緊張しているように見えた。ヘアメイクは矢野トシコだった。

僕はサギサワをちょっとアイドルぽく撮影した。

彼女のまえに本を並べたが、どうしてだか忘れた。編集者のアイデアかもしれない。

その後、神宮外苑で赤いオープンカー、ロードスターを運転する姿を撮った。スポーツカーに乗っているところを撮ってほしいと言ったからだ。

たしかそのクルマは、こちらが用意したものだ。

着物に着替え、神田に行った。

古本屋の店頭で撮影した。ノスタルジックな女流作家がイメージだ。

イメージもなにも、そのままなのだが、古きよき時代の女流作家のにおいが鷺沢には感じられた。

撮影後僕は鷺沢に、店の奥にいる、老いた女性店主にお礼を言ってきてと言った。

撮影の許可をとることもなく、かってに店先での撮影を、鷹揚にもだまってゆるしてくれたのだから、鷺沢に礼を言って欲しかったのだ。

そのことを鷺沢は、後になっても言う。そういう礼儀を僕が教育したというのだ。

その後、洋服に着替えるため、文芸春秋社のビルのなかにある和室へ行った。作家が缶詰になる部屋だ、そこをあがるとき、鷺沢はぞうりを、まるで子供のように脱ぎ飛ばした。

なんじゃこいつは、行儀悪いな。

じゃじゃ馬。それが僕の鷺沢萠の印象だった。

鷺沢萠は美人だけど、まったく気取りがなく、本人はあまり色気もなかった。ただ写真に撮るとそこはかとなく、色香がただよった。

下の写真は20歳(21歳)の鷺沢萠だ。ちょっとアイドルチックに撮っている。その撮影後、サギサワはこの一連の写真を気に入ってくれた。

友達にはサギだと言われたとはしゃいだ。

2年まえ、鷺沢萠にちょっと食事でもしないかと誘った。

彼女の住む自由が丘のキャンティで僕は待っていた。

用件は、後に僕が講談社より出版した小説「熱を食む裸の果実」を書いているときのことだ。

この小説が書きあがったらちょっと読んで欲しいと、お願いした。

ものを作ることでは僕は彼女のはるか先輩だけれど小説は彼女が大先輩だからだ。ちょっと批評がしてほしかった。

すると鷺沢はだったら、秋に公演する自分の劇団のパンフレットの写真を撮ってくれないかという。

それがバーターだと言った。もちろんそんなことはお安い御用だ。

当時僕は池尻の大きな一軒家に住んでいて、二階をスタジオにしていた。

そこで若い団員を撮影することにした。

電話で打ち合わせのとき鷺沢は、奇妙なことを言った。

自分のことは撮らなくていいという。

そんな、僕はせっかくだから撮ろうよと言った。

返事はなかったが、当日すっかりその気になって、サギサワはカメラの前に立った。

その写真が上のモノクロ写真だ。

もっといろんな表情を撮ったと思ったが、なぜかサギサワは、この写真が気に入った。

今見るとどこかさびしげ、凛と孤高の女って感じだ。

もっとかわいく、そして美人に撮ることもできたが、正面からそのまんま撮った。

その後、僕の小説が書きあがったので読んでもらうことになった。

彼女の自由が丘のマンションに行った。Oさんもいた。酒を飲みながら雑談。

僕の原稿をぱらぱらとめくって、小さなアドバスをくれた。

彼女は、さらっと読んだだけだったが、秘書のOさんが深く読んでくれた。

僕はどこか出版社を紹介してとお願いした。

だったら優秀な女性編集者のいるという、K社を紹介してくれた。

結果的に土壇場で担当部署のOKはでたが最終会議で

ある重役の反対にあい、その出版社からは、出版されることはなかった。

結局は講談社から出版されたが。

それでも、サギサワが紹介してくれて、K社の編集者が読み込み、多くのアドバスをもらえたからこそ、次の講談社ですぐに決まったのかもしれない。

サギサワは律儀な人間だ。新しい本をだすと必ず送ってくれた。

僕の写真展にも必ず顔をだす。沖縄の金武の町で写真を撮り、それをアサヒカメラに発表したとき、

その写真を興奮して褒めてくれた。褒め方は一方的だ。自分の思いを熱く語った。去年(2003年)の赤坂での写真展にも、春の銀座の写真展にも来てくれた。そして酒を飲んだ。

いったい僕は何回ぐらいサギサワと会っているだろうか。

あんがい少ないと思っていたが、うちのホームパーティに来てくれたこともある。いわゆる友人とは違うが、会えばすぐ普通に会話が成立した。

サギサワは一見、親父っぽく、豪快だけれど、とても繊細でおどおどした面もあった。

でも自殺はなぞだ。

そんなたまじゃないぐらい、本人が一番知ったいたはずだ。

思いつめたというより、突発的、まっしぐらってこともあるし、酒飲みだし、まちがっちゃったのかなあ。悲しいよ。むかつく。

どうなってんだよ、サギサワ。

君のばあさんになったすがたを想像できたのに、若くして死にやがって。

かっこつけんな。

1989年11月21日 麻布スタジオ 神田神保町 明治神宮外苑前並木道

データノートを見ると、僕は神田で9時に待ち合わせている。多分文芸春秋でメイクと着物の着付けをすませていたのだろう。それで文芸春秋にもどり昼食でも取ったはずだ。その後、麻布スタジオに2時に行く、ポートレイトを撮る。その後絵画館の並木道に戻り、NAVI編集部に手配してもらった赤いロードスターで撮影した。終わってから食事したかどうかは、忘れた。

ヘアメイク 矢野トシコ スタイリスト 光永

週刊文春 東京港区 広尾 麻布スタジオ

Hasselblad 500CM EL PLANAR 80mm RDP120 RDP36 PKR FP100

2002年x月x日 AYスタジオ 池尻大橋

2004年6月公演の役者たちのプロフィール写真の撮影。

デジタルで撮ったのかなまったくデータが残ってない。

今は、鷺沢のプロフィール写真も小さいのしかない。どこにいってしまったのだろうか。

最後におまけのエピソード

舞台のためのプロフィール写真を撮った日、池尻大橋の僕の一軒家スタジオで撮影した時、役者たちが5,6名だったか、先に来て、遅れて彼女がやってきた。

広い玄関に靴が雑然とならんだところに、鷺沢は薄汚いスリッパでやってきた。それまで会うときは、いつも小綺麗にしていたので、執筆中なのかなとちょっと驚いた。僕が指摘すると、履きふるしたスリッパは外用と、わけのわからないことをいう。車で来たの?と聞くと電車でと答えた。そのスリッパで?楽だから。

今思うと、鷺沢は常に時間に追われていた。彼女流でいえば、いつも駆けていた。仕事も、麻雀も、打ち合わせも、飲んでも、取材でも、舞台の用意をしていても、脚本を書いても、全力で走っていた。

要領が悪い。いそがしすぎる。

だからわけもなく、これから写真を撮るというのに

「自分のプロフィール写真は撮らなくていい」

といったりする。

ちょっと止まって欲しかったな。

いつも、いっぱい、いっぱい、じゃなくて。

鷺沢が生きていたら、「冬のソナタ」から始まった韓流ブームをどう語ったろうか。ミーハーだったから、意外と狂ったかも。

アンチ韓国、北朝鮮といった気運をどのように語ったのだろう。

鷺沢はまだ何も見てなかったのだ。

見ていなかったけれど、彼女の小説を読み直すと、

彼女にとっては、世界より、身の回りこそ、大切だ

といっているような気がした。

自分で正直に語ってます。↓

いいなと思ったら応援しよう!