海外小説を6年かけて翻訳して、自分でペーパーブックを出版した話

タイトル通りです。海外小説を6年かけて翻訳して、自分で紙の本の出版までやりました。

ちなみにKindleもあり、Kindleだとペーパーブックを一冊買うよりも断然安いです。気になると言っていただける方で、読む媒体を気にしないという方はこちらからぜひ。Kindle版は気になる話だけ買うこともできます。

ちなみにどうしてラブクラフトなのかとか、どうしてもう翻訳が世に出ている作品の翻訳をしたのかなどについて簡単に答えておくと、「作品自体が面白かったから」と「世の中にある翻訳の種類やバリエーションは多いに越したことはないから」です。

あと、この文を書き終わってから、Amazonや出版用語で言うところの「ペーパーバック」を、紙の本ということで単純に「ペーパーブック」と書いていることに気付いたのですが、あんまり気にしないでください。ちなみにペーパーバックとは『ハードカバーじゃない紙の本』のことです。

さて。

流石に6年もかけただけあって、語りの切り口が色々あるのですが、大体の人にとっては、『ペーパーブックを作るに至った流れとどうやったか』と『それを出版するときに考えていたこと』についてが需要がある話かと思うので、その辺りに文字数を割くつもりです。

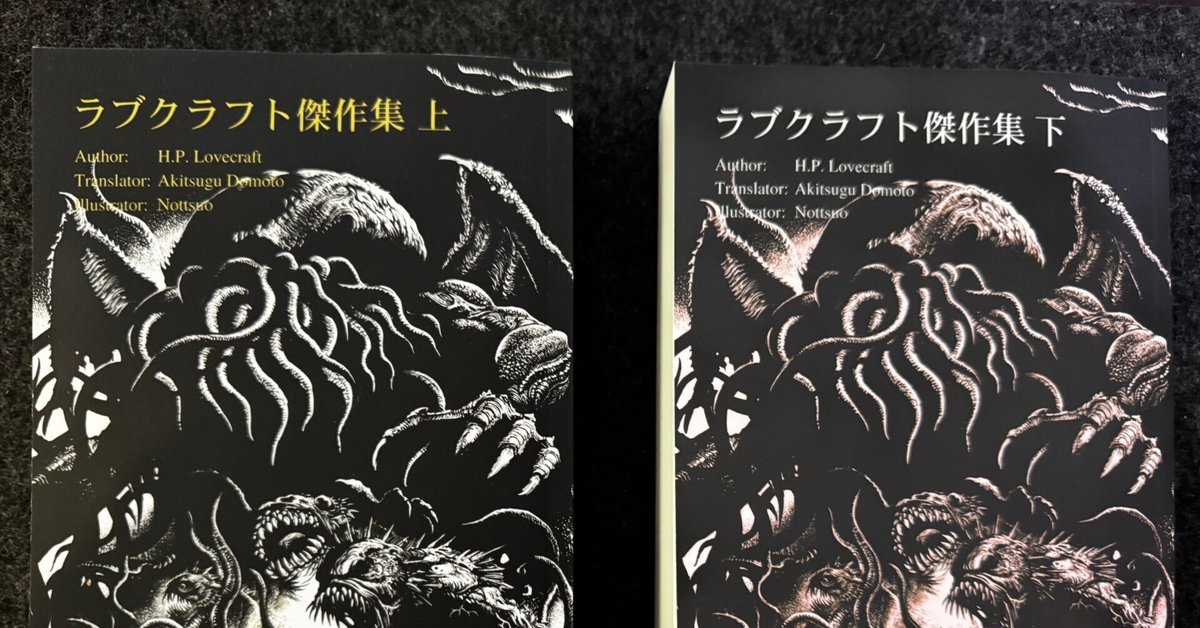

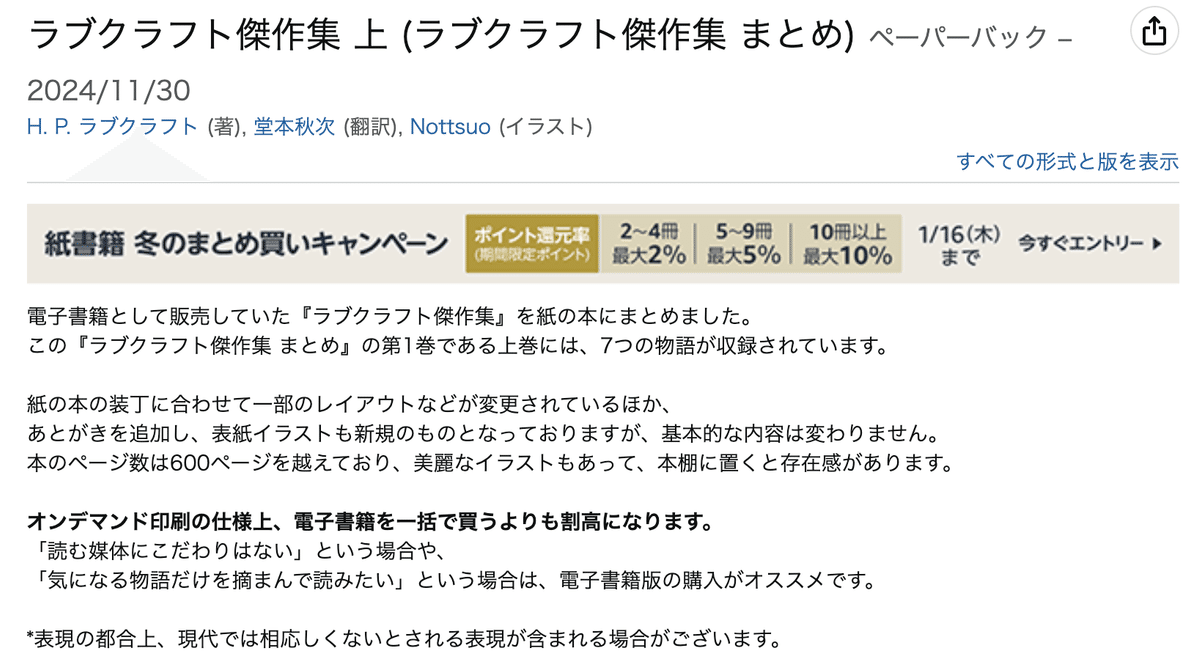

上記にある通り、今回ペーパーブックを作ったのはこれまでKindleで販売していたラブクラフト傑作集(全13巻)のまとめです。ラブクラフトと言えばクトゥルフ神話というひとつの大きな世界観が生まれるきっかけとなった人物であり、今でもその世界観は様々な創作物に影響を及ぼしています。ちなみに僕は大学生の頃にクトゥルフ神話TRPGを知り、そこからラブクラフトの原作に入りました。

このラブクラフトの中編〜長編の翻訳に6年掛かっていて、2024年、傑作集のシリーズとしては訳出が終わったので、「せっかくだし紙の本にしたいよな」と思ったので翻訳完了記念を自分で祝うためにペーパーブック化することにしたのでした。

これが苛烈を極める日々の、あるいはその6年間の続きの始まりでした。ラブクラフトも、余計なことをしなければ平穏に暮らせると教えてくれたのに。

出版のプラットフォームを考える

ペーパーブックを作るにあたってまず考えたのは、どうやって印刷するかです。今だと同人作品として小規模ロットで文庫本などを印刷できるサービスもありますが、僕はAmazonのオンデマンド出版を使うことにしました。オンデマンドなので在庫を抱える必要がないからです。

特に今回の場合、既にKindleで販売済みのものをペーパーブックにしているだけですので、もうKindleで買って読んでくださっている読者にとって敢えて必要なものではありません。もっと突っ込んで言えば、『どうしても紙の本で読みたい』という方や、『本棚に置きたい』という方でなければ、これを買う動機や必要がまったくないのです。実際商品ページにも、「基本的にKindle版の方がお得」の旨が書いてあります。

じゃあなぜ作るのか? 他ならぬ僕が欲しいからです。「欲しいものが世界にないなら、あなたが作りなさい」とか絶対誰かが言ってるはず。とは言え、僕は欲しいが在庫を抱えるのもリスキー。そんな僕の味方がAmazonのオンデマンド出版だったわけです。

原稿を用意する

そうしてAmazonオンデマンドで出版することが決まって、次にすることは原稿を用意することでした。Amazonオンデマンドの出版の流れをまとめると、こんな感じです。

こうやって見るとフローチャート的には簡単ですが、1〜2の工程にめちゃくちゃ時間が掛かります。「FIREを達成するには、まず1億円を用意して、それを年リターン5%で運用するだけ」みたいな話。1億円を稼ぐのが大変なんやろがい。1億円稼ぐ気概がある人はFIREなんてしないやろがい。

取り乱しました。とにかく、フローチャートのうち1〜2が一番大変です。ここで、「いやいや、今回の場合、既に翻訳した原稿は"在る"のだから、楽だったのでは?」と思われる向きがあるかもしれません。しかし、0→1を実現する人材が重宝されるのと同様、99→100にするのが重宝される人材もいることから分かるように、この最後の詰めこそ、最も大変な作業でもあったのです。

原稿用のページ設定

原稿を準備する上で、Macユーザーである僕はPagesを使いました。最初はWordを使ってみたのですが、何だか動作が安定しなかったり、繊細な調整が難しかったりしたので、途中からPagesに切り替えた次第です。とは言えこれは僕の作業環境の問題なので、別にPagesじゃなくても原稿は用意できると思います。

PagesでもWordでも、アプリケーションを開いたら、まずは最終的なページの大きさに合わせてページのレイアウトを調整します。今回の場合、僕はAmazonオンデマンド出版で対応可能な大きさの中からB6(128×182)を選ぶことにしたので、用紙サイズもB6にしています。

次に、縦書き・横書きの設定を行います。僕は今回、縦書きの小説として出版したかったので、この時点で表示を縦書きにしています。

さらに、印刷に合わせて余白を設定します。僕はヘッダーを1.25cm、フッタを1.5cm、書類の余白は上が2cm、下が2.5cm、内側が2cm、外側が1.3cmとなっています。これについては印刷する内容や印刷物の大きさにもよるところ、また個人が目指すバランスにもよるところですので、この辺りのページを見つつ各々の状況に合わせて設定してください。

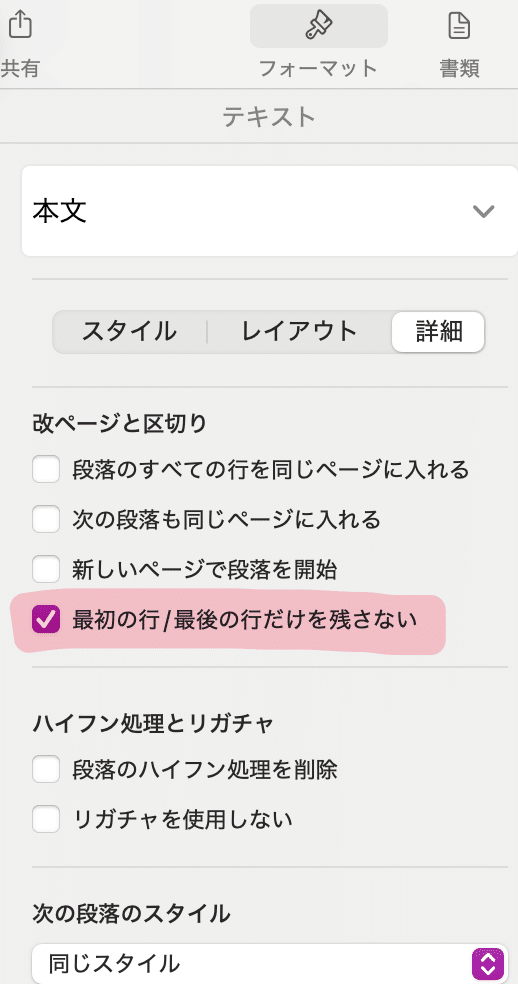

ちなみにpagesの場合、画像の赤い部分にチェックが入っていると、自動で読みやすいように改行の送りを調整してくれます。しかしその結果としてページ数が増えてしまう可能性があり、後述の理由からそれが望ましくなかったので、僕はこれを途中でオフにしました。

これらに加えて、フォントの設定をしたり、フッターにページ番号を入れたりして、自分が望む形のページを作っていきます。つまり、基本的な本を作るだけなら特別なツールなどは不要ということになります。現代の活版印刷革命や。

こうして設定したページに、Kindleで販売していた翻訳をコピーしてペーストしていきました。Kindleでの販売は本文についてはワードファイルの提出でOKなのでワードファイルだったこともあり、こうした作業が生まれた形です。はい、これで原稿は完成。とはなりませんでした。

文字を切り詰め、推敲する

Amazonのオンデマンド出版の場合、著者に入る利益は、『売値(著者が設定する)』から、『印刷代』を引いた残りの60%(これはロイヤリティレート)になります。そして、『印刷代』を下回る売値をつけることはできません。また今回の場合、Kindle版の販売とのバランスも鑑みる必要があります。

そうなると、できるだけ販売費を抑えるためにも、印刷代を抑える必要があり、ページ数を切り詰める必要があるということになります。

そのため、例えば数文字だけ次の行に入っていて、それが積もり積もってページ数が嵩んでいる、というようなことがないようにしました。現状だとただワードファイルから本文をコピペしただけなので、「〜した。」の「〜た。」だけが次の行に入っているところや、表現を改められるところがないかなどを確認し、既存の翻訳から意味を変えずに文章を整理していきました。そうした中で行われた本文への改訂はKindleの方にも適用し、そちらはすぐに再アップロードしました。Kindleの購入者は常に最新版のデータを確認できるので、過去の購入者も含め、Kindleで購入した人に不利益がないようにするためです。

そしてこの推敲がとても大変でした。永遠に終わらないかと思った。誤字脱字がないかを必死にチェックし、表現を改善できないかを考え、(意図的でない)間違った漢字や語句の使い方をしていないかを虱潰しに探しました。

こういう推敲作業は、本来であれば信頼できる第三者に任せても良いところだと思います。自分で自分の文章を読むと目が滑りやすいし、自分は内容を分かっていて違和感なく読めるので、初見の読者が引っかかる部分を見落としたりすることもあるためです。

ただ今回の場合、必要に応じて原文を参照しつつ文章を直していく必要もあったので、この推敲作業を全部自分でやりました。Kindle版の公開から(つまり翻訳完了時点)からはかなり時間が経っている作品ばかりなので、割と新鮮な気持ちで文を読むことができたのは良かった点です。そうした気持ちで読みつつ、より良い表現や言い回しがないか、改善できるところはないかというところも、原文を合わせ読みしつつ探しました。

基本的にペーパーブックではpdfで本文を納品するため、その画面上での見え方がそのままペーパーブックになります。そのため、「この行までこのページに収めたいな〜!」とか、「ページを捲ったらこの描写が出てくるのが良さそうだよな〜!」みたいなのが無限に出てくるのです。

推敲に区切りをつけてOKだと思えたら、データをpdfとして保存します。これで本文のデータはOK。ちなみにオンデマンド出版ではpdfの再提出は何度でも可能なので、元々の編集データも残しておくのが良いです。

表紙とかのデータ

少し話は前後するのですが、ここで表紙と裏表紙、および背表紙のデータの作り方について解説しておきます。

Kindleのオンデマンド出版では、この表紙から背表紙を跨いで裏表紙までのデータを1枚のpdfで提出する必要があります。背表紙を跨ぐということは本文の内容によってその部分の厚みが変わるので、例えばA4とかB5といったような定型的な大きさではなく、「縦はXmm、横はYmm」といったpdfを用意する必要があるのです。

これが面倒くさい。pdfなんてA4とかB5でしか見たことないし、どうやってそんなカスタムな大きさのpdfを作れば良いのか分からない。はい解散。

ここで役に立つのが Canva です。

今となっては有名になったCanvaでは、デザインの大きさをカスタマイズし、さらに出力をpdfで行うことができます。これを使えば提出用のpdfを作るのもぐっと楽になります。

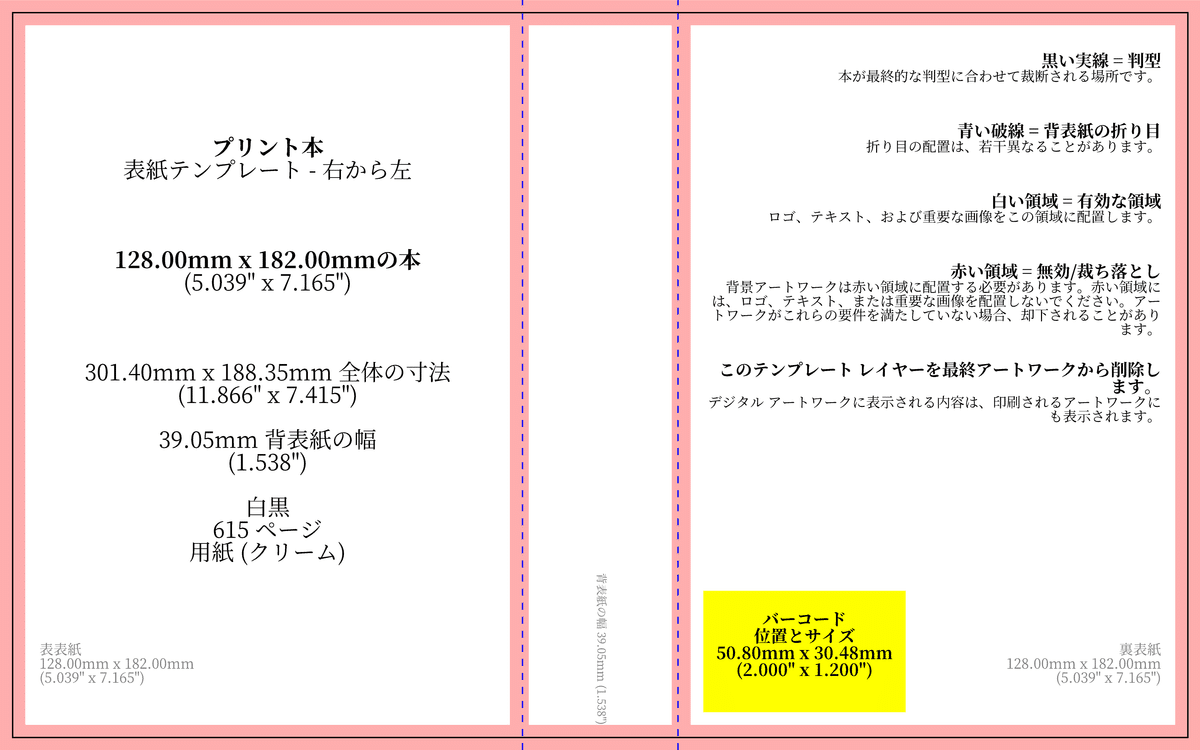

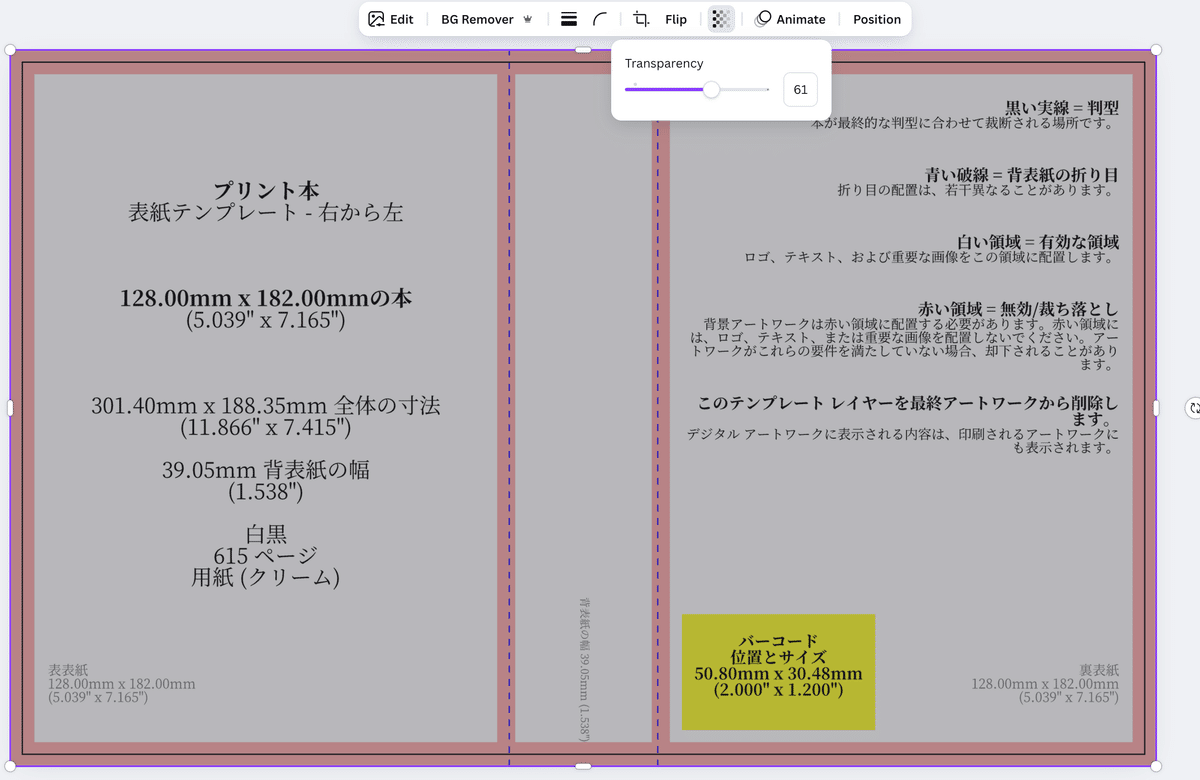

さて、手段が明らかになったところで制作プロセスの方に戻りましょう。ここまでで、およそ本文が完成しています。ということは、ページ数も分かるということ。そのページ数を、この計算テンプレートツールに入れます。綴じのタイプはペーパーブックで、僕の場合は本文タイプが白黒、用紙タイプはクリーム、ページを読む方向は右から左(つまり、背表紙が来るのは右側で、縦読み)、測定単位はミリメーター、本文の判型は128 x 182mmとしました。ページ数は615ページです。

すると、こんな感じに計算がされます。

さらに、このページからテンプレートをダウンロードできます。

今回の場合、全体の大きさが縦が188.35mm、横が301.4mmということになるので、これをCanvaで新しいデザインを作るときに入力します。

ここにさっきダウンロードしたテンプレートを入れてやるとぴったり嵌まるはずなので、そのテンプレートを半透明に透過したりすれば、デザインの配置がより容易になるはずです。

後は上手くこれをデザインしていくだけ。あるいは、このテンプレートやサイズの仕様を共有してデザイナーに発注しても良いでしょう。このとき、注意点として、黄色い部分はバーコードが入るのでエリアを空けておく必要があります。とは言え、例えば写真などを使っていてその部分だけ消すのが難しいなら、Canva上で白い四角などを上から被せてしまえば問題ないです。

ちなみに僕も、表紙をイラストレーターの方に発注しました。ラブクラフトの短編集を翻訳してKindle化したときからずっと表紙を描いていただている方で、クトゥルフ作品と言えばかなり有名なイラストレーターの方でもあります。当初、ダメ元で連絡をしてイラストの依頼を受けていただいたのに感動したのを今でも覚えています。

今回のオーダーとしては、B6サイズの文庫になる予定だったので、B5サイズの横に大きな絵を描いていただき、それを半分ずつ表表紙と裏表紙で使う、という形になりました。そのため、推敲のスタートと同時に依頼を済ませ、デザインの完成を待っている間に推敲を同時並行で進めることができました。

いよいよ印刷する

というわけで印刷です。本文のpdfデータと表紙〜裏表紙までをひとつにまとめたpdfデータをそれぞれAmazonに提出します。

まずKDPのページを開き、タイトルの新規作成から紙書籍を選択、そこから必要な情報を入れていきます。タイトルや著者名など、必須とされているところを次々に入れていきましょう。

入力を進めていくとデータの提出を求められるので、そこで作成したpdfを送信します。本文と表紙〜裏表紙のデータはそれぞれ別に提出するところがあります。

すべての送信と処理が完了すると、印刷イメージを確認できるようになるので、余白が充分かなどをここで確認します。

その後、問題がなければ値付けを行います。それがすべて済めば出版準備に入り、そのまま購入可能になるまで待つだけなのですが、ここで出版準備完了にする前に『校正刷り』を注文することができます。

校正刷りは、現時点で処理されているデータに基づいて、試し刷りをすることができる機能です。印刷代と配送料は掛かってしまいますが、実際に手に持って質感や読みやすさなどを確認できるので、ぜひ印刷しておくと良いでしょう。

そしてこの校正刷りからまた、推敲の第二部が始まるのです。

本で読んで推敲する

実際に手に取って本として読んでみると、データで、つまりスクリーン上で読むのとは違う感覚があり、そうしていると気になるところがまた無数に出てきます。あれだけ推敲したのに、直したいところが無数に出てきます。多分これは、どれだけやっても絶対にゼロにはならないのでしょう。

というわけで、校正刷りと向かい合いながら、ペンでメモを取りつつ、修正点を本文のデータに反映し、必要に応じてKindleの原稿にも反映し、Kindleはすぐに更新して——といったことを、最初の推敲が終わってからまた一ヶ月くらい続けました。そもそも、個々のKindleの作品も、公開前に何度も読み直しているはずなのです。それでも未だに見つかる『改善点』や『直したいところ』がいっぱいだというのは、実に恐ろしい話です。

こうして何とか推敲を最後までやり遂げ、「もう一回くらい推敲したい」という気持ちと折り合いをつけつつ、それを全世界に公開してしまうことに恐怖しながら、最終バージョンの原稿を改めてアップロードして、出版準備は完了です。お疲れさまでした。

出版完了後は誰でもそれを買うことができ、また同時に、著者は自分のためのコピーを買うこともできます。このコピーは校正刷りと同じくロイヤリティを含まないので、僕も記念としてこれを購入しました。そもそもそれが目的だったのだ、長い道のりだった。

というわけで、こんな感じでKindleで出していた本をペーパーブック化しました。これを上巻と下巻でやったので、少なくとも推敲について同じサイクルをもう一度繰り返しているということになります。正気か?

本を作るというのは並大抵のことではないな、と改めて思いました。

ちなみに僕が手がけたラブクラフトの翻訳には『短編集』もあり、これも今年中にまとめて同じくペーパーブック化したいと思っています。今、この短編集の最後の1冊をKindle出版向けに制作中(翻訳中)で、それを含めると短編・掌編は全部で44話あることになります。正気か?

ちなみに本来であれば、この後にこのペーパーブックを作るに至った、「自分が欲しかったから」以外の理由についてまとめようと思ったのですが、何か思ったよりも長くなったのでまたの機会にします。そっちはちょっと生々しい話になるかもしれないので、もしそうなったらペイウォールを張るかもしれません。

もし続きが公開されたら、そのときはどうぞよろしくお願いします。