ワーグナーを嘲笑するゴリウォーグ

クロード・ドビュッシー(1862-1918)の《子どもの領分》(1908年)。愛娘シュシュのために書いたこのチャーミングな組曲のフィナーレを飾るのが、〈ゴリウォーグのケークウォーク〉です。一風変わったタイトルで印象に残りますね。ケークウォークは、「ウン・パ、ウン・パ」という2拍子のリズムが特徴的な黒人のダンス。万博でジャワ島のガムラン音楽に魅せられて、その音階で曲(〈塔〉)を書いてみてしまったミーハーなドビュッシーのことですから、アメリカ由来のちょっぴり粗野なダンスミュージックも好奇の目で創作に取り入れてみたのでしょうね。

タイトルのゴリウォーグは、当時ポピュラーだった、真っ黒な顔をしたもじゃもじゃ頭のキャラクターで、もとはイギリスの絵本作家フローレンス・ケイト・アプトンの絵本に登場するキャラクターでした。児童文学のフィールドを超え、黒人の象徴としてさまざまな場面で差別的な描かれ方をするようになり、現在ではタブー視され回収騒ぎや警察沙汰も起こっています。わが国であった絵本『ちびくろサンボ』の絶版騒動も思い出されますが、それはさておき、このゴリウォーグ君、当時は子どもたちの人気キャラクターでした。ケークウォークを踊るゴリウォーグをユーモラスに描いた音楽、シュシュちゃんは喜んでくれたのでしょうか。

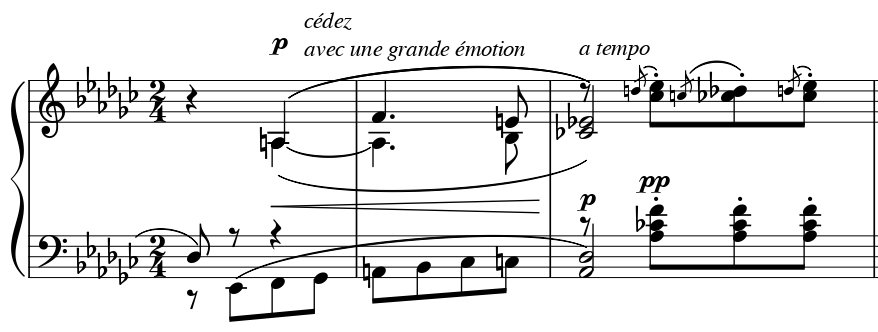

この曲の中間部に、ドビュッシーは黒いユーモアを仕掛けました。ワーグナーの《トリスタンとイゾルデ》の冒頭のメロディーを登場させ、「ケッケッケッ」と笑っておちょくるような音型で寸断します。

ここは、ベートーヴェンの第9交響曲の終楽章(前の楽章の断片が次々を回想されながら、それを“否定”して歓喜の合唱へ導入する)にも似て、ドビュッシー自身の“反ワーグナー”の精神を、曲中のゴリウォーグに代弁させているかのようです。ドビュッシー自身、評論のなかで、ワーグナーのこの音楽を「トリスタンの病的な情熱につきまとういらいらした息切れ」「イゾルデの焦れていきり立った獣の叫び」などと大仰に綴っていました。

《子どもの領分》を初演したのはイギリスのピアニスト、ハロルド・バウアー(1873-1951)ですが、バウアーの自伝に初演時のエピソードが出てきます。ドビュッシーは、初演の演奏会場に姿を見せませんでした。なんと、彼はこの曲のワーグナー風刺が聴衆の反感を買うのではないかと怖気づき、会場の庭でウロウロして待機していたのです。「どうだった?」「笑ってくれましたよ」ドビュッシーは、安堵とともに歓喜の雄叫びを上げたのでした。

↑バウアーの弾くドビュッシー。《子どもの領分》の録音は残念ながら残っていない。

↑コルトーの弾く《子どもの領分》の映像では、〈ゴリウォーグのケークウォーク(5:41〜)で、音楽とともにゴリウォーグの人形が踊る映像になっていて微笑ましい

《子どもの領分》のドビュッシー本人によるピアノ・ロール(ヴェルテ・ミニョン)録音は、洒脱でユーモアを滲ませたピアノで必聴です。

参考文献

初出

『音楽現代』2022年11月号 連載「名曲の向こう側」第63回(内藤 晃)

いいなと思ったら応援しよう!