14.集団・組織の発達段階モデル(各ステージの詳細/フォーミング、ストーミング編)

フォーミングのはじまり

集団や組織の成長プロセスを地図にたとえて説明しようと思います。

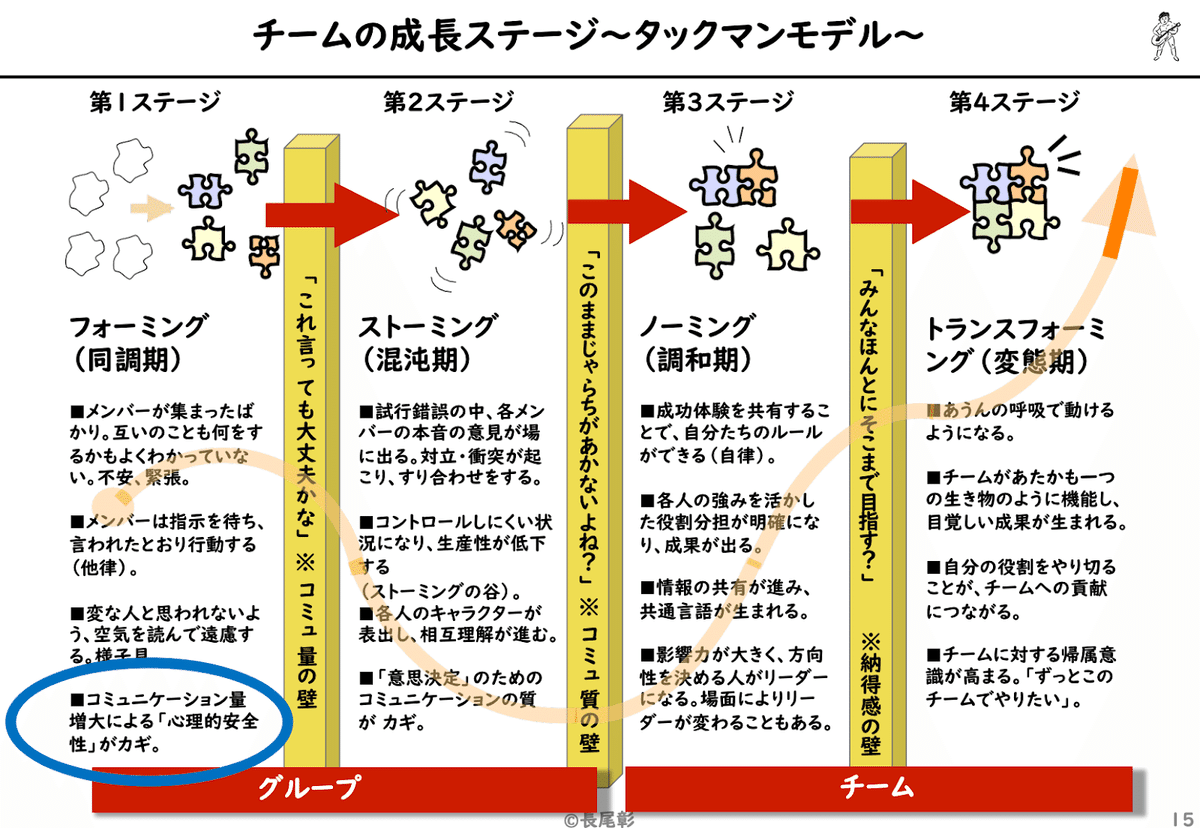

タックマンモデルの最初の二段階にあたるフォーミングとストーミングは、チームが生まれて間もないころの雰囲気を象徴的に示す重要なステージです。

今回のレクチャーでは、この二つのステージについて「地図の詳細な読み方」をお伝えしたいと思います。

僕は、フォーミングを「同調期」と呼び、ストーミングを「混沌期」と呼んでいます。

そして、これらの段階にある集団を「グループ(群)」と表現しています。

なぜ「グループ(群)」と呼ぶのか。

その理由は、まだ自分たちで主体的に動き出すほどの結束が生まれていないからです。

与えられた指示や目標、あるいは外部からの枠組みによって機能しているだけなので、「群」と捉える方がしっくりくる、というわけです。

この同調期という呼び名は、まさに「とりあえず波風を立てないようにしよう」「周りに合わせておこう」という、メンバー同士の様子見や遠慮の空気を表しています。

実際のフォーミング期でも、チームが結成されて最初の段階では、メンバーはお互いに探り合い、衝突を避けようとする傾向が強いものです。

「相手に嫌われたらどうしよう」「リーダーや周りは何を期待しているのだろう」と考えつつ、積極的に主張することは控えがち。

あえて本音を隠し、表面的には「大丈夫です」「とりあえずOKです」などの言葉が飛び交います。

あるいは、受講生同士が初めて顔を合わせる研修の場でも、いきなり意見をぶつけ合う人は多くありません。

むしろ、お互いの出方を見ながら控えめに笑顔を交わし、居心地のいい立ち位置を模索する。

こうした流れは自然なことであり、チームが成熟していく最初のステップでもあるのです。

とはいえ、この時期を「表面的な調和」だけで乗り切ってしまうと、後の段階で抱える火種が増えることにもつながります。

そこでファシリテーターが観察すべきは「メンバーがどんな不安や遠慮、葛藤を抱えたまま進んでいるか」という点です。

表情は和やかでも、内心「うまく馴染めるだろうか」「リーダーの指示に従うしかないのかな」と感じている人がいるかもしれません。

この時期は衝突こそ少ないかもしれませんが、関係性が浅いまま合意形成を急ぐと、真に納得のいく議論ができないままプロジェクトだけが進んでしまう危険があります。

この状態こそがグループ(群)であり、まだチームとは呼べない理由なのです。

外部から与えられた目標や手順に頼るだけで、自ら目的や道筋を話し合おうとする動きがまだ弱いのです。

ここで重要なのは、ファシリテーターが「次の段階では、本音同士をぶつけていくことになるかもしれませんが、それはより強いチームへ進むための大切なプロセスです」という見通しを示すこと。

いわば地図を片手に「いま私たちはこの辺りを歩いているが、やがて険しい道が来る。それは避けては通れない」と伝えておくのです。

そうすることで、メンバーはフォーミングにいる自分たちの状態を客観的に捉えやすくなります。

もし違和感や疑問を抱えていても「それを声に出してもいいんだ」と気づき、早めに小さな芽を発信できるようになるかもしれません。

もし誰も何も言わないままであれば、後の混乱がいっそう激しくなることも十分あり得ます。

だからこそ、「地図の読み方」を共有する意義が大きいのです。

フォーミングを丁寧に歩む

フォーミングは、ある意味では居心地のいい段階です。

まだお互いに衝突を避けるため、言葉遣いもソフトで、表面的には「うまくいっている」と見えがちだからです。

研修やミーティングでも、「問題なく進行できました」「大きな意見対立はありませんでした」といった報告が挙がるかもしれません。

しかし、このとき注意したいのは「そう見えているだけかもしれない」という観点です。

実際には「本当にこれでいいのか分からない」「いま自分がどんな役割を果たすべきか決めかねている」というメンバーが少なくないはずです。

「グループ(群)」と呼ぶのは、この段階のメンバーが個人的な安心を優先し、まだチームとしての主体的な取り組みに腰を据えるところまでは至っていないからなのです。

ファシリテーターがここでできる支援のひとつは、小さな発言機会をこまめに用意することです。

たとえば冒頭のウォーミングアップで雑談をするだけでなく、「このプロジェクトに期待することを一人ずつ挙げてみましょう」や「いま抱えている小さな不安」を共有してみるなど、ライトな切り口のディスカッションを設定します。

大事なのは、全員が必ず発言できる場を平等に作ることです。

声が大きいメンバーが主導権を握りすぎると、他のメンバーはどんどん黙り込んでしまいます。

さらに、ファシリテーター自身が「いまはまだ遠慮が多い時期ですよね」と口に出して言うのも有効です。

メンバーたちが「ああ、やはりそういう時期なんだ」と納得できれば、「自分だけが意見を言えていないわけじゃない」と安心しやすいのです。

また、グループとして合意形成を進める際にも「いまの段階では、とりあえず仮決定でもいいかもしれません。後で修正する可能性も含めて考えましょう」といった伝え方をすると、本音を言いやすい空気を作れます。

とはいえ、この段階では大きな決定を急がないほうが得策です。

なぜなら、まだ自分の本心をさらけ出していないメンバーが多いため、後になって「あれはやっぱり納得できなかった」と問題が噴出するリスクがあるからです。

そう考えると、同調期の最優先タスクはお互いを受け入れるベースを作ること。

外から見るとやや回り道に見えるかもしれませんが、チームが本気で動き出す前に必要な土壌づくりなのだと捉えるといいでしょう。

このとき、「群であることを否定的に捉える必要はありません。

ストーミングに入れば、否が応でも衝突や意見の食い違いが前面に出てきます。

そこに臨む前に「安心してものが言える土台」を整えておくと、衝突を建設的に扱いやすくなるのです。

繰り返しになりますが、ファシリテーターが「いずれ次のステージで混沌とした議論が起きるかもしれないが、今はそのための準備期間だ」と示唆するだけでも、メンバーの心構えはまるで変わってきます。

つまり、フォーミングは、まだ踏み込んだやりとりが起こりにくい代わりに、“群”としての一体感の芽生えが育つ瞬間でもあります。

全員が「ここなら安心して話せそうだ」「このメンバーならやっていけそうだ」と思えたとき、次の段階で立ち向かう混乱にも前向きに挑戦できるのです。この「グループ(群)の本質」を理解したうえで介入できるかどうかが、ファシリテーターの腕の見せどころです。

ストーミングへの入り口

次のステージは、ストーミング(混沌期)と呼ぶ段階です。

ここからは、先ほどまでの「なんとなく表面的には安定している」状態から一転、メンバー間で意見やアイデアの衝突や対立が起きやすくなります。

「こうしたい」「いや、こうじゃなきゃダメだ」と、それぞれの意見や価値観が交錯し始めるのです。

このストーミングが訪れる背景には、フォーミングのうちに育まれていた「潜在的な違和感」や「本当は気になるけれど言い出せなかった疑問」があると考えられます。

最初は「まあ合わせておこう」「大きく反対はしないでおこう」と保留していたものが、あるタイミングで一気に噴き出すのです。

たとえば「誰が本当のリーダーなんだ」「責任分担はどうなっているんだ」「そもそもこの目標設定は間違ってないか」といった声が表面化するのも、この時期ならでは。

いわばフォーミングで積み残していた論点が姿を現し始めるわけです。

実際の現場を見ると、特定のメンバーが鋭い疑問を投げかけたことで、一気に場の空気がピリつくことがあります。

例えば「どうして彼だけ重要な役割を与えられているんだ」「私はずっと待っているのに、意見を通してもらえない」など、感情が混じったやり取りが増えてきます。

それまで穏やかだった人が突如として苛立ちを露わにする場合もあるでしょう。

ストーミングという呼び名は、まさに「一体どうしてこうなったのか」と迷い葛藤する、嵐に翻弄されるメンバーの様子を的確に言い表しています。

しかし、タックマンはこのストーミングを「チームが本当の意味で形成されるうえで欠かせない通過儀礼」と位置づけています。

私も同様に、「この混沌を経ないまま、本当のチームにはなれない」と考えています。

なぜなら、意見やアイディアの衝突が起きて初めてメンバー同士の本音や本当のニーズが見えるようになるからです。

お互いの立場や思考パターンを理解するためには、ただ仲良くしているだけでは不十分。

むしろ、ぶつかり合うことを恐れずに、すり合わせを繰り返すことで絆が深まっていくのです。

ファシリテーターが観察すべきポイントとしては、「意見やアイディアの衝突の背景にある希望や期待は何か」を探る姿勢が挙げられます。

誰かが強い言葉を発している場合、大抵は「もっとこうしてほしい」「自分の頑張りを認めてほしい」というポジティブな意図が隠れているものです。

そこを見逃さず、「今の発言にはこんな思いがあるように感じますが、いかがでしょう?」と問いかけることで、単なる批判合戦を建設的な対話へ昇華しやすくなります。

また、ストーミングの特徴として、意見をぶつける人ばかりではなく、逆に萎縮して黙り込んでしまう人も出てきます。

表面化する衝突が激しくなるほど、その様子に怖気づき、距離を置く人が増えるのは自然なことです。

だからこそ、ファシリテーターは全員が対話の輪に入れるような仕掛けを考えなければなりません。

場合によってはペアワークや少人数での話し合いを挟んで、意見を拾いやすくするというのも効果的です。

大切なのは、ストーミングを迎えたことを「チームが壊れていく兆し」とネガティブに捉えすぎないこと。

むしろ「次のステージに行くための学習が始まったのだ」とポジティブに受け止められるかどうかが分かれ道です。

衝突を避けて通れば表面的には平和かもしれませんが、チームの本質的な成長は望めません。

ファシリテーターが「ストーミングは私たちの成長には欠かせないものですよ」と繰り返し伝えておくだけでも、メンバーの心持ちは随分と変わります。

ストーミングを乗りこなす

ストーミングは、言い換えれば「チームが生まれ変わるための洗礼」のようなものです。

表面上の仲良しこよしではなく、互いに本音をさらし合って初めて共有できる価値観や目標があるからです。

この段階で十分にぶつかり合うと、次の「ノーミング(調和期)」に至ったとき、一体感や連帯感がまるで違ったものになります。

ファシリテーターとしては、この「洗礼」がただの不毛な争いで終わらないよう、対話の設計を緻密に考える必要があります。

たとえば、不満・疑問・期待を書き出してもらい、グループで対話する場を設けたり、あえてロールプレイ形式で意見が対立する役を演じてもらったりする方法もあります。

大切なのは、メンバーの気持ちを受け止めたうえで「この衝突が、私たちのチームにとってどんな意味をもたらすのか」を考えやすくすることです。

もし場が荒れてきたら、一時的にクールダウンの時間を入れるのも有効です。

感情が高まったままだと、相手を傷つける発言が出やすく、それが根深い亀裂となるリスクもあるからです。

一度、深呼吸の時間を作り「そもそも私たちは何のためにこのチームで集まっているのか」を再確認すると、不思議と落ち着いて話し合いに戻れる場合があります。

また、ストーミングを乗りこなすためには、リーダーやファシリテーターがすべてを解決しようとしすぎないことも重要です。

衝突は当事者たちが互いに歩み寄り、理解しようと努めるからこそ意味があります。

外部の人間がただ「こうしなさい」と指示するだけでは、メンバー個々の主体性が育たないまま終わってしまうでしょう。

「グループ(群)」の段階であるストーミングを経ることで、次に訪れるノーミング(調和期)・トランスフォーミング(変態期)では、メンバー同士の結束が強固になります。

ストーミングこそがチームへの切り替わり点であり、言い換えれば、「チームビルディングとはストーミング越えをすること」なわけです。

このフェーズで本音の意見交換や役割の再設定が行われるからこそ、本物のチームとして生まれ変わるチャンスがあると考えるからにほかなりません。

最後に、地図としての発達段階モデルにおいて大切なのは「それぞれのステージが必然的にやってくるプロセスである」という理解です。

ストーミングに至ったら「やっぱりダメだ」と投げ出すのではなく、「なるほど、ここが噂の険しい峠か」と、地図を見ながら一歩ずつ進むイメージを全員で共有できるかどうかがポイントになります。

実際、この峠を乗り越えた先には、メンバーが互いを深く理解し合い、自ら考え行動する力強いチームが待っているのです。

私たちが「フォーミングからストーミングへ」という地図の詳細をしっかり把握しておくだけで、衝突が起きたときに「どう受け止め、どう対処すればいいのか」が見えてきます。

ファシリテーターにとっては挑戦の連続かもしれませんが、その先で生まれるチームの飛躍を目の当たりにするのは何ものにも代え難い喜びです。

ぜひこのレクチャーをヒントに、皆さんの現場でフォーミングとストーミングの特徴を見極め、適切なアプローチを模索していただければと思います。