NICK DECAROについてぼくの知っていることをすべて。

天職には大雑把に言えば、タイプがふたつある。

ひとつは自分が夢見た仕事に就いて、最後まで全うすること。もうひとつは、家業やたまたまありついた仕事に、自分らしさや職能を発見して、それを開花させること。

さらに細かく言えば、他人から「君にはこっちのほうが向いているんじゃない?」と勧められて、いざやってみたら案外うまくいった───というパターンもある。

客観的だが、ときに無責任な他人からのアドバイス。受け入れるか否かのキャパシティは人それぞれだ。ぼくはどうだろう。その余地は0ではない。しかし、どちらかといえば独りよがりに生きてきた。その結果、友達は減り、経済的な成功にも縁遠くなったきらいはあるが……少なくとも、あっちを選んでおけばよかった、言うことを聞いておけばよかった、という類いの後悔とは無縁でいられる。

結局、どのルートを進んだら最適だったかなんて比較/検証は、事切れる瞬間まで保留しておけばいい。

53歳で夭逝した天才音楽家、ニック・デカロの天職とは?

アメリカの音楽サイト"Spectropop"が使っていた表現を借りれば、(主に) アレンジャー、(ときどき) プロデューサー、(ごくまれに) ソングライター、またセッションミュージシャン。ニックがプロデュースや編曲を担当したレコードは400枚近い。また、アコーディオン奏者として、70枚以上のグラミー賞アーティストの作品に参加している。

たとえば、ローリング・ストーンズ『Between the Buttons』(1967年)収録の名曲「Back Street Girl」に入っている印象的なアコーディオンはニックの演奏である。

ニック・デカロは1936年6月23日、オハイオ州クリーブランドで生まれた。クリーブランドは五大湖のひとつ、エリー湖に面していて、夏には湿気の多い高温に、冬は凍てつく寒さに見舞われる過酷な土地だ。

幼少期から父親に楽器の手ほどきを受け、天才音楽少年として名を馳せる。5歳のとき、地元のラジオ番組で「ベサメ・ムーチョ」を歌い、観客から大喝采を浴びた、と弟のフランクが証言している。

15、6歳の頃からギタープレイヤーだった弟フランクとデュオを結成。その後、サックス奏者として、ニックと同い年のトミー・リピューマが加入。Mello D'sというバンドに発展した。

トミーはプレイヤーを廃業して、地元のレコードレーベルで宣伝の仕事を始める。やがて西海岸に足場を移し、リバティ、A&M、ワーナー・ブラザースといった、名だたるレコードレーベルのプロデューサーとなり、カーペンターズをはじめとした音楽史に残る作品を手掛けていく。70年代の終わりにはYMOにいち早く目をつけて全米デビューさせたことも有名。ポップスだけでなく、ロックやジャズまで幅広いジャンルで辣腕を振るった。

かたやニックはどうだったか。

クリーブランドの音楽学校を出ると、二十代半ばで陸軍に入隊。除隊した後も、自分の居場所をなかなか見つけられずにいた。そんな中、順調にキャリアを重ねていたトミー・リピューマから電話がかかってきた。1964年の真冬のことだった。

「おい、聞けよ───俺は今、アイスクリームを食べてる。でも、今日もロスは暑くて、すぐに溶けちゃうんだ。水着の上にぼたぼたと落ちるくらいに」

デカロ兄弟は電話を切るやいなや、愛車である壊れかけのポンティアックにアコーディオンとギターを放り込み、すぐさまクリーブランドを後にした。そして、トミーが待つ西海岸へ向かった。

TO THE SUNSET

当時のリバティ・レコードに、ランディ・ニューマンがソングライターとして所属していた。ランディの父は医者だったが、叔父アルフレッド、エミール、ライオネルの3人が著名な映画音楽家だった。長兄のアルフレッドはチャップリンの『街の灯』のテーマソングを、ライオネルはかの有名な20世紀フォックスのファンファーレの作曲者だ。そんな家庭環境から、ランディは医学の道を志す気持ちもあった。しかし、結果はごぞんじのとおり。

5歳年下だが、ニックにとって業界の先輩だったランディは、ニックの編曲の才能に惚れ込み、強くレーベルに推薦することで、ランディの最初のリーダーアルバム『The Sunset Strings Play The Roy Orbison Songbook』(1964年・Liberty)が制作された。

若者は安価なプレイヤーやラジオで、ロックンロールやモダンジャズを嗜む一方、高嶺の花だったステレオのオーディオセットも一般家庭に普及していった。流麗で洗練されたイージーリスニングのようなゴージャスなサウンドが、そうした機器とセットで好まれた。

その流れで、ビートルズやエルヴィスなど、当時のヒット曲をイージーリスニング調にアレンジした『〇〇 SONGBOOK』という企画物アルバムが、他のレコード会社からも続々出ていた。このアルバムでは、ロイ・オービソンの「プリティ・ウーマン」「ブルー・バイヨウ」などの名曲を、ニックが華麗に料理しているのだが、名を世間に広く轟かせるほどのビッグヒットとはいかなかった。しかし、ニックの編曲の手腕のたしかさを業界の人々に示す一助になった。

ニックがアレンジャーとして、最初にモノにしたヒット曲は、メル・カーターの「Hold Me, Thrill Me, Kiss Me」(1965年・Liberty)。最高順位は全米8位、トップ100に15週間も留まり、100万枚以上のセールスを記録した、文字通りのスマッシュヒットとなる。

名アレンジャーに。

その後、ハーブ・アルパート&ジェリー・モスが立ち上げたA&Mレコードのプロデューサーにトミー・リピューマが就任し、デカロも彼と二人三脚でA&M傘下のさまざまなアーティスト───クリス・モンテス、クロディーヌ・ロンジェ、サンドパイパーズ、ハーパース・ビザールらの編曲を担うことになる。

ごぞんじロジャー・ニコルス&ザ・スモール・サークル・オブ・フレンズのファーストアルバムもトミー・リピューマ/デカロの産んだ傑作だ。

アルバム冒頭の「Don't Take Your Time」を含む3曲のアレンジはボブ・トンプソン、B5「Didn't Want To Have To Do It」をマーティ・ペイチが担当し、デカロは残り6曲を受け持った。

A2「With A Little Help From My Friends」

A5「Snow Queen」

A6「Love So Fine」

B1「Kinda Wasted Without You」

B2「Just Beyond Your Smile」

B3「I'll Be Back」

このうち、A6とB2がロジャー・ニコルス作曲&ゲイリー・アッシャー作詞のオリジナル、A5はキャロル・キング&ジェリー・ゴフィンの黄金コンビによる作品。キャロルも自身のバンド「シティ」で演奏し、1968年10月にシングルをリリースしているが、アルバム収録前に1967年にシングル(名義はロジャー・ニコルス・トリオ)を出したので、ロジャニコのヴァージョンがファーストレコーディング。

もちろんこの3つの〈新曲〉も素晴らしい出来だ。しかし、デカロが編曲力を存分に発揮しているのは、A2やB3のような、誰もが一度は聴いたことがあるビートルズナンバーのアレンジだと思う。

移り気な恋人に翻弄されて、キリキリ舞いする男の悲哀を描いた「I'll Be Back」。聴き比べてもらえればわかるとおり、ビートルズがロジャニコのために作ったデモテープのようにさえ聴こえる。ニックによって施された華麗なストリングスやホーンアレンジが、やや陰鬱でモノクロームな世界をすっかり天然色に塗り替えている。

Un-Happy Heart

今や、西海岸の音楽業界で活躍するヒットメイカーとして存在感を放つようになったニック。ふたたび自身のアルバム───しかも、ソロ名義のアルバム制作のチャンスが巡ってくる。

ビートルズやラヴィン・スプーンフルの楽曲などを全編イージーリスニング風にアレンジしたインストゥルメンタル8曲、自作曲が1曲。そして、シュプリームスの「I'm Gonna Make You Love Me」と、ビーチ・ボーイズ「Caroline, No」のカヴァーでは歌唱も披露。アレンジャー、ソングライター、プロデューサー、演奏家、ヴォーカリスト……彼の音楽家人生を集約したような作品だった。

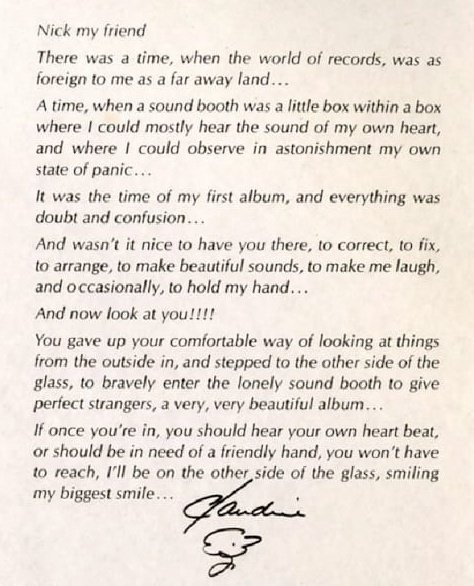

「我が友ニックへ」で書き出されるライナーノーツはクロディーヌ・ロンジェ。彼のはじめての挑戦へ心のこもったエールを送った。

しかしながら、この作品もまったくの不首尾に終わる。もっともニックをへこませたのはタイトル曲「Happy Heart」にまつわる出来事だ。

ある日、彼はしばしば仕事で組んでいたアンディ・ウィリアムス(この当時、彼はクローディーヌ・ロンジェの伴侶だった)からの電話を受けた。

「「Happy Heart」に歌詞をつけて歌う権利を手に入れたんだけど、プロデュースとアレンジを君にお願いできないかな?」

もちろん「Happy Heart」は自分の作品として世に問うたばかりの楽曲。彼のレコードと、自分のレコードは、かならずチャートで争うことになるだろう───ニックは熟慮の結果、オファーを断った。

しかし、アンディのヴァージョンを聴いて、ニックは愕然とする。編曲のクレジットはアル・キャップスになっていたが、どこからどう聴いても、自分のアレンジそっくりだったのだ。そして、アンディの「Happy Heart」は大ヒット。ニックは失意のどん底に叩き落とされる。弟のフランクは「彼がこの件から立ち直るまで、一年はかかったよ」と証言しているほどだった。

BIGな気分で唄わせろ!

A&Mのソフトな作風に飽き足らなくなっていたトミー・リピューマが、次の居場所に選んだのがブルー・サム(Blue Thumb Records)だった。

ブルー・サムは、キャプテン・ビーフハートのプロデューサーだったボブ・クラスノウが1968年に設立したばかりのレーベル。ロック(ビーフハート、T-REX、ラヴ)、黒人音楽(アイク&ティナ・ターナー、バディ・ガイ、フィル・アップチャーチ)、ブラジル音楽(ボッサ・リオ、ドナート)など、70年代前半の空気を反映した濃いメンツが集結していた。

旧友からお呼びがかかり、ニックはまた腰を上げる。

当時('70年代前半)流行っていたカーペンターズやビーチ・ボーイズのようなポップ・ミュージックに、もっと大人っぽいサウンド、つまりジャズやソウル・ミュージックのエッセンスを加えてみたら……というコンセプトで出来上がったのが『イタリアン・グラフィティ』なんだ。

新天地(=Blue Thumb)のグルーヴィーな作風を分母に、古巣(=A&M)で培ってきたメロウネスを分子にした新しいポップスを作ろう、とニックは構想した。そして、なによりこれが『Itallian Graffiti』を作る上で最大の目論見が───自分のヴォーカルをたっぷりフィーチャーするということだった。

結局のところ、どれだけ彼が裏方として成功しても、それを天職だとニックには腹の底から思えていなかった。子供の頃「ベサメ・ムーチョ」で受けた喝采をずっと渇望していたのだ。

収録したのはすべてカヴァーソング。ただし、定番のビートルズやビーチ・ボーイズは無し。旧友のランディ・ニューマン、スティーヴィー・ワンダー、ジョニ・ミッチェル、ベティ・エヴェレットの楽曲、また「二人でお茶を」のようなスタンダードナンバーも選んだ。

他に、ブルー・サムのレーベルメイトだったダン・ヒックス&ヒズ・ホット・リックスの『Original Recordings』(1969年)からピックアップした「Canned Music」。

トッド・ラングレンのセカンド『Runt: The Ballad of Todd Rundgren』(1971年)から「Wailing Wall(嘆きの壁)」。

ここでニックは原曲のアレンジをほぼ再現している。Wailing Wall(嘆きの壁)といえば、イスラエルとパレスチナ自治区を隔てた巨大な壁のことだ。ただ、トッドの書いた歌詞を読んでも、特別、宗教的なメッセージ性は感じない。イタリア系のニックがユダヤ問題へのプロテストとして取り上げるとも考えにくい。編曲の〈いじらなさ〉も併せると、単純に気に入った曲だから歌いたかったのだろう。

さて、選ばれた曲のなかでもっともミステリアスなのが、ラストに収録された「Tapestry」だ。同年に発表されて、大ヒットしたキャロル・キングの「Tapestry(つづれおり)」とは同名異曲である。

作詞・作曲はGunston & Doveこと、Carolin GunstonとPeter James Wilsonというソングライターチーム。手当たりしだいに資料をあたってみたが、この「Tapestry」以外、どんな曲を書いたのか、バイオグラフィもまったくわからない。

ともあれ「Tapestry」はイギリスのロック・バンド「Hot Love」がレコーディングし、1971年6月にシングルが発売されている。

翌年、ジェニファー・ウォーンズ(後年、ジョー・コッカーとのデュオで歌った映画『愛と青春の旅だち』の主題歌「Up Where We Belong」が大ヒット)が、アルバム『Jeniffer』(1972年)で「Needle And Thread」と改題して歌っている。改題の理由はさだかではないが、女性ヴォーカリストということで、キャロル・キングの「Tapestry」との混同を避けたのかもしれない。ちなみにこのアルバムのプロデューサーはジョン・ケイル(元・ヴェルベット・アンダーグラウンド)が務めている。

『Jeniffer』にはA-1「Under The Jamaican Moon」を作曲したリア・カンケル(ママ・キャス・エリオットの実妹)の夫で、ドラマーのラス・カンケルや、ベースのウィルトン・フェルダーといった馴染みのメンツが参加している流れで、ニックの耳に止まり、取り上げたのかもしれない。

そして、デカロ・ヴァージョンの「Tapestry」は、トッドの「Wailing Wall」ほどではないにせよ、ジェニファーのヴァージョンをトレースしたアレンジになっている。かつて、ビートルズの楽曲をあれほど独創的に料理し、アンディ・ウィリアムスに自分の編曲を盗まれてクヨクヨしていた彼だったのに、どうしてそんなことになったのだろうか。編曲で個性を出さなくていいほど、デカロに歌手としての突出した実力があるわけじゃない。チェット・ベイカーやモーズ・アリソン、日本で言えば、坂本龍一のような、ヘタウマというか、味というか、そんな魅力や個性は感じるし、個人的には大好きなのだが……。

ともあれ業界生活10年、35歳になったニックが打った大勝負『イタリアン・グラフィティ』が世に出た。

───が、ここでまた大問題が発生する。

お金がない。

それはブルー・サム・レコードの財政問題だった。

この時期、ブルーサムはアメリカの巨大コングロマリット〈ガルフ&ウェスタン〉系列の会社がディストリビューションしていた。しかし、これといったヒット作に恵まれず、深刻な資金不足に陥っていた。

ようやく完成した『イタリアン・グラフィティ』を引っさげて、自分やトミー・リピューマの故郷であるクリーブランドで宣伝パーティを開催していたニック。ところが、この旅の最中にレーベルがその資金を捻出できないことが判明。ニックが全額自腹を切る羽目になった───。

そんなわけで『イタリアン・グラフィティ』はろくにプロモーションもされず、雑誌や新聞にレビューが載ることさえなかった。

BIG IN JAPAN

またしても自分のアルバムは不首尾な結果になったが、アレンジャーとしてのニック・デカロはついに時代とフィットした。

『イタリアン〜』で作り上げた〈カーペンターズやビーチ・ボーイズのようなポップ・ミュージックに、もっと大人っぽいサウンド、つまりジャズやソウル・ミュージックのエッセンスを加えてみた〉音楽は、A.O.R.(アダルト・コンテンポラリー・ロック)という名称でカテゴライズされて、マーケットのメインストリームを突っ走り始めたからだ。

ただ、アレンジ仕事で糊口はしのげても、ニックの心のどこかで〈そうでありたかった自分〉への執念はずっとくすぶりつづけていた。

「そろそろまたレコーディングアーティストに戻ろうと思う」

80年代の終わり頃、弟のフランクにニックは突然切り出した。他でもない、日本からこんなラブコールがニックに届いていたのだ。

「ぜひ『イタリアン・グラフィティ2』を作ってもらえないですか?」

アメリカでは鳴かず飛ばずだった『イタリアン〜』が、日本のポップスファンの間でカルト的な人気を集め、一説には1万枚以上もレコードが売れたと、ニックは知って驚いた。

この頃、阿川泰子のポップスカヴァー集をロサンゼルスで録音することになり、プロデューサーとして『イタリアン〜』のエンジニアでもあったアル・シュミットに白羽の矢が立っていた。アルの推薦でストリングス・アレンジャーとしてニックにお呼びがかかる。せっかくだからコーラスも……という話になり、『イタリアン〜』以来、ニックはマイクの前に立つ。

そのセッションをきっかけに、日本側のスタッフから「『イタリアン・グラフィティ2』を〜」と持ちかけられ、心に火がついたニック。手始めに作られたのが山下達郎の楽曲をニックのアレンジ&ヴォーカルでカヴァーした『LOVE STORM』(1990年 / Victor)だった。

実は『イタリアン・グラフィティ』の続編を……という企画に対して、ビクターの上層部は難色を示していた。ただ、サザンやユーミンなどのJ-POPを、外国のヴォーカリストに英語で歌わせるのがブームになっていたので(火付け役のひとつ、レイ・チャールズの「いとしのエリー」もビクターから出ていた)、山下達郎のカヴァーなら社内で企画が通しやすかった。その手のカヴァー作品に否定的だった山下も「敬愛するデカロになら」ということで協力してくれることになり、『イタリアン・グラフィティ2』への足がかりとしてこのアルバムが産まれた。

エンジニアはもちろん盟友のアル・シュミット。デヴィッド・T・ウォーカー、ハーヴィー・メイスンなど『イタリアン〜』のメンバーも演奏に参加。山下自身が選曲を担当したカヴァー以外に、達郎へ捧げたオリジナル曲「Great Communicator」と「Love Magic」も収録している。

リリース後はキリンビールがスポンサーになってプロモーションツアーが行われるなど精力的に活動する。そして翌1991年、ついに念願だった『イタリアン・グラフィティ2』……あらため『PRIVATE OCEAN』(1991年 / Victor)を、ニックはアル・シュミットらの助力で完成させた。

M-1の「Nevertheles」(フランク・シナトラのカヴァー)以外はすべてニックのオリジナル曲だ。『イタリアン・グラフィティ』とはまったく違う毛色の作品ながら、曲を書き、演奏し、おおいに歌う───他人の求めに応じながら、自分の夢やエゴも満たす作品だった。ニック・デカロはようやく自分の天職である音楽を日本のよき理解者たちと十全なるかたちで完成させた。

そして、1992年3月4日、53歳の若さでこの世を去った。

偉大すぎる仕事をあまた残しながら、ニック・デカロのウィキペディアは日本語版しか存在しない。また『イタリアン・グラフィティ』も日本以外の国ではいまだにCD化されたことが無い。

彼がアレンジャーとして作った音楽は、どんな時代のどんなタイプの音楽でもきわめて美しい。だが、ソロアーティストとしてのニックは一流のミュージシャンやスタッフにお膳立てしてもらいながら、主体というものがじつに曖昧だ。《仏造って眼入れず》という言葉があるけれど、美しく仕上げられているのに目玉が描き入れられていないような、そんな印象は否めない。ただ、どこか未完成で、余白や解釈の余地があるという点が、トイレにも神様を見出すわれわれ日本人にはたまらなく魅力的に映るのかもしれない。

参考資料 / SPECTROPOP

https://spectropop.com/NickDeCaro/

いいなと思ったら応援しよう!