[ヴァン・ダイク・パークス "ディスカヴァー・アメリカ"を勉強する]FDR in Trinidad(3)

私は未来を目撃した

フランクリン・ルーズベルトの名に由来する別のカリプソナンバー「Roosevelt Opens World's Fair」にも触れておきたい。

この曲はウィルモス・フーディーニが1939年から翌1940年にかけて開催されたニューヨーク万国博覧会を題材に作った。

アルバム『Calypsos By Wilmoth Houdini』に収録されて、1939年にデッカから発売された。

ニューヨーク万国博覧会はジョージ・ワシントンの大統領就任150周年を記念して開催された。空前の大不況に苦しんでいたにも関わらず、約4500万人が来場したという。無論、グッドネイバー政策を反映した展示が行われて、ラテン・アメリカや西インド諸島の生活や文化を紹介する催しも行われた。

時節柄、ドイツは不参加。それでも、ソビエト連邦、イタリア、日本も含む世界65カ国が出展している。〈明日の世界〉〈平和と自由〉がテーマだったが、会期中の1939年9月1日にドイツがポーランドに侵攻。第二次世界大戦の火蓋がついに切って落とされた。

会場には高さ220メートルの三角柱「トライロン」と直径55メートルの球体「ペリスフェア」から成る巨大シンボルが建造され、テレビ、ロボット、カラー写真、プラスティック、ステンレスなどの新技術や新素材が紹介された。

企業館が出展した最初の万博と言われていて、特にゼネラルモーターズ館が展示した「フューチャラマ」は大きな話題となった。

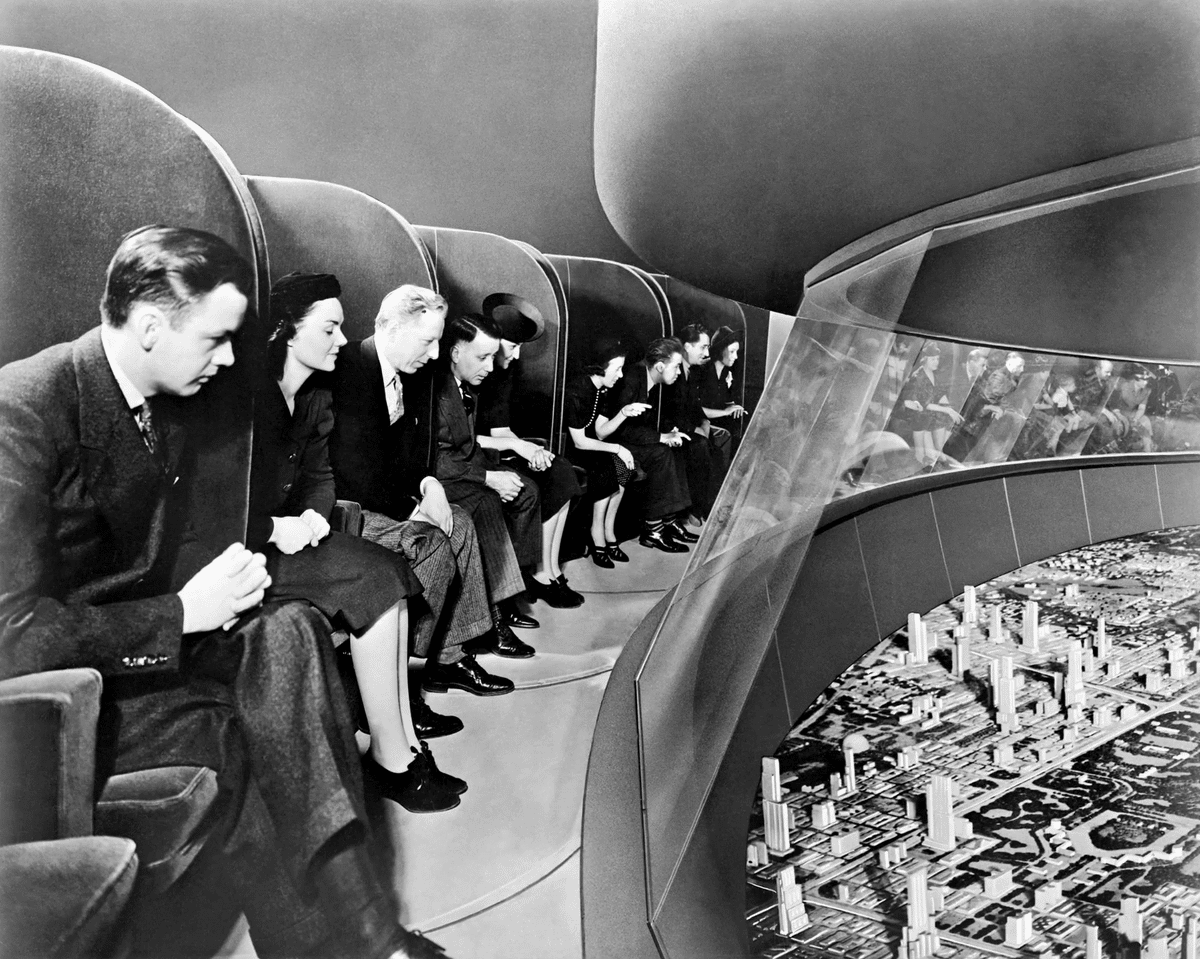

サッカーグラウンドの約半分に及ぶ巨大な円形ジオラマで、20年後の未来のアメリカ───生活環境の整った郊外の街と都市が巨大なハイウェイで結ばれ、美しい流線型(エアストリーム)の車に乗って移動する───というテーマで作られた模型だった。

フューチャラマ───観客は未来都市の上空を遊覧飛行するように、〝キャリーゴーランド〟と名付けられた回転移動するシートに腰掛けて見物する仕組みだった。このライド型アトラクションの技術はのちにディズニーランドで活かされた。

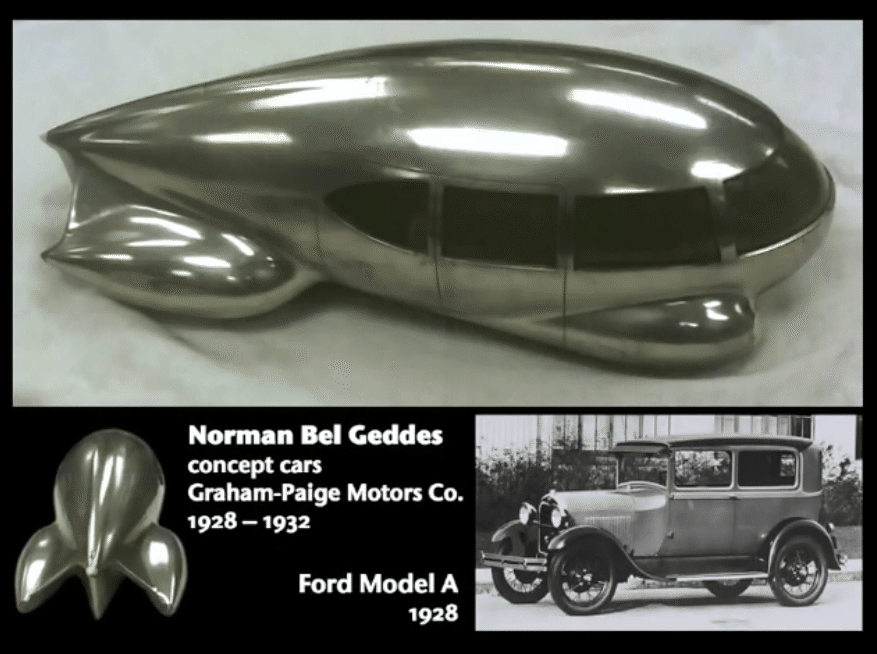

フューチャラマを設計したデザイナーのノーマン・ベル・ゲデスは、著書『Horizon』(1932年)の中で、グラハムページ社のコンセプトカーとして、1927年に流線型の車を初めてデザインしたとき、社長のレイ・グラハムから「人間は臆病な生き物だから、こんな極端な形の車には誰も乗らない」と決めつけられて製造に至らなかった……と回想している。

その後、流線型はカーデザインのスタンダードとなる。

ヴァン・ダイク・パークスがプロデュースしたライ・クーダーのファースト『Ry Cooder』(1970年)のジャケットには砂漠の真ん中に停めたエアストリーム型のトレーラーにもたれかかるライの写真があしらわれている。

また『ディスカヴァー・アメリカ』のジャケットに描かれたグレイハウンドバスの車体にも流線型は取り入れられているが、流線型の車は70年代にはノスタルジーの塊のような存在になっていた。

ちなみに、ニューヨーク万博でフューチュラマを体験した観客には記念として、〝I Have Seen The Future〟(私は未来を目撃した)と書かれた缶バッジがプレゼントされた。

庶民の世紀

サー・ランスロットの「The Century Of The Common Man」(1944年)もルーズベルト大統領と関係の深いカリプソだということに気づいた。

この曲はルーズベルトの3期目を副大統領として支えた政治家、ヘンリー・A・ウォレスが行なった、1942年5月の演説「The Price of Free World Victory(自由世界が勝つことの価値)」を題材にしている。

ヘンリー・A・ウォレス───1888年、アイオワ州生まれ。ルーズベルト政権下で農務大臣、副大統領を歴任。彼は高校時代からトウモロコシの品種改良に取り組み、高い収量を生み出す交配種「コッパークロス」の開発に成功。その販売のために設立した会社「ハイブレッド・コーン・カンパニー」は、現在、世界最大級の農業会社「コルテバ・アグリサイエンス」に成長している。

ウォレスは枢軸国との戦争の真っ只中に、ソ連との協調、労働者の権利向上、男女平等、黒人差別の撤廃を訴えた、リベラルな政治家だった。彼のラディカルな政治信条はこの演説にも強く表れている。

彼は真に自由な世界を実現するために何より大切なものは、国際協調、科学の発展、十分な食料供給、教育だと強調している。

男性も女性も十分な食料と、読書や思索、話し合いを行うための時間や能力を得ることができなければ、本当に自由になることはできません。長年にわたり、アメリカの人々はこうした民主主義の実践において着実に前進してきました。普遍的な教育を通じて、読み書きすることができ、自分の意見を持つことができるのです。

読み書きによって機械の操作など生きるための技術を学べるほか、人間の奴隷化を防ぐための防具になるとウォレスは強調している。また、この時期、アメリカの有力者たちは「戦後はアメリカの世紀になる」と豪語していたが、ウォレスは「20世紀は庶民(The Common Man)の世紀」であるべきだ、と反論した。

打倒すべきは軍事的かつ経済的に弱者を支配する帝国主義で、たとえそれがドイツでも日本でも、あるいはイギリスでもアメリカでも、誰かの犠牲の上に築いた繁栄───つまり〝奴隷的世界〟(Slave World)は、断じて自由な世界ではない、と彼は説いた。

ウォレスは人間を貧困から救い、平和をもたらすためのあらゆるテクノロジーは、大国だけが独占するのではなく、発展途上の国にも公平に分け与えるべきだと考えていた。

この演説は大きな反響を呼び、後日、短編映画として再撮影が行われて、1943年のアカデミー賞最優秀ドキュメンタリー賞にノミネートされた。

1944年に行われたルーズベルト4期目の大統領選に際しても、アメリカ国内だけでなく、中南米でも人気の高かったウォレスは、副大統領候補としての指名は確実、と見なされていた。

しかし、ルーズベルトの健康問題が懸念されており、在任中にルーズベルトが大統領の座を下りることになれば、後釜に就くのはもちろん副大統領となる(実際、そうなった)。

党内の保守派は、自分たちと意見を異にするウォレスが後継者になることを、是が非でも阻止しようとした。そして、執拗な妨害工作が繰り返された結果、彼は副大統領候補から外され、保守派が制御しやすい人材として、ハリー・トルーマンが選出された。

2012年のTVドキュメンタリー『オリバー・ストーンが語るもうひとつのアメリカ史』で、映画監督のオリバー・ストーンは、 対立よりも融和を好み、アインシュタインをはじめとする科学者たちと親交があり、科学にも造詣が深かったウォレスがルーズベルトを引き継いでいれば、日本に原爆が落とされることも、戦後の核武装競争も、東西冷戦もなかったのではないか───と、指摘している。

オリバー・ストーンが語るもうひとつのアメリカ史───日本ではNHKで放映された後、DVD化。書籍化もされており、ハヤカワ文庫より全3巻で発売中。なお、ハリー・A・ウォレスに関する部分は第1集「2つの世界大戦と原爆投下」編の中に記述がある。

1946年、ウォレスは民主党を去り、自ら新党を立ち上げて、大統領選に打って出たが、あえなく惨敗する。それを機に政治の表舞台から姿を消し、晩年は農業と執筆活動に専念した。

いずれにせよ、ウォレスの演説は多くの庶民の心を打った。カリプソ歌手としてアメリカで活動していたサー・ランスロットも同様だった。

サー・ランスロットこと、ランスロット・ビクター・エドワード・ピナールは、1902年、トリニダードの裕福な政府高官の家に生まれた。医学を学ぶためにアメリカへ渡ったが、ローランド・ヘイズの歌に出会い、家族からの期待を裏切って医学の道を捨て、音楽界に入る。そして、歌手兼俳優として、アメリカのショービズ界で活躍する。

ローランド・ヘイズ───アフリカ系アメリカ人として初めて国際的に成功したクラシック歌手。スピリチュアルズ(黒人霊歌)とクラシック音楽の両方で高い評価を受けた。南部の奴隷出身だった彼の活躍は音楽界だけでなく、アフリカ系アメリカ人の権利向上にも大きな影響を与えた。

家族との摩擦(もちろんピナール自身の体験に基づいたもの)を題材にした代表曲「Shame and Scandal in the Family」(1943年)は、キングストン・トリオ、ジョニー・キャッシュ、ダリダ、ピーター・トッシュ、マッドネスなど、時代も国籍も越えた数多のアーティストがカヴァーしている。

熱心なローマ・カトリック教徒で、社会変革や反戦をテーマに据えた楽曲も多いピナールのレパートリーに「Atomic Energy」(1947年)というプロテスト・ソングがある。この歌も〝庶民の世紀〟でウォレスが訴えたメッセージと重なる部分が多い

頭脳明晰な男たちがウランという物質を手にしました

彼らは他の誰にもできなかった

原子をまっぷたつに分割するということを成し遂げたのです

彼らはアメリカ合衆国で見つけたウラン238を集めて

ビリヤードの玉くらいの大きさにしました

彼らは南西へ向かい、実験を試みました

自分らが知りたかったことをニューメキシコ州の砂漠で調べたのです

もしいつか西へ向かう旅に出ることがあれば

サンタフェに寄ってみなさい

周囲を散策すれば

きっと巨大な穴を見つけるでしょう

今日はビリヤード玉ほどの大きさ

でも明日は市民ホールほどの大きさになる

そしてそれが落とされたとき

あなたはこの地球がもとあった場所を見るはずです

私たちはみんな原子力のおかげで繁栄することができます

世界は豚肉と豆を食べることができます

または粉々に吹き飛ばされちゃうかも

今、人々が立ち上がって

二度と核爆弾が作られないようにしましょう

その巨大な力が平和と民主主義のためにのみ

使われるようにしなければならないのです

ピナールのもとには、自分の演説を取り上げてくれたことに対する感謝の手紙がウォレスから届いたという。

そして、ルーズベルトが亡くなり、ウォレスがトルーマンに敗れた日、アメリカは〝庶民の世紀〟ではなく〝アメリカの世紀〟へ完全に舵を切った。

その4(最終回)に続く。

いいなと思ったら応援しよう!