THINK TWICE 20200802-0808

8月2日(日) Taylor Swift "folklore"

先週24日(日本時間)に緊急リリースされたテイラー・スウィフトのニューアルバム『folklore』。

今まで彼女のアルバムはまともに聴いたことがなかったんだけど、今年頭にNetflixで公開されたドキュメンタリー『ミス・アメリカーナ』を観て以来、気になる存在になっていたので、一も二もなくSpotifyでチェックしました。

4曲目のクレジットを見て驚愕───ボ、ボン・イヴェールだと!

タイトル、曲名のすべてが小文字で表記され、アルバムジャケットもモノクロ。抑制された曲調も、テイラーの歌声も落ち着いたトーン。当然のことながら、Spotifyのプレイリストを見ただけでは、誰と、どのように作られたかまで詳しくわからなかったけれど、相当な変貌ぶりです。

後追いで出た記事を読んでいくと、ロックアウト中の4月27日に制作がスタートしたそうで、コラボレーションのパートナーとして選ばれたのは、ザ・ナショナルのアーロン・デスナーということらしい。なるほど。

去年、ザ・ナショナルが出した『I am Easy To Find』はよく聴いたなあ。ちなみにジャケットデザインはマイク・ミルズです。

ドキュメンタリー『ミス・アメリカーナ』には、昨年彼女が発表したアルバム『Lover』のレコーディング風景が挟み込まれていました。

シンプルでカジュアルなセーター姿(でもきっとハイブランドなんだろうな)で、長年の音楽的パートナー、ジャック・アントノフと小じんまりしたレコーディングスタジオに篭って、iPhoneにメモった歌詞を見せながら「これ、どう思う?」なんて鼻歌でアイディアを聞かせている彼女と、その曲をひっさげて行われるゴージャスな世界ツアーのコントラストがものすごく心に残りました。

CDがさっぱり売れなくなり、新曲の発表の場が配信に移行したとはいえ、アメリカのミュージックビジネスの底力はえげつないな、と。

今回のアルバムタイトルは〈フォークロア〉と名付けられています。そんなに古い言葉ではなくて、19世紀にイギリスの学者が考えた新語だそうです。"Folk"と"Lore"に分割することが出来、前者は民族、後者が知識や研究という意味です。

日本語ではシンプルに〈伝承〉と訳されることが多いのですが、古い本を読んでいると「俚伝(りでん)」と書かれていたりもします。俚伝の「俚」は田舎じみた、俗っぽいなどの意味があるようです。

そんな意味が込められたタイトルの対極にある、国家、国民(The National)というバンドが関わって作られた、というのも興味深いです。

8月3日(月) ネオ・暮らしかる

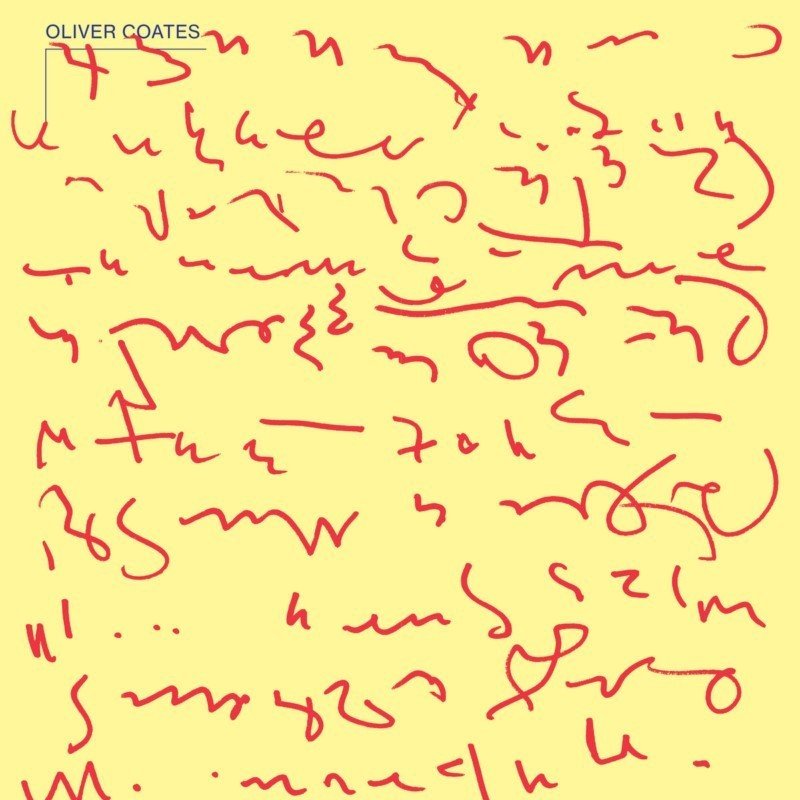

「なんでこんな好みに合う音楽とオンタイムで出会わなかったんだろうな」と不思議になることがあります。

そりゃ、自分のアンテナがそれほど万能だと奢る気はないけれど、レディオヘッドのアルバム『A Moon Shaped Pool』や、ジョニー・グリーンウッドが手掛けた、ポール・トーマス・アンダーソンの映画音楽『ファントム・スレッド』(大好き!)にも参加したチェリスト/コンポーザーの作品が、何年も引っかからなかったなんて、なんだかちょっと悔しい。

しかも、国内盤が発売された際にはタワレコでこんなコーナーまで出来てたらしいし(笑)。

ここのポップで引き合いに出されているエイフェックス・ツインよりか、ぼくはオーテカとかフォー・テットとかµ-Ziqあたりを思い出しましたけど、いずれにせよ、とても好きなアルバムです。

Spotifyで他のアルバムを聴いてみると、英国王立音楽アカデミー出身……というだけあって、こういうポスト・クラシカルな作風が本来の彼の音楽みたいですね。

書き言葉としては当たり前のように使ってしまう"ポスト・クラシカル"ってキーワード。現実社会の中ではたぶんいっぺんも口にしたことはありません。言葉を考えたのはマックス・リヒターらしいのですが、その前はたしか"ネオ・クラシカル"って読んでたはず。その変遷について、マックスのインタビューを拾い読み。

R:もともと「ポスト・クラシカル」は、マスコミ向けの一種のジョークとして使ったのが最初なんです。当時、マスコミは我々の音楽のことを「ネオ・クラシカル」と呼んでいた。でも、私なんかが“ネオ・クラシカル”と聞くと、プロコフィエフやストラヴィンスキーなど、20世紀前半の新古典主義を連想してしまうんですよ。だから「我々の音楽は新古典主義ではない」という意味で、冗談半分に思いついたのが「ポスト・クラシカル」だったんです。私がこの言葉で伝えたかったのは、これまで楽譜の形で残されてきたクラシック音楽に多くを負っている一方、電子音楽やポスト・ロックの影響も受けている、という点です。人々がある音楽をひとつの言葉で表現する場合、その音楽の特徴を正確に説明出来ていないと、その言葉は多かれ少なかれ消えていく運命にあると思いますが、「ポスト・クラシカル」に関しては何とか生き残っているような感じでしょうか(笑)。

マックス・リヒター「Sleep」インタビュー

https://www.udiscovermusic.jp/stories/max-richter-sleep-interview

マスコミ向けのジョークが……(点点点)というところが渋谷系という言葉の成立に似てますね。

ちなみに、ニュースで〈新しい生活様式〉っていう言葉を目にしたり、耳にしたとき、かならず脳内で「ふむ、ネオ・暮らしかる、ね」と勝手に翻訳してしまいます。

8月4日(火) TVmix

偶然見つけたこの動画。

解説にはなにも書かれてなかったけれど、おそらく『水曜日のダウンタウン』の演出でおなじみの藤井健太郎さんが、昨年2月に代官山のUNITで主催したイヴェント「STILL MORE BOUNCE」で自ら披露したDJ / VJの様子を観客が撮影してアップしたものだと思います。MCはRG、そしてクロちゃんやザコシ、後半にPUNPEEも登場。

なにはともあれ藤井さんの天才ぶりよ。ぼくが今、三十代のときにこんなの観たら、嫉妬で頭がパーンってなって、眠れなかったと思います。

8月5日(水) SOUTH WIND

最近になって、エアコンを一台増設したのですが、室外機の設置場所が悪かったようで、嫌な低周波が出ていることに気づきました。取り付けた直後はあまり気温が高くない時期だったので、わからなかったのです。

室外機の足のところにゴムや人工芝を噛ませて様子を見たのですが、まったく変化はなく、もういっぺん業者の人に来てもらって、ベランダの別の位置に置き直してもらうことにしました。

やってきたのは最初の工事の時と同じ、ぼくと同年代くらいのおじさん一人と、加藤一二三さんみたいなおじいさんのコンビ。

最初に決めた位置は、ベランダの出入りがしにくくなるのを嫌がったぼくが、無理やりお願いした場所だったので、ぼくの顔を見るなり「ほら、言わんこっちゃない」って表情でした。

作業の合間にいろいろと雑談をしました。

「給付金も各家庭に出たし、ステイホームだし、猛暑だし、エアコンなんてさぞかし売れてるんじゃないですか?」ってぼくが尋ねたら「むしろ例年より売れてないんですよ」と、意外な返答がかえってきました。

その証拠に、おじいさんの職人さんは徳島在住で、いつもの年なら地元のイオンの家電売り場から回ってくる仕事で忙しいらしいのですが、今年はあまりに暇なので、平日こちらで仕事して、週末だけ片道二時間半かけて徳島に戻ってるんだとか。こちらが勝手に頭で考えたことと、血の通った現実というのはそんなにも乖離してるんだなあ……とつくづく反省。

そして作業を終え、ベランダに散らばった道具や資材を片付けながら、徳島のおじいさんがぼくにひとこと。

「ここの部屋は見晴らしもいいし、風がよく抜けて涼しくていいねえ。ベランダで作業しよっても気持ちよかったですわ」

こっちはエアコンも止まってるし、めちゃくちゃ暑いなあって思ってたんだけど、言われてみればたしかに涼しい南風が部屋の中を通っていきます。

せっかく室外機の騒音も収まって、今日からまたエアコン使い放題だ!と喜んでたんだけど、この文章もまだ窓全開で書いてます。

まさかエアコン屋さんに自然の風の気持ちよさを教えてもらうとは思わなかったな。

8月5日(木) INVISIBLE TOUCH

録画していたEテレ「心躍る生物教室」を観ました。

日本で唯一の国立盲学校「筑波大学附属視覚特別支援学校」が舞台のドキュメンタリーで、昨春、中学部に入学した新一年生が体験する生物教室の365日を追っていました。

僅かながら視力のある子もいますが、ほとんどの生徒は全盲です。開校以来、三代目となる生物の先生は、おそろいの白衣に身を包んだ彼らを校庭に連れ出し、片隅にある樹木に触らせることから「観察」を始めます。

もちろん目で見ることのできない彼らは匂いを嗅いだり、触覚を使って観察します。時には指先だけでなく、葉っぱの中に顔をつっこんで、植物と触れあいます。自分が「観察」によって得た情報を即座に言葉にして、仲間たちとそれをやりとりしながら、仲間が見つけた新しい方法を自分でも真似して、再確認し、また言葉に変え───と繰り返しながら観察し続けます。

そのあと、ちぎった葉っぱを教室に持ち帰り、さらに詳しく観察します。

葉っぱの表面と裏面の感触の違いを確かめあい、側面や茎の部分の特徴をみんなで探し出すのです。

「葉脈は線路みたいじゃない?」

「ハシゴかな」

「葉っぱ全体が網戸みたいになってるよ」

「あ、茎の根元のところになんか出っ張りがある」

今度は葉っぱを揉んで匂いを嗅ぎ、どんな香りに感じたかを話し合います。

「トマトみたいな匂いがする」

「うーん、杏仁? 杏仁豆腐?」

「それだ!」

匂ったついでに鼻の頭、顎、頬に葉っぱをあてて、感触の違いを確かめる子もいます。

こういった学びの手段は〈アクティブ・ラーニング〉と呼ばれ、この筑波の盲学校の教科教育で最も大切にされていることだそうです。

この生物教室を立ち上げたのが、日本のペンギン研究の第一人者だった青柳昌宏さん。彼がこの学校で生物教師をしていた頃、アクティブ・ラーニングを基にした授業をスタートさせるきっかけになったある出来事が、番組で紹介されていました。

青柳さんが受け持っていた理科の授業で、生徒にいんげん豆の栽培をさせていたときのこと、発芽して、葉が育っていくところを手で観察させていたところ、生徒の一人がこう言ったんだそうです。

「先生、もやしのにおいが消えましたね」

青柳さんは驚きます。

「わたしはいまだかつてそういう観察をしたことがありませんでした。しょっちゅう『五感で観察しなさい』と生徒に指導していましたが、そう生徒に言いながら、私は目でばっかり観察していた。五感を使ってなかったのは私の方だったんです」

目が見えないことはその子たちにとって非常な個性なんだ、と青柳さんは強調していました。つまり目が見えない代わりに、別の感覚でよく「観ている」のだと。それは見える人間には見えない見方であり、彼らから教わるべき点がたくさんあるということです。

同じ映像がFacebookにもアップされています。

こちらは日本語テロップ付き。

https://www.facebook.com/NHK.heartnet/videos/631720560732062/

8月6日(金) 目に見えない世界を歩く

24時間テレビなどのチャリティ番組が「偽善的」「感動ポルノ」と揶揄されますが、障害を個性と認めず、五体を満足に動かせない人が健常者に負けないように頑張る姿を紹介する───というスタンスから、製作者側がいつまで経っても抜け出せないことに所以するでしょう。

障害だけでなく、太った人は痩せるべき、見た目の悪い人は整形で、独身者は結婚相手を見つけなくてはいけない、と

筑波大学附属視覚特別支援学校のOBで、現在は大阪の国立民族博物館(みんぱく)准教授の広瀬浩二郎さんが「心躍る生物教室」に出演されていました。彼は盲学校卒業後、京大へ進学した全盲の研究者で、みんぱくの中にさわれる展示室を創設した人物です。

目の見えない彼の研究スタイルも興味深いのですが、特に印象に残ったのが、彼の出勤風景でした。

足を運んだことがある方ならご存知だと思いますが、みんぱくは太陽の塔でおなじみの万博記念公園の中にあり、主な最寄り駅である「万博記念公園駅」から約1キロメートル離れていて、徒歩で15分から20分ほどかかります。

広瀬さんは通勤のために歩道に沿って伸びている側溝の金属カバーを、白杖で叩きながら歩いていました。

彼の行く手の先にいるカメラが、公園のカフェの看板を映し出します。このまま彼が歩いて行くと、まちがいなくそれにぶつかるでしょう。

数秒後、彼は避けきれず、軽くではありましたが、その看板に当たってしまいます。このシーンを観た誰しも「ああいう看板を無神経に置くのはいけない」と考えるはずです。

でも、広瀬さんは意外なことを口にしました。

「ぼくたちにとって、ああいう障害物はもちろん危険ですが、あの看板が目印になって、ちゃんとまっすぐ歩けてるぞ、という確認もできるんです」

「心躍る生物教室」の取材陣が密着していた新1年生たちの学校生活も、コロナ禍によって突如、打ち切られます。そのあと6月からはじまった2年生としての新学期も、リモート授業を余儀なくされ、視覚障害をもつ子供たちにとっては、非常に限定された学びしかできなくなってしまいます。

聾の人たちがマスクによって対話相手の表情が読み取れず、手話でのコミュニケーションが難しくなった……という話も聞きますし、他人との接触が制限される状況下では、視覚障害の人たちの生活も確実に今までどおりとはいかないでしょう。

しかしながら、彼らの不自由とぼくたちの不自由はまったくかけ離れたものではありません。ぼくらの個性が彼らを助けることもあれば、ぼくらが手をこまねいていることを彼らがやすやすと解決してしまうかもしれない。その違いこそが個性であり、個性の持つ力です。

ぼくたちが世界を認知する方法は驚くほど凝り固まっていて、自力でほぐすのは無理なくらい、どこまでもコチコチです。筑波の盲学校で行われているアクティブ・ラーニングや、品川区の明晴学園で行われている日本手話による教育のことなどを知れば知るほど、そのことを痛感します。

自分があとどれくらい生きられるかわからないけれど、与えられている個性や能力に恥じないよう、全力で使っていかなければ、とあらためて肝に命じた次第です。

8月8日(土) klark sound

すごい人を見つけてしまった! と朝から大興奮。

その名もklark sound。アトランタ在住のマルチインストゥルメンタルプレイヤー。本名はクラーク・ハミルトン。Safari Williamsっていうスリーピース・バンドと同時進行で、現在はこのソロプロジェクトに活動の軸足が移ってるみたいなんだけど、特にギターテクニックは超絶。

同じマルチ奏者でもルイス・コールより人間的なアクというか、クセは強くないですが、父親のタンスから引っ張り出してきたような、絶妙にダサいファッションと繋がった眉毛がただならぬ才能であることを証明しています。

トータスのようなポスト・ロック的でもあり、パスコアル〜ジスモンチ直系のブラジリアンジャズ的でもあり、はたまたフランク・ザッパ的でもあるし、ほんと好み。一緒に口ずさめるような感じではないけれど、歌ものとして作ってあるところがよりいいですね。

で、びっくりするのは彼の知られてなさですよ。きょう8月8日現在で、YouTubeのチャンネル登録者数は104人。上の動画なんて視聴回数100回にも満たない(笑)。

今年リリースのファーストアルバム『Artifactory』は国内盤も来月出るみたいですが、Bandcampなら無料DLできます。

さっそく落として聴いてみな 飛ぶぞ。

次回作に入るよ〜って本人もコメントしている新曲もさっそくやばい。一人多重録音ではなく、ドラムとベースはSafari Williamsの二人と演奏しています。まだ知られていないだけで、埋もれてる才能ってわけじゃないけれど、次から次へとすごい人が出てきますね!

いいなと思ったら応援しよう!