Library of Ruinaクリアレビュー

「Library of Ruina」は韓国のインディーゲームスタジオ「ProjectMoon」が制作した超骨太高難易度カードゲーム×ターン制RPG。公式によると「図書館バトルシミュレーション」。

高難易度でやり応え抜群の戦闘と独自の世界観・ストーリーが光る作品。

いろいろと人を選ぶ要素はあれども、全ゲーマーにぜひ遊んでみていただきたい傑作であること間違いなし。

レビューの方針

まずはゲームの概要を簡単に説明し、その後に魅力と問題点を語っていきたい。

ゲーム性について詳細にレビューするために、攻略情報的なものがある程度は含まれている点に注意いただきたい。なお、ストーリーに関するネタバレはない。

ゲーム内のスクリーンショットは最序盤のものか、大きなネタバレにはならないものを使用している。

また、今作では独自の世界観を表現するためにゲーム内で独特な用語*が使われているが、それらの用語を使うと未プレイの方に伝わりづらくなってしまうので、あえて一般的なゲームで使われているであろう言葉に置き換えている。

*独特な用語の言い換え例:「接待⇒戦闘」「ページ⇒カード」

プレイ環境&プレイ状況

PS版をPS5でプレイ。

98時間で真エンディングをクリア。

PC版は未プレイだが実況プレイ動画等を見てなんとなく仕様を把握している。

ゲームの概要

まずはこのゲームがどのような流れで進んでいくか簡単に説明する。

単純化すると以下の①~③の繰り返しとなる。

①戦闘

図書館にゲストを招いて戦う。そして、殺して本にする。

「人を喰らって知識と力を蓄えて成長していく図書館」というラスボスみたいな存在だけどこれが主人公サイドなんだよなあ。

②カードとコアの入手

ゲストを倒して手に入れた本からは戦闘で使う「カード」とキャラクターに装着する防具のような位置づけの「コア」が手に入る。

本は俗に言うカードパックというわけ。

③キャラビルド(デッキ・コアの編集)

敵から手に入れたカードとコアを組み合わせてキャラクタービルドをする。

デッキは9枚のカードで構成する。基本的に新しいカードが強いので、入手次第どんどんデッキに取り入れてくべし。

コアはHPと混乱抵抗値、属性耐性といった基本的なステータスを決定付ける。これを自分のキャラに装着する。

また、コアにはパッシブスキルも付随している。画像の例だと50%の確率でダメージ量が増える効果を持っている。

超序盤のコアなのであんまり強くない

少しゲームを進めると、特定の条件を満たすと強力な効果を発動するパッシブが増えてくるので、パッシブとデッキが噛み合うように構築するのが重要。

こうして強くなったキャラで次の戦闘へ向かう、ということを繰り返してゲームは進行する。

また、各戦闘の前後にはストーリーパートが挿入されて物語が進んでいく。

基本的には以下のように立ち絵とテキストで構成されている。なお、PS版・Switch版は日本語フルボイス、PC版は韓国語フルボイス。

ところどころで1枚絵も挿入される。

まとめると以下のとおり。

①戦闘(前後にストーリーパート)

②カードとコアの入手

③ビルドを強化して次の戦闘へ

今作の魅力

ゲームの概要を理解していただいたところで、次はLibrary of Ruinaの魅力を語っていく。大きく分けて6つある。

魅力その1【個性的&戦略的でクソおもろい戦闘システム】

戦闘システムはカードバトルベースのターン制RPG……と言い表せると思うが、類似したゲームは思いつかないぐらい個性的である。

それ故に、ぱっと見て理解できる人類は存在しないと思われる。

なので、魅力を理解してもらうためにも戦闘の流れを簡単に紹介しておきたい。

①敵の攻撃予定が表示される

左側が敵チーム。一番左の敵は「卑劣な一撃」というカードを使ってくることが表示されている。

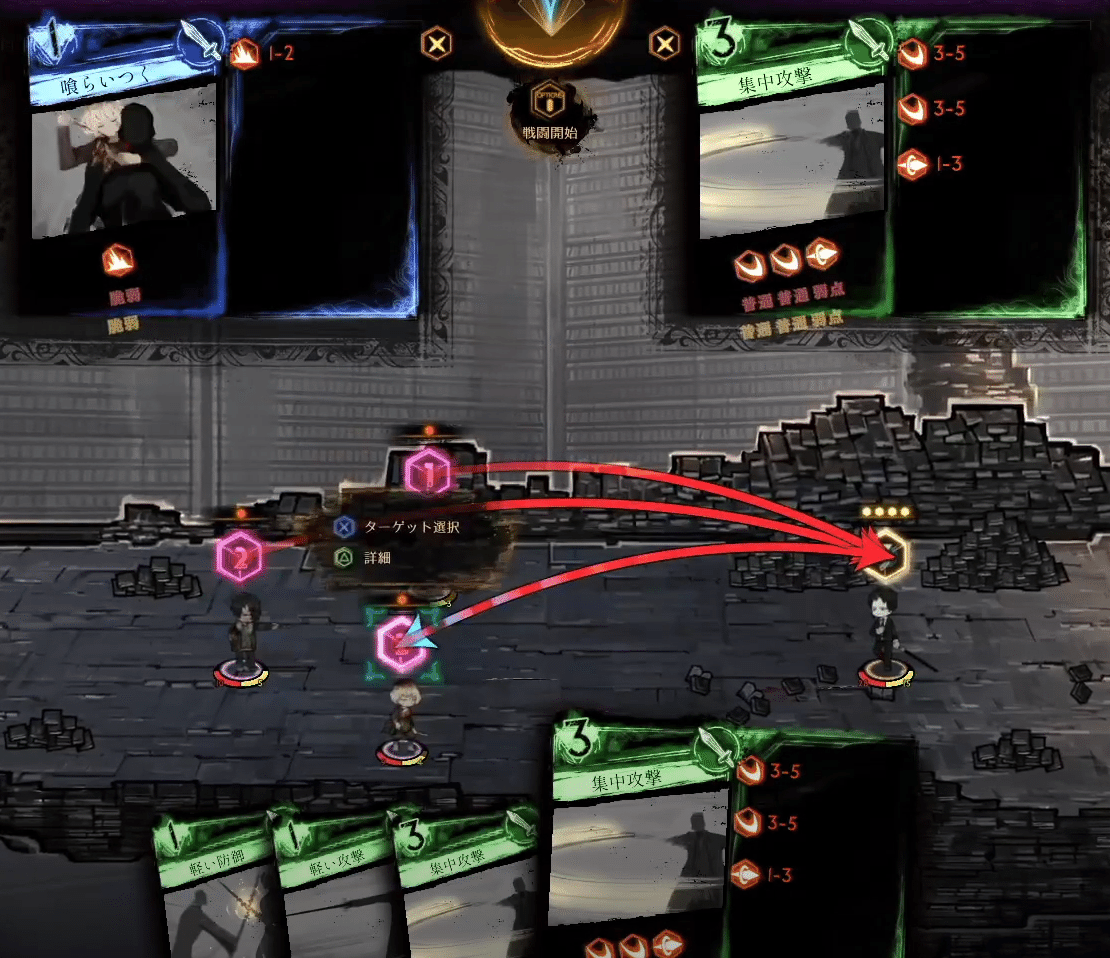

②こちらの行動を決める

主に敵のカードにこちらのカードをぶつけるか、ぶつけないかを選択していく。

下の画像の場合、右下の敵が使う「喰らいつく」に対して、こちらは「集中攻撃」をぶつける選択をしている。

③戦闘開始

カードがぶつかる場合はカードに書かれたダイスの出目で勝負する。

ダイスの出目で勝てば有利に戦闘を進められる。

こちらは3~5の出目で5

確実に勝てるダイスロール

カードがぶつからない場合は一方的に攻撃するorされることになる

敵味方全員のカードの使用が終わったら①に戻り繰り返しとなる。

相手のカードに勝てるカードはどれか、勝てない場合はどう被害を最小限に抑えるか、むしろカードをぶつけずに一方的な攻撃で倒してしまうか……

などなど、相手の攻撃予定に対してどう対応するのがより良いのか、毎ターン考えていくのが戦闘の肝となる。

序盤は先ほどの画像のように1vs3とか2vs2で使うカードの枚数が少ない。ゲームを進めながらシステムに慣れていけるだろう。

しかし、これが中盤〜終盤にかけて……

ご覧のように10vs10とか、それ以上の攻撃予定が飛んでくることになる。

こうなると選択肢は莫大な数になり、各ターンの行動を決めるのにじっくり考えないと良い手が見えてこない。1ターン進めるのに5分ぐらい考えるのがザラになってくる。また、1ターンではもちろん決着はつかないので、次のターンで息切れしないように気を配る必要も出てくる。なお、極々一部の例外を除いて行動選択時間に制限はないのでゆっくり考えられるから安心。

このように毎ターン脳みそをフル回転させて対応手を考えて、上手くハマった時の快感が病みつきになる戦闘システムとなっている。ターン制RPGという括りで見たとしても、毎ターンの行動選択にここまで悩まされて、悩んだ分だけ報われるゲームはなかなかないんじゃないだろうか。

魅力その2【ギミックを読み解くおもしろさの幻想体バトル】

先ほど紹介したのはオーソドックスな「通常戦闘」で、カードの比べ合いと敵の攻撃予定に対する適切な行動選択が軸となる戦闘コンテンツとなっている。

一方で、よりギミック色の強い「幻想体バトル」も戦闘コンテンツとして別に設けられている。こちらは敵の特徴に応じた戦い方を見極めるのが重要となる。

例えば、最初に戦う幻想体である「血の風呂」は以下のようなパッシブスキルを持っている。

このように敵の能力が提示されるので、その能力に対してどう戦っていくか作戦を考える必要がある。

例えば、上記の「血の風呂」に対しては、

・斬撃以外の属性で攻撃した方が良さそう

・敵の防御カードにこちらのカードをぶつけるのは良くない

……と考えて戦うことになる。

血の風呂は最初に戦う幻想体なので回答がシンプルだが、これがどんどん複雑になっていく。相手によっては専用のデッキを組む必要も出てくるので、通常戦闘とはまた異なる頭の使い方が要求される。

ギミックの解読は謎解き的なおもしろさがあるし、相手の能力に対して「なんか良いカードないかな?」ってストレージを漁って、「これだ!」というカードを見つけてデッキを組んで、想定通りにクリアできると超爽快。

また、抜け道的にギミックを無視してごり押しでクリアすることも場合によっては可能だったり、むしろその方が楽だったりもする。完全にルールに縛られたガチガチの謎解きではなく、ある程度の自由度が保たれていて、想定された解法の他にも答えがあるという点も幻想体バトルの魅力である。(自分のプレイを振り返ってみると、ギミックを十分に理解せずにゴリ押しで勝ってる戦闘がけっこうあった……。)

幻想体バトルのクリア報酬は強化要素として非常に大きなものになるので、攻略的な側面からもモチベーションは高く取り組めるのも良いところ。

これはみんな大好きって「笑い粉」

魅力その3【緊張感と達成感が味わえる連戦】

中盤以降、ボスとの連戦みたいな戦闘が度々発生する。こういった連戦はいずれも、ストーリー・演出・BGMの全てが噛み合った最高のコンテンツではあるものの、クリアするために平気で1時間、終盤になると2時間ぐらい要求してくる。苦行じゃん。

さらにこの1,2時間のうち9割はプレイヤーの思考時間なので、ただ待つだけの時間が長いなんてことは一切ない。純粋に敵のパッシブを読んでギミックを解読したり、毎ターンの行動選択を考えていたら時間が溶けて、脳がどんどん疲弊していく。やっぱり苦行じゃん。

さらに、その連戦の最後の最後にクソ長文ギミックを持った敵が出てきたりする。そうなるともう緊張感はMAX、半分泣きながらギミック解読に取りかかることになる。

ここまで苦行苦行と言い続けていたが、実はしっかりと配慮はされていて、敵が使ってくるカードの数字自体は小さかったり、ギミックを正しく理解すればほぼ負けなかったり、初見でも冷静に動けば勝てるように構成されている。終盤の高難易度連戦でも、最終フェーズまで来る力があるならば初見でもギリギリ勝てるバランスになっていると感じた。(実際に自分はゲーム中の連戦で敗北してやり直しになったのは2回だけで、どちらもギミックの解読ミスが敗因だった。)

まあでも、最終フェーズに到達するまでギミック解読と行動選択で頭を使い続けて疲労困憊なところに、これまでにかかかった1, 2時間を人質に取られて心臓をバクバク言わせながらクソ長文ギミックを冷静に読み解くことが要求されるのは非常にしんどい。やり口があまりにも非人道的。泣いちゃった!!!

しかし、非人道的なやり口によって増幅させられた緊張感を乗り越えてクリアした先には大きな達成感、すなわち脳汁ドバドバ状態が待っているので病みつきになってしまう。さらに、こういった連戦はストーリー的にも盛り上がりどころだし、攻略的にもクリア後には大幅な強化要素が得られるので、立ち向かうモチベーションはなんやかんやで湧いてくるのである。

他の人のレビューを読んでると、長時間かかる連戦がキツすぎる、という評価をよく見かけるが、上記のとおり初見でもクリアできるような配慮はちゃんとされているし、クリアしたら脳汁がドバドバ出てすべてがどうでもよくなるので、あまり怖がりすぎずにとりあえずぶつかってみて欲しいと切に願う。

プレイヤーの限界ギリギリを攻めてくるProjectMoonはたぶん悪の組織。

魅力その4【更なる戦略性を産み出す運要素】

カードをぶつけてダイスの出目で勝負、とだけ聞くと運ゲーと思うかもしれないが、実のところ運要素で勝負が決することはほとんどない。

……というのはさすがに言い過ぎだが、ダイスの出目はプレイヤーの工夫でコントロールできる範囲が非常に広く、積極的に運要素を軽減できるシステムになっている。むしろ、運要素によるブレを減らしていかに戦闘を安定かつ有利に進めていくかを突き詰めていくのがこのゲームの本質だったりする。各カードの効果、バフ、デバフ、パッシブスキル等にダイスの出目をコントロールする効果がたくさん用意されているので、それらを組み合わせれば安定してダイス勝負に勝ち続けることが可能になる。やり方次第では常勝状態にもなれるので、イカサマ的な快感もある。

また、どのカードをぶつけるかの選択肢はプレイヤー側である程度のコントロールができるので、いかに有利なぶつけ方を組んでいくかも当然重要。敵の出目が超デカくて絶対に勝てないような場合でも、被害を最小限に抑える「良い負け方」をしてそのカードをいなしつつ、他のキャラクターで一方的に攻撃すれば問題なく勝てたりする。

というわけで、プレイヤー側の戦略が十分ならば運要素は限りなく減らすことができて再現性の高い安定した勝利が可能となる。逆に戦略が少々不十分でも運でひっくり返せる余地があるとも言える。運要素によるブレはむしろ、何度でも挑戦できるプレイヤー側に有利に働くことになる。

まとめると、運要素はプレイヤーの工夫で解消でき、むしろ戦闘システムに深みを加える要素になっている。一方で、プレイヤー側の戦略が詰め切れていない場合でも「運よく勝てた」が発生する余白を残していて、ゲームの懐を広くしてくれている。

魅力その5【多種多様なビルドと目まぐるしく変化する環境】

先述のとおり、ビルド要素はデッキとコアの2種類。ゲーム序盤は入手したカードから強いカードを見極めてデッキを構築するだけで十分なのでシンプルだが、中盤以降は相手の特徴に対応したデッキを組むことが要求されてくる。速攻、防御主体、持久戦特化、単発火力特化、デバフ山盛り、ピンポイントメタ……などなど、自然と多種多様なビルドを組むことになる。

また、このゲームは激流のように環境が変化していく。ゲームのバランスとして、基本的にプレイヤー側よりも敵が使ってくるカードやコアの方が一回り強くなっている。その差をプレイングで埋めて勝利することで、その敵の本を入手し、敵が使っていたカードとコアを入手することができる。なので、新しく手に入るカードは基本的に既存のカードよりも強い。もし、使い慣れたカードに囚われてアップグレードをサボってしまうと、敵との地力の差がどんどん開いて、プレイングへの負担が大きくなってしまう。なので、常に最新環境についていくぐらいの気持ちが必要。要所要所でこれまでの常識を覆すようなカードやコアが手に入るので、見逃さずに的確にビルドに取り入れていく必要がある。ってか、敵に使われた時に「なんやそのチートカード!?」ってなるので、明らかに強いカードはある程度自然に理解できる仕組みになっている。

堅固な守り最高と言いなさい

このアップグレードの圧力がゲーム序盤から最終盤までずーーーーーーっと続く。ほんとに続く。マジで。絶えず強くなる敵に対して、アップグレードし続けていくのは大変な面もあるが、同じカードばかり使う作業ゲーで飽きた、みたいな気持ちと全く無縁なのが本作の超絶推しポイント。

あとは、たまにオーパーツみたいなカードが紛れていて、ゲーム序盤のカードをふと見返すと「なんやこのバケモン!?」みたいな発見があるのもこのゲームのおもしろいところ。(〇〇〇〇とか。攻略情報として行き過ぎだから名前は伏せたけど、既プレイヤーならこれだけでも伝わりそう。)

ビルド要素に関してさらに魅力を語ると、工夫次第でプレイヤー側がめちゃくちゃ強くなれる自由度がある。このゲームは敵が理不尽に片足突っ込んでるぐらい強いのだが、すべてを理解したプレイヤーはそれよりも圧倒的に理不尽な存在になれる。RTAが一番顕著だが、クソ強理不尽ボスと思ってたやつが一瞬で溶けて、しかもその戦術は通常プレイで普通に手に入るカード・コア・幻想体の組み合わせで普通に実行可能。プレイ中は組合せのパターンが膨大なので、自力で完璧なコンボを発見するのは難しいと思われるが、その一部を発見するだけでもゲームクリアには十分だと思われる。純粋にステータスを上げるようなレベル上げ要素がないゲームなのに、組み合わせだけでものすごいインフレを起こせる自由度がこのゲームには秘められている。

魅力その6【ドカ盛り大ボリューム】

真エンドをクリアするまでに要した時間は実に98時間。クリアを一直線に目指してこれ。少々の寄り道的な要素だったり、周回による稼ぎはあったが、プレイ時間の1〜2割程度だと思う。ふらふら寄り道しながら遊ぶオープンワールドゲーでもなく、ただクリアを目指してこの時間がかかるのはドカ盛りにも程がある。

戦闘も水増しみたいな汎用雑魚戦は一切なく、全戦闘で固有の敵キャラが用意されている。数えてみたところ、通常戦闘が50戦以上、幻想体バトルが40戦以上。狂気か????

使い回し要素がないので、常に新しい敵、新しいカードに対応しなければならない。特に幻想体バトルはこの戦闘の数だけギミックを解読することになるので頭が爆発する。

通常戦闘でもギミック性が高い戦闘も用意されているし、本当に多種多様でユニークな戦闘が超大量に用意されている。

自分はこの大ボリュームをなんとか最後までやり切れたし、クオリティも一切落ちることがないので、このアホアホドカ盛りを魅力だと思ってはいるが、やり過ぎだと思うポイントでもある。例えば、ゲーム全体のボリュームがこの半分だったとしても傑作であることには変わりなかっただろうと確信できるし、もう少し他の人に勧めやすかっただろうとも思う。でも、完成形からどこを削るんだって考えてみても、削れそうな部分が一切ないからこのゲームは恐ろしい。水増しとかいう言葉と無縁。

なお、ストーリーパートもかなり文章量が多い上にフルボイス。自分はゲームを遊ぶ時にボイスをじっくり聞く派ではなく、目で読み終わったら台詞を送ってしまうタイプなので、ボイスを全部聞く人だと+10時間ぐらいはプレイ時間が伸びる気がする。そんぐらいテキスト量が多い。

というわけで、ドカ盛り大ボリュームなゲームであることは間違いないので、プレイする時は時間に余裕がある時か、または長い期間をかけてゆっくり少しずつ遊ぶことを推奨。

問題点

続いて問題点について語っていく。大きく分けると以下の4点。

問題点その1【UIが使いづらい】

さすがに100時間近く遊べば慣れたのだが、戦闘時のカード選択や詳細情報の確認は手間取ることが多かった。デッキやコアの編集時もワンボタンの操作ミスで不意に編集画面を離れてしまったり、デッキを初期化してしまったり、イラッとくる瞬間が度々あった。マウス操作を前提に作られたゲームをコントローラー操作に移し替えてるので、かなり無理をしたら設計になっている印象を受ける。実況プレイ動画を見ている限り、マウス操作の方が断然快適そうに見える。なので、日本語フルボイスに惹かれないならばPC版でのプレイを強く推奨する。韓国語のボイスも言葉は分からなくても演技は伝わってくるよ!(実況動画で見た)

また、デッキ構築時のカードとコアを検索する機能は不十分だった。カードの検索機能は遠距離カードが検索できずに困ったし、各コア専用のカードを一覧で見ることができないのも困った。コアの検索機能はかなり不満があり、検索フィルターの種類が全然足りていない。カードもコアも大量にあっていろんなビルドを組むことが強いられるし、それがおもしろいっていうゲームなので、ここはもっとこだわって充実させて欲しかったところ。

問題点その2【戦闘システムのキャッチーさがゼロ】

例えば、未プレイの人がPVとかで流れる戦闘画面を見て「なんかおもしろそう!」って思えるのか?無理じゃね?っていうことで、このゲームの強烈な魅力である戦闘システムのおもしろさがぱっと見ただけでは一切伝わらないのはこのゲームの大きな欠点かもしれない。

ってか、ゲームを遊び始めてからもしばらくは「よくわかんねえ!けど勝った!まあええか!」って感じだったし、基本的なルールをすべて理解したのは最終盤に突入してからだったりする。そんぐらいわかりづらい。でも、わかればめちゃくちゃおもしろい。

もし、戦闘システムがよくわからなくてゲームの購入をためらっていたり、ゲームを序盤でやめてしまったりした人がいたならば、戦闘のおもしろさはこれまでに書いたとおり私が保証するので手に取ってみてほしい。そのうちわかるようになる。ってか、敵が強すぎてわからされる。

問題点その3【敗北時の再挑戦に手間がかかる】

通常戦闘では本を賭け金にしてゲストを図書館に誘い込むので、負けたらその本を失ってしまう。なので、本の在庫が尽きてしまったらその本を集め直す必要がある。特に終盤はクソ強い敵に死力を尽くしてなんとか勝つ、みたいな戦闘も増えてくる。もし、そのクソ強い敵の本が賭け金として必要な戦闘で負けてしまったら、クソ強い敵ともう1回戦って本を集め直すことが要求される。これが精神的にかなりしんどかった。実際のところ、負けが込んで何度も本を集め直す、みたい状況はほぼなかったのだが、戦闘難易度が高い割に気楽に再挑戦できないシステムは先に進む足取りをかなり重くさせられた。

ただ、戦闘開始前に敵のパッシブや使ってくるカードはある程度確認でき、その時点なら何度でも戻ってビルドの調整が可能になっている。なので、ある程度対策を立ててから戦闘を開始できるようにはなっている。これがあるおかげで、なんとか許容できる範囲には収まっているかな。

ゲストは本の獲得を目的に図書館を訪れれているので、負けた時に賭け金となる本が失われなかったとしたら"公平"ではないし、ここはストーリーや世界観の根幹に近いところだからそっちを優先したってことはすごく理解できる。

しかし、なんとかうまくやる方法はなかったんだろうか。難易度との噛み合いがひたすら悪かった。

なお、初見殺し要素の強い幻想体バトルに関しては賭け金不要で戦闘できるので、気軽に挑んで気軽に負けて、気軽に再挑戦できるので全く問題なし!逆に言うとそんぐらいわけわかんないやつばっか出てくるんだけどね!

問題点その4【難しい割に周回が必要な戦闘】

先ほどは次の戦闘に進むための本という観点で話したが、本はカードパックでもある。自分のプレイスタイルとして、コアを入手できればOKとしていたが、それでも2回以上戦う必要がある戦闘が度々あった。全ての戦闘が難しくて時間がかかるわけではないし、難しい戦闘も2回目は意外とあっさり勝てたりもするが、それでもクソ強かった敵ともう一度戦う必要が生じた時はかなり気が重かった。そして、2回目以降の戦闘にと賭け金として本が必要なので、うっかりミスって負けたら賭け金となる本の回収からやり直しになるプレッシャーも上乗せされる。初回はまだしも、ただの周回作業はそんな気合い入れてやりたくないので、もっと気楽に戦えるシステムにして欲しかった。一度勝った戦闘は賭け金なしで再戦可能にするとかさぁ。ここは人によってはかなり「メンドクサっ」てなるポイントになりかねないからよくないと思った。

まとめ

ここまでの内容をまとめると以下のとおり。

魅力

・個性的&戦略的な戦闘システム

・おもしろギミックの幻想体バトル

・高難易度連戦の達成感

・戦略の幅を広げる運要素

・飽きる瞬間がないビルド要素

・ドカ盛り大ボリューム

問題点

・UIが使いづらい

・戦闘システムが理解不能

・リトライの負荷が高い

・周回の精神的負荷が高い

比較してみると問題点の方は遊んでいれば慣れていくものがほとんどなので、むしろ魅力として書いた連戦とかボリュームの方にしんどさを覚えてしまうかもしれない。まあでも、ゲームは逃げないからゆっくり少しずつ進めていけばいいんだよ!これで解決!問題なし!

補足しておくと、翻訳の質は非常に高く、日本語に不自然さを感じることはほとんどなかったのでそこは安心できる要素。

あと、自分の能力的にうまく語れないので言及していなかったが、ストーリーも最高でゲームプレイをグイグイと引っ張ってくれていたことは言っておきたい。血と暴力と狂気に塗れた"都市"を舞台とするディストピアな世界観への導入となる序盤、図書館を巡り色々な組織が動き出し話がきな臭くなる中盤、そして物語の結末が気になりすぎてやめどころがなくなる終盤……その終盤はもうアホみたいな難易度の戦闘が続々やってくるんだけど、ストーリーの先が気になりすぎて夜中に無理して挑んでは毎日夜更かしするハメになっていたぐらい。

みなさんにもぜひ、アンジェラの願いを巡る物語の結末を見届けて欲しい!

前作プレイすべきか問題

ここまで読んで「遊んでみようかな?」と思ってくれた人がいたとして、次にぶち当たる壁が前作の存在。

本作Library of Ruina(以下、図書館)は前作Lobotomy Corporation(以下、ロボトミー)と世界観だけでなく、ストーリーがロボトミー真エンドの直後から始まるので、それはもう直接的につながっている。Steamのレビューを見ても「ロボトミーのプレイを推奨!」と書かれていることが多い。しかし、ロボトミーは図書館に負けず劣らずの高難易度&ドカ盛りボリュームだしジャンルも全然違う。私は図書館のレビューを見てとりあえずロボトミーを遊び始めて、結果として27日目(20時間ぐらい)で心がバッキバキに折れて以降は実況動画でストーリーを視聴した人間である。なので、その立場からロボトミーをプレイする必要性について語ってみたい。とりあえず結論を先に。

【ゲーミングPCがある人】

・とりあえずロボトミーをやる!

・クリアするか心が折れたら図書館をやる!

【ゲーミングPCがない&今後も買う予定がない】

・図書館をやる!

要するに、遊べる環境があるならロボトミーをやれ!なければ図書館を始めちゃえ!ということ。理由は以下の2つ。

理由①「図書館自体がロボトミー真エンドのネタバレになっている」

ロボトミーをとりあえずやれと言ったのはこれが理由。図書館を遊ぶとロボトミーのプレイ体験が自動的に損なわれてしまう。意味不明の会社で訳もわからず管理人をやらされて、正体不明の化け物をクソめんどくさい手順を遵守してお世話する最高の体験(俗に言う苦行)ができなくなってしまうのは非常に惜しい。なので、遊べる環境がある人はとりあえずロボトミーを遊んでみてほしい。私もも途中で諦めてはしまったが良いゲームに出会えたとは思ってあるし、いつか50日クリアに再挑戦してやろうとも思っている。

図書館がアンテナに引っかかって、ゲーミングPCを持ってるぐらいゲームが好きなら、普段遊ばないジャンルだとしてもロボトミーを遊んでみて損することはないと思う。すごいゲームであることは間違いない。クリアできてないけど。心が折れたけど。

理由②「ロボトミー未プレイでも図書館のストーリーは楽しめる」

これはロボトミーを遊ぶ環境がない、今後もゲーミングPCを買う予定がなければ図書館から始めちゃえと言った理由。図書館のストーリーの中で過去にロボトミー社で何があったのかは各キャラが語ってくれるからなんとなくは理解できる。むしろ、プレイヤーの視点が、メインキャラたちの中で唯一ロボトミー社とは関係がないローランに近づくことで、ロボトミー既プレイ勢とはまた違ったストーリーの楽しみ方ができるとも思える。もちろん、ロボトミーのストーリーを実況動画等で履修してから図書館を始めるのもあり。私はそうした。

ちなみに、ロボトミーはゲームシステム的にマウス操作がほぼ必須なので、PSとかSwitchへの移植される可能性は限りなく低いことは言っておく。(もし移植されたらごめんね!)

要するに、ロボトミーも図書館もできる限りやれ!ってこと!雑!!

ちなみにリンバスは全然わからん!!!

あとがき

草稿時点で10000字超えてて草だった。

なんかもっと語りたいこと・語るべきことがあった気がするけど、これ以上書くと読む人も大変だと思うのでこの辺りで終わる!!

ハムハムパンパン!!!!

おわり