ダイアトニックスケール / モード

どうも、作曲家のカスガです。

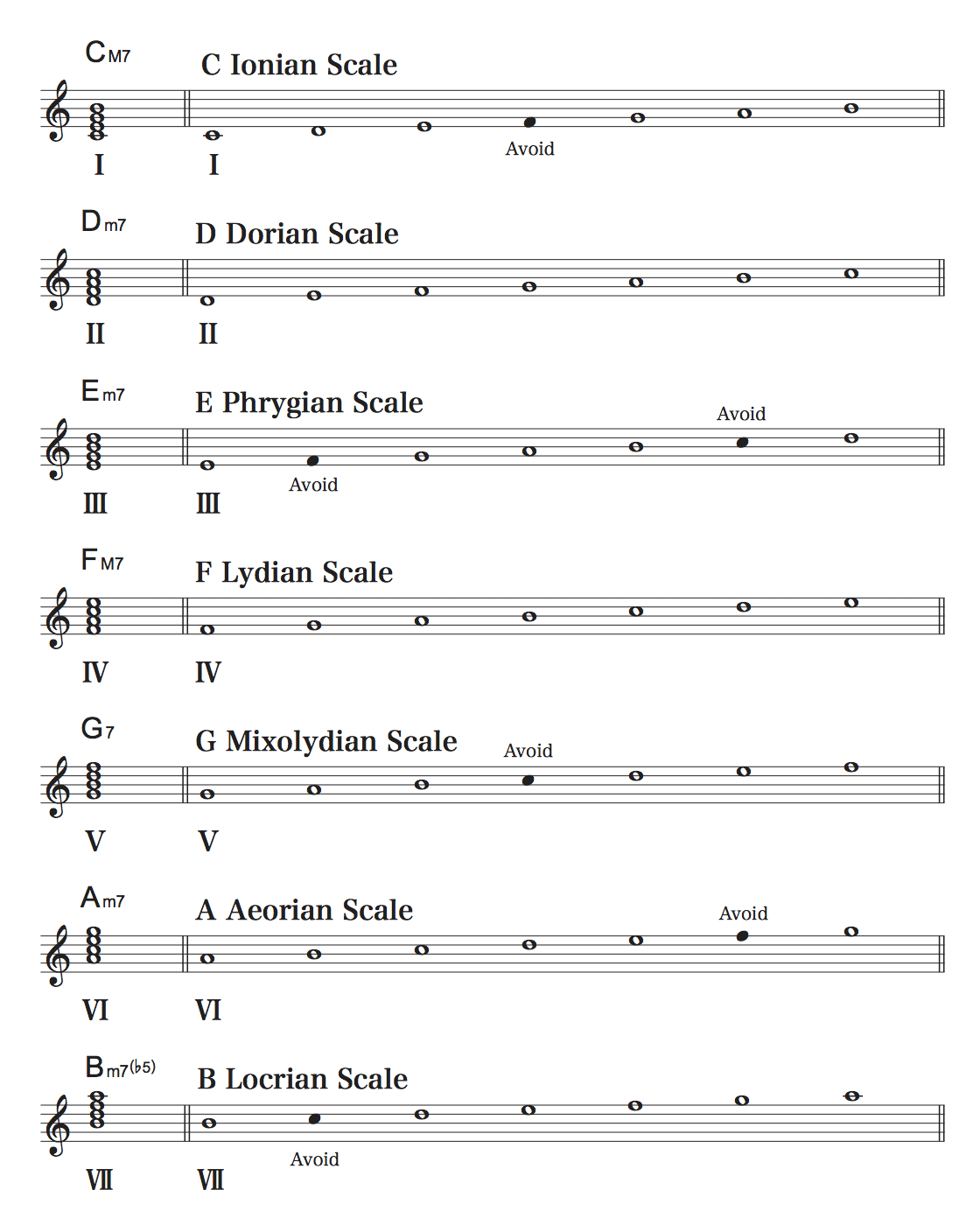

ダイアトニックコードは既に紹介しましたが、それぞれのコードに対応した「ダイアトニックスケール」も存在します。

ダイアトニックコードのトニックから始まる7つのスケールです。

Ⅰ →イオニアン(Ionian)

Ⅱ →ドリアン(Dorian)

Ⅲ →フリジアン(Phrygian)

Ⅳ →リディアン(Lydian)

Ⅴ →ミクソリディアン(Mixolydian)

Ⅵ →エオリアン(Aeorian)

Ⅶ →ロクリアン(Locrian)

これらは全て、トニックであるⅠ (Ionian)のメジャーキー、またはⅥ (Aeorian)のマイナーキーと同じ構成音を持っています。

なぜスケールを覚えるのか

メジャーキーやマイナーキーを並べ替えただけなのに、なぜスケールが必要なのか。

そもそも必要なのか。

結論から言うと必要です。

スケールとは、ハーモニー(コード)上で使える音のグループのことです。

コードにはコードトーンがあり、特に初心者はメロディーをコードトーンに帰結しがちです。

スケールにはコードトーン以外にも使える音(テンションノート)が含まれており、これらを全て同列に扱う事でコードトーンに縛られない作曲が出来るようになります。

また、ハーモニー上で協和音・不協和になる音が判断しやすくなり、作曲のスピードを上げる事ができるはずです。

アボイドノート

それぞれのスケールには「アボイドノート」と呼ばれる音が存在し、ロングトーンで鳴らしたり、メロディーの主要な音として使用すると不協和音になってしまいます。

ここで注意したいのは、アボイドノートを通ることは全く問題ないという点です。

アボイドノートは弾いてはいけない音ではありません。

そして、Ⅱ m7のドリアンスケール、Ⅳ M7のリディアンスケールにはアボイドノートはありません。

これらの原型は教会音楽をルーツに持つチャーチ・モード(教会旋法)と呼ばれ、特にジャズではモードは重要な意味を持っています。

ジャズにおけるモード

ジャズにおけるモードは、特定のモード(スケール)を軸にアドリブ演奏をする演奏スタイル、または楽曲を指します。

作曲や理論においては、コードに依存せずキーやスケールを重視した、横の流れを意識した解釈をモーダル(モード的)と捉える場合があります