#2. みんなの人気者「緑のワイン」ヴィーニョヴェルデ。基本スタイルと新しいスタイル。

こんにちは、72season'sアドベントカレンダー3日目は、ポルトガル北西部のDOC「ヴィーニョヴェルデ」についてです。今日は一般的なワインのスタイルについて、次回はヴィーニョヴェルデという産地の変遷などよりマニア向けっぽい話を書こうと思っています。2本立てでがんばります!

ヴィーニョヴェルデとは

ヴィーニョヴェルデは「緑のワイン」という意味です。

ヴェルデという言葉は "maduro" = "aged" の対義語で、すなわち若いという意味もあります。言葉通り、非常にライトでフレッシュな白ワインが有名で、早飲みタイプ。

微発泡、若干の残糖、低めのアルコール、心地よい酸、低価格などなど、好かれるポイントが盛り沢山。とにかく親しみやすいワインです。

フレッシュさを活かすために、基本的にはステンレスタンクで酸素に触れさせずに作られます。

品種はロウレイロ、アリント、アルバリーニョ、トラジャドゥーラ、アザルなど。基本的にはブレンドで、構成もまちまちなので品種はあまり考えなくても良いかと思います。一般的なヴィーニョヴェルデは1,200円程度で買えるものもあり、お値段も気軽なワインです。

なお赤ワインも作っていますが見かけることはあまりありませんので、ヴィーニョヴェルデといえば白ワイン、と思っておけば大丈夫でしょう(ヴィーニョヴェルデの赤ワインについては、明日の【マニア向け】の方で触れようと思います)。

サブリージョン

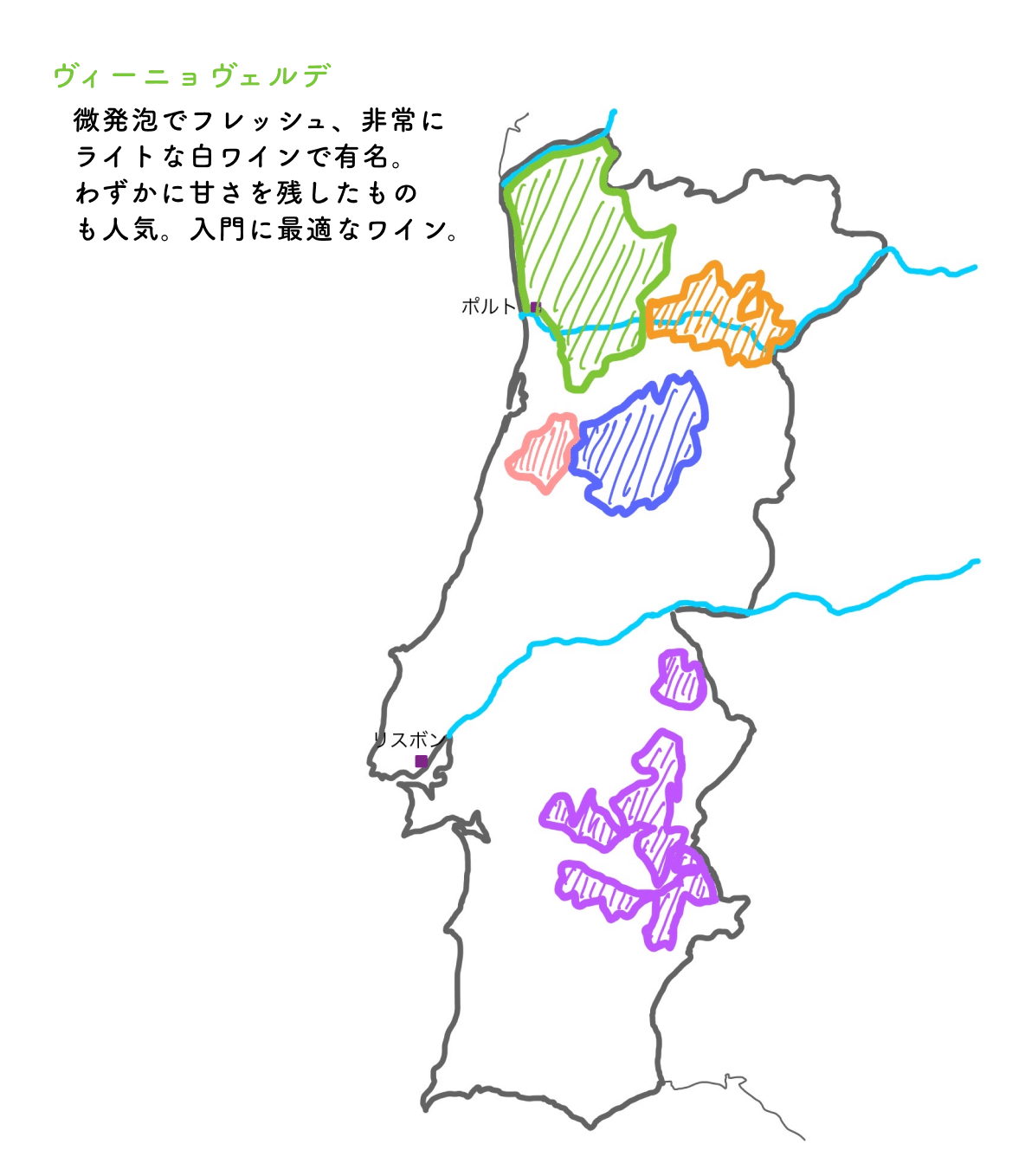

ヴィーニョヴェルデは実は大きい産地。DOC面積としてはポルトガル最大で、Vinho Regional(IGP)であるミーニョと範囲は同じです。

全体的に大西洋の影響を受けますが、山脈と谷間が多く、地域によって気候と品種のブレが大きく、サブリージョンが9つも存在します。

中でも銘醸地と言われるのは、モンサォン・イ・メルガッソ。ここは、ミーニョ川沿いの産地ですが、川の対岸はスペインのリアス・バイシャス。詳しい方はもうおわかりだと思います。ここの一大品種はアルバリーニョ。

モンサォン・イ・メルガッソの南には、リマというサブリージョンがあり、ここはロウレイロという白ブドウが代表的。内陸の方で作られるロウレイロ単一ワインも評価が高まっています。

ブレンドの多いポルトガルですが、ヴィーニョヴェルデのトップクオリティのワインは、これらサブリージョンのヴァラエタルワインに多く見られます。

ヴィーニョヴェルデ的でないワイン

フレッシュでライトで気軽なワインが商業的に成功したのはいいですが、そのイメージが強すぎるために、ヴィーニョヴェルデ的でないワインは少し陰が薄いかもしれません。場所によってはスタイルの違うワインも生まれますし、生産者によって新しい試みも始まっています。

ヴィーニョヴェルデにあって最もヴィーニョヴェルデ的でないのが前述のモンサォン・イ・メルガッソ。

丘陵がこの地域を海の影響から守るため、比較的乾燥し(年間降水量が1200mm程度)、日中は温暖で夜間はしっかり冷えます。アルバリーニョ単一のワインが多く、いわゆるヴィーニョ・ヴェルデ的なワインとは一線を画します。フレッシュではあれど、ライトではない。凝縮感が高いものが多いです。さらに一部は樽熟成することさえあります。

アンセルモメンデスという生産者が ステンレスタンク も 樽熟成 も造っているので飲み比べると楽しいです。

さらに弊社の扱うワインですが、ノンフィルターで長期瓶熟したタイプ もあります。 これは 一般的なヴィーニョヴェルデ と比較試飲すると面白いです。個人的には瓶熟されたヴィーニョヴェルデがとても好きです。

時代は変わり、技術も進歩し、ヴィーニョヴェルデも新しいスタイルが生まれているんですね。次回はヴィーニョヴェルデの変遷などに踏み込んでみようと思います。

今回は以上です!ありがとうございました!