Vol.14 血糖値と糖化

こんにちは👋😃

今日はあいにくの雨模様ですね☔

今日は、近年、老化の原因としても

注目されている「糖化」

前回、Vol.10の「蜂蜜ってすごい‼️」の

中で少し触れた血糖値と合わせて、

「血糖値と糖化」について学んでいきたいと

思います。

まず血糖値について、

ご存じだと思いますが、

字のごとく、「血液中の糖の値」のことで、

正常値は70-100mg/dl※

(最終食事時間から8~10時間以上経過している状態)

※2008年に空腹時血糖値の基準値が改定され、

正常値の上限が110→100mg/dlに

引き下げられています。

日本糖尿病学会では、100-109mg/dlを

正常高値といい、

正常高値の15人に1人が5年後に糖尿病を

発症するといわれています

食事から糖分を摂取すると小腸から吸収され

血管内に入り、血糖値が上昇します。

その際、インスリン※(ホルモン)が分泌され、

糖をエネルギーに変換させ、体内の血糖量を

適量に保ちます。

※インスリン

すい臓のΒ細胞から放出されるホルモン

働きは、

⭕糖のエネルギー利用→血糖下げる

⭕肝臓でブドウ糖からグリコーゲンに

変換させたり、中性脂肪に合成させ蓄える

→余分な糖分脂肪があると蓄えられ続け、

脂肪肝に。。。

急激な血糖値の上昇、過剰な糖分摂取

→インスリン分泌が追い付かない

→体内の血糖量が多くなる

これを繰り返すと、

インスリンは

どうせ分泌したって

足りなくなるんだから、出さなくていいや~と

出にくくなったり、効きづらくなったりします。

これが慢性化です。

慢性化から進んで病気になったのが

糖尿病※です

血液中の糖分が多くなると、

血管内に活性酸素が大量発生

→活性酸素が血管を破壊

→体内に栄養素や酸素が届かなくなります😱😱

※糖尿病

肥満や運動不足など生活習慣の乱れが

主な原因となる

糖尿病は2型糖尿病。

これに対し、何らかの原因でインスリンを分泌する

すい臓のΒ細胞が壊され、インスリンがほとんど

分泌されなくなる1型糖尿病があります。

高血糖状態は糖尿病になりやすくなるだけでなく、

処理できない糖分が体内のタンパク質と結び付き、

AGEs(最終糖化産物)がつくられます。

これを糖化またはメイラード反応といいます。

糖化したタンパク質は褐色変化して硬くなります。

肌のハリや弾力をつくるコラーゲンやエラスチンは

糖化で硬くなると線維構造を壊されたり、

もともと透明な物質が糖化により

褐色変化したりします

→くすみ、たるみの原因に😱

また、肌のターンオーバーを乱すため、

メラニンが排出しずらくなり、

シミができやすくなります😱😱

白内障は老化によって引き起こされますが、

水晶体蛋白クリスタリンが

糖化の影響を受けると、

進行が早くなることもわかっています。

同じメカニズムで動脈硬化の進行にも糖化が

関与しています。

AGEsは一度つくられると

分解されにくく、蓄積していきます。

これにより、

体内のタンパク質が本来の機能を失い

正常な代謝を妨げることもわかってきました。

急激な血糖値上昇をおさえる、

糖質の摂りすぎをさけるために覚えておきたいのが

G1値=グリセリック・インデックス

血糖値の上昇を示す指標

です。

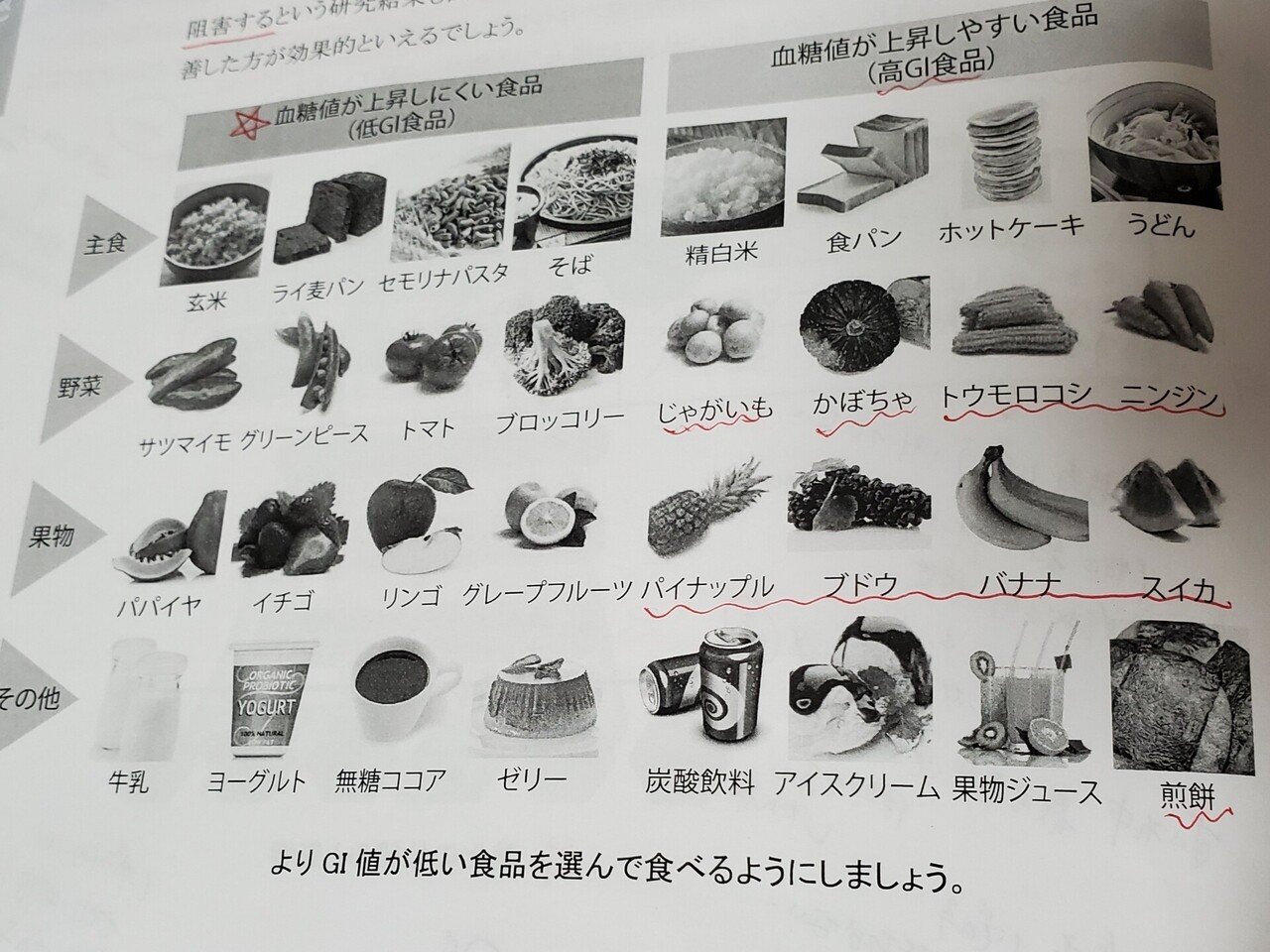

G1値は低い方が望ましいとされます。

低G1値食品の一例

(左が低G1食品、右が高G1食品)

食べる順番は、

G1値の低い食品から食べます😋

食べ方も大事で、

例えばオレンジならジュースではなく、

果実ごと食べる方が

望ましいです。

おうち時間が増えているからこそ、

このGWに食事を見直してみるのはいかがでしょうか。

最後までお読み頂き、ありがとうございます❤️