【論文レビュー】複線径路・等至性モデルの TEM 図の描き方の一例

大変久しぶりのnote記事になってしまいました。またマイペースに更新したいと思います。

今回は、質的研究の方法であるTEM(複線径路・等至性モデル)についてです。大学院の質的研究授業では、TEMとM-GTAについてざっくりと学んではきたものの実際にはM-GTAにしか演習で取り組んでおらず、実際にやってみると難しく絶賛苦戦中です。この記事は編集・執筆作業の息抜き(やや逃避?)でもありますが、知識の基礎は作れると思ってまとめてみます。

参考文献

荒川歩, 安田裕子, & サトウタツヤ. (2012). 複線径路・等至性モデルのTEM図の描き方の一例. 立命館人間科学研究, 25, 95–107.

はじめに

心理学・社会科学における質的研究は、単なる事実の追求ではなく、現場で起きていることや対象者を深く理解するための重要な手法です。その中でも「複線径路・等至性モデル(TEM)」は、時間的な変化を含む分析を可能にする有用なツールです。

複線径路・等至性モデル:TEMとは?

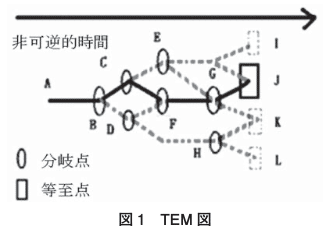

TEM(Trajectory Equifinality Model)は、個人の経験や選択の多様性を視覚化し、時間的変容を分析するモデルです。「人それぞれが、異なる経路をたどりながらも、最終的には同じ到達点(等至点)に至る」という考え方を基本としています。

特徴

時間とプロセスを重視:出来事を時系列で整理し、経験の流れを理解する。

多様性の可視化:異なる人々が同じ等至点に至るまでの径路や分岐を描写する。

TEMで何ができるか

TEMでは、対象の語りから経時的に彼・彼女らに関する事象を分析することで、人間の発達や人生経路の多様性等を捉えることができます。

• 等至点(Equifinality Point: EFP)

個々人が異なる経路を辿っても最終的に到達する共通のポイント

• 分岐点(Bifurcation Point: BFP)

経路が分かれる選択の瞬間や要因

• 必須通過点(Obligatory Passage Point: OPP)

ほとんどの人が避けられない経験や過程(例: 制度的・慣習的なイベント)

• 非可逆的時間(Irreversible Time)

時間の流れに伴い、現象やプロセスがどのように変容するかを捉えるもの

何人くらいのデータがあるといいのか

TEMで扱うデータの人数は、研究の目的や分析の深さに応じて異なります。

1人のデータ: 個別の現象や経験を深く掘り下げることができる。

こんな時によい:個人の文化的・社会的背景や選択肢を相対化し、多様なオプションを提示したい

4人のデータ: 多様性を捉えることが可能となる。

9人のデータ: 経路の類型化や共通点を抽出しやすくなる。

こんな時によい:同一の経験を持つ人々の間で、多様性や共通性を示したい、違う人生経路を辿った人々が、特定の局面で類似した経験を持つことを明らかにしたい

注意点: 中途半端な人数(例: 2人、6人)では、多様性や類型が不十分にしか表現できない可能性がある。 …6人は中途半端なのか。

データが多すぎる場合(※私です)

1. 必須通過点(OPP)で絞り込む: 必須通過点を基に対象者を限定する。

2. 初期条件や特徴でグループ化:性別や特定の経験(例: 引っ越し経験)ごとに分けて比較する。

3. 部分的分析の段階的展開:最初に3~4人で見通しを立て、その後全データを再分析する。 →これでやってみています

4. モデル構築後の追加検討:初期データで作成したモデルに、新しいデータを柔軟に組み込む。

インタビューの回数

• 初回: 全体像を把握できる。→これです。10名×複数回は難しい。ただし、これまでのミーティングでの語り(フィールドワークデータ)があるので、複数回と言えるかもしれません。

• 2回目: 深掘りと確認ができる。

• 3回目: TEM図を基にリフレクションを深めることができる。

• 注意点: 語られる内容の時間的順序を明確にするため、事前の分析と確認が重要となる。

TEM図の描き方(の一例)

ここで一例としているのは、この報告の中では以下のように述べられているからです。取り組む側としては、フリーダムすぎて割と絶望しています。

”TEM は,KJ 法(川喜田, 1967)やグラウンデッド・ セオリー・アプローチ(グレイザー・ストラウス, 1996)などの他の質的研究法と異なり,「標準」 的な分析手続きが存在しないばかりでなく、分析手続きを解説したものも見当たらない。”

”ここで紹介する方法は、標準であるわけでも,「正しい」やり方 であるわけでもない。1 つの例として、TEM で 分析するプロセスを体験することを意図するも のである。”

STEP 1. データの文字化

音声データを文字起こし

インタビューを録音し、発言内容を正確に文字化する。イントネーションや文脈情報を失わないよう心掛ける。※N数が多いとなかなか終わりが見えず、個人的にはちょっと辛い作業です

文字化したデータは、プリントアウトする。パソコン上で見える範囲は狭く、その後の作業にも差し支えるので、その状態では作業をやらないほうがよい。 そうなのか….。

STEP 2. 切片化

切片化とは、文字データを「意味のまとまりごと」に分割する工程である。大きく2つのやり方がある。

方法

事象ごとに分割

発言内容を具体的な出来事や行動単位で分ける。

例:「引っ越してしまった」「新しい友達ができた」

主題ごとに分割

話し手が語るテーマや意図を軸に分割する。

例:「親友になるきっかけについて語る」一連の発言を1つにまとめる。

事象ごと、主題ごとに切り出すと全体の見通しが悪くなってしまう時には、研究のテーマに鑑みて対応した区切りを抜き出すのも 1 つの手である。 3つ目あるやん。

文脈を重視する:切片が孤立しないよう、前後関係を確認する。

柔軟性を持つ:初期の切片は、粗くてよく、テーマや視点の変化に応じて調整できるようにする。

STEP 3. 時系列整理

切片化したデータを時系列順に並べ、各人が経験した出来事の流れを把握する。

必須通過点や重要な出来事がある場合、それを意識して配置を調整する。

筆者はこの時点では等至点は設定しないとのこと。

STEP 4. ラベル付け

複数の人が語った類似の経験を縦一列に並べ、共通するラベルを考える。

ラベルは抽象的になりすぎず、できる限りデータの言葉を活用する。

STEP 5. 分岐点の特定

分岐点とは、異なる方向性を選択するターニングポイントである。

「名前で呼ぶ/呼ばない」「話しかける/避ける」など、具体的な行動や状況の分岐を描写する。

分岐点に働く力のうち、等至点に近づけるよう働く力:社会的ガイド(Social Guidance: SG)、遠ざけるように働く力:社会的方向づけ(Social Direction: SD)と呼ぶ。

STEP 6. 線でつなぐ

事象間を線で結び、経験の流れを視覚化しする。

実際に観察された径路:実線

想定可能な径路:点線

等至点(目指す到達点)と両極化した等至点(対極の結果;起こらなかったものの、可能性として想定できる結果)を意識的に設定する。

STEP 7. 個別の変遷確認

各対象者の経験の流れがTEM図全体と矛盾しないかチェックし、必要に応じて調整を加える。

TEM図の完成とまとめ方

TEM図の完成後、清書して論文やプレゼン資料としてまとめる。※私の目的地です

時系列に沿った経験の描写を加え、読者がストーリーを追えるよう工夫する。

重要ポイント:TEM図の目的は「結論を導き出す」ではなく、「対象者の経験への理解を深める」ことである。

結論

TEMは、質的研究初心者にとって経験を視覚的に整理するための有効なツールであるといえます。筆者は、開示された手順を洗練させたり応用したりすることなく、その手順通りにすれば質的研究であるとするような雑な研究が増えることを、 質的研究の「手続き厳密化-論考粗雑化」パラドックスとしています。形式にとらわれすぎず、分析の本質である「丁寧な記述と解釈」を常に意識することが求められると締め括られました。

感想

初心者かつ決まった手順の範囲内で柔軟性を発揮してやり切ることに安心を覚える私のような人間には、自由演舞のうえで丁寧に分析することへのタフさがありますが、何度か実践すればコツを掴めてきて、その自由さが楽しめるのかもしれません。今の所まだ楽しみ切れてはいませんが、丁寧までとはいけずとも雑な研究になりすぎないよう、やり切ってみたいと思います。