【論文レビュー】CQ(Cultural intelligence)とは?:その構成要素と影響

今回は、インクルージョンや多文化企業にも関わりの深いCQについてです。

参考文献

Ang, S., Van Dyne, L., Koh, C., Ng, K. Y., Templer, K. J., Tay, C., & Chandrasekar, N. A. (2007). Cultural intelligence: Its measurement and effects on cultural judgment and decision making, cultural adaptation and task performance. Management and Organization Review, 3(3), 335-371.

CQ;文化的知性:その測定と文化的判断・意思決定、文化適応、タスクパフォーマンスへの影響

ざっくりまとめ

CQ(文化的知性)とは?:「文化的に多様な環境で効果的に機能し管理する個人の能力」として定義され、人種、民族性、国籍の違いに起因する異文化間の相互作用に関わる多次元的な構成概念 (Earley & Ang, 2003)

CQの理論的精度を高めるため、4つの次元(メタ認知、認知、動機づけ、行動)と3つの異文化適応成果(文化的判断と意思決定、文化適応、文化的に多様な環境におけるタスクパフォーマンス)の関係を仮説検証した

検証のため、独自尺度である文化的知性スケール(CQS)の開発を行った

3つの実証研究の結果、メタ認知CQと認知CQが文化的判断と意思決定を予測し、動機づけCQと行動CQが文化適応を予測し、メタ認知CQと行動CQがタスクパフォーマンスを予測することが明らかになった

どんな内容か?

リサーチクエスチョン

文化的知性(CQ)は異文化状況での判断・意思決定、文化適応、そしてタスクパフォーマンスへどのような影響を及ぼすか?

CQの4つの次元(わかりづらいので意訳)

1. メタ認知的CQ(Metacognitive CQ):相手の考えについて考える力

高いメタ認知的CQを持つ人は、異文化の相手と話すときに、相手がどんな文化の考え方を持っているかを意識して対話の中で自分の考え方を調整できる。それによって誤解を避け、スムーズなコミュニケーションができる(Brislin et al., 2006; Triandis, 2006)

2. 認知的CQ(Cognitive CQ):異なる文化についての知識や理解

認知的CQが高い人は、文化的な知識を持つことで、相手の文化を尊重し、適切に対応できる(Triandis, 1994; Hofstede, 2001)

3. 動機づけCQ(Motivational CQ):異文化に対して興味を持ち、それに取り組む意欲

動機づけCQが高い人は、異文化に興味を持つことで、積極的に異文化の人々と関わり、その文化を理解しようとする姿勢を保つ(Deci and Ryan, 1985; Bandura, 2002)

4. 行動的CQ(Behavioral CQ):異文化に適した行動を取る能力

行動的CQが高い人は、文化に適応した言葉遣いや声のトーン、ジェスチャー、表情を使い分け、相手が快適に感じるコミュニケーションができる(Gudykunst et al., 1988; Hall, 1959)

研究デザイン

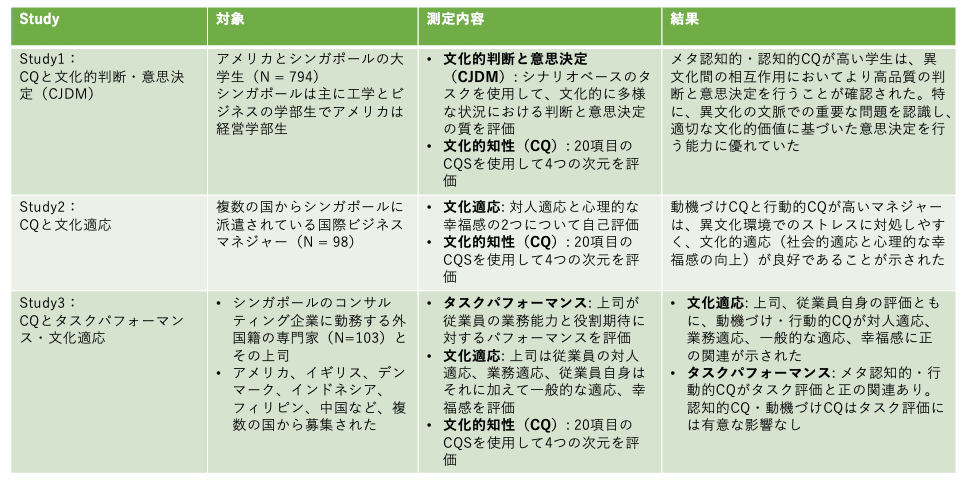

4つの次元と文化成果の関係を検証するために、3つのStudyが行われた

Study1:CQと文化的判断・意思決定(CJDM)

Study2:CQと文化適応

Study3:CQとタスクパフォーマンス・文化適応

結果

CQの4つの次元が異文化状況での効果に異なる影響を持つことを示した

具体的には、メタ認知的CQと認知的CQは、文化的判断と意思決定において、動機づけCQと行動的CQは文化適応において重要な役割を果たす。メタ認知的CQと行動的CQは、タスクパフォーマンスにおいても重要な要素である

考察

CQの各次元が異なる文化的成果に対して異なる影響を持つことが明らかになったことは、グローバル人材育成としての異文化トレーニングやリーダーシップ開発において、目的に応じてどのCQの各次元を強化するかのガイドとなる

学び

先に学んだインクルーシブリーダーシップの発揮において、多様性の尊重の重要性が強調されていましたが、チームメンバーのバックグラウンドが多様になるほど、このCQを高める必要性を感じました。4つの次元のうち、メタ認知的・行動的CQがタスクパフォーマンスに重要があることから、相手が快適な状態を保つということがリーダーにとってより重要な能力と言えそうです。

一方で、4つの次元で示されているものは、異文化間に限らず(日本人同士でも)「相手を尊重する」という根本的なスキルとも言えるような気がしました。