牌効率についての備忘録③(発展)

牌効率について現時点での到達点として残す。

・発展

⑫副露手の特徴・副露基準 重要度★★★☆☆

今までは副露していない場合の話だった。副露すると面前と何が変わるだろうか?ここではその話をしていく。

・デメリット

デメリット① 副露すると打点が下がりやすい

副露の一番のデメリットはこれだ。

副露すると

・リーチがかけられなくなる

・符が面前に比べて下がりやすい(大体10符ほど下がる)

・役がなくなる(ピンフ・イーペーコー・門前清自摸和・チートイ…etc)

・役が安くなる(三色・一通・ホンイツ・チンイツ・チャンタ…etc)

以上のことから打点が下がりやすくなる。

一般的に面前だと「+1.5ハン」、副露すると「-0.5ハン」すると思ってもらっていい。つまり副露すると面前に比べて2ハン下がるということだ。ただし牌姿によってどれくらい打点が下がるかはかなり違ってくることは覚えておいてほしい。

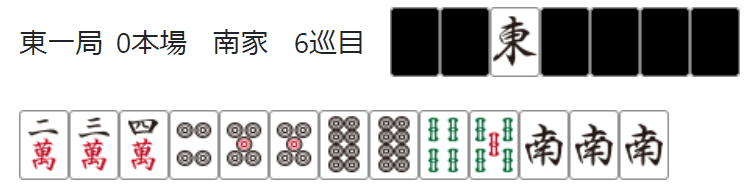

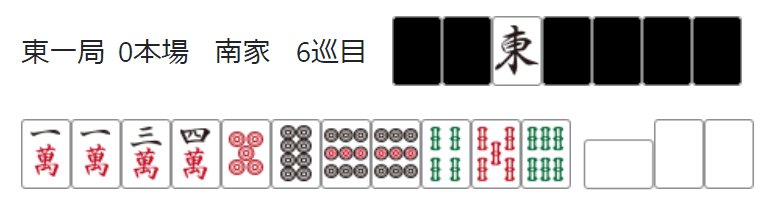

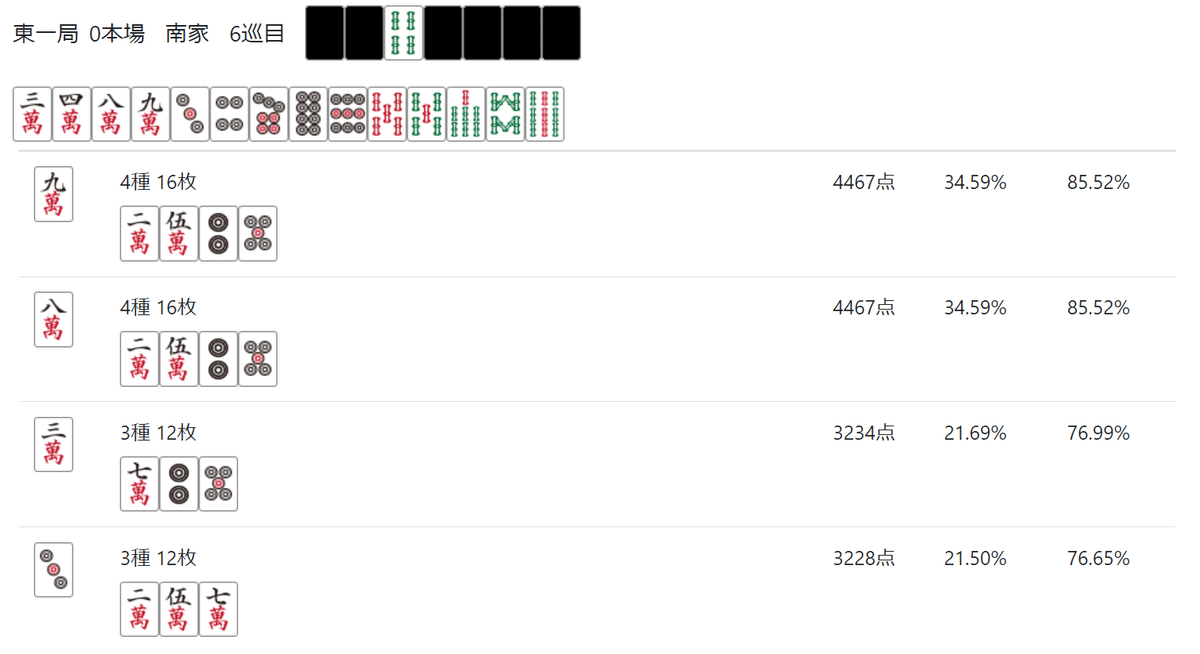

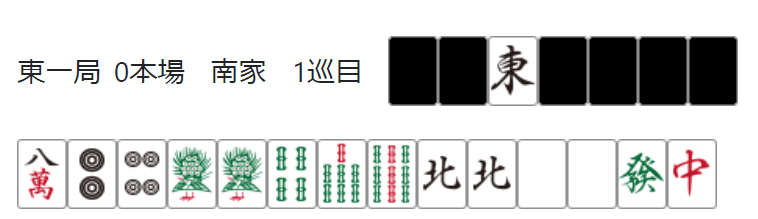

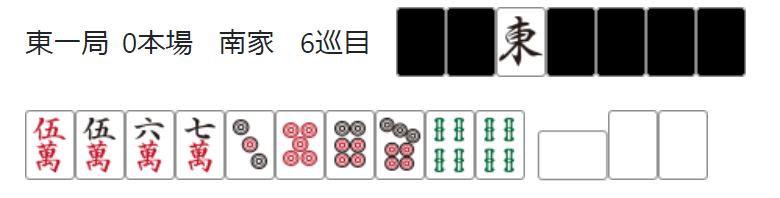

この手で上家から3pが出たとしよう。鳴いた場合は「1ハン30符」(タンヤオ)で1000点にしかならない。

スルーして3pを引いた場合は「4ハン30符(リーチピンフタンヤオイーペーコー)」で期待値8800点の打点となる。つまりこの場合は面前と副露で3ハンの差があるということだ。こういう手牌は絶対に鳴いてはいけない。チートイもあるし・・・。

(ちなみに鳴いた場合のアガリ率は70%程度、スルーした場合のアガリ率は35%程度はある。

1000×70%=700点 vs 8800×35%≒3000点

どちらがいいかは言うまでもないだろう。こういう牌姿を鳴いてアガっているのはめちゃくちゃ損だということはよく覚えておいてほしい、この牌姿を鳴いてアガってしまうのは大きなミスだということは意外と自覚しづらいのでよくよく注意すること。)

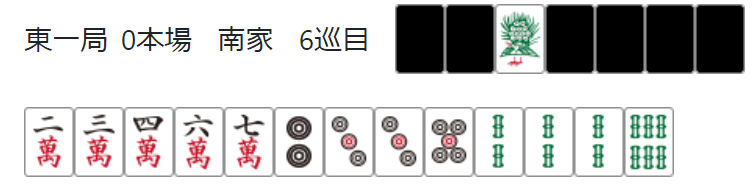

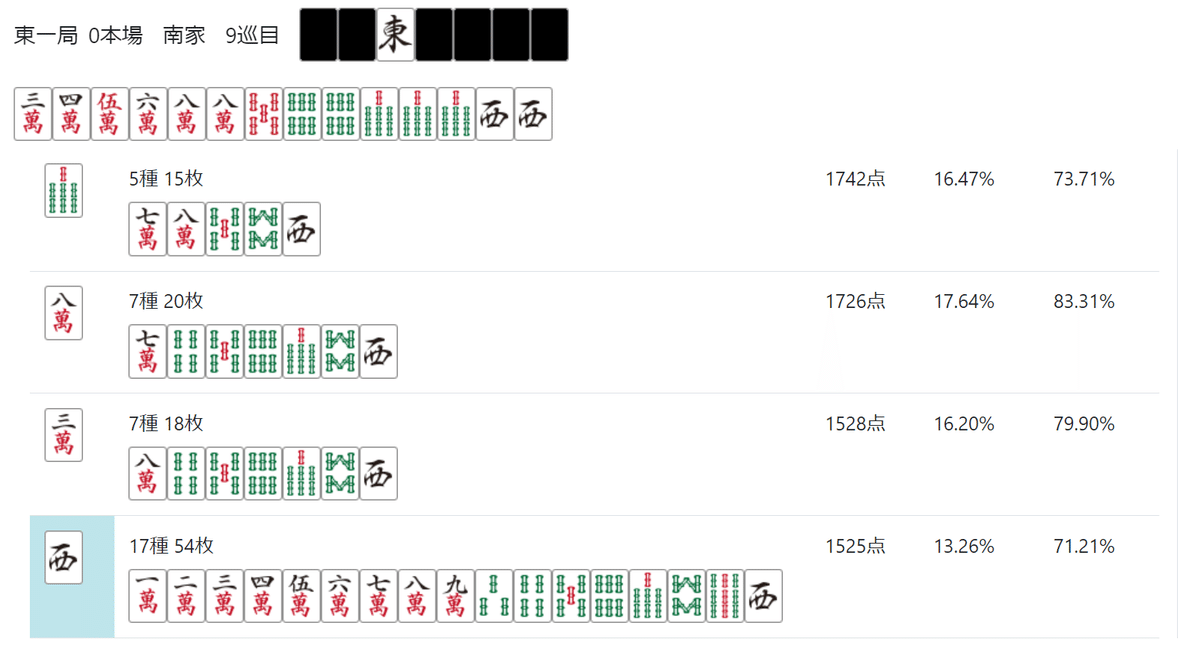

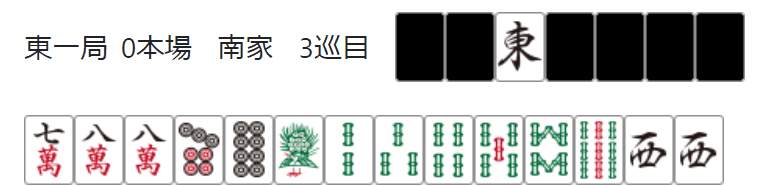

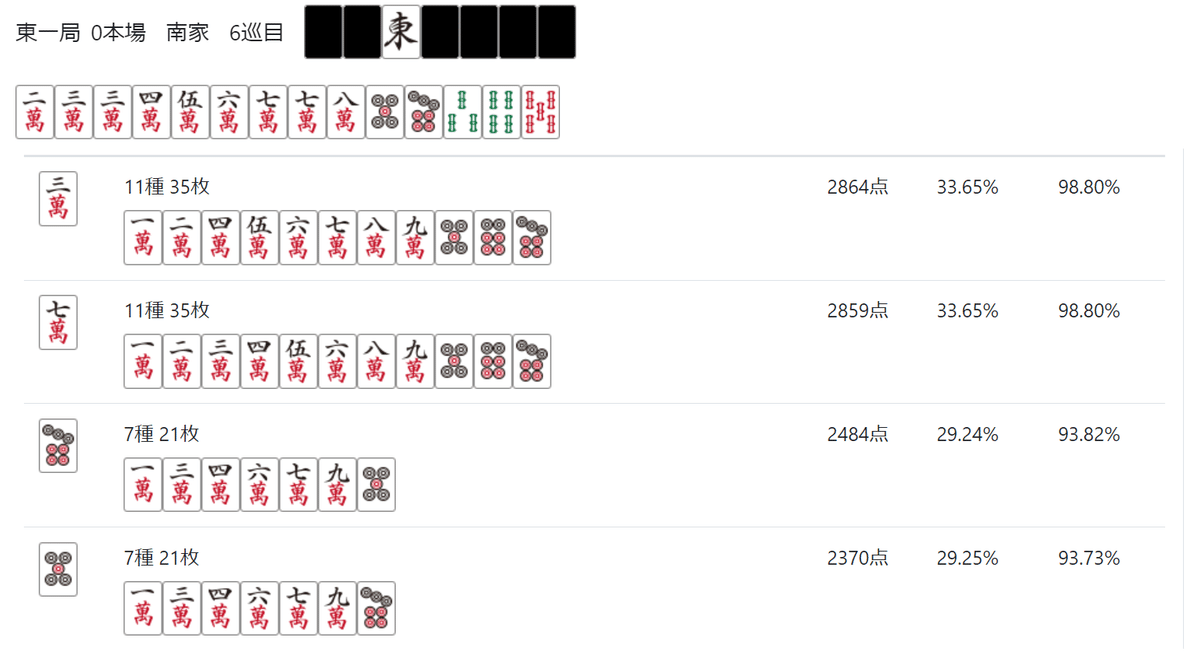

この手で上家から3pが出たとしよう。今度はどうだろうか?

鳴いた場合は「2ハン30符」(タンヤオドラ1)で2000点である。

スルーして3pを引いた場合は「3ハン40符(リーチタンヤオドラ1)」で期待値7200点の打点となる。この場合は「10符+リーチの1.5ハン」の差があるということだ。こういう手牌はかなり微妙になり、「スルーも鳴きもどちらもありそう」という手牌になる。

(ちなみに鳴いた場合のアガリ率は70%程度、鳴ける牌を全スルーした場合のアガリ率は25%程度だろうか。

2000×70%=1400点 vs 7200×25%≒1800点

かなり拮抗してくる。また上がった場合は他家のアガリをつぶせるのでその分の期待値も考慮にいれないといけない、詳しくは後述する。)

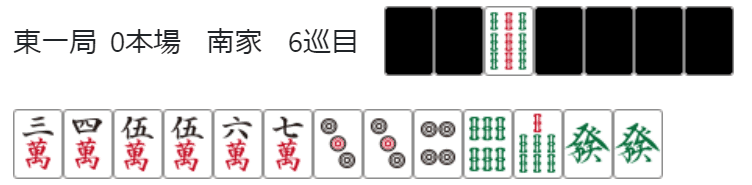

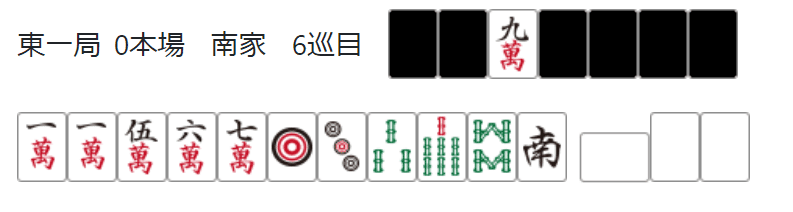

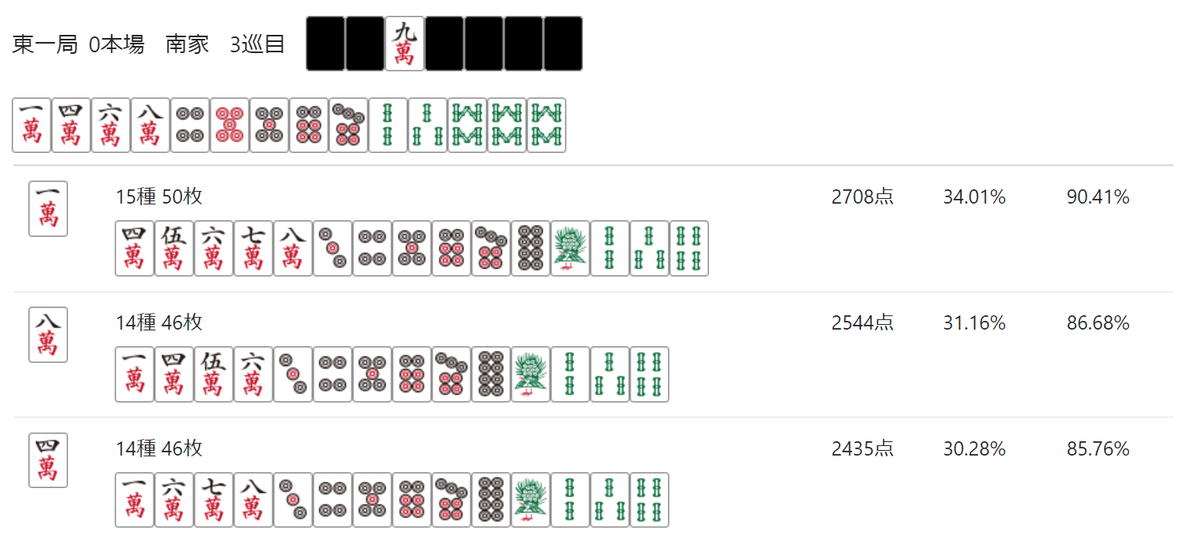

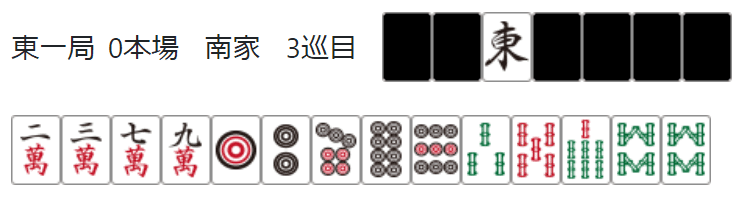

この手で上家から3pが出たとしよう。今回はどうだろうか?

鳴いた場合は「4ハン30符」(南ドラ3)で7700点である。

スルーして3pを引いた場合は「4ハン40符(南ドラ3)」で期待値8000点の打点となる(ちなみに面前テンパイしてもリーチはおそらく打たないため4ハン計算となる)。この場合はたったの「300点」しか差がないということだ。こういう手牌は鉄鳴きとなる。

(ちなみに鳴いた場合のアガリ率は70%程度、鳴ける牌を全スルーした場合のアガリ率は35%程度だろうか。

7700×70%≒5400点 vs 8000×35%=2800点

これで鳴かないのはアホである。)

コラム7 手牌価値は何点?

さきほど「アガリ率×打点」で期待値を計算したが本当に正しいのだろうか?

実は正しくない。それは「他家のアガリを潰す」ことの点数価値が入っていないからだ。

「局収支」=「アガリ率×打点」-「放銃率×放銃打点+被ツモ率×被ツモ打点」

自分のアガリ率が上がると「放銃率×放銃打点+被ツモ率×被ツモ打点」の部分の放銃率と被ツモ率が下がる。アガった瞬間に放銃することも相手にツモられることもなくなるからだ。

ではその部分をどう見積もるといいのだろうか?一般的にベタオリをすると「子で1100点の損」、「親で1700点の損」と言われる。つまり自分のアガリ率が0になった瞬間にこれだけの損が生まれるということだ。ただしこれは「被ツモ率×被ツモ打点」の部分だけで「放銃率×放銃打点」の分は入っていない。(と思う、そこまで詳しいことは筆者も分からないので・・・w)

ということで自分の場合は誰も他家の明確が入っていない場面は「子の場合はアガリ率10%上がるごとに150点加点」「親の場合はアガリ率10%上がるごとに250点加点」で計算している。この計算が正しいかは正直分からないが相手の手を潰すことはそこそこの価値があるということは感覚としてもっておいてほしい。

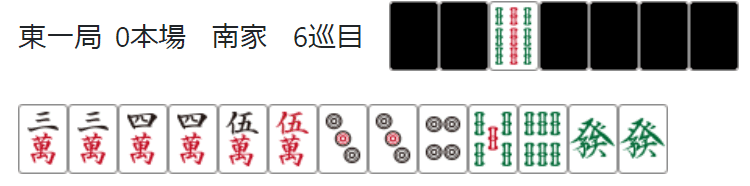

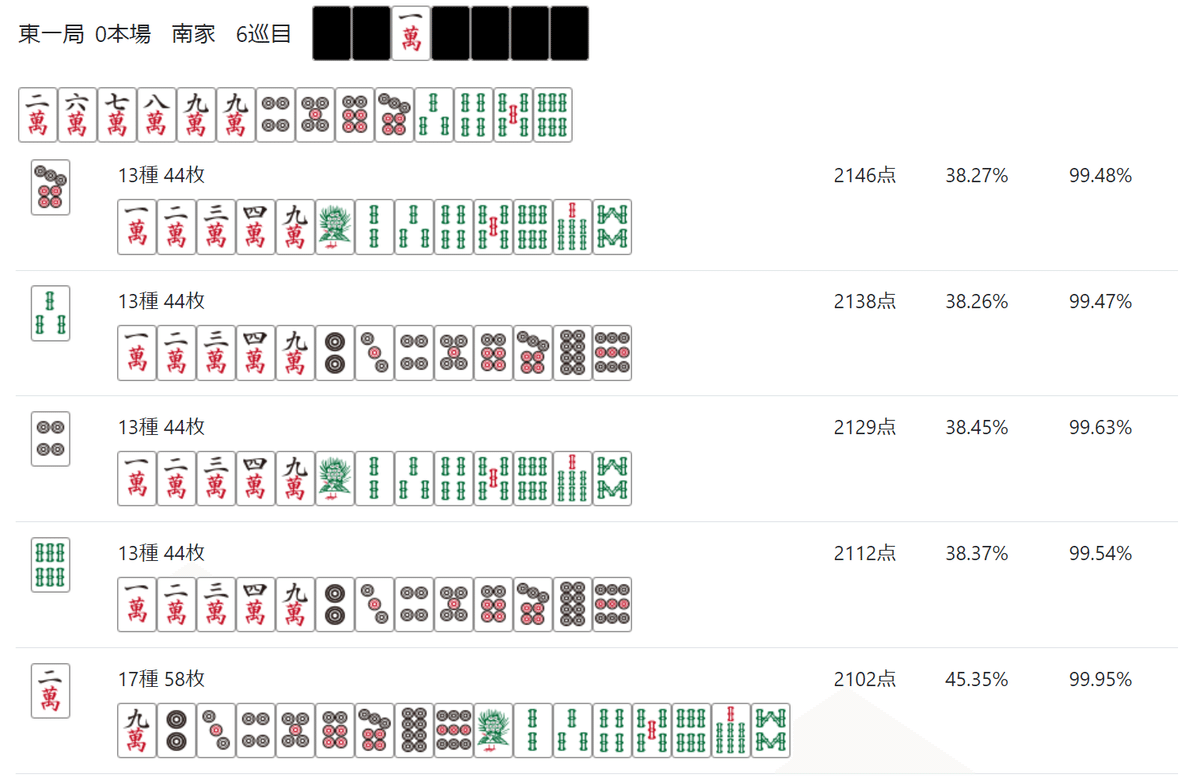

さきほどの手牌だが、今度は相手のアガリまで見た手牌の期待値を計算してみよう。

2000×70%+1500×70%=2450点 vs 7200×25%+1500×25%≒2200点

ということで鳴いたほうが得という結果になった。相手のアガリを潰す価値はそこそこ大きいのである程度評価に入れたほうがいい。

(ちなみに上の計算はどちらの打牌が得かを判断するためのものであって正確な期待値的にはまったくもって正しくない。正確には

2000×70% -(放銃率8%×放銃打点5000点+被ツモ率10%×被ツモ打点1500点)≒850点

VS

7200×25% -(放銃率14%×放銃打点5000点+被ツモ率25%×被ツモ打点1500点)≒700点

みたいな話になると思うがいちいちそれを計算するのも無理だし、実戦的にはどっちの打牌が得か分かればいいだけの話なので省略した。流局率やリーチ棒、横移動確率まで考慮に入れた細かい期待値計算は科学する麻雀あたりの本を買って読んでほしい)

デメリット② 守備力が落ちる

手牌が短くなるから当然である。14枚から安全な牌を選ぶのはそれほど難しくないが、11枚・8枚と手牌が短くなるごとにどんどん守備力が落ちる。これは結構大きいデメリットとなる。

デメリット①と②はかなり大きいデメリットとなる。基本的にこのゲームはリーチが超強いので面前を主体に手を進行したほうが得なことが多いことは覚えておこう。迷ったら鳴くな。

デメリット③ 手牌がバレやすい

デメリット③以降はおまけみたいなものであるが一応明記しておく。

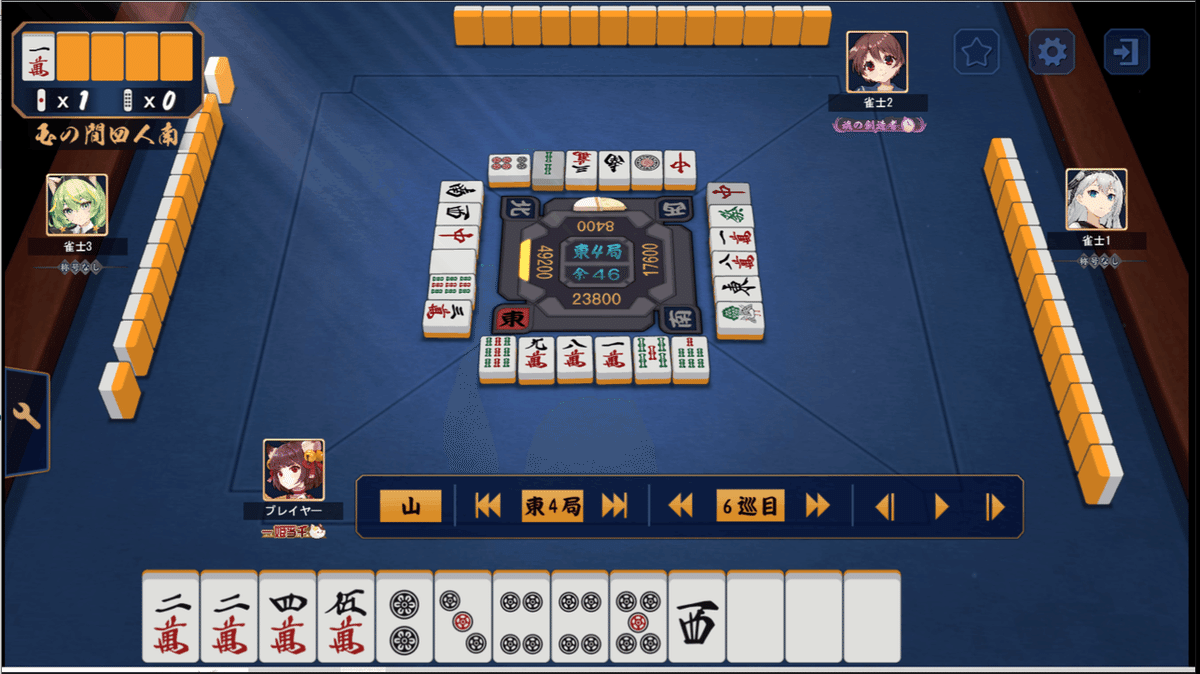

自分は2mを鳴いて対面が8sを鳴いて打6pとした場面。

役牌が「東・西・白・發」が切れているため、相手目線からは自分の手は「中暗刻or中バックorホンイツorチンイツor一通or三色orチャンタ」くらいしか役が無いと分かる。またすでにドラの6pを切っており、高い手はほぼ「中絡みのホンイツorチンイツ」くらいしかないことも分かる。

対面はどうだろうか?8sを鳴いてドラの6p。役牌が「東・西・白・發」が切れているため、相手の手は「中バックorホンイツorチンイツor一通or三色orチャンタ」くらいしかない。(自分が中を2枚持っているため自分目線で中暗刻は無い、上家目線と下家目線ではそれは分からない)

次の順、手出しで8pが入った。つまり対面は6p→8pという切り順で68pを落としたのだ。ということは「ドラ絡みの受け」は必要なかったということであり、「中バックor染めの可能性」がかなり上がったことも分かる。同時にドラが無いことから「チンイツor中・一通・赤5s絡みのホンイツ」でなければ打点がほぼ安いということも分かる。

上の例を見ていただくと分かるように鳴くと結構手牌がバレる(特に19字牌絡みで鳴くとかなり透けやすい)。筆者は読みがまったくもって得意ではないのでこの程度のことしか分からないが、読みが得意な人相手だと手牌がほぼ透けるようなこともあるはずだ。

麻雀は手牌がある程度バレたからといって自分の手牌価値が劇的に落ちる、というゲーム性ではないが(実はさっきの打点が落ちるデメリット①に比べたらそれほど大きいデメリットではない)、手牌がバレていいことは何一つないので、ある程度は大きいデメリットといえよう。

デメリット④ 副露するとツモが一回飛ばされる

呼んで字のごとく、鳴くとツモを一回飛ばすことになる。これは意外と痛い場合が多く、手牌にもよるがチャンス手だと「期待値-300点前後」されると思ってもらっていい。

デメリット⑤ 副露には面子を作る能力は無い、面子を作る能力はツモのみ

呼んで字のごとく、副露に面子を作る能力は無い。

この手は全部スルーが良い。4ブロックしかない手は基本的にはあまり積極的に鳴かないほうがいい。もちろん例外も多いが出来るだけツモで面子を5ブロック作ってから鳴くことをおすすめする。

3467sツモは嬉しいが、上家から3467sが出て鳴いても全然嬉しくない。ツモと副露の違いが顕著に出る。

デメリット⑥ 副露すると複合形が弱くなることがある

例えば上家から8sが出たとしても、普通は鳴かないだろう。打点が大幅に下がるからだ。ちなみに8sをチーした場合の待ちは25s。

8sをツモった場面。この牌姿はリーチなのだが、258s待ちになっている。さきほどの8sチーにくらべて8sの待ちが増えている。

このように副露すると打点が下がるだけでなく複合形が弱くなってしまうこともよくあるので注意したい。

デメリット⑦ 威圧してしまう

ドラ3の手牌。こんな仕掛けをしたらほぼリーチみたいなもので、中々58pは出てこないだろう。これも小さくはないデメリットといえる。

・メリット

メリット① 早くなる

はっきり言って副露のメリットはこれが全てと言っても過言でない。

アガり形を一番目に作り上げた人にしか点数が与えられないゲームである以上、早くなることは相当大きいメリットになる。デメリットは①~⑦と沢山あるがそれを補って余りあるメリットが①にはある。

メリット② 釣り出しがしやすくなる

メリット①以外はおまけみたいなものだが一応書いておく。

例えば上家から3pが出てポンしたとしよう。6sを切ることになるのだが、1pは釣り出しがちょっと期待できる。(まあそれだけ、基本どうでもいいです。)

メリット③ 威圧できる

ドラ3だが2シャンテンの手。相手から見たらテンパイの可能性もあり、多少は攻めづらくなってくるはずである。まっすぐ打ちづらくなるだろうし、オリてくれたらかなり嬉しい。

このように副露にはリーチに似た脅し効果もある。特に自分の手牌がまだテンパイで無いときにオリてくれたり、手を曲げてくれたらそれだけで十分得をしていると言える。

麻雀というゲームはテンパイのときには警戒してほしくないが、ノーテンのときには警戒してほしいゲームなので、デメリット⑥とメリット③は表裏一体の関係となる。

さて少々長くなったが今までのデメリットとメリットを踏まえてどの牌姿なら鳴きでどの牌姿ならスルーかどうか見てみよう。基本的には「メリット①早くなる」と「デメリット①安くなる」を天秤にかけると思ってもらっていい。

(ただし鳴きに関しては人によって鳴くかスルーかがかなり分かれる分野であるので、微妙な牌姿については好みで決めたらいいと思う。個人的には迷ったらスルーがおすすめ、それほどまでにリーチが強いゲームだからだ。)

⑫-1 タンヤオピンフ形 重要度★★★☆☆

ドラが無いときのタンヤオピンフ形はどうやら14巡目あたりからテンパイを取るのがいいらしい。よってスルー。

ドラ1のタンヤオピンフ形もどうやら14巡目あたりからテンパイを取るのがいいらしい。よってスルー。

ドラ2のタンヤオピンフ形はどうやら10巡目あたりからテンパイを取るのがいいらしい。よってスルー、といいたいところだが個人的には結構微妙だと感じる。

天鳳などはラス回避ルールであり、「アガる」という価値が比較的大きいルールとなる。だからといってもちろん局収支を無視してもいいわけでもないがこの手を10巡目まで待つのはちょっと怖いイメージもある。個人的には6巡目はスルーでいいが8巡目あたりはもう鳴いてもいいと思う。

またこういう手は58mと25sが何枚切れてるかも重要になってくる。何枚も切れているならさっさとテンパイを取ろう。そちらのほうが無難だ。

ドラ3は全ての巡目でテンパイを取る。鉄チー。

⑫-2 良形+良形タンヤオ形 重要度★★★☆☆

ドラが無いときのタンヤオ形はどうやら12巡目あたりからテンパイを取るのがいいらしい。よってスルー。

ドラ1のタンヤオ形はどうやら11巡目あたりからテンパイを取るのがいいらしい。よってスルー。

ドラ2のタンヤオ形はどうやら6巡目あたりからテンパイを取るのがいいらしい。ということでチー。

(ちなみにここら辺のデータは科学する麻雀の受け売りである。また科学する麻雀では「完全シャンテン」と「両面+両面+浮き牌」を分けているようなのでもっと詳しく知りたい人は科学する麻雀を読んだほうがいいと思う。ただ、実戦的には細かい巡目を覚える意味は無いと思う、全部覚えるのはとても無理だし・・・。どのくらいの巡目で鳴くのが平面的に得かをアバウトに覚えておいて場況に合わせて実際に鳴くかどうか考えればいい)

⑫-3 良形+愚形タンヤオ形 重要度★★☆☆☆

ポンして8m、愚形+両面のシャンテンで愚形が処理できる牌が出たら大体鳴きでいい。

スルー。愚形+両面のシャンテンで良形側が出たら大体の手でスルーでいい。

この手で2sが出て鳴くのは13巡目くらいでいい。

微差ながらスルー。ドラ2でも愚形+両面のシャンテンで良形側が出たら6巡目はスルー。

この手で2sが出て鳴くのは8巡目くらいでいい。ただし場況次第では鳴くのも全然有りくらいの感覚。

⑫-4 愚形+愚形タンヤオ形 重要度★★☆☆☆

愚形+愚形のときは実戦的にはすべて鳴いていい。ポンして打8m。ドラの有無は関係なく鳴いてよし。

⑫-5 役牌+面子形 重要度★★☆☆☆

さて今度は役牌が出た場合を考えよう。ここからはデータは無いので個人的な感覚でお話を進めていく点はご了承願いたい。

ドラ0のシャンテンなら役牌は鳴いていいと思う。よって鳴く。

ドラ1のシャンテンならどうだろうか?3巡目だとかなり微妙。個人的には一段目くらいまではスルーも有り、二段目くらいからは鳴きが無難、といったイメージだ。

個人的にはこの牌姿も一段目くらいまではスルーも有りかなというイメージがあるがドラ2になるとドラ1よりも鳴き寄り。打点が欲しい場面以外はポンして4pでいいだろう。二段目以降からはほぼ鳴く。

愚形残りになったときはどうだろうか?これは猶更鳴き優位である。ポンして4p。

⑫-6 役牌+面子形(一盃口含み) 重要度★★☆☆☆

さて、イーペーコー含みだとどうだろうか?これは⑫-2を参照にすればいいと思う。(意味合いは結構違うので間違っている可能性もあるが・・・)よって12巡目以降は鳴くので6巡目はスルー。

⑫-2を参照。よって11巡目以降鳴く。

⑫-2を参照。よって6巡目以降は鳴くのでポンする。

⑫ー7 鳴き手特有の話 重要度★★☆☆☆

鳴き手はトイツが4倍、ターツが2倍強くなると言われる。ポンはどこからでも、チーは上家から出来るからだ。実戦的にはトイツが2.5倍、ターツが1.5倍くらいの印象でそんなにバカスカ鳴けるということは意外と無い(まあそんな鳴かせてくれる牌を簡単に切ってくれないよね・・・)が、鳴き手はポン材>順子ターツ>孤立牌になりやすい。

ということでここでは5pを切る。

順子ターツ>孤立牌より赤5pはちょっと残しにくい。赤5pを切る。

順子ターツ>孤立牌より3p切り。3pを切っておけば6sも鳴けるし7sや1mも鳴ける。鳴き手特有の「ポン材>順子ターツ>孤立牌」は覚えておこう。

ドラドラの手。面前だと3s>南となるが、副露手に限っては3sとなる。

①南をツモる価値が非常に大きい(3900→7700)

②副露手は守備力に乏しいため役牌や字牌の価値があがる→つまり鳴きタンヤオは相当怖い手組みになる

打点や守備力によく注意するのは副露手の特徴なので覚えておこう。

⑫-8 2シャンテン以上の微妙な牌姿 重要度★☆☆☆☆

ここらへんからは鳴くか鳴かないか、かなり個人差が出てくる牌姿になるので話半分で聞いてほしい。

6巡目でこの牌姿からは

鳴く→4m 4p 赤5m

鳴かない→5m 8m 6s 7s

愚形を処理できるのは鳴く、愚形を処理できても良形が消えるなら鳴かない、といった基準である。

こういった「鳴いたら間に合うかもしれないが2000点になるかなり遅い手」は全部スルーでいいと思う。

確かに間に合わないかもしれないが「鳴いて愚形残りの1シャンテンや2シャンテンで安牌がない状態」よりも、「全然間に合ってない守備力がそこそこある3シャンテン」のほうがマシだと思うからだ。

ドラ3になり「鳴いたら間に合うかもしれない8000点になるかなり遅い手」になったらどうか?

これはもう鳴くしかないだろう。おそらく間に合わずにリーチがかかって四苦八苦する可能性がかなり高いが、それを受け入れるだけの価値がこの手にはある。

ただ流石に5pはスルーしたほうがいいだろう、鳴いても全然早くなってないので鳴く意味が無い。面子候補が足りないので5sもスルーしたほうがいいかもしれない、鳴いても早くなってないと意味が無いからだ。

基本的に役牌は1鳴きである。役牌が出たら全部鳴いていい。よってポン。

しかしこのぐらいバラバラなら流石にスルーしたい。發2枚目が出てもスルーでいい。

ドラ3なら話は別。ポンして鳴いた後は野となれ山となれ、気合でアガリに行く。

今度はどうだろうか?鳴いたらそこそこ早くなっているし面前で進行しても間に合わなさそうである。守備力が落ちるのは気になるが、打点もないので鳴いたほうがよさげ。2mや3pが出ても白バックで鳴いていい。

ドラ2になった。打点が出来たので猶更鳴きたい。注意が必要なのは6sはスルーということ。テンパイから遠い段階で打点を下げるのはご法度である。

副露手は「アガリからかなり遠い手はスルー」、「アガリからかなり近い手も打点的にスルー」ということが比較的多くなる。「アガリに向かえそうな鳴いて1シャンテンや2シャンテンの手牌」くらいが一番鳴きが増えるといえよう。後付けについては牌効率についての備忘録④を参照にしてほしい。

コラム8 本当に正しい?

ここまで書いてきたことは本当に正しいのだろうか?

もちろん筆者自身は正しいと思っているし、間違ったことを広めようとしているわけもない。しかし、実際問題書いたことが全部正しいということは絶対になく、どこかは必ず間違っている。

麻雀の戦術本で全て正しいことを書いていることは無いし、全て間違っているということもない。結局何が正しいか正しくないかは常に自分が判断するほかないのだ。これは麻雀の戦術本だけでなくすべての事柄に言えると思う。

ということで常に疑ってこのnoteも見ていただくようお願いいたします。

⑬打点と早さ・広さの兼ね合い・巡目による打牌の違い 重要度★★★☆☆

ここでは打点とスピードの話をしたいと思う。

基本的に打点とスピードはトレードオフになりやすい。もちろん無理なく両立できるときが一番いいが、ベクトルが逆向きになっている以上はなかなかそうもいかない。悩む牌姿の場合はどうすればいいんだろうか?

答えとしては「局収支」(「局収支」=「アガリ率×打点」-「放銃率×放銃打点+被ツモ率×被ツモ打点」)を最大化させるように打牌する、というのが一番適切な回答になると思う。

とどのつまり明確な指針というのは無く、牌姿ごとに適切な判断をするしかない。ただ打点に寄りすぎるのも、スピードに寄りすぎるのも「局収支」的には良くないことが多いのでバランスを取ることが大切。

⑬-1 良形vs役牌vs愚形(+1ハン) 重要度★★★☆☆

一般的には「良形>愚形(+1ハン)」となる。よって7mを切る。

個人的には「役牌≧愚形(+1ハン)」だと感じる。よって7mを切りたい。

今度はピンフが付く形。それでも個人的には「役牌≧愚形(+1ハン)」だと感じる。ただしここまで来ると場況に応じて結構変わるイメージ。

今度はタンヤオが付く形。1.5ハン違うと流石に發を切りたい。

良形vs役牌トイツだとどうだろうか?

この場合は基本的には良形>役牌となる。今回はピンフが付く形なので發切りでよい。2mを切るのは結構な損になるので注意。

ピンフが付かない形の場合は2m切り。

テンパイでも「良形>愚形(+1ハン)」は変わらない。5p切りリーチ。

⑬-2 確定愚形三色vsメンピン 重要度★☆☆☆☆

「確定三色vsメンピン」だとどうか?

一般的には「確定三色」のほうが若干期待値が高いと言われている。ということで「平場」なら6m切ってリーチとなる。

(内訳は

リーチ三色の打点7200 × アガリ率40% + 1500 × 40% = 3480

vs

メンピンの打点3500 × アガリ率60% + 1500 × 60% = 3000

みたいなイメージ、1500×40%の項目はコラムVを参照してください

)

ただし押し引き編で詳しくやるがめくりあいになる場合は良形重視でリーチをかけたほうがいい。ということで実戦的には意外とメンピンでリーチかけることも多いということは覚えておこう。

ドラ1がある場合の「確定三色vsメンピン」だとどうか?

ドラ1以上ある場合は全部良形で曲げていい。

(内訳は

リーチ三色の打点8800 × アガリ率40% + 1500 × 40% = 4180

vs

メンピンの打点6100 × アガリ率60% + 1500 × 60% = 4560

みたいなイメージ、1500×40%の項目はコラムVを参照してください)

⑬-3 確定愚形三色vsメンピン(1シャンテン) 重要度★☆☆☆☆

「確定三色愚形vsメンピン」の1シャンテンだとどうか?

この形も一般的には良形側を外すのがいいと言われる。が、個人的にはかなり微妙だと思う。場況を見て決めるのがおすすめでどちらかというと愚形を外してメンピンにするほうがいいと感じる。

ドラ1の「確定三色愚形vsメンピン」の1シャンテンだとどうか?

この形も一般的には良形側を外すのがいいと言われる。が、個人的にはむしろ89m切ったほうがいいと思う。

ちなみにドラ2も同様に89m切り。

ドラ3の「確定三色愚形vsメンピン」の1シャンテンだとどうか?

今度は良形を落としたくなる。チーテンに大いに価値が出てくるからだ。

ドラ2までは良形から鳴くのにそれほど魅力が無かったがドラ3からは良形から鳴いても打点的に十分なので鳴きまで含めるとテンパイチャンスは3種24枚になり、4種16枚に比べるとテンパイチャンス的にはかなり広くなる。場況次第だが良形を落とすのがかなり有力になるだろう。

⑬-4 役牌バッタvs良形 重要度★☆☆☆☆

役牌シャボに受けるか、両面に受けるかという牌姿。これは序盤は役牌シャボやや有利、中盤は微差、終盤は良形やや有利、くらいの認識でいいと思う。ということで8巡目だと場況で決めることになるだろう。無難なのは良形受け。

ドラ2以上は両面受けでよい。3p切ってリーチ。

⑬-5 シャンテン戻し&ペンチャン落とし・巡目による違い 重要度★★☆☆☆

基本的にこのゲームはシャンテンを進めるように打つことが正しいことが多い。一番早くにアガった人しか点数が貰えないというゲームの性質上、アガりにいち早く向かう手順が期待値的に得なことが多いからだ。

しかしシャンテンをわざわざ戻す手順が正解なことがある。(ちなみにシャンテンを戻すことを「シャンテン戻し」という。)アガり率を落としても、自分の打点が2倍や3倍になれば期待値が得になるためだ。

この手牌は89pを切れば確かにシャンテンは進まないが、その分タンヤオがついてお釣りが返ってくる。4pも47mも68sも切りにくいので89pを切りたい。なお8pの縦引きが嬉しいので9pから切る。

この手牌も89pを切りたい。89pを切ればタンヤオもつくし、5pも47mも切りたくないからだ。89pを切る。

タンヤオが付くときはシャンテン戻しをするときも多い。面前だと打点が2倍になるし、鳴くという選択肢も生まれるためシャンテンを戻すデメリットよりメリットのほうが大きくなりやすいからだ。

今度はどうだろうか?この牌姿では89pを落としてもタンヤオが付くわけでもなく7pのチーも可能な手牌。素直に4pを切っていい。

巡目が13巡目と深くなった。今回はどうだろうか?

巡目が深くなると一般的にシャンテン戻しやペンチャン落としはしにくくなる。8巡目くらいからはシャンテン戻しやペンチャン落としはしないほうがいいだろう。

89pを切ればタンヤオが付くがここでは4pを切る。テンパイしたら、もうペン7pでリーチすることも視野に入れたほうがいいだろう。

巡目の影響を下の牌姿で見てみよう。

巡目に応じて打牌は変わる。「平場」であれば序盤は変化を見れるが、中盤以降は変化を見る時間はあまり無いことを覚えておこう。

⑬-6 テンパイ外し・ダマ進行 重要度★☆☆☆☆

基本的にはテンパイしたら即リーチが基本である(迷ったら曲げとけ)。

ただしテンパイ外しやダマ進行を選ぶ場面もある。その例を挙げる。

科学する麻雀によると良形変化だけのテンパイ外しはあまりしないほうがいいらしく4連形&4連形で8巡目くらいが境界らしい。ということでリーチ。

ピンフが付くなら10巡目くらい。よって外す。

タンヤオが付くなら12巡目くらいらしい。よって9mを外す。

打点上昇のための変化は見れるが、良形変化のための変化はあまり見れない、ということらしい。

この手だと7巡目からリーチらしい。ちなみにほぼすべての役無しシャボで即リーチが得らしく、この牌姿はかなりの例外。

役有りの場合は5200以上は結構な牌姿でダマらしい。

カン2か46牌の待ちかでも待てる巡目が違うらしく、これ以上の言及は避ける、詳しく知りたい方は科学する麻雀を読んで欲しい。ただ、個人的には実戦でそこまで細かく対応できるわけもないので、

「序盤」4連形&孤立3~7くらい強ければ気軽に外してよい、打点上昇があるなら猶更外す

「中盤」打点上昇かつ4連形&4連形くらいなら外してよい、ただの良形変化くらいなら即リーチ

「終盤」即リーチ

くらいの感覚でいいと思う。

⑬-7 孤立ドラの扱い 重要度★★☆☆☆

ドラの扱いは非常に難しい。完璧に扱える人はこの世にいないだろう。

一般的な話として

・打点が無い手はドラを大切にする→打点が有る手はそれほど大切にする必要は無い

・打点が無い副露手は特にドラを大切に(ドラ以外に打点を上げる手段に乏しいため)

・アガリから遠い段階からドラを切らない→巡目が早い段階では切らない

・アガリから近い段階になったら無理なく持たない

・最終盤にドラを切る場合はダマロンをある程度覚悟して切る事

以上のことは挙げられるだろうか。

手牌に打点がない。1mの縦引きは逃せないので8s→2pで切る。

打点に乏しいこの手で1mの縦引きはかなり嬉しい。基本的に手牌構成に無理が無いならドラはギリギリまで引っ張る。8m切り。

北が安牌だとしよう。この手に赤5mは要るだろうか?

ドラ3のこの手にドラはもう要らなさそうだ、6巡目なら安牌の北を残して赤5mを切ろう。

北が安牌だとしよう。ドラドラのこの手に赤5mは要るだろうか?

要らないとは言えないがなんとも言えないくらいの牌である。このくらいになると場況次第ということになる。個人的な印象としては8巡目くらいからはもう赤5mを切っていいと思う。赤5mが浮き牌か、北浮き牌かで押し返せるか押し返せないかが大きく違ってくる。

3sを切るという手もかなり有力であるが個人的には赤5mがおすすめ。

ドラを生かすのは無理のない範囲でいい、特にリーチが打てる手は4面子1雀頭を作るのを最優先にしよう。打点が欲しい場面以外ではそちらのほうが無難だ。

タンヤオが見れるなら1mは要らない。ほかのターツを崩してまでドラを残すことはあまりない、あくまで4面子1雀頭を作ることが最優先。

手牌に打点がないなら孤立牌ランクは用意に覆る。7sを切る。

4連形vsドラ2mでいい勝負。個人的にはアガリ優先で2mがおすすめ。

手牌でドラ1がつくと若干2m切り優位になる。打点が「リーチ+ドラ1」である程度確保されるからだろう。

ドラ1だと流石に2ランク差は覆らない。1mを切る。

ドラ0だと微妙になるがやはり1mがおすすめ。

副露手だとドラを残す傾向が強くなる。ドラ1のこの手でドラを重ねる価値は計り知れない、場況次第だが68s切りも十分にあるだろう。

面前だと北は別にいらない。リーチ白ドラ1で打点十分だからだ。

⑬-8 染め手への寄せ 重要度★★☆☆☆

染め手はかなり強力な武器だ。

基本的にこのゲームはリーチor役牌orタンヤオにドラを付けるのが主な得点源といえるが、染め手+ドラor役牌もかなり強力な得点源となる。

満貫を狙うのに効率がいいからだ。

この牌姿はまさにそれで「ホンイツ2ハン+役牌1ハン+赤ドラ1ハン」でちょうど満貫が狙える。よって1sを切って染める。

ちなみにこの牌姿からは鳴ける牌はすべて鳴いていい。染め手はリーチと違ってすべての牌を鳴けるのも大きなメリットだ。「打点の有る鳴ける手」がこのゲームで最強なのは覚えておこう。(ちなみに染め手は守備力に優れているのも小さくないメリット。)

面前でいくのがきつそう&満貫が見えるなら大体染める。役牌が重なれば十分満貫が見える上に面前で進行するのはかなりしんどい。

面前でいくのがきつそう&役牌が重なれば十分満貫が見える上に2sの鳴きは見逃せない。

逆に言うと3900も見えないようだと染め手は魅力が無い。「染め手をやることが目的」ではなく「打点と速度を上げることが目的」なのだから打点も速度も大して上がらないならやる意味はない。この手は赤5sもあるし、染め手をやっても3900にすらならなさそうなので普通に北を切る。手段と目的をはき違えてはいけない。

染め手をやるかやらないかに染め色の牌が何枚あるかはそこまで関係が無い。大切なのは「染め手をやった場合」と「染め手をやらなかった場合」の比較でどっちが勝るか、ということである。

今回は別にわざわざ染め手をやる必要は無さそうだ。8sを切っておいて58mや1s、白を引いたら普通にリーチを打てばいい。

リーチドラ1は4500点、鳴いてのホンイツドラ1は3900であり、それほど打点差が無いことは覚えておこう。

コラム9 何との比較?

「ある手牌Aで5mを切れば局収支+3000点、5sを切れば局収支+2000点」だったとしよう。

また、「ある手牌Bで5mを切れば局収支+300点、5sを切れば局収支+100点」だったとしよう。

また、「ある手牌Cで5mを切れば局収支+30点、5sを切れば局収支+10点」だったとしよう。

どれも5mを切るのが正着なのだが、Bの局収支は低いから打牌はどうでもいい、なんてことになるだろうか?当然なるわけが無い。

またAでの打牌とBでの打牌は何か関係があるだろうか?これも完全に独立しており関係性が無い。

結局、「その手牌の中で何を切るのが局収支(厳密にはpt効率)が高いか」だけを考えればいいということになる(これは牌効率の話だけでなく、全ての打牌に言える)。

Aの牌姿の期待値を持ってきて、Bの牌姿の期待値について議論するような人を時たま見るが、その比較に意味は全くないし、そんな比較をするくらいならしないほうがいいよっぽどいい。特に押し引きの場面でそういう比較をしている人をよく見かける。「まさか、そんなことしないよw」と思うかもしれないが人間はそういう謎の比較をしてしまう生き物なのだ。

(もちろんある手牌Aでのミスのほうがある手牌Bでのミスに比べて成績影響度は遥かに高いということは認識しておいたほうがいい。

ちなみにCくらいになると今度は逆にどうでもよくなってくる。勝敗に直結しないようなあまりにもどうでもいい微差は人間レベルでは深く考えなくていい。人間レベルではそんな微差を考える前に減らすべきミスが山ほどある。)

全然配牌が入らないときもあるだろうが、悪い配牌の中でもきちんと打牌比較を行い最善を尽くすことを心がけよう。良い配牌の残像を追って打牌をしても意味はない。

⑭点数状況判断 重要度★★☆☆☆

点棒状況に応じて手組みは変わる。

どちらかいうと押し引きが変わるほうがはるかに大きいので牌効率的にはそこまで言及することは無いがリーチ判断と手組みがそこそこ変わる。

・局が進めば進むほど、勝っていれば勝っているほど加点の価値が低くなる。また攻める価値がちょっとずつ落ちていく。

・負けてれば負けてるほど加点に価値が出てくるので打点に寄せる選択が肯定されやすくなる。また局が進めば進むほど攻める価値がちょっとずつ高くなる(残り局が少なくなるとどんどん逆転のチャンスが減る&4位だと放銃しても順位が落ちるわけでもないので攻めるメリットが大きい場面が多い)。

・勝っているときはリーチを打ちたくなくなるので手役に寄せる価値と守備的に打つ価値が上がる→役牌の価値が上がる。ドラの価値が落ちる。

東場は点棒によって打ち方を変える必要はそれほどないが、南場は点棒によって手組みが結構変わることがあるので注意しよう。

平場なら發カンドラ1で親ならリーチも十分あるだろう。

ただし、南3局で勝ってるなら別でかなりダマ寄りとなっている。

三色同順確定で9sなら11600、6sなら5800の手。

もし負けてたらこのチャンス手ならリーチしたいところだが、勝っているこの状況では5800のアガリで十分ということだろうか。そこそこダマ寄り。

ただし勝ってても役無しは流石にリーチ。後手を引いた時の押し引きは深く考えたほうがいいが、先手をとれるときは点棒状況でそれほどリーチ判断は変わらない。

勝ってるときは役牌の価値が上がる。アガリから遠い手はまっすぐ行かなくていい。

今までピンフのみは鉄リーチと述べてきた。しかしダマにするときもある。

自分が40000点のトップ、親が30000点の2着目ならここはダマがいいだろう。もちろん1000点から3500点になるのは大きいがそこまで打点が必要な場面でなくさっさと流すメリットの方が大きい。

またこういう点棒状況なら対面や下家がリーチして来るならオリる選択肢も出てくる。リーチをかけたらオリる選択肢は当然とれなくなってしまう。

ただし東3局ならリーチをかけたい。このゲームにセーフティリードなど無い。もちろん点棒があればあるほど加点の価値は薄くなるが、東3局でメンピンならリーチだ。「アガリ率60%3500点」の手を「アガリ率70%1000点」にするのは東3局ではもったいないし、「この手でリーチを打たないほうがむしろリスクが大きい」ということは理解しておいてほしい。

南2局でもドラ1、ドラ2ならリーチでいいだろう。(ちなみにドラ3は鉄ダマ。)

点棒状況に応じてリーチを打つかどうかは難しい判断になることも多いが、「基本的に先制なら迷ったらリーチ」でいい。(ということは後手を引いた時はかなり変わるということだがこれは押し引き論の項で述べたいと思う。)

点棒が潤沢にあるなら1pをそのまま切ればいいが、負けてるこの状況では1pは切れない。

下家のホンイツが怖いが、ラス目の南4局でそんなことを言ってる場合ではない。牌効率通りでいい。

これが対面と自分の点棒が逆なら8sはちょっと怖い牌なので切らない手も十分ありえる。(点棒状況的に下家は満貫無いとおそらく仕掛けてこないため)

自分が10000点のラス目、5200の手を張ったがどうしたらいいだろうか?

3着目が20000点なら当然リーチである。ここで5200を上がっている場面ではない、リーチかけてツモ上がって裏乗せてハネ満にするくらいの勢いが欲しい。負けていたら打点に寄せる手組みやリーチ判断が必要になってくる。

ちなみにもし自分が対面の立場なら当然ダマである。親ならリーチ寄り、下家ならダマ寄りになるだろうか。

⑮どうでもいい豆知識 重要度★☆☆☆☆

ここからは牌効率に関するどうでもいい豆知識を書きたいと思う。

コラム10 牌効率の必要性、不必要性

麻雀の成績影響度が高いものは何だろうか?

「超高」めくりあい運>配牌運>展開運

「高」初歩的な押し引き>初歩的な牌効率>初歩的なベタオリ>初歩的な点数状況把握能力

「中」手組みの構想力=待ち取り=難しい押し引き=他家と自分とのスピード感覚>リーチ判断=難しいベタオリ=仕掛けてテンパイ取るかどうか=難しい点数状況把握能力

「低」メンタル維持=相手の手牌読み=山読み=打点読み=1シャンテン時の牌効率=食い仕掛けのタイミング

>シャンテン数の遠い牌効率=他家の利用

自分が思う成績影響度の高い項目を順に並べたが、「どこまで行っても麻雀は運ゲーである」、ということを言いたい・・・わけではない。

(麻雀が運ゲーなのは純然たる事実であるが、長期的にはやはり収束して弱い人は負け、強い人が勝つ。その収束が長すぎるため数十局の成績などはじゃんけんでしかないことは強い人なら皆知ってるだろうが、まあその話はここでは置いとこう。)

一番言いたいことは「実力介入要素の重要度の高いものから順に磨いていくべきであり、重要度が高いものは結局押し引きなので押し引きの精度を高めるべき。牌効率は初歩的なものさえ出来れば十分」ということだ。なぜそう思うかというと、本で出てくるような難しい牌効率はあまり出てこないからだ。難しい牌効率をやるのが無駄とは言わないが成績影響度の高い項目を勉強したほうがはるかに効率がいい。

さらにいうと押し引きで±500点変わるような打牌は平気で出てくるし判断が難しいことも多々あるが、牌効率で±500点変わるような牌姿は中々出てこないしそもそもそれをミスすることも難しい(めくりあいの勝ち負けで±5000点くらい平気でするけどね・・・w)。普通に打てばそこまで大きなミス無く打てるのが牌効率なのだ。

もちろん牌効率を完璧に打つことは相当難易度が高く、極めようとするのは至難の業だがそれはもはや趣味の領域で好きな人がやればいい。押し引きをがんばって勉強したほうがよっぽど役に立つ。

ということで⑮の項目はそんなに重要じゃないです。頑張って書いていますが読んでも多分そこまで役に立ちませんのでご注意ください。

⑮-1 微差を気にするな! 重要度★★★☆☆

よく序盤のオタ風の切り順や白發中の切り順の議論を見る。

はっきり言うが人間レベルではそんなことはどうでもいい。そんなことを気にするほど麻雀のレベルが高い人は今の人類には恐らくいないし、今後も人類では到達できない領域の話だろう。

そんなことよりももっと重要視することがあるはずだ。

テストで「配点10点の問題」と「配点100点の問題」と「配点1000点の問題」が出たらどれを一生懸命解こうとするだろうか?

当然「配点1000点の問題」を全力で解こうとするだろう。「配点100点の問題」は多少くらいは解こうとしてもいいが、「配点10点の問題」はそもそも捨てるべきなのだ。人間のリソースというのは限られているので、人間レベルでは取り組むべきですらないと思う。

「上の牌姿で何を切っても変わらない」とは思わない。優劣差があるのは事実だろうし、おそらく正着もあるだろう。

しかし「上の牌姿から切る牌」で麻雀の成績が大きく変わることは決してない。「配点1000点の問題をどれだけミス無く正解を選べるか?」が結局人間レベルでは勝敗を分けるのだ。

人間レベルでは微差は気にするな。

ということでこの⑮は基本的にそれほど有用でないです・・・。

⑮-2 アガリ率データ 重要度★★★☆☆

「統計学のマージャン戦術(みーにん著)」より。

「立直が1.5ハン役」であることを考えると、この程度のアガリ率低下で大幅な打点上昇を得られるのは超お得ということになる。

詳しいデータを知りたい方は「nishiさん」「みーにんさん」「とつげき東北さん」あたりの本やブログを読むといいと思います。

⑮-3 クズ手にご注意! 重要度★★☆☆☆

上の牌図、上がれそうだろうか?

もちろん場況次第だろうがアガリはかなり厳しそうだ。

「明確に速い人がいる」or「2段目に入った」かつ「自分の手が悪いとき」は、自分の手の都合は優先しなくていいし牌効率はどうでもよくなってくる。もう攻撃力がほぼ無いのだから、徐々に放銃回避にシフトしないといけない。周りの攻撃に備えていったほうがよほど現実的だ。(ちなみにこういう守備的な打牌にシフトすることを「手牌を見切る」と言ったりする。)

上の牌図も牌効率通りに打たなくていい。まあ一枚目と二枚目はリーチがかかっても逃げられそうなのである程度攻撃に振ってもいいが、三枚目と四枚目は相手との速度計算と自分の手牌の守備力をよく考えたほうがいいだろう。特に四枚目は相当ヤバイ状況だと理解すること、安牌を引いたら面子を崩して守備を意識したほうがいいだろう。

⑮-4 ドラ回りは価値上昇、勝ってるときは要らない 重要度★★☆☆☆

2mと2pの比較。一般にドラ回りは少し牌の価値が上がる。

ドラが1mなので2mのほうが価値が高い。2pを切る。

南4局のアガリトップならどうか?

点棒状況的に自分には全くドラは必要ないが、他家は打点が欲しい可能性が高く、他家にとってドラ回りの価値が上がっている。

つまり「2p周りの待ち>2m周りの待ち」になりやすいので2mを切る。

⑮-5 受けになっていない受け 重要度★★☆☆☆

この牌姿、何を切るべきだろうか?

まあ微差なのでどちらでもいいと言えばどちらでもいいのだが強いて言うならば1mだ。

この牌姿、現状で5ブロックある。ここから123mを引いても愚形含みの6ブロックになるだけで、大して嬉しくない。つまり「1m周りのツモ」がほぼほぼ有効牌になっていないのだ。対して發はツモって来れば35sより明確に強いブロックが出来るし、単独の發のほうが1mより守備力が高い。つまりこの手では明確に發のほうが価値が高いと言える。

このように「受けになっていない受け」というのは結構な頻度で発生する。縦引いても、周りをツモっても利用価値が無いならさっさと切ろう。序順はそれほど気にする必要は無いが、中盤以降は安全度が高い牌を引いてきたらさっさと入れ替えたほうがいい。

↓ 以下どうでもいい話 ↓

ここから先は全部重要度☆☆☆☆☆でかなりどうでもいいので重要度は消します。暇な人だけ読んでください。

⑮-6 6ブロック打法

上の牌図は6ブロックである。ということで定石的には89sを切る牌姿であるが、ここで8mを切るという手段がある。

ここから8mや西をツモってもそれほど嬉しくないので、一気通貫の7sのツモを受けつつ場況次第で面子を選択しようという打ち方だ。

こういう6ブロックに構える打法を「6ブロック打法」という。

6ブロックのメリットは、

・後からターツ選択できるので、場に強いターツを残せる

・役を狙いやすい

デメリットは

・牌効率に逆らった打ち方なので遅い

・自分の手牌がパンパンになりやすいので安全牌は残しにくい

ただ基本的には滅多に出てこない上に、6ブロックにすることで劇的に得できる牌姿なんてほとんど見たことが無いので、正直なところ忘れてもいいです。

⑮-7 迷彩

迷彩とは捨て牌によって自分の待ちを分かりくくする技術のことを言う。

例えば下の2つの牌姿を見てほしい。

上の牌姿だと「赤5m切りリーチ」、下の牌姿だと「5p先切り」が迷彩である。

赤が一枚入っているルールだと赤5mを切った時点で、5mを持っていないと読むのが普通である。よってその読みの裏をかいて、「自分は5mを持っていないですよ~」と皆に周知させて36mを釣り出しやすくしようというのがこの迷彩の意図である。

また、染め手では普通の場合、染め色の牌は他の色を全て切った後に出てくる。よってその読みの裏を書いて、「自分は染め手ではないですよ~」と皆に勘違いさせて、染め色のピンズへの警戒を薄めるのがこの5p切りの意図である。(こういう打ち方を「匂いを消す」と言ったりもする)

ちなみに一般的に、「迷彩は損」と言われることが多い。理由はいくつかある。

・単純に打点が落ちるデメリットが大きい

・単純に速度が落ちるデメリットが大きい

・手が入っている人は大抵の場合関係なく攻めてくる

・手が入っていない人はオリることも多いが、どうせ手が入っていないのだから攻めてこようがオリようがどっちにしろ大して変わらない

・よって、手が微妙な人相手にしかこういった迷彩はあまり効果が無く、自分の手を曲げるほどのメリットが無い

ということで、上の牌図も下の牌図もこの場合は迷彩はしないほうがいい。

上は「黒5m切りリーチ」でいいし、下も「3s切り」でいい。

上の2つの場合はどうだろうか?

「上はドラ3」、「下はもうブロックが決まったホンイツ」である。

上はドラ3でもドラ4でも打点がほぼ変わらないので、これなら赤5pを切って36p釣り出しは十分アリだ。

下は3m引きは多少痛いが、萬子の色が消せるなら十分お釣りが返ってくるだろう。

こういった場面では十分迷彩もアリになる。

まあ、実戦的にはそこまで活用頻度は高くないので忘れていいです。

⑮-8 ブラフ

上の牌姿で4mを切ってテンパイに見せかけたり、下の牌図で3pチーして南トイツを演出するのを「ブラフ」という。

「他家を降ろしたり、回させるメリット」>「アガリから遠い手でアガリに向かうメリット」と判断したときにとる手段である。

上は11巡目で2シャンテンでかなり遅い。よって4mを切って「ホンイツテンパイしましたよ~」と見せかけることで相手を降ろそうというのが4mの意図である。

下はここからまっすぐ上がりに行ってもかなり厳しい。ということで「南トイツがありますよ~、皆切りづらいでしょ~?」と見せかけることで相手の打牌を制限させようというのが意図である。

デメリットは迷彩とほぼ同じ。ということで、ほとんど使わないので忘れていいです。

⑮-9 3ヘッド最弱理論(?)

トイツが3つあると一般的に受け入れが2枚減る。(下の受け入れ枚数で確認しておいてほしい)

これを「3ヘッド最弱理論」という。よって、この場合の正着は3pである。

ただ個人的にはこの理論はかなりどうでもいいと思っている。というか、実戦的には嘘のほうが多いと思う。

・「受け入れ2枚増のメリット」 < 「トイツが3つある事による受けの強さ+最終形の強さ(シャンポン>カンチャンより)+チートイが見れる」

だと思う。

以上のことからこの理論はマジで忘れていい。場況のほうがよほど重要だし・・・。

⑮-10 先切り

どちらの牌姿も北が共通安牌としよう。

上の牌姿の6mを切ったり、下の牌姿の5sを切ることを「先切り」という。

6mも5sも利用価値は十分あるのだが、相手からの攻撃を見越して先に危ない牌を切る手法だ。

例えば親からリーチが来たとしよう。

下「いやー、親リーきついっす・・・」

下「うーん、5sと4p両方勝負かあ・・・」

どうだろうか?かなり印象が違うと思う。

もちろん6mツモや5sツモでテンパイやシャンテンが進むことを逃すこともあるが、それよりも先に危険牌を「逃がす」ことにメリットがあると判断したときに使われる手法である。ちなみに先切りすることで外側の牌を釣り出ししやすくする効果も一応はある。

ちなみにあんまり頻繁に出る手法じゃないことには注意すること。

・「自分の手がそこそこ早い」

・「相手の先制されるか自分が先制できるか微妙な感じ」

・「フォロー牌が結構な危険牌でツモってもそこまで嬉しくない」

こういった条件が重ならないとあまり使われない印象。ということで忘れていいです。(ぶくぶくに構えて、先制取れればリーチ、後手になったらオリる、これがシンプルかつ分かりやすいので一番オススメ。つーか先切りしてもしなくてもこのゲーム大差ないっす、マジで)

⑮-11 三味線の使い方

実戦譜から。

対面からリーチが入って、上家が現物の3mを合わせてきた場面。チーは鉄板だが、ここではラグをある程度かけて迷ったように見せかけたほうがいい。高速チーして西をノータイムで切ると少し警戒させてしまう可能性があるためだ。まあそれでも6pは出てくる可能性が高いが、ここで迷うフリをすることはメリットしかないので是非やったほうがいいだろう。

時間をうまく使ってテンパイを演出したり、ノーテンを演出できることも多少は出来るときがあるので有効活用できるならしたいところではある。ノータイムツモ切りはそこそこ損な場面もあるので気をつけたほうがいいかもしれない。

まあこれも例のごとく実戦ではほぼ出てきませんので忘れていいです。

⑮-12 ラグ読み

ラグった牌で他家のトイツを読んだりすることを「ラグ読み」という。

例えば自分が鳴き無しで、上家の2mがラグってしまったとしよう。この時点で2mは少なくとも3枚は飛んでいることが分かる(ちなみに偽ラグか本ラグか分からないときは2枚飛び換算で計算したらいい)。

ということでこの手牌からは13mを切ることになる。

鳴きラグはそこそこ使える。

・鳴き無しボタンを押している他家がいるなら、その人は「鳴きたい牌が無い」or「テンパイ」のどちらか。

・対面や下家の捨て牌でラグが掛かった場合は、チーの場合は必ずその周りを持っていると分かるし、ポン出来る牌が出た場合は、その牌が少なくとも3枚は飛んでいる計算になる。

・特に鳴き無しを押しているときの上家の牌のラグは情報量が多い。

・ワンチャンスをノーチャンスに出来たりする。

みたいな使い方が出来る。

例によって覚えてもあまり役には立たないので忘れていいです。

⑮-13 ツモ切りリーチの意味(モギリー)

他家のツモ切りリーチ(通称モギリー)の意味はなんだろうか?

・リーチが得な場況に変わったからモギリーした

・リーチよりダマのほうが得だったと思っていたが、リーチのほうが得だと思いなおしモギリーした

・ダマで良形変化を待っていたが、巡目的にもう待てなくなってモギリーした

いろんな理由があるので一概に意味を決めつけるのは良くないが、一つ言えることがある。それは「大抵の場合、愚形リーチ」ということだ。

理由は単純で良形ならダマにすることはかなり少なく普通に即リーを掛けるからだ。

ということでモギリーは愚形率がかなり上がることは注意しよう。

⑮-14 変化はいつまで待てる?

例えば上の牌図で北が共通安牌だとしよう。

3sを切るべきだろうか?北を切るべきだろうか?

相当微妙な話だと思うが、個人的には3sを切ったほうがいいような気はする。

3sが2sになった。今度はどうだろうか?

今度は2s推奨である。3sの変化を見るよりも北の安牌のほうが価値が高そうだ。

手牌が変わって2シャンテンになった。

今度はどうだろうか?

「手が間に合わないから7pを切って備える」というのも一つの考え方だ。

また「手が間に合わないから先制攻撃されたら粘る価値が無く、すぐベタオリするので敢えてぶくぶくに構える」というのも一つの考え方だと思う。

結局変化をどれだけ待てるかは、

「巡目、手牌の高さ、点棒状況、他家の早さ、自分の手の早さ、自分の守備力…etc」

が絡んできて一概にどうとは言えないのが本当のところだと思う。

ただ、一つ覚えておいてほしいのが、このゲームは変化を見る時間はそれほど残されていないということ。

「ターツが出来る嬉しさ」が10とすると、

「打点が上がる嬉しさ」は3~7、

「良形が出来る嬉しさ」は3~5くらいだろうか。

ブロックが足りたなら変化はそれほど見れるゲームでは無いと理解しておこう。

二段目に入ってからはアガリばかり見ずに、他家の攻撃がすぐに入ると想定して動いたほうがいいと思う。4人でアガリに行くゲームなのだから、二段目になったら大抵の場面で誰かが攻撃してくる。

⑮-15 染め手に行くときの注意点

この手は是非染めたい手なので7mから切る人をよく見る。

確かにこの手はほぼ染めるので7mなど不要なのだが、それでも1mから切ったほうがいいと思う。

「7m→2p→1m」と切った場合と「1m→2p→7m」と切った場合の他家への印象がかなり違うからだ。

巡目が進めば染め手とバレるのが大半なので意味が無いことも多いが、染め手とバレなかったり、普通の面子手と勘違いしてくれるような捨て牌になることも時たまあるので端っこから切って目立たないほうが得なことが多いと思う。

序盤で危険度を考える人もいるが、そんなに序盤にリーチは飛んでこないし、この手でリーチを受けた瞬間にどうせほぼオリ進行になるので、危険度はほぼ気にしなくていい。

⑮-16 ペンチャン落とし、内側から?外側から?

ペンチャン落としはどっちから切ったほうがいいだろうか?

結論から言うとほぼ1から切っていい。

2pの縦引きを見たいので1p。

3pを引いてきたらフリテン両面として使いたいので1p。

(場況次第だが)1pのほうが安全なので2pから切る。

「1→2」という切り順だと周りに与える情報は少ないが「2→1」という切り順だと相手に与える情報が多いデメリットも多少ある。ペンチャンは大抵の場合で外から切ると覚えておいていい。

⑮-17 九種九牌は流す?十種九牌は?

期待値的には九種九牌は流すほうが得、十種十牌は国士に向かう方が得、らしい。ということで平場なら九種は流す、十種はやる。

⑮-18 チートイの字牌待ちvsドラ待ち

期待値的にはドラ待ちより字牌待ちのほう得らしい。ということで平場なら字牌待ちに取る。ドラ待ちに取るのは打点が欲しい場面で。

⑮-19 鳴きの細かいテクニック

⑮-20 ウイング形

左の萬子のような形を「ウイング形」と呼ぶ。

この場合は6p切りが良い。

左の萬子のような形も「ウイング形」と呼ぶ。

3mか7mを切るのが良い。

実戦で出ないのでマジでどうでもいいです。

⑮-21 「5689」vs「孤立3~7」、「35689の3」vs「35689の89」

「5689」vs「孤立3~7」は「孤立3~7」残しがおすすめ。

「35689の3」vs「35689の89」は「35689の3」切りがおすすめ。

⑮-22 「孤立3・7」vs「孤立4~6」

「孤立3・7」vs「孤立4~6」はどっちが強いだろうか?

個人的にはタンヤオが付く牌姿なら「孤立4~6」残し、タンヤオが付かない牌姿なら「孤立3・7」残しである。

⑮-23 「3468」vs「68」

「3468」vs「68」は「3468」側の68を切る。

5を引いた時に良形化しないからだ。

それだけ。こんなことより場況のほうがよほど大切です、どうでもいいので忘れましょう。

⑮-24 「手役狙いの二度受け」vs「単独愚形」

「手役狙いの二度受け」vs「単独愚形」は単独愚形を切ったほうがいい時が多い。

手役狙いのほうが打点が高い上に鳴けるからだ。

ということで89p切り。

⑮-25 そのリャンカンの渡り、本当に必要?

「15」の形はいいと言われるが、それはリャンカンが必要なときだけだ。

この牌姿の場合はむしろ3mの受けが被っていることを確認しておいてほしい。

個人的には「15」も「単独1」も正直大差ない牌姿なことが多いと思う。

⑮-26 暗刻有りヘッドレスの特殊型

通常の「暗刻有りヘッドレス」であれば5pを切れば問題無いが暗刻にくっついている牌がある場合、ここで34mや78mを切る手もある。

期待値的にはそこまで大差ないようなので場況で選ぶといいだろう。

⑮-27 打点と広さのバランス

受けの広さを考えると6mを切るのが一番広いが、6mを切って1pをツモっても嬉しくない。

そこで4pを切るという手がある、打点を見た一手でここでは4pがやや優位だろう。

こういった受けを狭めてでも打点を追うほうが期待値が高い牌図はそこそこ出るので注意しよう。ちなみにこの牌図だとドラ1以上あれば6mが優位になるようだ。

⑮-28 符ハネを考えるべき牌姿

符ハネを考えると5s切りリーチが優位だろう。

ちなみにこれも実戦であまり出てきません。

⑮-29 空切り(カラギリ)

手牌と同じ牌をツモったときに手牌のほうを切ることを「空切り(カラギリ)」という。

デメリット

・手の情報を晒す

メリット

・その牌の周りを警戒させることが出来る

・前の巡までの捨て牌が安全牌で無くなる

・(特定シチュエーションで)オリたように見せることが出来る

・(特定シチュエーションで)スライドに見せることが出来る

基本的にデメリットの方が多いです。

メリットが大きいと判断したとき以外はツモ切りしておいたほうが無難です。

その他の細かい牌効率はAIや何切るシミュに聞くのがいいと思います。

ちなみに難しい牌効率についてはやりません。実戦であまり出ないし、汎用性が無いので成績にそこまで影響しないと思っているためです。(難しい牌効率よく分からないし・・・)

ここまでが「発展」です。

ある程度の範囲は網羅していると思いますので、ここまでやれば牌効率は十分でしょう。

次からは実戦編に移ります。お暇な人は読んでいただけると筆者が喜びます。