グリコーゲン -消費と回復のダイナミズム-

有酸素運動、無酸素運動どちらにとっても大切なグリコーゲン。

今回はトレーニングやレース中どのようにグリコーゲンが消費され、その後どのように回復するのかをまとめてみました。

今回の記事を読んでもらうことで、

トレーニング強度別にどれくらい筋グリコーゲンを消費するのか

回復のための糖質摂取の目安

カーボローディングは誰にとって必要なのか

このような点についての理解が深まるよう展開していきます。

是非、読み進めてみてくださいね。

グリコーゲンとは

グリコーゲンとはエネルギーを生み出すために使われるものだということは聞いたことがあると思います。

他にもグルコース(=ぶどう糖)や果糖など色んな糖質にまつわる名前が出てきて、混乱することがあると思います。

今回の記事ではグリコーゲンに注目して話を展開していきたいので、糖質の分類については深追いしません。

分かっておいて欲しいことはグリコーゲンとグルコースの関係で、グリコーゲンはたくさんのグルコースが連なったものになります。(下図)

私は大学時代、グリコーゲンという名前がグリコー"源"(ゲン)的な響きがあり、グルコースよりも小さいイメージが拭えずにテストで減点されたことがありました。

が実際は逆で、グリコーゲンはグルコース(ぶどう糖)が連なっているものになります。

グリコーゲンはマルチプレーヤー

筋肉は無酸素代謝、有酸素代謝によってエネルギーを生み出すことができますが、グリコーゲンはこのどちらにも利用されます。

無酸素代謝(解糖系)では、グリコーゲンからグルコースをチョキっと切り取り、ATP(エネルギー)が3つと乳酸が2つ作られます。(参考1)

この過程に酸素は必要ありません。(下図)

一方有酸素代謝ではグルコースをミトコンドリアまで運ぶ必要がありますが、グルコースは血液中のものか、もしくは筋内にあるグリコーゲンからまかなわれます。(下図)

このようにグリコーゲンは無酸素代謝、有酸素代謝どちらにも使用されるため、安静時には筋内のグリコーゲンを増やして続くトレーニングに備えます。

筋グリコーゲンの貯蓄量

今回の記事では筋グリコーゲンの収支をイメージしてもらいたいので、筋グリコーゲンの量を数字で表していきます。

単位としては"mmol/kg wet"(ミリモル/筋湿重量)というもので統一するようにしました。

単位を毎回書くと長くなってしまうので、mmolだけ書くようにしますね。

論文によって様々な基準値が用いられていましたので、統一した単位にするため概算して単位を変換しているところがありますので、予めお伝えしておきます。

筋グリコーゲンの貯蔵量は通常80-150mmolで、糖質をたくさん摂るような食事(カーボローディング)によっては200mmolに達することもあり、逆に糖質制限を行っていると40-80mmolほどになります。(参考3)

また、筋グリコーゲン量の低下がパフォーマンスに悪影響を及ぼす境界線は人によってばらつきがあるようですが、70mmolでパフォーマンスの低下が見られ始め、疲労困憊時には筋グリコーゲン量が25mmol以下になってしまうようです(疲労困憊時)。

筋グリコーゲンの消費量

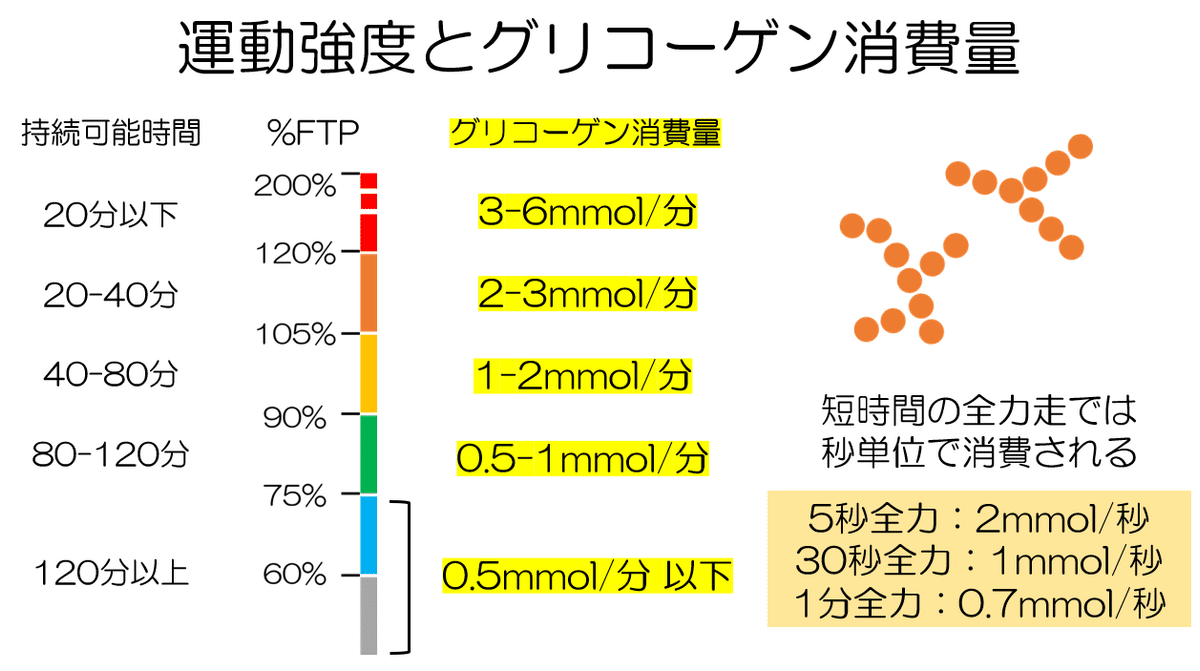

様々な論文の情報を整理してみると、FTP基準で強度を表した場合に筋グリコーゲンの消費量はおおよそ以下の図のようになります。

運動強度が上がるにつれて、単位時間あたりに消費されるグリコーゲンの量は増えていきます。

100%FTP強度がだいたい乳酸閾値にあたりますが、この強度以降は無酸素代謝(解糖系)によるエネルギー供給が優勢になるので、グリコーゲンの消費は急激に上昇していきます。

そして1分以内の全力走では秒単位でどんどんグリコーゲンが削られていきます。

筋グリコーゲンの回復量

運動後の筋グリコーゲンの回復過程は2段階に分かれます。(参考3)

第1段階:運動後60分以内に12-30mmol

第2段階:その後2-3mol/h(但し糖質摂取により8-12mmol/h)

運動後に急激に回復し、その後なだらかに回復が続きます。

また第2段階の回復は運動直後から積極的に糖質を摂取することで促進され、筋グリコーゲンの回復量の増加が運動後6時間ほど続くようです。

論文で推奨されている糖質摂取量目安の表現が少しややこしい(摂取のタイミングと都度摂取すべき糖質の量が標準化されているため。レビュー論文においては仕方のないことです)ので、私個人的な解釈も含みながら目安をご提示すると、

運動後30分以内に体重1kgあたり0.5-1.0gの糖質を摂取

その後6時間内にこまめに糖質を摂取(体重1kgあたり1.0gの糖質を数回)

といった具体に糖質を摂取できていれば、第2段階の始めの6時間ほどの筋グリコーゲン回復量が増加するようです。

また、

糖質を目安以上に多く摂ったからといって、それ以上筋グリコーゲンの回復は早まらない

目安より糖質の摂取量が少なくても、15-20gのたんぱく質を同時に摂取することで筋グリコーゲンの回復は早まる

摂取する糖質はグリセミック指数が高い(消化が早い)ものが望ましい

といったことも言及されていました。(参考8)

ちなみにおにぎり1個でだいたい糖質が40gほどですので、体重1kgあたり1.0gの糖質ということは、決して少ない量ではありません。

またトレーニングをした日に摂るとよい糖質量の目安として以下のような基準が提案されていました。(下図)

ただ、多くの研究では通常の糖質摂取を体重1kgあたり5g/日で設定し、高糖質食として10g/日を設定して行われているものが多くありました。

それらの結果を見る限りでは、個人的にはどのようなトレーニング強度であっても糖質を体重あたり5-7g/日 摂取できていればパフォーマンスには支障なくトレーニングを継続できるのかなと思いました。(一般の方の場合)

その点については以下でご紹介していきますね。

カーボローディングは必要なのか?

グリコーゲンや糖質摂取で話題となる一つにカーボローディングがあります。

カーボローディングは、端的には食事と運動をコントロールしてグリコーゲンの貯蓄量を増やすことを指す場合が多いです。

グリコーゲン量を増やすことで、来るべきレースやイベントで良いパフォーマンスを出すことがカーボローディングの目的になりますが、

カーボローディングに関するレビュー論文(多くの論文の結果をまとめたもの)では、90分以内のレースやイベントにおいてパフォーマンスの向上は見込めないことが述べられています。(参考7)

その理由としては筋グリコーゲンの量が増えたからといって、単位時間あたりに使える量が増えるわけではないことが挙げられます。

その代表的な研究として、VO2maxが64前後(かなり高いです)のサイクリストを対象にカーボローディングを行うor行わないの2条件で1時間のタイムトライアルのパフォーマンスが変わるのかを検証したものがあります。

通常条件では糖質を体重あたり6g/日、カーボローディング条件では9g/日の食事を3日間行った後にそれぞれタイムトライアルが行われました。

その結果、スタート前の筋グリコーゲンの量はカーボローディング条件で増えていたものの、タイムトライアルでカバーできた距離に条件間で違いはありませんでした。

そして、消費した筋グリコーゲンの量は同じでした。(下図)

カーボローディングが90分以内のレースにおいて効果が見込めないもう一つの理由は、筋グリコーゲン量が25mmol以下のような枯渇した状況までには達しないからということも挙げられます。

一方で90分以上継続されるようなレース(たとえばフルマラソン)では、筋グリコーゲンの残量低下によってパフォーマンスが制限されるため、グリコーゲンローディングは有効であると述べられていました。(参考7)

フルマラソンで聞く「30kmの壁」もこのことと関係しているようです。

ということで、カーボローディングは必要か?ということはレースが90分以上かどうかが一つの目安となりそうです。

カーボローディングの方法

レースやイベントが90分以上かどうかに関わらず、きっと試してみたい方もいらっしゃると思いますので、カーボローディングの方法もご紹介しておきます。

カーボローディングの方法は以前のものとは様変わりしており、近年の研究では

3日前から高糖質食(体重1kgあたり10g/日)+運動強度を落とす(=テーパリング)

が提案されていて、またある研究では

1日の高糖質食(体重1kgあたり10g/日)とレスト

でも十分効果があるとされています。(参考10)

以前は1週間前に低糖質食+高強度のトレーニングによってまず筋グリコーゲン量を落として、その後筋グリコーゲンの超回復を起こすという方法が提案されていましたが、そのようなストレスを与えなくても筋グリコーゲンの量は増やせることが分かってきました。

人によって効果は様々ですので、興味のある方は普段のトレーニングで一度試してみるのも良いかなと思いますので、参考にしてみてください。

連日トレーニングのグリコーゲン収支

最後に連日のトレーニングで筋グリコーゲンがどのように変動しているのかをイメージできる論文をご紹介します。

ハードなトレーニングを連日行って筋グリコーゲンの変動をみた研究で、

始めは150mmolあった筋グリコーゲンの量がトレーニングによって減少し、その後の食事と休息によって回復するというサイクルが伺えます。(下図)

しかし連日のトレーニングによって徐々に減っていき、3日目にはパフォーマンスへ悪影響が見られる目安の70mmolを下回っています。

グリコーゲン収支が間に合っていなくてもすぐにパフォーマンスに支障をきたすことはなさそうですが、連日ハードなトレーニングが続く場合にはグリコーゲンの収支を気にする必要がありそうですね。

そしてこの研究の4日目(レスト日)にはグリコーゲン量が回復していることも伺えますので、やはりリカバリー日を計画的に設けることも大切になってきます。

1日おきにトレーニングするといった場合には筋グリコーゲン収支をそこまで気にする必要はないですが、

3日以上連続でハードなライドやトレーニングが予定されている場合は、糖質を積極的に摂取してリカバリーの意識を持つことで実りある経験を積めることと思います。

おわりに

多くの文献や教科書では比較的短時間の運動(筋トレや400m走など)での筋グリコーゲン消費にスポットが当たることが多いので、今回の記事ではサイクリストやランナー目線でより長めの運動を行う場合にスポットを当ててみました。

連日のトレーニングやライドで何だか疲労が溜まっているなと感じたとき、筋グリコーゲン収支はどうかなとイメージしてもらえればと思います。

先日のリカバリーについての記事も、併せて読んでみてください。

また、今回のような栄養に関する内容については参照する論文によって随分と見解が異なってきます。

今回の記事はなるべく偏らないように情報収集をしたものではありますが、あくまで一つの見解であることをご理解いただければと思います。

今回も最後までお読みくださりありがとうございました。

皆さんの日々のライドがより豊かになりますように。

<記事を気に入ってくれた皆様へ>

もし記事を気に入っていただけ、支援をしてもらえる方がいらっしゃいましたら、ページ下にスクロールをしてもらうと「気に入ったらサポート」というものがあります。そちらからご支援いただけると大変光栄です。

参考文献

Hargreaves, M., & Spriet, L. L. (2020). Skeletal muscle energy metabolism during exercise. In Nature Metabolism, 2(9), 817–828. https://doi.org/10.1038/s42255-020-0251-4

Gollnick, P. D., Piehl, K., & Saltin, B. (1974). Selective grycogen depletion pattern in huma musscle fibers after exercise of varing intensity and at varying pedaring rates. In J. Phygiol.

Murray, B., & Rosenbloom, C. (2018). Fundamentals of glycogen metabolism for coaches and athletes. Nutrition Reviews, 76(4), 243–259. https://doi.org/10.1093/NUTRIT/NUY001

Burke, L. M., Hawley, J. A., Wong, S. H. S., & Jeukendrup, A. E. (2011). Carbohydrates for training and competition. Journal of Sports Sciences, 29(SUPPL. 1). https://doi.org/10.1080/02640414.2011.585473

Vigh-Larsen, J. F., Ørtenblad, N., Spriet, L. L., Overgaard, K., & Mohr, M. (2021). Muscle Glycogen Metabolism and High-Intensity Exercise Performance: A Narrative Review. Sports Medicine, 51(9), 1855–1874. Springer Science and Business Media Deutschland GmbH. https://doi.org/10.1007/s40279-021-01475-0

herman, M. Doyle, A. Lamb, R. (1993). Dietary carbohydrate, muscle glycogen,and exercise performance during 7 d of training. Am J Clin Nutr, 57, 27–31.

Hawley, J. A., Schabort, E. ], Noakes, T. D., & Dennis, S. C. (1997). Carbohydrate-Loading and Exercise Performance An Update. Sports Med, 24(2).

Betts, J. A., & Williams, C. (2010). Short-Term Recovery from Prolonged Exercise Exploring the Potential for Protein Ingestion to Accentuate the Benefits of Carbohydrate Supplements. Sports Medicine, 40(1), 941–959. www.pubmed.gov

Hawley, J. A., Palmer, G. S., & Noakes, T. D. (1997). Effects of 3 days of carbohydrate supplementation on muscle glycogen content and utilisation during a 1-h cycling performance. Eur J Appl Physiol, 75, 407–412.

Burke, L. M., van Loon, L. J. C., & Hawley, J. A. (2017). Postexercise muscle glycogen resynthesis in humans. J Appl Physiol, 122, 1055–1067. https://doi.org/10.1152/japplphysiol.00860.2016.-Since

VØILLESTAD,K.(1992). Glycogen breakdown in different human muscle fibre types during exhaustive exercise of short duration. Acta Physiologica Scandinavica, 144(2), 135–141.