身の回りのユニバーサルデザイン〜お金編〜

以前「身の回りのユニバーサルデザイン〜ボードゲーム編〜」で身の回りのユニバーサルデザインについてご紹介させていただきました。

記事の反響が大きかったので、今回はユニバーサルデザイン〜お金編〜として日本と世界のお金に施されたユニバーサルデザインについてまとめていきたいと思います!

ユニバーサルデザインとは、年齢、性別、文化の違い、障害の有無によらず、誰にとってもわかりやすく、使いやすい設計のことを指します。

普段何気なく使用しているお金もユニバーサルデザインが考えられていることを知っていますか?

いろんな人が利用する世界中のお金は、「誰にとってもわかりやすい・使いやすい」様々な工夫が施されています。

今回は5つの特徴をご紹介します。

①凹凸(触ってわかる)

ロービジョンの方でも紙幣を識別できるよう、触ってわかる工夫が世界の紙幣に施されています。

中でも日本は識別マークを印刷しています。

旧紙幣は識別マークは全て表面の右下と左下にあり、よく触って確かめないと分からないようになっていました。

新紙幣は識別マークがある位置を紙幣ごとに変えることで、判別がし易くなっています!

確かに紙幣ごとに変えたほうが圧倒的に分かり易くとてもいい改善だと感じました。

②数字を大きく(見やすい)

新紙幣と旧紙幣を比べると数字が大きくなったのが分かりますね。

視力の低い方、外国人にとって数字が大きくはっきり見やすいというのは旧紙幣よりも、よりお金の区別がし易くなったのではないでしょうか。

③色を分ける(見分けがつきやすい)

韓国紙幣やヨーロッパで利用されるユーロ紙幣は、赤・黄・緑・青といった色とりどりの色彩のため、外国人や子どもにとって見分けがつきやすく、また意思疎通も簡単に測れる工夫がされているなと思いました。

逆にアメリカ紙幣や日本紙幣は若干の違いはありますが、全体を通して似たような色になっており、紙幣の色彩は二極化しているなと感じました。

面白いですね。

④素材(より触った時の違い)

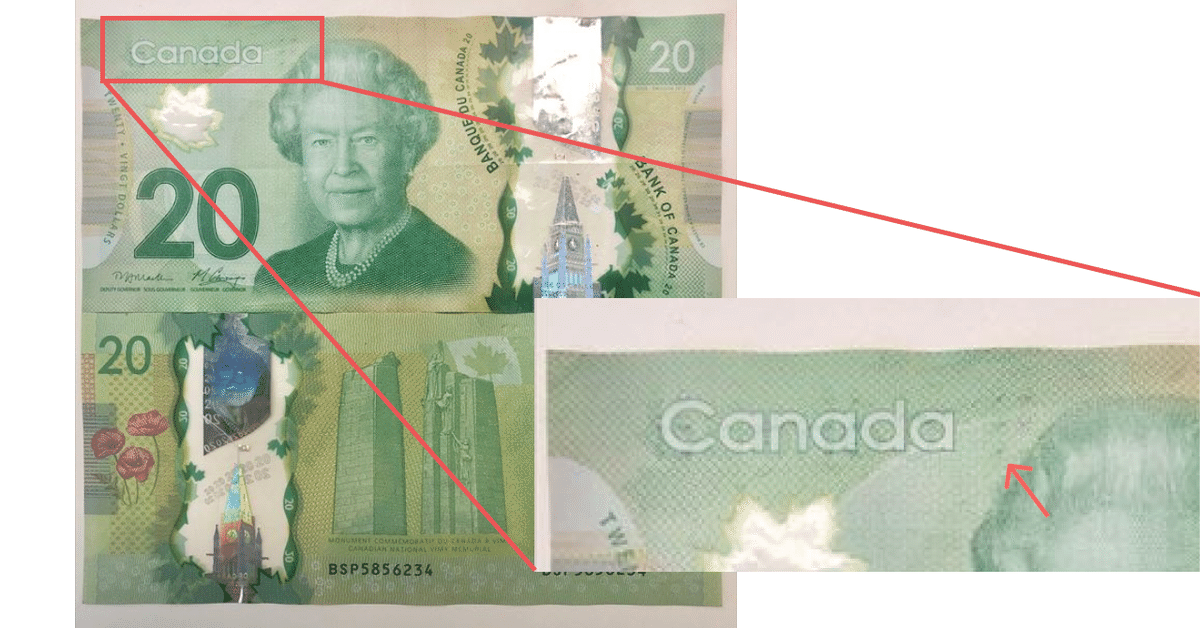

カナダドルはポリマーという素材が紙幣に利用されています。

ポリマーとは、多数の繰り返し単位からなる高分子化合物のことを指します。2つ以上のモノマー(ポリマー・プラスチックを構成する最小の単位)が重合反応してできる化合物であり、多数のモノマーが数多く連なって形成された高分子です。

む、難しい、、

おそらくプラスチックの親戚くらいと理解しました。それくらいで大丈夫です。

ポリマー素材を使用することで、紙幣の左上に点字が付けられており、ロービジョンの方でも区別できるようになっています。

また耐久性に優れ、水を弾いたり破れにくいところもポリマー素材のいいところですね。

⑤コインの大きさ・形・重さ(触ってわかる)

日本の硬貨は500円から1円の6種類があります。

それぞれ以下のような特徴があり、実際に目を瞑りながら触っても正しく判断することができました!

500円 断トツで大きいのですぐ分かる

100円 穴がなく、側面がギザギザな方が100円

50円 穴があり、側面がギザギザな方が50円

10円 穴がなく、側面がツルツルなのが10円

5円 穴があり、側面がツルツルなのが5円

1円 圧倒的に軽いし小さいのですぐ分かる

両端の硬貨は重さと大きさで判断ができ、真ん中の硬貨は形(加工)で判断ができるといった法則まで見つけられました。

面白い、、!

ロービジョンの方でも判断ができますし、穴あきなど形の工夫がされているので、外国人や子どもも判断がつきやすい硬貨になっていると感じました。

世界の硬貨を見ても、穴あきは少なく、良い工夫だと感じました

いかがでしたか?世界のお金に隠された工夫が知れて、とても興味深かったです。

今回は「身の回りのユニバーサルデザイン〜お金編〜」をお届けしました。

ぜひ、皆さんも身の回りの良いユニバーサルデザインを探してみてください。

最後までお読みいただきありがとうございます!

<アジケってどんな会社?を3分でお伝えします>

<数字で見るアジケ紹介 〜こんな社員が働いています〜>

▼アジケのカルチャーを知りたい方|アジケのカルチャーデック

▼アジケの事業内容と今後の展望を知りたい方|アジケの事業紹介

いいなと思ったら応援しよう!