インプラント周囲炎

2013年の時にリンデ教授、ラング教授来日した際に記念のセミナーで習ったCISTの分類を用いてインプラントのメインテナンスをしてきました。

↓↓↓

最近、COCO Dent Medical 主催の岩野先生のセミナー2日間コースに職場の院長、歯科衛生士の後輩2人と申し込んで勉強し、後輩と2日間は医院に残りプレゼンを作りました。

そして医院のミーティングでシェアしました!!

こちらもラング教授です。

歯周炎リスクのある人にインプラント治療をし、

インプラントのメインテナンスをしていきますが

どのくらいの割合でインプラント周囲炎が起きるのか?

10年~16年間の長期フォローアップした研究より、歯周炎の罹患した既往のある患者は、既往のない患者に比べ有意に(約4倍)インプラント周囲炎の可能性が示唆された。

このことから…

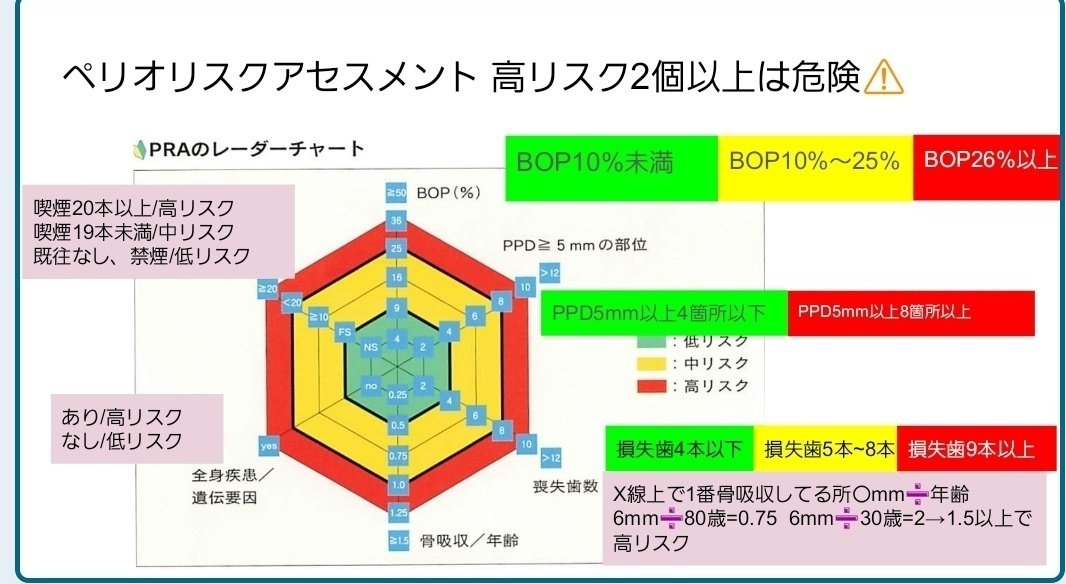

ぺリオリスクアセスメントをまず理解し、インプラント治療をする人の歯周炎リスクを分析します。

インプラント治療を行う前に、まず歯周炎のリスクをLowリスク(緑色🟩)にしていく必要があります。

うちのクリニックでは?

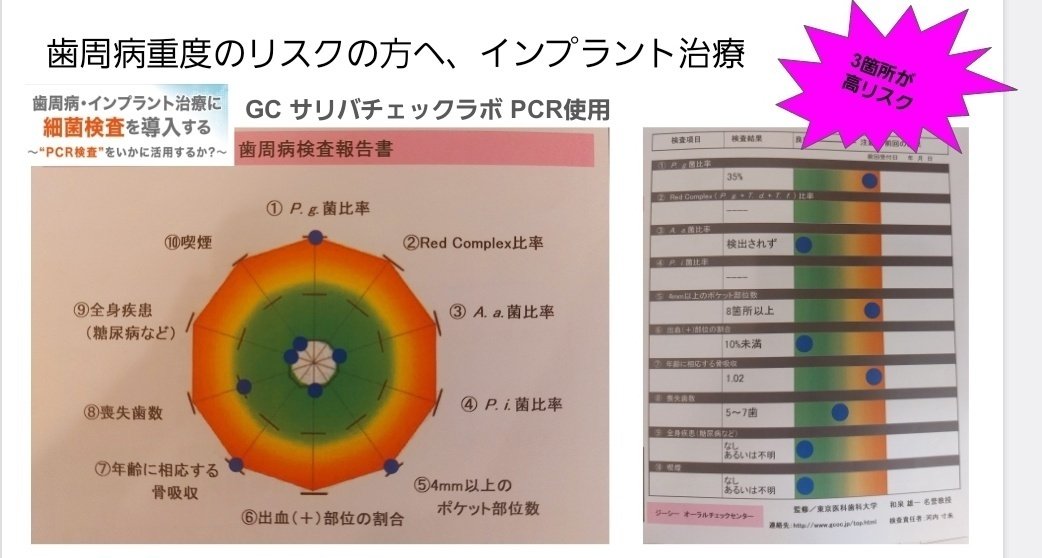

必要によっては、PCR検査をすることもあります。GCサリバチェックラボPCR使用してます。

場合によっては、レッドコンプレックスの菌は検出されないレベルに抗菌剤を用いて除菌してからインプラントを埋入します。

インプラント治療が終了し、メインテナンスへと移行します。

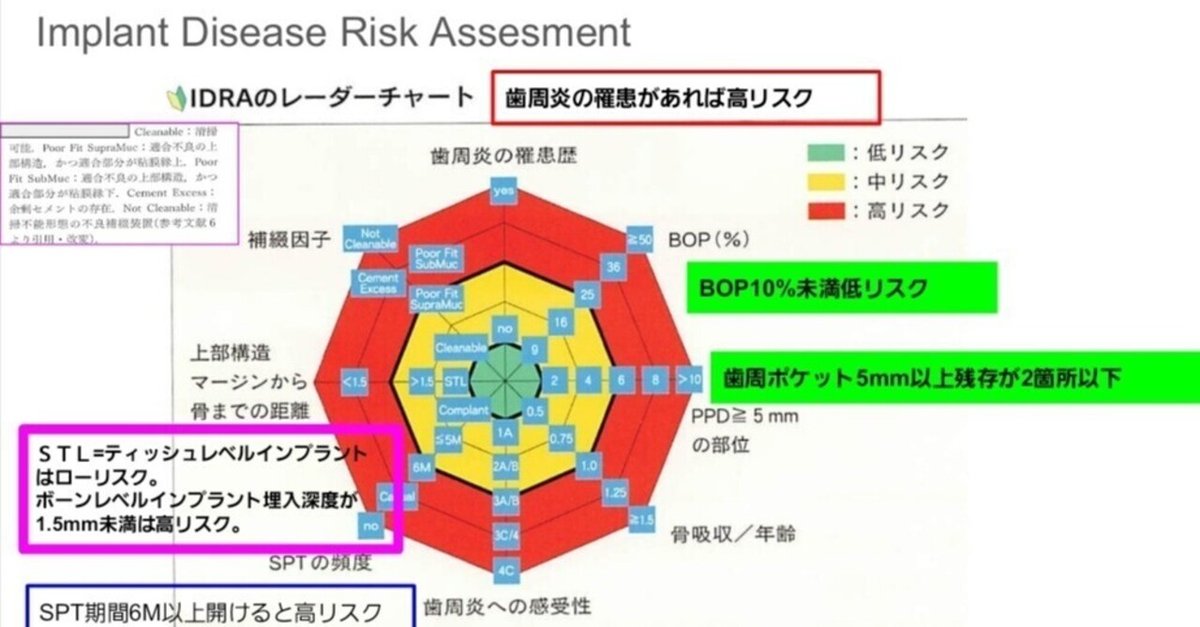

その時にこちらの「インプラント周囲炎リスクアセスメント」を用いて、メインテナンスの度にチェック✔

ぺリオリスクアセスメントに比べて、赤色🟥の面積が多く、項目も多いことがわかりますね。

BOP、ポケットレベル、年齢に対する骨吸収率はぺリオと同じですが

歯周炎への感受性、SPTの頻度、インプラントの補綴から骨までの距離、補綴のマージンや清掃性も入ってきます。

低リスク🟩であればメインテナンス期間が開けれますが、高リスク🟥の項目や、中等度🟡の項目が多ければメインテナンスの期間も短くなります。

このリスクアセスメント➕CISTの分類の対応は今後も活用します。

「インプラント周囲炎」のことは、日本歯周病学会の振り返りは、こちら👇に記事書いてます。