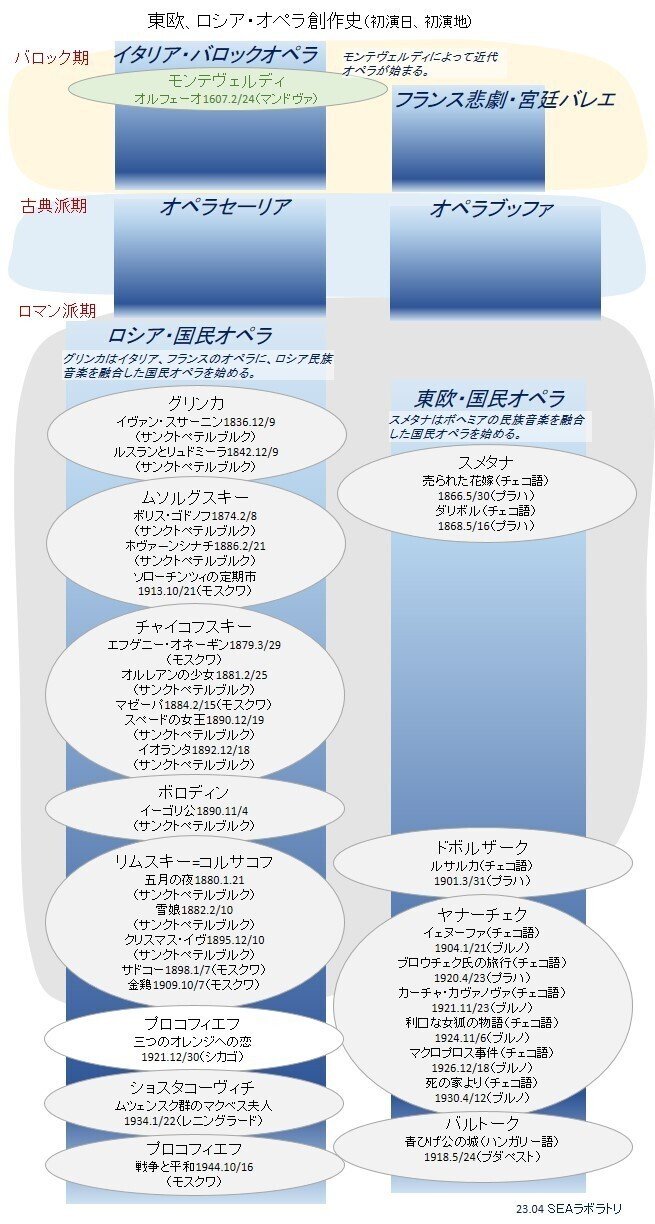

音楽史年表記事編69.東欧、ロシア・オペラ創作史

本編の東欧、ロシア・オペラ創作史は、東欧各国の言語、ロシア語による台本による国民オペラにより構成します。

帝政ロシア時代、1782年にサンクトぺテルブルクではパイジェッロの歌劇「セビリアの理髪師」が初演され、1862年にはヴェルディが歌劇「運命の力」を初演するなど、イタリアオペラが上演されていました。その中でロシアに国民オペラをもたらしたのはロシア音楽の父と呼ばれるグリンカによってです。グリンカはイタリアへ渡り、ドニゼッティやベッリーニのオペラの影響を受け、さらにドイツで音楽を学んだとされます。ロシアに帰国したグリンカは1836年サンクトペテルブルクで、ロシアで初めてのロシア語の台本による「皇帝に捧げた命」、あるいは主役の名を取って「イヴァン・スサーニン」と呼ばれるオペラを初演します。イタリア歌劇の様式によりながら、ロシア民謡の旋律によるロシア民族オペラとなっており、以降のロシア音楽は西欧の音楽様式とロシア民族音楽の融合によって作曲されて行くことになります。

ロシア5人組のひとりのムソルグスキーは1874年ロシア歴史オペラの傑作「ボリス・ゴドノフ」を作曲します。このオペラはムソルグスキーの原典版の他、リムスキー=コルサコフやショスタコーヴィチの改訂版があり、国際的なオペラ・レパートリーとして上演されているとされます。

チャイコフスキーはオペラ「エフゲニー・オネーギン」を作曲し、ロシア・オペラの名作として世界の歌劇場を席巻したとされ、原作はロシアで最も愛読されていたプーシキンの小説で、ヴェルディの「椿姫」のロシア版ともいわれているようです。

一方、チェコのスメタナはチェコの国民オペラ「売られた花嫁」を作曲しますが、改訂を経て徐々に人気が高まり、国際的にも最も人気のチェコの歌劇となりました。チェコは歴史的にはドナウ河を挟んでローマ帝国と敵対するゲルマン民族の国家でしたが、宗教的にもカトリックのハプスブルク帝国とゲルマン勢力の狭間で、ルターの宗教改革の先駆けとなるヤン・フスの反乱など過酷な歴史を刻み、スメタナは交響詩「わが祖国」で描くことになります。

また、ドボルザークは晩年にメルヘン・オペラ「ルサルカ」を作曲します。ドボルザークは若い時期にいくつかの喜歌劇も作曲していますので、晩年に至っておとぎ話を題材としたオペラに回帰したのでしょう。「ルサルカ」はチェコではスメタナの「売られた花嫁」に次ぐ人気演目となります。

【音楽史年表より】

1836年12/9(旧暦11/27)初演、グリンカ(32)、歌劇「イヴァン・スサーニン(皇帝に捧げた命)」

サンクトペテルブルクの石の大劇場で初演される。この歌劇はロシア国民音楽の創始者であるグリンカが国民主義の道を切り拓いた最初の作品として、記念碑的な意味を持っている。「イヴァン・スサーニン」において、グリンカは基本的にはイタリア歌劇の形式によりながら、ロシア民謡の特色の濃い旋律によって作曲した。(1)(2)

1866年5/30初演、スメタナ(42)、歌劇「売られた花嫁」(初版)

プラハの国民劇場仮劇場で初演される。後にチェコで最初の常設の歌劇場となる国民劇場仮劇場は1862年に開設される。ドボルザークはこの歌劇の初演でビオラ奏者をつとめる。歌劇「売られた花嫁」は当初歌劇「ボヘミアのブランデンブルクの人びと」のような成功は収められず、チェコ人のあいだで人気を得るにはある程度の時間を要した。初演後の4年間に多くの変更が施され、最後の改訂は30回目の上演となる1870年9/25で、この改訂で語りの対話がレチタティーヴォとなった。まだ、スメタナが生きている時期の1882年に第100回の記念公演がプラハで行われ、初演から1世紀の間に2千数百回にのぼる上演回数をマークした国際的にも最も人気を博したチェコの歌劇作品となる。(1)(3)(4)

1874年2/8(旧暦1/27)初演、ムソルグスキー(34)、歌劇「ボリス・ゴドノフ」原典版

サンクトペテルブルクのマリインスキー劇場で初演される。1868年10月ムソルグスキーは友人でプーシキンの研究家・歴史家のニコリスキーの勧めでこの歌劇の作曲を開始し、翌年の12/15に一応完成した。しかし、マリインスキー劇場は、この歌劇にプリマドンナは登場せず、物語が特異で陰惨すぎることなどの理由で、上演を拒んだため、ムソルグスキーは1871年から72年にかけて改訂、補足を行う。この原典版が74年2/8に初演される。プーシキンの戯曲「ボリス・ゴドノフ」およびカムラジンの「ロシア国史」に基づいてスターソフの助けを得て、作曲者自身が書いたロシア語の台本による。作曲者の死後、リムスキー=コルサコフによって改訂が行われる。(1)(2)

1879年3/29(旧暦3/17)初演、チャイコフスキー(38)、歌劇「エフゲニー・オネーギン」Op.24

モスクワのマールイ劇場でモスクワ音楽院の学生により初演される。この公演はモスクワのファンに注目され、作曲者でさえフォン・メックの席をとれなかったという。「エフゲニー・オネーギン」は19世紀後半のロシアと西欧のオペラに対する挑戦であった。ムソルグスキーの「ボリス・ゴドノフ」はロシア最初の傑作となり、「エフゲニー・オネーギン」はロシアで最も愛されるオペラとなり、世界の舞台を席巻した最初のロシア・オペラとなる。(1)(5)

1901年3/31、ドボルザーク(59)、歌劇「ルサルカ」Op.114、B203

プラハの国民劇場でコヴァジョヴィッツの指揮で初演され、大成功を収める。ヤロスラフ・クヴァピルのチェコ語の台本に基づいて作曲された抒情的メルヘン・オペラ。妖精オペラ「ルサルカ」はチェコにおいては、ドボルザークの最も優れた価値あるオペラとして高く評価され、スメタナの「売られた花嫁」に次ぐ圧倒的な人気を博した。(3)

【参考文献】

1.新グローヴ・オペラ事典(白水社)

2.作曲家別名曲解説ライブラリー・ロシア国民楽派(音楽之友社)

3.内藤久子著・作曲家・人と作品シリーズ ドヴォルジャーク(音楽之友社)

4.最新名曲解説全集(音楽之友社)

5.伊藤恵子著・作曲家・人と作品シリーズ チャイコフスキー(音楽之友社)

SEAラボラトリ