学生研究員がデジタルな未来に向けた研究結果の集大成を発表!

こんにちは!アドビ未来デジタルラボ編集部です!

2023年7月に始動したアドビ未来デジタルラボの学生研究員プロジェクト。これまで11名の学生が「新テクノロジー」「デジタルと伝統文化・地方創生」「デジタル人材教育」の3グループに分かれて、それぞれ設定した研究テーマについて調査・研究してきました。

2024年3月21日、これまでの研究テーマをまとめた集大成として実施した学生研究発表では、学生たちがたてた仮説をどのように検証したのか、そこからどんなことを提言したのかを、3チームに分かれて発表しました。

メタバースと大学生活:新テクノロジーチーム「Catcafe」

アドビ未来デジタルラボの学生研究員プロジェクトに参加した学生は、コロナ禍での大学生活を経験しました。Catcafeチームの成田梨々華さんは、入学式やサークル活動、ゼミ活動などあらゆることにおいて「思い描いていたキラキラした大学生活とは反対だった」と話します。

コロナ禍では対面の授業やイベントが全て中止になり、休学を選択した人もいたそうです。そこで“もし当時メタバースのような新しいテクノロジーが大学生の間で普及していたら大学生活は変わっていたのではないか。はるかに豊かな大学生活を送れていたのではないか”という仮説を立てて、コロナ禍を経験した大学生500人を対象にweb調査を実施。

大学生活で最も心残りになっていることを聞くと「サークル活動」という回答が最も多く、学生研究員らもサークルの充実度が大学生活の充実につながっている実感があると振り返りました。“豊かな大学生活”の実現にサークル活動は欠かせないと考える方が多いようです。

大学生の間でメタバースが普及するにはVRゴーグルの改善が必要と考えるCatcafeチームは、理想のVRゴーグル「uni lens」を提案しました。

uni lensの特徴

髪型やメイクが崩れにくい設計

スマートフォンのようにケースを取り付けたり、ステッカーで個性を出せるデザイン

サングラスのように折りたたんで収納してコンパクトに持ち運び可能

ゴーグルの一部を取り外して友達と空間をシェア

発表後のパネルディスカッションでは3Dモデルも披露しました。

地方の人手不足にデジタルは何ができるのか:デジタルと伝統文化・地方創生チーム「チームアルティ」

地方出身メンバーがいるチームアルティは「地方における人手不足とデジタルで何ができるのか」をテーマに設定。現状の分析や課題を見つけるために、地方の旅館など宿泊業におけるweb調査を実施しました。

調査では低賃金・不規則な勤務・高い離職率といった人手不足の要因が明らかになったほか、課題を解決しようにも「おもてなしはデジタルでは賄えない」という声もあったとのこと。デジタルには変え難い、日本ならではのおもてなし文化の大切さと葛藤があると分析しました。

さらに調査の中で、長崎県内で宿泊業を営む経営者からに対して「デジタル化でどのように人手不足の解決を試みているのか」をヒアリングしたところ、宿泊業におけるおもてなしの大切さが強調され、デジタルでの代替が難しい部分があると感じたそうです。

例えデジタル化で人手不足を解消したとしても、おもてなしなどサービスの質が低下し客離れを起こすなどマイナスを生む可能性があります。デジタルは一概に正義とは言えず、デジタル化が推進されるなかで変化を迫られる人の持っている葛藤や気持ちといった声なき声があると訴えました。

未来デジタル人材白書:デジタル人材教育グループ「Code Black」

Code Blackの学生研究員は、自分たちが生まれたときからインターネットが身近な存在にあるデジタルネイティブ世代と呼ばれてきました。しかし世代の当事者としては「全員がデジタルにワクワクしているわけではない」と指摘します。

そこでデジタルデバイスやツールの活用にワクワクする人を“デジタル人材”、そうではない“非デジタル人材”として各400人(全国の18〜25歳の大学生・大学院生計800人)を対象にweb調査を実施。学生のデジタルに対する意識の実態を鮮明化した「未来デジタル人材白書」を発表しました。

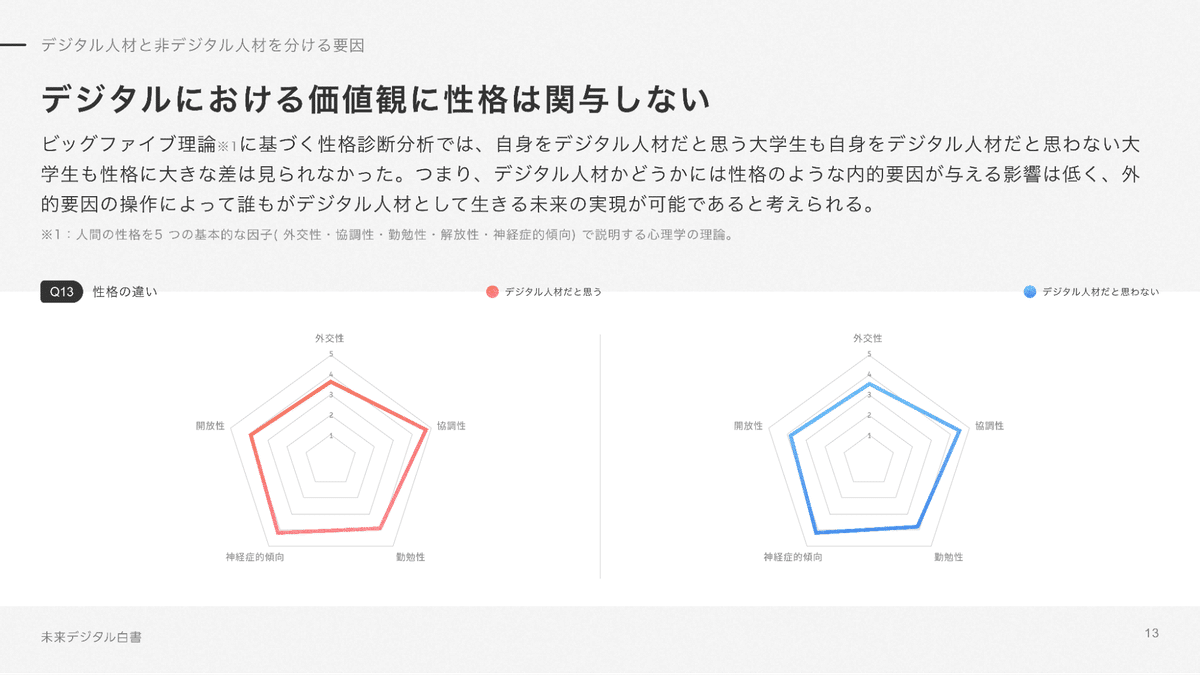

この調査では両者の性格診断やデジタル人材になりたい人がそう考える理由(将来やスキルアップのためなど)などの調査結果がグラフィカルにまとめられていました。生まれながらデジタルに触れてきた世代でありながらも、デジタルにワクワクを感じる学生と難しさを感じる学生がいる実態が数値として示されました。

さらに調査では、デジタルでのワクワク度への差は中学生を境にして年齢が上がるごとに広がっていくこと、デジタル人材はデジタルの創作や開発経験があってデジタルデバイスを積極的に利用しており、周りにデジタル人材がいるといった特徴があると指摘。

一方で性格診断分析ではデジタル人材と思う学生と思わない学生に大きな差が見られなかったことから、デジタルにおける価値観に性格は関与しない、との考えも示されました。

これらの調査を踏まえてCode Blackでは、デジタル人材を増やすために「誰もが”遊べる社会” 」「”デジタルが開かれた未来”」「人々に”寄り添うデジタル”の形」の実現が必要だと提言。「誰もが“デジタル“を通じて、社会に新しい価値を生み出す未来には私たちが信じ続けてきたデジタルへのワクワクが満ちあふれた社会があるはず」との展望を示しました。

学生研究発表のあとはパネルミーティングを実施。発表会に参加した記者からの質疑に学生たちが答えていました。

学生グループの発表内容全文は以下からダウンロードできます。