1日10分の免疫学(2)免疫の概略

~自然免疫応答について~

本「自然免疫応答は2つの段階に分けられる。まず、受容体を介しての病原体の認識」

大林「Toll様受容体(TLR:Toll like receptor)のことですかね。長い年月を経て獲得した、ウイルス等を感知するセンサー!」

本「次に、認識した病原体を排除するエフェクター機構が誘導される。このエフェクター機構は、自然免疫の細胞と、補体と呼ばれる血漿タンパク質が担っている」

大林「自然免疫の細胞というと、マクロファージ、樹状細胞、マスト細胞、好中球、好酸球、好塩基球、ナチュラルキラー細胞、ナチュラルヘルパー細胞とかかな。補体については私はまだ理解が追いついてません!タンパク質の本を何冊か読んでイメージは少しずつ具体的になってきてるとこ!」

本「自然免疫応答の最終的な目的は、感染組織で炎症反応を起こすこと。自然免疫で病原体が防ぎきれない場合、リンパ球とよばれる白血球を活性化して感染部位に集める…これを適応免疫応答と呼ぶ」

大林「自然免疫で対処しきれない場合に適応免疫の出番!」

☆留意☆

特定の敵に対する適応免疫(獲得免疫)は、一度用意されると、次回侵入時ではすぐ出動します※。(※「二次免疫応答」。↓で紹介してます)

~適応免疫応答について~

本「適応免疫は、脊椎動物が進化の過程で獲得した」

※適応免疫は獲得免疫ともいう。

大林「へぇ……脊椎動物限定のスキルなのか」

本「自然免疫応答と適応免疫応答のもっとも重要な相違点は、リンパ球の病原体抗原の認識機構です」

大林「特異性ですな、その細胞にとっての運命の抗原だけを敵とする……」

本「リンパ球はそれぞれ異なるリンパ球受容体を1つ持ち、リンパ球全体として無数の受容体バリアントを持つ」

WEB「同一種であっても個体によってさまざまな遺伝的変異が存在し、その変異の総体をバリアント(多様体)とよぶ」

本「特定の抗原に反応するリンパ球が選択される機構を『クローン選択』、反応したリンパ球が増殖と分化を経て非常に多くのエフェクター細胞が生み出される機構を『クローン増殖』という」

大林「準備が整って適応免疫応答が始まるのは感染後一週間…」

本「それは一次免疫応答のとき、二次(2回目以降)は早いですよ」

☆留意☆

自然免疫に属するナチュラルキラー細胞も「リンパ球」ですが、↑で説明された「リンパ球」は「適応免疫におけるリンパ球」のみを指しています。

本「ちなみに自然免疫系が存在しないと適応免疫系も機能しない(赤線)」

大林「オゥ……思ってたより自然免疫がめっちゃ重要…」

本「でも適応免疫がないと病原体を完全に排除することはできない(緑線)」

大林「おぉ……」

(引用元:p12の図1.10)

本「歴史的に適応免疫系の研究が、自然免疫系より先行しました」

大林「免疫の名前の由来からしても適応免疫メインだもんな」

本「でも、現在は、自然免疫系がすべての免疫応答の根底にあることがわかったので、研究が進められ、適応も自然も同じ位に理解されています」

大林「ナチュラルヘルパーとか見つかったよね」

~免疫応答にかかわる細胞等の簡単な紹介~

☆長くなるのでかなり省略して紹介☆

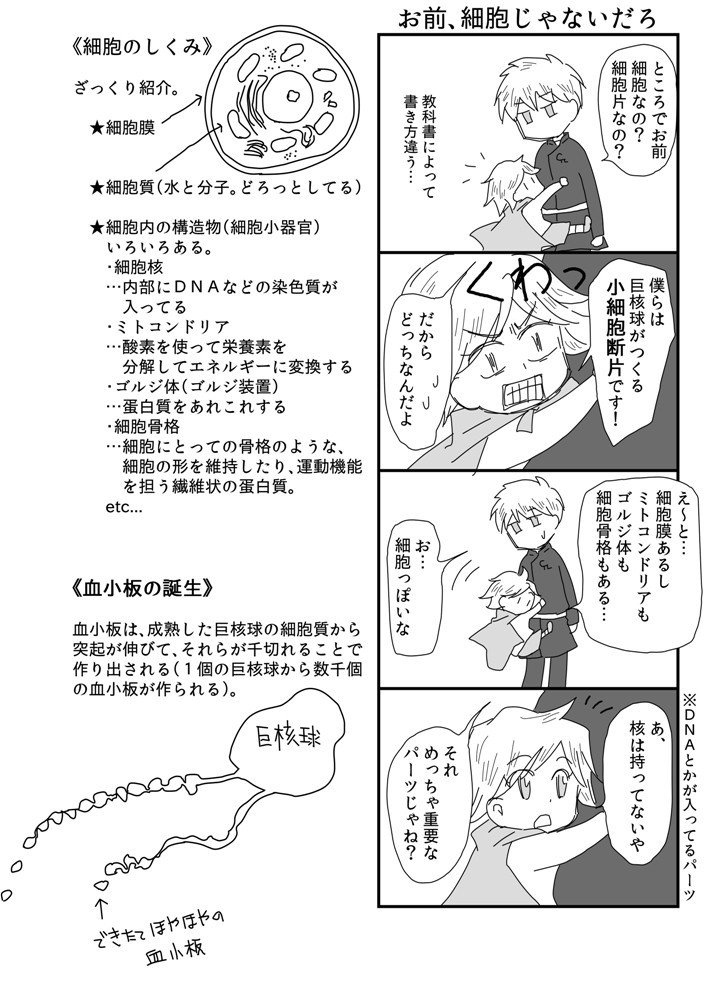

本「血小板は小さな円盤状の無核細胞断片で、巨核球の細胞膜がちぎれることで産生される」

大林「お、この本では血小板は細胞断片と説明するのか。本によって血小板は細胞だったり細胞断片だったりするよね」

(↓細胞擬人化漫画「推しが毎日私の体内で死ぬ」5ページ)

本「好中球は顆粒球の中で最も多く、食細胞の中で最も多く最も強力な自然免疫系のエフェクター細胞。非常に早く感染部位に動員され、損傷を受けた組織で無酸素状態でも機能しうる。非常に死にやすく膿を形成する」

大林「短命の歩兵ですな」

本「好中球を自然免疫での短命の歩兵と例えるなら、マクロファージは比較的寿命の長い指揮官といえる」

大林「指揮官?!」

本「他の細胞に感染の情報を与えて感染部位の反応の調和をとるから」

大林「ケモカインとかで好中球等を呼び寄せるのマクロファージだもんなぁ」

本「樹状細胞はマクロファージよりも適応免疫を活性化する抗原提示能が非常に高い」

大林「ナイーブTやBを活性化するプロ!抗原を持ってリンパ組織まで移動するんだよね!」

本「マスト細胞(肥満細胞)は、まだよく知られてない前駆細胞から分化する」

大林「え……そんな正体不明だったの?」

本「リンパ球は形態上2種類に分けられる。細胞質に顆粒を持つ大リンパ球と、ほとんど細胞質のない小リンパ球。

大リンパ球はナチュラルキラー細胞と呼ばれる自然免疫系のエフェクター細胞で、感染細胞を殺傷し、感染細胞内でウイルスが増殖するのを遅らせるサイトカインを分泌する」

大林「やばくなった細胞を殺傷するだけじゃなかったんだ……」

本「小リンパ球は適応免疫で活性化する細胞」

大林「我が推し!未成熟・休止状態で体内を循環して、病原体を認識したときに活性化して大きくなるんですよね!かわいい!」

本「小リンパ球は受容体や機能の違いにより、B細胞とT細胞に分類される」

大林「あ、B細胞も小リンパ球の括りか…」

本「B細胞もT細胞も、特異抗原を認識することで分化してエフェクター細胞になる。エフェクターT細胞は、細胞傷害性T細胞とヘルパーT細胞に分けられる」

本「ヘルパーT細胞はサイトカインを産生分泌することで免疫系のほかの細胞に働きかけ、様々なエフェクター細胞の活性化状態を制御する」

大林「例えば?」

本「貪食能を増大させたり、B細胞に作用して抗体産生形質細胞への分化を誘導したり、T細胞の活性化を抑制的に制御したり」

大林「さらっとTh2や制御性T細胞の話入ったな」

本「その辺は後の章でくわしくやります」

今回はここまで!