ブランデーの原酒はこうして造られる、その①~マルス穂坂ワイナリーの渾身のワイン造り~

有限会社エィコーンのカエです!ご無沙汰しております。

個人的な事情で恐縮ですが、産休・育休を取得し、無事復帰いたしました。久々に"酒のつまみになるブログ"の更新です!またどうぞよろしくお願いいたします~😊

さてさて、弊社のSNSアカウントをフォロー頂いている皆様の中には既にご存知の方もいらっしゃるかとは思いますが、ブランデーの魅力を普及すべく、Instagramにて『めくるめくブランデーの世界』と題し、ショート動画を配信し始めました。よかったら音声をONにして御覧ください!

ウイスキーも良いけど、ブランデーも美味い!!私個人としましても、ウイスキーも大好きですが、ブランデーも極上の美酒だと考えております。(しかもウイスキーほど値上がりが顕著ではない…ボソ)

従って、ウイスキークラスタの皆様を、ブランデー沼へも引きずり込むべく!!😎😎😎ブランデーの魅力を発信しようという新たな試みです。

しかし、好きではあるものの、恥ずかしながらブランデーについてズブの素人である私。まずは生産現場を見に行かなければ!!と思い立ち、自宅から車を飛ばすこと三時間、日ごろからお世話になっている本坊酒造様のマルス穂坂ワイナリーに辿り着いた訳です。いえーい😉✌

※もちろん事前にアポは取りましたが、マルス穂坂ワイナリーは一般見学も常時受け付けていらっしゃいますので、ご興味のある方は是非に!!

ところで、ブランデー造りを知るためにワイナリー訪問?なんて疑問を持たれる方のために、超ざっくりブランデー造りについてご説明しますと(疑問を持たれない皆様は、ワイナリー長のお写真の所まで飛ばしてお読みください)

ワインを造る→蒸溜する→熟成させる→ブランデー(グレープブランデー)

ブランデーは、ウイスキーと同じ蒸留酒ですが、原材料が穀物ではなく果実であるというところが異なります。ウイスキーは主に大麦を発酵させて得られる、ビールのような液体を蒸溜してできる訳ですが、グレープブランデーはブドウを発酵させて得られた液体、すなわちワインを蒸溜してできます!

詳しくは、弊社Instagramアカウント、『めくるめくブランデーの世界』シリーズにてご紹介しますので、よかったらフォローしてくださいね🥰

また、本坊酒造では、マルス穂坂ワイナリーでワイン造りを行っており、3~4年に一度、そこでできたワインを、皆様ご存知マルス駒ヶ岳蒸溜所にて蒸溜し、ブランデーを生産されているそうです。

マルス駒ヶ岳蒸溜所での蒸溜の工程は、次号のブログにてご紹介予定ですので、そちらもお楽しみに🫶

それでは、前置きが長くなってしまいましたが、ツアー開始~!!

本日ご案内してくださるのはこちら。

ワイナリー長の茂手木さんです。

本坊酒造に入社し、以来ワイン一筋のエキスパート。

いわばワイン界の貴公子や!!!

ショップでご挨拶をした後、早速、階段を下りた隣の棟に案内していただきました。醸造棟です!

まずは巨大な冷蔵室内に山積みにされていた、原料のブドウをお味見🥰

甘み、酸味、渋みのバランスがちょうどいい印象でした。

こちら、マルス穂坂ワイナリーでは、年間400tものブドウを仕込むそうです。そのうち半分にあたる約200tがこの甲州というブドウだそう。

粒の大きさとしては、例えば一般的な巨峰より、一回り小さいくらいです。

酸度も高いそうですが、甘みの印象が強く、あまり酸っぱくは感じませんでした。

少しわかりにくいですが、一つ前の写真と比較していただくと、メルローは甲州より粒の大きさがさらに一回り小さい印象でした。赤ワインに利用する黒ブドウは、このように、食用のものより小粒なものが多いそうで、粒の大きさに対して皮の重量がある方が、ワインの色や味わいを決める要素が抽出できるそうです。なるほどなるほど。

ここで、このワイナリーのある穂坂という地のポイントその①!標高約550mという少し高いところに位置し、気候は冷涼かつ昼夜の寒暖差が激しいとのこと。穂坂よりも標高の低い地区でできるブドウよりも、穂坂一帯でできるブドウは、皮が厚く、実が小さくなりやすいのだとか。赤ワインに適したブドウを収穫しやすいということです。

穂坂のポイントその②!南向きの斜面が多い土地で、一日のうちブドウに当たる日照時間が、南向きでない斜面と比べて20分程度も長くなるそう。これは、ブドウが結実してから成熟するまでの期間を考えると、大きな差になります。日光をたっぷり浴びて、より熟したブドウが採れるということです。

穂坂のポイントその③!土は粘土質。栄養を溜めやすい肥沃な土壌で、味わいとしてもリッチなブドウが採れるそう。

穂坂のポイントその④!八ヶ岳颪。この日も気持ちのいい風が吹いていました。八ヶ岳の麓にあるこの土地では、颪が余分な湿気を吹き飛ばしてくれ、ブドウが病気になりにくいそうです。

ブドウ畑も見せていただきましたので、その模様は最後の方でご紹介いたしますね!

ワイナリーに届けられたブドウは、茎を取り除かれ(除梗と呼びます)、破砕されます。

特に欧州系のブドウーカベルネ・ソーヴィニョンやメルローなど-は、メトキシプラジンという青臭さの元となる成分が茎に多く含まれるため、ベルトコンベア上で手で選別し、丁寧に茎を取り除き、選果も入念に行うと聞きました。この青臭さの元は、品種によって含有量が全く異なるそうです。

搾汁機の中には風船のようなものが入っており、それが膨れてブドウが潰されます。圧力はブドウの品種や出来によって変えていて、しっかり絞ると濃厚な味わいに、軽く絞れば繊細な味わいに仕上がるそうです。

本坊酒造が、ここ、穂坂にワイナリーを建設したのは2017年。まだ比較的新しいワイナリーですが、穂坂のブドウを原料として仕入れ始めたのは1985年頃。穂坂の農家さん方とのお付き合いは40年にもなるということですね~。

ここで本坊酒造のワイン造りの歴史についてご紹介。

1960年、ワイン製造免許を取得、現マルス山梨ワイナリーにてワイン生産を開始。東京オリンピック開催前に、洋酒需要の高まりを受けての竣工でした。

1985年、穂坂地区の高品質なブドウに着目し、契約栽培を開始。

2000年、穂坂地区の南東斜面に、穂坂日之城農場を開設、自社でブドウ栽培を開始。

2017年、マルス穂坂ワイナリーを竣工。それまでは、同じ山梨県内にあるマルス山梨ワイナリーにてワインを造っていたそうですが、天気やブドウの状況をこまめに確認し、最良のタイミングに直ちに仕込みをするには、ブドウ畑とワイナリーはできる限り近い方が良いとのことで建てられた、こだわりの詰められたワイナリーです。

このワイナリーのこだわりは他にも!建物の奥を覗いてみましょう。

このワイナリーの最大の特長…お気づきになった方はいらっしゃいますか?

…そう、ブドウ畑だけでなく、ワイナリー自体も、山の斜面に建てられているのです!

除梗、選果され、潰され得られた液体は、「グラヴィティ・フロー」と言って、重力に逆らわない方向に流れ、発酵槽までたどり着く設計になっています。

この方が、液体の成分に負荷がかからず、繊細で優しいワインに仕上がるそうです。素晴らしいこだわりですね👏

ぴかぴかな設備も美しい。それもそのはず、朝から仕込んで、終わり次第毎日丁寧に洗浄しているそうです。雑菌が繁殖すると風味の劣化につながるため、品質管理も徹底しているんですね~。

パネルにも説明がありますが、ここでワイン(赤・白)の造り方をざっくりとご説明しますね。

赤ワインの製造方法

ブドウを収穫する

→茎を取り除き、ブドウを潰す

→主発酵(除梗、破砕したブドウの果汁や果皮、果肉、種子の混合物をタンクや桶、樽に入れる。酵母の力でブドウ中の糖分がアルコールと二酸化炭素に変化する)

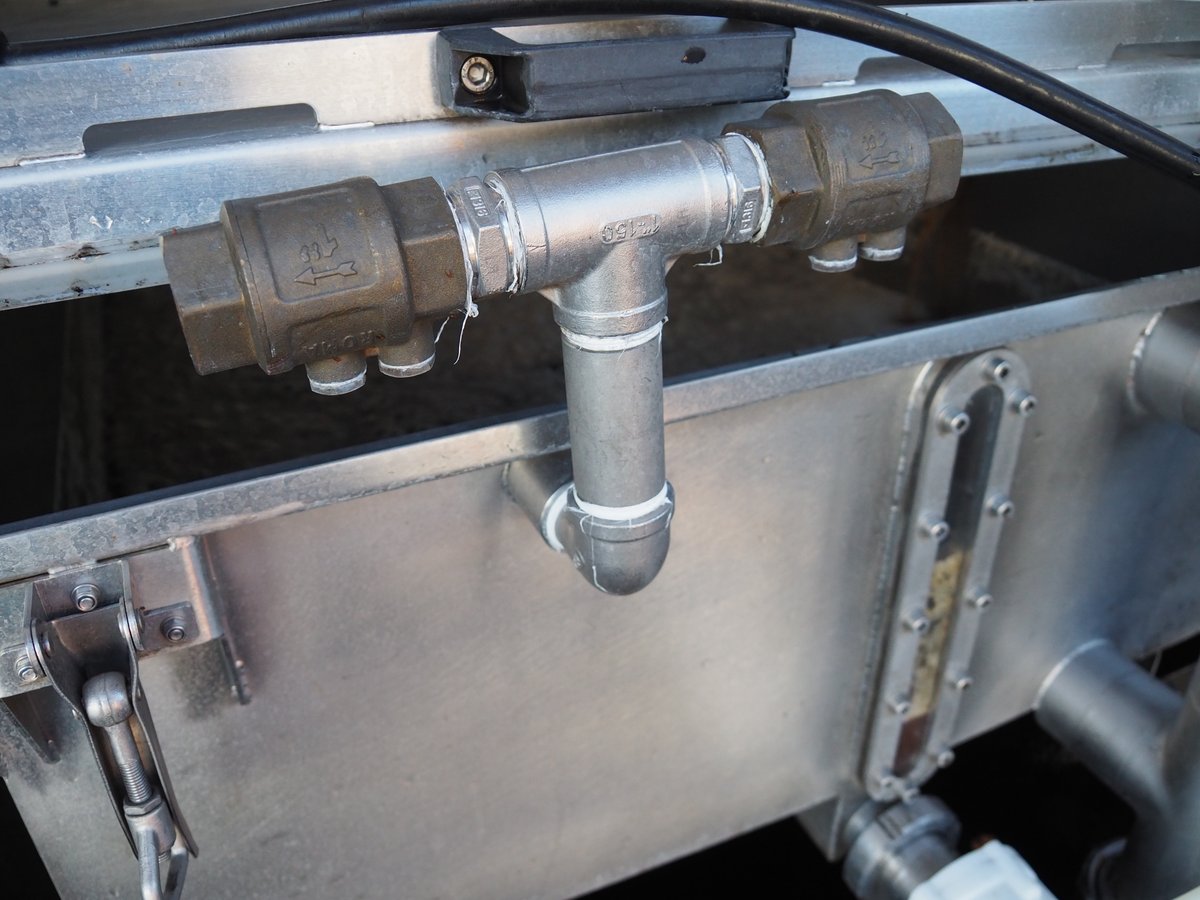

→醸し(発酵が始まってからしばらくすると、果皮から色素が、種子からはタンニンが抽出される。発酵によって生じる二酸化炭素によって、果皮などの固形分がタンク最上部に押し上げられる。これを果帽と呼ぶ。果帽部分の温度調整や、成分抽出を目的として、ルモンタージュなどが実施される。ルモンタージュとは、タンク下部から発酵中の果汁を抜いて、果帽の上から振りかける方法のこと)

→圧搾(液体と果皮、種子を分離し、果皮、種子を圧搾機にかけてさらに液体を得る)

→熟成(発酵が終わったワインをタンクまたは樽に移し替えて熟成させる)

→澱引き(ワイン中に浮遊する微小な固形物が沈殿するので、上澄みのワインを取る)

→瓶詰め、追加熟成

白ワインの製造方法

ブドウを収穫する

→茎を取り除き、ブドウを潰す

→圧搾(液体と果皮、種子を分離し、果皮、種子を圧搾機にかけてさらに液体を得る)

→発酵

→熟成

→澱引き

→瓶詰め、追加熟成

赤ワインと白ワインの製造方法の大きな違いは、成分を抽出するため、赤ワインは果皮や種子を果汁に付け込んで発酵させるという点です。

ここ、マルス穂坂ワイナリーでは、赤ワインは2~3週間程度、白ワインは2週間程度、発酵期間をとるそう。アロマティックに仕上げたい場合は発酵期間を短く、リッチな味わいにしたい場合は長くするそうです。それも全て原料となるブドウの分析(糖度、酸度など)や食味で決めるのだとか。

ブドウの品種のみならず、畑によってももちろん最良の収穫のタイミングが異なり、天候にも左右されることから、どんなブドウがいつワイナリーに届けられるのかは、なかなか読み切れません。この日も朝、甲州という品種が10t入荷したそうで…。ブドウは生もの。とにかく仕込みます。逆にしっかり選果したい日もあり、そういった場合は逆算して収穫する場合もあります。迅速かつ柔軟なオペレーションが求められるのですね。すごい!!

ちなみに、ブランデーは、赤、白両方のワインから造られます!

マルス穂坂ワイナリーでの発酵は、主にステンレスタンクが利用されていますが、こうして木樽も一部のワインに利用されています。樽を用いると、樽の木に由来する成分がワインに溶け出し、複雑な味わいになるそうです。

両方とも容量4000Lのタンク。しかし、左側は細長く、右側は幅広で短いですね。これは、先ほどワインの製造工程でご紹介した、白ワインと赤ワインの製法の違いと関係しています。

白ワインは果皮や種子を漬け込んで発酵させません。果帽もできないため、液体が空気と触れ合いやすくなります。しかしながら、ワインの劣化につながる酸化は極力防ぎたい。タンクを細長く設計することにより、液面の表面積を小さく抑えているということです。

一方赤ワインには果帽ができ、温度調整や、成分抽出を目的として、ルモンタージュ(タンク下部から発酵中の果汁を抜いて、果帽の上から振りかける)をします。タンクが太く短い方が、果帽が薄くなり、ルモンタージュしやすくなって、果汁と固形物が混ざりやすく、成分の抽出度も上がるそうです。

上の写真は1000Lの小さなタンクを上から見た写真です。ブドウの品種や出来によって造りを変えたい-そう願うマルス穂坂ワイナリーでは、このような小さなタンクもたくさんあって、それらも非常に重宝していると、ワイナリー長の茂手木さんはおっしゃっていました。ちなみに、小型タンクにはルモンタージュする設備は無く、ピジャージュという方法で果帽と液体を混ぜているそうです。ブルゴーニュ地方などでよく見られる手法で、棒などで果帽を突き崩し、液体中に沈める方法です。

この1000Lのタンクからは、約700から800本程度のワインができるそうです。

さて、醸造棟からビジター棟へ戻り、ショップを見学させていただきました。

美しく陳列された商品ラインナップは全部で30種ほど。デイリーに使えるものから、長期熟成向けの特別なワインや、甕の中でブドウを踏みつぶし、天然の酵母で発酵させるという伝統的な製法のワイン、ワインで漬けた梅酒など、様々なシチュエーションで楽しめる商品が並んでいました。

ブランデーはこちらにはお取り扱いはありませんでしたが、ブランデーに使われるデラウェアで造られたお酒はありましたよ~。

これはワインの瓶に栓をするための装置!時期によってはこの横に樽を置き、ビジターの方が、いわゆるハンドフィルをしてワインを持ち帰ることができるのです。私もやりたかった…!!

最後に、穂坂ワイナリーの自社畑である穂坂日之城農場へも連れて行っていただきましたよ~!!

ちょうど良い時期に訪れることができて光栄でした。写真のように収穫前のブドウに会えましたよ~✌味見もできました!品種や成熟度による味わいの違いが如実に感じ取られて、大変興味深かったです。

腐敗などによる収量減少を防ぎます。

そうすることで味わいが凝縮した実が出来上がるそう。

ワインは仕込みだけではない!年間を通してブドウと向き合う必要があります。

10月に収穫を終えると、粗剪定といって、不要な枝を切り取ります。

そして1月からは木の形を決めるための本格的な剪定を開始。フレッシュかつ向きの良い枝を選びます。

3月、4月には、剪定した枝の先から水が出始めます。この頃枝の形を決め、盆栽のようにワイヤーに括り付ける作業を行います。芽が出るのもこの頃です。

5月、6月には、房ができて花が咲きます。自家受粉を経て結実。

8月にようやくベレーゾン。つまり実が青色から黒色っぽく変化します。

病害虫を防ぐ毎日の草取り(これが本当に大変とのこと!!畑の端から始めて、最後まで終えたと思ったら、もう反対側は草が生えているとのこと)を経て、収穫へ。

ちなみに、ベレーゾンの時期は、10年前はお盆の頃だったそうなのですが、ここ最近は8月頭頃に早まったのだそう。温暖化の影響が如実に出ているのですね。気候変動に対応するため、適応品種の研究も進めているとのことでした。

この穂坂日之城農場は、2.2haでした。他に三之蔵圃場、上今井圃場があり、自社農園を4haにまで拡張したとのこと。約30tのブドウが収穫でき、12,000~13,000本のワインになるそうです。

畑の向きや土、そして生産者の性格によっても、出来が異なってくるというブドウ。それらが全てポジティブにワインの味わいに反映されるように、最適なプロセスで仕込みを行う。お見事です👏

ビジター棟では有料で試飲もできましたが、この日は私一人で車でお邪魔したため、試飲できず😇穂坂のブドウの性質をよく表現しているという赤を一本購入して、無事帰路に着きました。

画像は自前の料理で恐縮ですが、ホタテとサーモンのカルパッチョ、蒸し鶏のパクチー和えにかぼちゃサラダを合わせました。穂坂収穫ルージュは、香りに華やぎがあり、ミディアムボディで、いろいろなお料理に合わせやすい印象でした。これで2000円を切るとは…お買い得!!とても美味しく楽しいおうちごはんとなりました。

と、いうことで、ブランデー造りの一部である、ワイン造りを見学させていただきましたが、畑から仕込みに至るまで、随所にこだわりや途方もない努力が惜しみなく注がれている、大変魅力的なワイナリーと農場でした。茂手木さん、スタッフの皆さん、ありがとうございました!!

次回は、ちょうどワインを蒸溜しているところが見られるかはわかりませんが💦、マルス駒ヶ岳蒸溜所にお伺いします!その模様もまたご紹介しますので、よかったら御覧くださいね~✌もしかしたら熟成庫で、穂坂で造られたワインが入っていた樽にも出会えるかも…

ということで、またお目にかかりましょう。今回はワイン特集だったので、

Santé !(サンテ、フランス語で乾杯、の意味)

Sláinte(スランジ、ゲール語で乾杯、の意味)と綴りが似ている…

語源一緒なのかな?という疑問を残しつつも、現場からは以上です!